概述

二分二至

二分二至由於“二十四節氣”是我國傳統曆法中的陽曆成分,因而“二十四節氣”與現在通用的“公曆”(陽曆的一種)日期是相對固定的。流傳甚廣的下面的一則順口溜反映了這種對應關係:

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連;

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

計算方法

由於節氣是根據太陽在黃道上的位置而定的,因此節氣與公曆一樣是一種陽曆。故每年的節氣基本與公曆日期相對應:

上半年6、21,下半年9、23,

最多相差一、兩天。

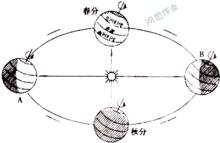

二分二至其實就是春分、秋分、夏至和冬至的合稱,南北半球的這四個點日期不一致,但可以這樣來認識:

如果在北半球,

3月19日,或20日,或21日,春分----當太陽直射在赤道並開始向北回歸線移動時,就是每年的3月20日,是為中國農曆的春分;

6月21日或22日,夏至----當太陽直射北回歸線並開始向赤道回歸時,就是每年6月21日,是為中國農曆的夏至日,這一天北半球進入盛夏;

9月22日或23日,秋分----當太陽從北回歸線回歸,直射赤道,並向南回歸線移動時,就是每年的9月23日,是為中國農曆的秋分,北半球因為太陽照射時間變短,照射角度越來越大,逐漸轉涼;

12月21日,或22日,或23日,冬至----當太陽到達其最南端的直射點——南回歸線時,就是每年的12月22日左右,是為中國農曆的冬至,這一天是北半球日照最短的一天,天氣變得寒冷。

在南半球剛好相反!

二分二至產生的根本原因是由於地球在自轉的同時繞太陽公轉,使太陽直射點在南北回歸線之間做回歸運動所致。

由於地球自轉和公轉不在同一個水平面內,當地球繞日公轉時,隨著時間的推移,太陽直射點在地球上的位置也在不斷的變化:

每年的3月21日左右,當太陽直射點剛好直射在赤道上時,全球所有地區在一年中第一次晝夜等長,南北半球也第一次受到相等的太陽輻射,這一天是春分日;

地球繼續繞日公轉,到每年的6月22日左右,太陽直射到地球上的直射點達到一年中所能達到的最北端,即23°26′N。此時北半球是一年中太陽輻射最多的一天,相應的南半球所受太陽輻射是一年中最少的時候,這一天就是夏至日;

在達到最北直射點後,太陽直射向南運動,當再一次直射赤道時,全球所有地區在一年中第二次晝夜等長,南北半球在一年中第二次受到相同的太陽輻射,這種情況出現在每年的9月23日左右,是為秋分日;

冬至與夏至全球太陽輻射強度與分布的差異

冬至與夏至全球太陽輻射強度與分布的差異 2007年正午太陽(黃)在天空中的位置變化

2007年正午太陽(黃)在天空中的位置變化太陽直射點繼續向南運動,當到達其所能到達的最南端時,南半球是一年中太陽輻射最多的一天,相應的北半球所受太陽輻射是一年中最少的時候,此時太陽直射緯度是23°26′S,日期是每年的12月22日左右,這就是冬至日。