簡介

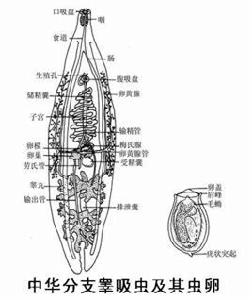

中華分支睪吸蟲[Clonorchis sinensis(Cobbold,1875)Looss,1907]簡稱華支睪吸蟲,又稱肝吸蟲。

生活史

華支睪吸蟲寄生於人或貓、狗的肝膽管內。含毛蚴的蟲卵隨膽汁排至腸腔,又隨糞便排出體外,蟲卵入水後被第一中間宿主沼螺、涵螺或豆螺等吞食,毛蚴在螺體內孵出,經胞蚴、雷蚴、尾蚴各期,尾蚴自螺體逸出,再侵入第二中間宿主淡水魚內形成囊蚴,人因生食或半生食淡水魚而感染。貓、狗等為本蟲的保蟲宿主。重者致肝硬化。

感染與致病機理

病因學

因食入含有囊蚴的魚而被感染。

病理改變

重度感染並經過相當長的時間後,膽管出現局限性的擴張,管壁增厚。大量的蟲體可引起阻塞、膽汁滯留,如合併細菌感染可引起膽管炎和膽管肝炎。慢性感染可有大量的結締纖維組織增生,附近的肝實質可見明顯萎縮。膽道分泌糖蛋白的增多,並附著於蟲卵表面作為結石核心,起支架和粘附劑作用,促進膽紅素鈣的沉積,最後導致色素類結石(即肝內多發性結石)的出現。此外,國內外一些資料不斷提示華支睪吸蟲感染與膽管上皮癌、肝細胞癌的發生有一定關係。

流行病學

華支睪吸蟲人體感染主要分布於遠東,如中國、日本、朝鮮、越南和中南亞國家。我國除青海、寧夏、新疆、內蒙古、西藏等尚無報導外,已有24個省、市、自治區有不同程度流行,人群感染率在1%~30%之間。而保蟲宿主動物感染的地區範圍更廣,感染率與感染度多比人體感染高,對人群的感染具有潛在的威脅。華支睪吸蟲病在一個地區流行的關鍵因素是當地人群有吃生的或未煮熟的魚肉的習慣。

臨床表現

臨床症狀以疲乏、上腹不適、消化不良、腹痛、腹瀉、肝區隱痛、頭暈等較為常見,但許多感染者並無明顯症狀。常見的體徵有肝腫大,脾腫大較少見,偶見發育欠佳類似侏儒症者。嚴重感染者在晚期可造成肝硬變腹水,甚至死亡。

併發症

膽管阻塞、膽汁滯留、胰腺炎

輔助檢查

病原檢查:檢獲蟲卵是確診的主要依據。因蟲卵小,糞便直接塗片法易於漏檢,故多採用集卵法(如水洗離心沉澱法,乙醚沉澱法等)和十二指腸引流膽汁做離心沉澱檢查。該蟲卵與異形吸蟲卵相似,不易鑑別。免疫診斷:皮內試驗、間接血凝試驗、對流免疫電泳試驗、酶聯免疫吸附試驗、間接螢光抗體試驗等都曾試用於華支睪吸蟲病的輔助診斷,但檢測病人結果出入較大,且與其它消化道寄生蟲感染(尤以吸蟲類感染)有較明顯的交叉反應,不能用作確診,現僅作為流行病學調查初篩之用。近年來,有學者曾試用夾心酶聯免疫吸附試驗等法檢測循環抗原,其靈敏性及特異性優於循環抗體檢測法。

鑑別診斷

常易誤診為傳染性肝炎。應與其它消化道寄生蟲感染(尤以吸蟲類感染)相區別。

預防

大力做好衛生宣傳教育工作,提高民眾對本病傳播途徑的認識,自覺不吃生的或不熟的魚蝦。改進烹調方法和改變飲食習慣,注意分開使用切生、熟食物的菜刀、砧板及器皿。也不用生魚餵貓、犬。

積極治療病人和感染者,是保護人民健康、減少傳染源的積極措施。治療藥物目前吡喹酮(Praziquantel)為首選藥。

合理處理糞便,改變養魚的習慣,都是預防華支睪吸蟲病傳播的重要措施。此外,結合生產的需要,清理塘泥、消毒魚塘,對殺滅螺類有一定效果。

治癒標準

經過徹底治療,經1~2個月後檢查糞便無蟲卵即為治癒。