起源

中移動計費門

中移動計費門“計費門”事件的起源是央視對中國移動多家省級公司的一次調查採訪,央視採訪到了北京移動、上海移動和海南移動三名移動用戶,三個人從不同角度對中國移動計費系統存在的問題提出了質疑和投訴。

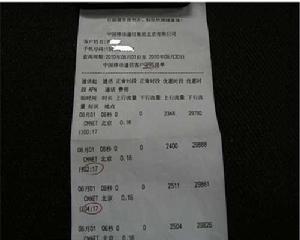

北京移動的用戶李強發現,2010年的3月21日,儘管他本人沒有傳送彩信,但他查到的話單顯示,這段時間總共有441條彩信被傳送和收費;上海移動的用戶賈伯領在拔出手機卡後,仍然出現了十多元的GPRS流量費;海南用戶黃生精發現其2月份有7個電話因為被分割計費,而被多扣了8分鐘的通話費 2.32元。

資費計費問題一直是個敏感問題,上述報導立刻引起消費者高度關注。用戶更為關心的是,這究竟只是偶然個案還是普遍現象?雖然大部分用戶並不會對話單進行如此細緻的“研究”,但是否有相當一部分用戶都被多收費?

經過向上述三個公司核實,最終中國移動有關人士表示,並不存在主觀惡意扣費的可能。在上述三個案例中,中國移動承認海南公司的案例確實屬於計費誤差,今年3月海南移動已對該用戶進行了雙倍返還的賠償,並升級和完善了計費系統。而北京移動和上海移動不存在計費誤差。

在工信部的調查中,電信資費一直屬消費者投訴熱點。一種觀點認為,既然存在這樣計費出錯的情況,考慮到中國移動有超過5.5億的用戶,那么出錯的計費何止三個?不過,來自中國移動和業內專家的觀點稱,假設每個用戶一天有10個通信記錄,一年365天乘以5.5億用戶,即使個別出錯也在“合理誤差”範圍內。

有中國移動地方級計費系統員工以部落格方式,從技術角度解釋了上述三個計費事件發生的原因,在他看來,這是因網路設備小機率錯誤引起的計費差錯。他認為“問題根源基本出在網路設備商,正如任何硬體都免不了故障、任何軟體都免不了Bug一樣,除非有天翻地覆的技術革新,否則這類問題還將於今後幾十年中在全世界普遍存在,不可能根治”。

其實,所謂計費差錯確實是電信運營商普遍存在的一個難題。最早被這個問題困擾的是中國電信,當固話還是市場主流時,中國電信曾遭遇了諸多資費和計費方面的投訴。因此在獲得3G牌照之後,中國電信進行了大規模的BOSS計費系統改造,特別是很多偏遠地區的非智慧型計費系統也逐步統一到同一個計費平台之上。

三大運營商原來的計費都是以分鐘為單位,但在設備和技術升級的背景下,目前長途通話都改為以每6秒為一個計費單位。原來的運營商只提供本地通話、長途、月租等簡單的收費列表,如今基本上所有運營商都提供每一個通話的話費詳單。只是從目前來看,準確性和精細程度仍有待提高。

一名運營商高管曾對記者抱怨:“為什麼消費者不去查查自家的水費和電費,究竟有沒有被多扣費?這些公司連收費詳單都沒有提供,反而是提供了話費詳單的電信行業要遭到更多質疑!”

能否因此就對運營商的差錯息事寧人、視而不見?當然也不對。在運營商與消費者的關係上,作為壟斷企業的運營商畢竟是強者,消費者是弱勢群體,消費者沒有責任、沒有能力更沒有義務去發現、監督或者糾正運營商的每一個計費行為。

在少數被投訴的案例背後,肯定還有更多沒有被發現的誤差存在。解決這個問題的根本途徑,一個是靠企業自己的“社會責任”,但更多的還是要通過市場和競爭的手段來實現。當消費者在市場上有了更多選擇,一旦發現不誠信的現象可以採取轉網等手段,運營商的違規做法會遭到市場懲罰,這才能使各種隱藏的不合理現象得到根治。

事件

中國移動“計費門”引起的震盪還沒有平息。在飛象網舉行的電信業資費問題座談會上,專家們對中國移動的自查表示質疑,並呼籲儘快成立第三方的獨立的監管機構——信監會。“為什麼只查海南、北京、上海這三家公司”、 “為什麼是移動自己查”、“僅雙倍賠償就可以了嗎?”國家信息中心信息化研究部副主任張新紅提出疑問,他認為中國移動應該在全國推開來,藉此機會改善這一 問題。而在北京郵電大學經管學院執行院長唐守廉看來,此次中國移動應對得並不漂亮, “更多是在補漏洞,而非找根源。”他表示,如果技術上存在問題,就該通過更加有效的方式重新得到用戶的認可。

上周央視曝光中國移動亂扣費,稱海南、北京、上海等移動公司在通話、彩信、GPRS上網等多項業務 存有扣費現象。7月7日中國移動發布自查報告稱,海南移動確有分割計費誤差,北京、上海兩地無問題。該公司還表示將對多收金額部分實施雙倍返還賠償。

計費誤差

中移動計費門

中移動計費門計費誤差中移動人為責任不可推卸

2010年7月5日,央視《焦點訪談》節目曝光中國移動亂扣費。《焦點訪談》稱,在中移動海南、北京、上海等公司,存在通話、彩信、GPRS上網等多項業務的扣費亂象,與此同時,用戶的話費清單出現被隨意刪改的情況。7日,中移動向各媒體發布了針對該事件的調查報告。中移動在調查報告中稱,海南分公司存在分割計費誤差,北京、上海兩地無問題。中移動還表示將對多收金額部分實施雙倍賠償。

而此前,國內電信運營商計費誤差、SP吸費等問題也曾頻頻被媒體曝光。對此,國家信息研究中心信息化研究部副主任張新紅指出,之所以近年來會出現此現象,有五方面原因。

他指出,首先是國內手機用戶已超過7億,數量規模大;其次是目前電信資費還是相對偏高;電信業務的監管亟需改進;“以人為本,以客戶為中心”已經成為深入用戶內心的理念;此外,也是國內信息化發展中的矛盾凸顯。

不過,針對中國移動此次事件具體的事故原因,與會專家均表示難以衡量。中囯消費者協會首席律師邱寶昌認為,在此次事件中,中國移動有不可推卸的責任。在被曝光的北京移動用戶李強在投訴話費存在問題後,其話費詳單進行了幾次修改而出現多個版本,如果計費不存在問題,北京移動的服務也是有很大問題。“海南計費系統為什麼會出現5分鐘不是人為設定,系統出現人為差錯不是機器錯了,是人錯了。”他表示。

北京郵電大學經管院院長唐守廉則對中國移動“計費門”事件的處理表示十分不滿。他指出,中國移動在問題發生後,沒有找根源,而只是在補漏洞。只針對媒體曝光的海南、北京和上海三家分公司進行自查,而沒有藉此機會在全國範圍內進行排查以給用戶一個更明確的說法。

核查結果

中移動計費門

中移動計費門針對近日媒體廣泛關注的“手機計費誤差”問題,中國移動2010年7月7日日對外公布對於新聞報導所涉及的海南公司、北京公司和上海公司的核查結果。

對長話單進行分割是電信運營企業為了滿足客戶及時了解手機話費餘額變動推出的舉措,也是企業加強內控的一項措施。目前,根據交換機制式的不同,切割的間隔從5分鐘到30分鐘不等。對超長話單進行切割並不應該影響計費的準確性。經查,海南公司對計費系統進行了改造,導致個別程式缺陷,在此情況下,海南的計費系統在處理漫遊到個別地區(如廣西)的個別制式交換機生成的分割話單時,會造成異常的計費差錯。海南公司已於2010年3月17日進行了程式的更新改造,保證了計費的準確性,集團公司已責成海南公司根據服務承諾對計費誤差的客戶進行雙倍返還。

核查結果稱,北京公司沒有發現計費誤差問題,也不存在隨意刪改計費數據的問題,但在話單展現方面存在不足。此前媒體報導,北京客戶李強先生投訴彩信接收對象為不存在的空號碼801225。中國移動表示,經查證:該條話單為客戶發往服務代碼“6655”的SP的彩信(“心情互動”業務)。根據話單展示規則,客戶向SP傳送彩信成功後,話單中被叫方為彩信網關的代碼,801225為北京移動彩信網關2的代碼。

核查結果同時顯示,上海公司也沒有發現計費誤差問題。此前媒體報導,客戶投訴中國移動上海公司的主要內容是手機上網的流量費問題。比如,手機客戶的GPRS流量計費詳單里,有不少上行流量為0卻有下行流量話單的問題。中國移動表示,經核查,上海移動計費系統對GPRS話單是按當流量達到1M或時長達到15分鐘進行切割話單的,因此會出現超長話單中某一時間段內部分話單的上行流量為0的情況,但並不影響計費的準確性。上海公司實施GPRS話單切割的舉措,與話費話單切割一樣,也是為了保證客戶能夠及時查詢上網費用信息。

專家呼籲

專家強烈呼籲第三方監管

國家信息研究中心信息化研究部副主任張新紅進一步對中移動“計費門”事件的處理表示質疑,他接連提出“為什麼只查海南、北京、上海這三家公司”、“為什麼是移動自己查”、“僅雙倍賠償就可以了嗎?”等問題,呼籲對電信業務及服務的監管條例應儘快出台,並提出成立“信監會”一類的監管機構勢在必行。

北京郵電大學經管院院長唐守廉表示,現在用戶知道運營商有計費標準,但是並未明確計費規則,他建議應明確統一的計算公式讓計費有沒有問題一目了然。“在90年代末期,我們曾經幫助郵電部做過固定電話集中計費系統的規則,當年我們還想連行動電話計費規則也一起做,但移動通信的計費規則比固定電話要複雜的多,行動電話計費規則還要慢慢研究。”他指出。

上述專家的觀點同時受到中囯消費者協會首席律師邱寶昌的認同。他表示,電信運營商誠信對待消費者就能化解很多糾紛。而在電信資費等一些用戶最為關注的問題上,建議能通過聽證會進行表決,真正從用戶立場出發做到信息透明公開、對稱。

觀點

中移動計費門

中移動計費門1. 本來移動是有可能成為眾矢之的,央視用了李強這樣的“電信專家”做托,它沒想到這最大的可能是,不僅李強提供的亂收費線索沒人信,而且李強此前做得N多電信研究,很可能都將被被釘上“磚家”的記號,威力大減。

李躍上任不久,CCTV再次曝光中國移動,此次選擇了資費問題,目標選得很準,電信運營商資費是永恆的投訴主題,也就是說隨時都可以拿來說事,而且幾乎都可以找到把柄。因此,我將這作為了李躍上任後需要解決的第二大難題(參見《李躍上任後第二大難題:媒體關係如何維護》)。這幾天,總有人希望和我聊聊這些事。這裡就簡單說幾句。

0. 電信運營商資費是永恆的投訴主題,運營商的管理也確實在多個方面需要提高。

1. 本來移動是有可能成為眾矢之的,央視用了李強這樣的“電信專家”做托,它沒想到這最大的可能是,不僅李強提供的亂收費線索沒人信,而且李強此前做得N多電信研究,很可能都將被被釘上“磚家”的記號,威力大減。

2. 通信資費制定需要考慮網路因素,也需要考慮用戶因素,傳播因素,涉及行銷學、傳播學、心理學、社會學等眾多學科,此方面,運營商是“精算師蒙頭算套餐,決策者胡亂拍腦袋”,業界專家在此領域深入研究的少之又少,推出後挑毛病,抓住一兩點不放,甚至希望藉此揚名立萬的卻時有出現。

3. 媒體報導運營商資費問題,大體可分三類,1運營商計費規則過於複雜,不符合常規,消費者不理解,2媒體、專家的誤導、誤傳,3運營商自身規則與實際計費不同,包括系統BUG和人為問題。無論哪一種,都需要運營商積極調整自己的姿態,發現問題所在,承擔該承擔的,解釋該解釋的,最佳化該最佳化的(消除誤解)。

4. 套餐本來有利於消費者,但消費者總有被“套”的感覺,值得運營商反思。

5. 海量的在用套餐數量,對運營商來說,總是一個必須面對的難題。

6. 此前對於媒體的質疑,大多採取了消極應對策略,結果是隨著時間的加長,誤解不斷增加。

7. 此次計費問題曝光,中國移動第一時間對外公布核查結果,承認海南公司存在切割話單造成的計費誤差問題並對系統進行了升級改造,同時表示北京及上海公司沒有發現曝光的計費誤差問題。第一時間回應值得鼓勵。逃避不是辦法,必須坦誠面對。都WEB2.0時代了,運營商應建立多渠道的用戶溝通網路和快速反應模式。

8. 此次計費問題曝光,中國移動員工積極應對(參加中國移動研究院網站《計費門始末》),說明幾個問題,1移動內部不乏人才、專家,但這些人與用戶之間缺乏有效溝通,2通信圈對媒體的質疑,不回應,或官話套話回應,或用媒體人士不懂的專業術語回應,都不會有任何效果。3部分移動員工對個別權威媒體明顯缺乏通信常識的報導,已到了忍無可忍的地步。

9. 關於電信運營商的計費、服務,消費者投訴還將繼續,媒體誤解或不全面報導仍將繼續,運營商面臨的問題仍將不斷出現,而且隨著3G、移動網際網路的發展,問題越來越複雜,需要做的工作越來越多……