中心地學說

正文

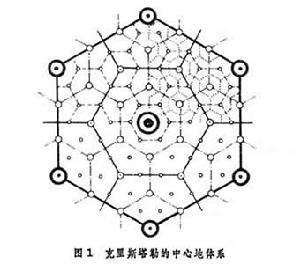

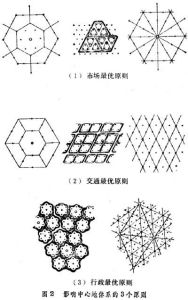

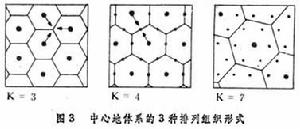

理論基礎和模式 中心地學說的主要特點是立足於城鎮的服務職能,將城鎮作為體系加以研究,其基本論點來自法國L.拉蘭納於1863年和德國R.格拉德曼於1916年分別發表的著作,即認為城鎮形成於一定數量的生產地中。城鎮是人類社會經濟活動在空間的投影,是區域的核心,城鎮應建在位於鄉村中心的地點,起周圍鄉村中心地的作用;中心地依賴於收集輸送地方產品,並向周圍鄉村人口提供所需貨物和服務而存在。從這一基本論點出發,克里斯塔勒通過對德國南部城鎮的調查,構想中心地所在地區的條件是:①在一塊土壤肥力和資源分布均勻的均質平原上,人口分布均勻,收入和對貨物的需求、消費方式一致。②交通體系統一,對同一規模城鎮的交通條件相同,交通費用與距離成正比。③生產者力求獲得儘可能大的市場區,消費者力求到最近處獲取貨物和服務。④消費者到最近的中心地購買貨物和取得服務的實際費用等於銷售價格加來往交通費。克里斯塔勒認為距離最近、最便於提供貨物和服務的地點,應位於圓形市場區的中心。而如果圓形市場區彼此相切,將出現得不到供應的消費者。只有當圓與圓重疊時,才能滿足一切消費者的需求。按照消費者趨向於距離最近的供應點,重疊區由相鄰市場平均分割的構想,將中心地圓周區轉換為六邊形體系(圖1)。 中心地學說

中心地學說 中心地學說

中心地學說 中心地學說

中心地學說套用和發展 第二次世界大戰後,中心地學說在美國、荷蘭、瑞典首先得到承認。50~60年代荷蘭須德海圍海造陸後,曾在數千平方公里範圍內,按照克里斯塔勒模式規劃居民點網和交通網。60年代開始該學說在德國許多州的發展規劃中得到套用。不少學者認為,中心地學說促進了地理學的數量革命和計量方法的採用,並對居民點體系研究和地理學中採用系統分析方法作出貢獻。

60年代以來,中心地學說的進一步發展和套用,主要表現於利用市場最優原則,根據門檻人口(供應一定量貨物或維持城鎮某一職能所要求的最低限度人口)以及提供貨物和服務的範圍(主要指人們為購買某一貨物或要求某一服務所需半徑距離)規劃最優城鎮體系。貨物和服務的等級越高,則所要求的門儉人口越多,吸引範圍也越大,同時越應分布於為數較少的高級中心地;反之,貨物和服務的等級越低,則所要求的門檻人口越少,吸引範圍也越小,越應廣泛分布於較低級的中心地。例如珠寶、汽車、時髦服裝等高檔貨物供應點雖少,但銷售範圍大,消費者樂於擔負高額運費到遠地購買,這類商業應分布於大城市;牙醫、電器修理、普通服裝和家具銷售服務範圍中等,應在中級中心地設點供應;而柴、米、油、鹽等低級日用易耗品供應點多,銷售範圍小,應遍布於低級中心地。據此原理,可按不同吸引範圍,確定各類商業和服務業數量、規模,預測區域內高低各級城市中心數量、規模,合理規劃城鎮體系。這種著重分析商業和服務業職能而規劃地區城鎮體系的方法比較符合現代西方國家商業服務業人口比重逐漸上升,以及城鎮這種職能越來越占重要地位的現狀和趨勢。

存在問題 許多學者認為,中心地學說在進行大量實地檢驗中,表現出若干不完善之處。首先在現實地理環境中,許多自然因素如資源、地形、河流等,都可能影響城鎮大小、職能特徵和分布,以至城鎮區位變異;快速廉價運輸工具,可擴大高級中心地的吸引範圍,並影響低級中心地職能的發揮,從而導致大城市的迅速發展和小城鎮人口的衰減。其次,學說所概括的均衡靜止狀態下的城鎮體系,也與現實存在距離,從而使學說實際運用遇到困難。此外,學說的市場最優原則,主要以利潤為標準,而對歷史、社會、民族等因素,則未加分析,這使學說無論在過去或當代都存在一定疽限性。城市體系是經過一定歷史時期形成的,隨著歷史的發展,生活方式和消費原則不斷發生變化,市場最優原則的作用也將有所不同。例如當代西方世界消費者的行為常在一定程度上由廣告的宣傳和商業家的活動所左右,城市的商業和服務業職能有時並不取決於它們所在位置。因此有些學者對學說提出了種種修正和補充意見。

參考書目

K.S.O.Beavon, Central Place Theory:A Reinterp-retation,Longman,London and New York,1977.