簡介

中國運河文化博物館於2004年11月在山東聊城動工建設。該博物館總建築面積1萬平方米,分為陳列區、收藏區和研究及學術交流區3個功能區域。展覽面積近6000平方米,展品600餘件,不僅是一座集收藏、展覽於一體的特色文化博物館,更是一座現代化的文化博物館。館內陳列以“運河推動歷史,運河改變生活”為主題,除了展出一些重要文物和圖片外,還通過多媒體、人體感應、三維動畫等多種高科技手段,充分運用聲、光、電等現代科技元素,融合運河文化和歷史,將聊城歷史和運河文化生動地展現在世人面前。該博物館總建築面積1萬平方米,分為陳列區、收藏區和研究及學術交流區3個功能區域。中國是世界上開鑿運河最早的國家之一。文化和歷史意義

中國京杭大運河是世界上最偉大的人工工程之一,是中國人民勤勞智慧的結晶。該館的建設對於研究和傳承運河文明,弘揚京杭大運河的歷史文化,促進和提升提升運河沿線城市乃至在國內外的知名度具有重要意義。山東聊城市是受運河文化影響比較早的地區。隋代開鑿的京杭大運河流經聊城的西部。元代會通河縱貫聊城腹地,為聊城帶來了數百年的經濟和文化的繁榮,形成了豐富的運河文化資源。

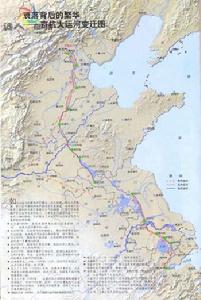

京杭大運河是世界上開鑿最早、里程最長、工程最大的運河。北起北京(涿郡),南到杭州(餘杭),全長約1794公里,開鑿到現在已有785年的歷史。京杭運河對中國南北地區之間的經濟、文化發展與交流,特別是對沿線地區工農業經濟的發展和城鎮的興起均起了巨大作用。京杭大運河也是最古老的運河之一。它和萬里長城並稱為我國古代的兩項偉大工程,聞名於全世界。

京杭大運河北起北京,南至杭州,經北京、天津兩市及河北、山東、江蘇、浙江四省,溝通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系。

中國運河博物館

中國運河博物館京杭大運河與聊城

京杭大運河聊城段是古代會通河的一部分。位於聊城市下轄的陽穀縣、東昌府區、臨清市境內,全長97.5公里,現為全國重點文物保護單位。

元·至元二十六年(1289),元政府開鑿東平安山至臨清的運河河道,上接濟州河、下通衛河,並以“開魏博之渠,通江淮之運,古所未有,詔賜名會通河”(《元史·世祖紀》)。元明清時期,會通河一直是南糧北運以及南北經濟文化交流的重要通道,聊城也得益於京杭大運河漕運的興盛,經濟繁榮、文化昌盛達400年之久,至今聊城運河沿岸還保留著大量十餘處水利工程設施及其他重要文化遺存。

船閘由於京杭運河聊城段所經過的地區南北落差較大,且無水源補給,為了“以節蓄瀉”,確保運河暢通,元明清時相繼在這一段河道上興建了三十餘處船閘,因此也被稱為“閘河”。目前保留下來的主要有周店閘、張秋上閘、張秋下閘、辛閘、梁鄉閘、土閘、戴閘、臨清二閘等八座船閘,其中又以周店閘保存最為完整。周店閘位於東昌府區鳳凰辦事處周店村,原名周家店閘,始建於元大德四年(1300),包括南閘、北閘和月河涵洞三部分,是運河上保存最為完整的複式船閘。南閘長31.37米,寬38.46米;北閘長22米,寬31.13米;月河涵洞長26.65米,寬11.2米,高5.3米。南北閘間距66.20米,均為條石砌築,結構形式大體相同。閘上有民國張鴻烈題額,附近有記事碑三通。其他閘多數建於明代,建築結構合理,施工精細,是研究運河水利發展歷史和漕運歷史的重要實物資料。

碼頭明清聊城一帶的張秋、東昌府(今聊城)、臨清等地商賈雲集,經濟繁榮,是運河沿岸的重要都會,因此在河道上建有許多碼頭,以供裝卸貨物,至今保存完整的主要是位於聊城市區的崇武驛大碼頭和小碼頭。崇武驛大碼頭位於聊城市區運河西岸,碼頭長17.5米,寬5.8米,呈“巨”字形,大碼頭為官用碼頭,明清時期這裡帆檣林立,有“崇武連檣”之稱,系聊城八景之一。小碼頭位於大碼頭東約300米運河北岸,寬8米,平面呈“凹”字形,原為富商私用碼頭,台階最上層青石上仍有繫船纜繩用的圓形穿孔。

橋樑當年在京杭運河山東段——聊城段上建有許多橋樑,以供行人和車輛通行,惜年代久遠,多已湮沒,目前保存較為完整的主要有七級北大橋、會通橋、月徑橋、問津橋等四座橋樑。會通橋位於臨清市會通河穿城而過的北支河上,原為會通閘,又稱中閘,與臨清閘、宏濟橋減水閘並稱三閘,是元代會通河調節衛運兩河落差以節水勢的閘具,始建於元元貞二年(1296)。明永樂十五年會通河南支開通,閘廢改為橋,橋長8.2米,跨徑3.2米。問津橋是原“臨清閘”舊址,萬曆年間改閘為橋,橋呈西南、東北向,由臨清城磚砌築而成,高7.5米,寬3.3米,跨徑5.6米,單孔直徑2.6米,孔高1.3米。月徑橋俗稱鴿子橋,清順治九年(1642)商人邵以樞捐建,長5.8米,跨徑3.1米,位於臨清繁華區,是商貿官接之要衝。七級北大橋位於陽穀縣七級鎮,橋面跨度11.3米,寬5.2米,橋面、雁翅、橋墩均用古石刻構築而成。

河隈張莊磚窯遺址河隈張莊磚官窯遺址位於臨清市戴灣鄉河隈張莊村東側古運河北岸,明永樂年間初建,最盛時有磚窯380餘座,每年向京城輸送皇家建築用貢磚萬餘塊。窯址面積約30萬平方米,遺址內現存殘窯10餘處,窯室呈馬蹄形或圓形,其中保存最完整的一處窯址為Y1窯址,平面呈馬蹄形,高出地面2米,窯室為紅燒土掩埋,整個窯址占地面積175平方米。地表存留有帶明、清印記的大磚殘塊。

聊城古船閘、碼頭、古橋等是運河上的重要水利和交通設施,是研究運河開鑿、建設、調度、營運的重要遺存,也是運河漕運發達的重要實物見證,具有很高的文物價值。而河隈張莊所保存下的眾多的磚窯遺址則表現出了當時高度發達手工業發展水平,而且通過運河為京城提供大量貢磚。此外,運河沿岸還散落著眾多古建築、古民居、古城鎮、古街巷等,它們都是研究各時代建築藝術、漕運歷史、運河沿岸城市的形成發展、明清城市的經濟文化尤其是市井文化、封建社會經濟關係、社會形態等的重要實物資料。

純潔的聖地

純潔的聖地 現代意義

該博物館將系統介紹運河發展史、科技史以及沿岸地區的重要文化面貌和文化內涵,對於進一步弘揚運河文化具有重要的促進作用。

中國運河博物館

中國運河博物館