中國近代冶金工業

正文

從1840年鴉片戰爭到1949年中華人民共和國成立,中國近代冶金工業在急劇變化的歷史時期中發展,經歷了由手工業小生產到機器工業大生產,由傳統技術到西方近代冶金技術的轉變過程。古代中國曾經創造一整套傳統的冶金技術,在世界上長期處於領先的地位(見冶金史)。18世紀以來,歐洲出現近代高爐技術,以及包括轉爐、平爐、電爐在內的近代煉鋼技術,蒸汽機帶動的軋鋼機和各種有色金屬的電解技術,使金屬的產量和質量都有很大的提高,古代傳統冶金技術相形見絀。因此,採用傳統技術的中國冶金業向採用西方先進技術的近代冶金工業發展是必然的。

近代鋼鐵工業的興起 19世紀下半葉清政府發展近代軍事工業,制槍炮、造戰艦,大量輸入西方國家生產的鋼鐵。1867年進口鋼11萬擔(約8250噸),1885年達120萬擔(約9萬噸),1891年增加到173萬擔(約13萬噸),進口鋼逐漸占據了中國的市場,使傳統的冶鐵業難以維持生產。19世紀80年代以後,中國官辦工業從軍事工業擴展到民用工業。由於鋼鐵消費量的增加,近代礦冶工業的興起就成為時代的需要。

1871年,福州船政局所屬鐵廠首先採用新的鋼鐵加工技術:安裝吊車,鑄造大型汽缸;購置3噸汽錘,鍛造大車軸;建立拉鐵(軋鋼)廠,軋制15毫米以下的造船鋼板和6~120毫米圓鋼、方鐵。1886年,貴州巡撫潘霨創辦青谿鐵廠,先用土爐,後從英國訂購熟鐵爐18座、1噸貝塞麥爐2座、軋板機1架、軋條機13架,1888年安裝完畢。終因清廷腐敗,缺乏資金、鐵礦石和煤,又不善於經營,無人精通技術,而於1893年停辦。這是興辦近代鋼鐵廠的一次嘗試。1890年,上海江南機器製造總局(簡稱“江南製造總局”或“江南製造局”)建成中國第一座3噸煉鋼平爐,後又建成了一座15噸煉鋼平爐(圖1)。同年,湖廣總督張之洞主持興建湖北漢陽鐵廠和大冶鐵礦,這是中國也是遠東第一座近代鋼鐵聯合企業,它的建成標誌著中國近代鋼鐵工業的興起。

中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業 中國近代冶金工業

中國近代冶金工業1915年“本溪湖煤鐵股份公司”開工生產,至1917年有300立方米高爐2座,後又增加小高爐(每爐日產鐵20噸左右)2座,冶煉優質生鐵。1916年中日在鞍山合辦”振興鐵礦無限公司”。1918年正式開辦“鞍山制鐵所”,有515立方米高爐2座,後又建煉焦爐4座和693立方米高爐1座。1917年山西陽泉建立保晉鐵廠,有日產20噸生鐵的小高爐1座。1918年上海和興化鐵廠(今上海第三鋼鐵廠前身),先後建立10噸和25噸小高爐共2座,10噸平爐2座和軋鋼機一套。揚子機器公司在武漢諶家磯建立日產鐵約100噸的高爐1座。1919年龍煙鐵礦籌建石景山鐵廠,1920年一號高爐開工建設。以上鋼鐵企業建立後,1920年全國鐵產量達43萬噸,鋼產量6.8萬噸。1923年東北兵工廠建電爐1座,這是中國早期的煉鋼電爐之一。

1931年“九·一八”事變後,日本帝國主義占領了中國東北地區;1937年“七七”事變後,又侵占了華北、華中、華東等廣大地區。他們對這些地區的礦產資源,大肆掠奪。1931年開始經營廟兒溝鐵礦,建200噸、180噸高爐各 1座,煉鐵能力達到年產13萬噸。1933年,日本在鞍山成立昭和制鋼所,1935年它新建的第一煉鋼廠(有100噸平爐4座)出鋼,1937年又添建150噸平爐 2座,此外,昭和制鋼所的第二選礦廠、第一軋鋼廠、大型軋鋼廠、小型軋鋼廠、薄板廠和4號高爐等也陸續投產,1937年產量為生鐵70萬噸、鋼50萬噸、鋼材28.5萬噸。在鞍山地區,除昭和制鋼所外,還有中型軋鋼廠、無縫鋼管廠、鑄管廠、鋼管廠、鋼絲廠、鍍鋅廠、耐火材料廠、機械廠、中板廠等,也是日本帝國主義控制的。1937年,北京、天津、唐山、陽泉等地也新建或改建了鋼鐵廠。

抗日戰爭期間,一部分鋼鐵廠與漢陽鐵廠、六河溝鐵廠和上海煉鋼廠的主要設備一起拆遷到內地,並添置一些小型設備,在四川、雲南等地建設一批鋼鐵廠。1938~1945年,國民黨統治區共生產生鐵41.3萬噸、鋼4.5萬噸。其中最高年產量為1942年的7.8萬噸生鐵、1944年的1.3萬噸鋼。

中國共產黨領導的解放區在抗日戰爭和解放戰爭時期,採用古代傳統冶金技術和近代冶金技術發展小型鋼鐵工業,生產武器彈藥。抗日戰爭時期主要用土高爐和坩堝煉鐵。1938年在晉東南地區武鄉縣建立鞞山鐵廠生產犁鏵和鐵鍋。1939年改名八路軍總部軍工部柳溝鐵廠,高原任廠長,用土法煉鐵生產手榴彈和地雷等,並初步採用韌化處理技術(俗稱燜火),處理白口鐵的炮彈殼,以製成炮彈。1944年陸達任柳溝鐵廠廠長,進一步改進韌化處理技術,改善了炮彈殼的切削加工性能,提高其韌性。1942年春,徐馳、沈鴻等在延安主持修建了解放區第一座近代小高爐,冬季投產,日產1噸鑄造生鐵,後遷到山西臨縣招賢鎮。1946年晉冀魯豫軍工部,調派該部第四廠廠長陸達、建設委員會主任陳志堅等在屯留縣故縣村經辦鐵廠(今長治鋼鐵廠前身),在長治附城建立一座有簡易管式熱風爐的小高爐,進行煉鐵試驗和人員培訓。後在故縣建設一座近代高爐,1947年從陽泉鐵廠拆遷來二號高爐的設備,加速該高爐的建成,1948年初出鐵,當年產鐵6500多噸;又在故縣周圍的西溝村修建簡易耐火材料廠,在棗臻村建成解放區第一座10孔小焦爐,日產焦炭60噸。1947年晉察冀軍區派徐馳、郭際、祁光等著手恢復陽泉鐵廠一、三號高爐,1948年初投產,當年產鐵7200多噸。解放區鋼鐵工業雖然規模不大,設備簡陋,但有力地支援了革命戰爭,造就了一批技術和管理幹部。

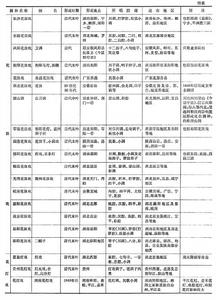

中國近代鋼鐵工業的特點是具有典型的半殖民地、半封建的性質,一直不能迅速發展,處在落後地位。其具體表現是:①發展慢,產量低,長期為官僚資本和帝國主義所壟斷。從1895~1931年,全國最高年產量,鐵未超過50萬噸,鋼未超過10萬噸。這一時期主要企業是漢冶萍煤鐵廠礦公司,它在1895~1922年累計的鋼產量占全國同期鋼產量的75%以上。從1932~1948年,全國最高年產量,鐵未超過180萬噸,鋼未超過100萬噸,其中主要企業則是日本帝國主義壟斷下的昭和制鋼所。它在1935~1944年累計的鋼產量占全國同期鋼產量的90%以上。中國淪陷區的鋼鐵工業主要受日本帝國主義的控制和壟斷,所生產的鋼鐵用於支持侵略戰爭,製造屠殺中國人民的武器。②地區分布不合理。大部分鋼鐵廠都建在沿海省市。1943年東北地區鋼產量占全國94.5%,生鐵占88%,鋼材占95%。③冶金工業內部比例不平衡,設備不配套,成為帝國主義國家掠奪原料和初級產品的半殖民地工業。1943年,以鐵礦生產金屬含量為 100計算,則生鐵只有59.2、鋼為48.2、鋼材僅為35.8。④技術和管理人才奇缺,管理不善,貪污浪費嚴重,連漢冶萍這樣的大廠都不能免遭破產。⑤一些小廠設備陳舊,技術落後,勞動條件惡劣。許多礦山仍用手工開採和人力運輸,能冶煉的鋼種只有100多個,主要是普通碳素鋼,軋制的鋼材品種也很少。1943年昭和制鋼所高爐利用係數不到0.6,平爐利用係數只有2左右。1943年是1949年以前中國鋼產量最高年份,在世界上只占第16位。由於日本帝國主義的侵略戰爭和國民黨反動派發動的內戰的破壞,1949年生產鋼鐵的企業只有19個,能開工的高爐9座、平爐12座、電爐22座、年產鋼僅15.8萬噸,在世界上居第26位(見附表)。

中國近代冶金工業

中國近代冶金工業銅業 1874年雲南東川銅礦恢復生產,1888~1906年用傳統鼓風爐煉銅,平均年產粗銅812.5噸,含銅85~90%。1906年煉出了精銅。1911年四川彭縣銅礦開始生產精銅。1912年雲南會澤設冶煉廠,用反射爐精煉出含銅99.5%的精銅。1938年後在四川和雲南建電解銅廠。1938年全國年產精銅 580噸。1940年電解銅年產1240噸。1945年後全國較大煉銅企業有東北金屬礦業公司瀋陽冶煉廠、台灣金銅礦務局和滇北礦務局。

鉛鋅業 湖南水口山是近代開採規模最大的鉛鋅礦,1904年採用新法開採,1906年建設老鴉巢斜井,1909年建成新式選廠。鉛一般用小型鼓風爐或土爐冶煉。1930年在長沙建成新式煉鉛廠,煉出了99.99%的純鉛。1924年四川會理也用新法開採鉛鋅。1938年東川銅礦設鉛鋅冶煉車間。在東北地區開採的鉛鋅礦有吉林天寶山、遼寧楊家杖子、青城子等。

錫礦 近代錫礦主要采自雲南、廣西、廣東、湖南等省。其中雲南箇舊開採最早,1889年開始向國外出口錫。1909年雲南成立箇舊錫務公司,購置洗選、冶煉、動力、索道等新式設備。1910年該公司建設馬拉格新選廠和箇舊新式煉錫鼓風爐和反射爐;1927年建馬拉格近代豎井,1943年創造了調溫結晶法提煉純錫,其純度達99.5%。1941年全國產純錫1.5萬噸。

鎢業 20世紀初江西、湖南、廣東等地已陸續發現和開採鎢礦。1918年年產鎢砂9872噸,出口9479噸,1937年產鎢砂13991噸。

銻業 湖南新化是近代銻礦的主要產地。1894年長沙大成公司使用新法煉銻,1897年湖南官礦總局設新化銻礦局開採錫礦山銻礦,1908年華昌煉銻公司用揮發烘砂法從低品位礦砂中煉出純銻。從此這種煉銻方法在湖南各產區普遍使用,1938年全國產銻近2萬噸。

汞業 貴州銅仁於1899年用新法開採汞礦,1901年建豎爐鍊汞,1925年全國汞的年產量達400噸。

金業 19世紀末期以來,黑龍江漠河;奉天通化、桓仁,吉林三姓,直隸遷安,熱河建平,山東平度、招遠、沂水;四川冕寧,湖南平江黃金洞等金礦相繼開採。1889年湖南平江縣最早購置新法洗金機,1896年廣西桂縣使用新法熔鍊金礦,山東招遠、平度,廣東增城也都用新法採金、鍊金。

中國近代有色金屬工業能夠生產的金屬品種很少,主要是冶煉粗金屬,甚至以礦砂(如鎢砂)形式大量出口,生產規模小,工藝落後。1949年生產的企業只有幾十個,職工幾萬人。

中國共產黨領導的東北解放區為支援革命戰爭,逐步恢復並發展有色金屬工業生產。1947年成立金礦局、1948年成立東北有色金屬管理局,李華任局長,孫鴻儒任副局長兼夾皮溝金礦局局長。該礦用汞齊法從硫化銅、硫化鐵礦中提取黃金,1948年黃金產量超過萬兩。瀋陽冶煉廠、葫蘆島豎缶煉鋅廠、選礦藥劑廠和蘇家屯有色金屬加工廠也先後恢復生產。1949年以後,中國有色金屬工業進入了新的發展時期。

參考書目

顧琅:《中國十大廠礦調查記》,商務印書館,上海,1916。

嚴中平等編:《中國近代經濟史統計資料選輯》,科學出版社,北京,1955。