從何而來

早在40多年前,《人民日報》就曾刊文批判“中國威脅論”。

早在40多年前,《人民日報》就曾刊文批判“中國威脅論”。“中國威脅論”在歐洲由來已久。早在中國改革開放初期,歐洲就被中國領袖鄧小平的個人魅力和中國驚人的經濟成長率所傾倒。但那時很多人並不看好中國,甚至有人預言中國可能“崩潰”。《明鏡》周刊曾對此表達了“恐懼”:“如果中國人不能解決溫飽問題,全世界人都將挨餓。”早期的“中國威脅論”主要是文化意義上的。由於歐中在宗教、民主、人權等諸多價值體系上存有較深分歧,中國很難真正獲得歐洲國家的好感。

追溯起來可以講到19世紀後期的“排華浪潮”。當時美國白人種族主義者和勞工利益集團將在美國的華工視為美國主流文化的的“威脅”,於是推動政府分別於1882年和1884年通過了《排華議案》。雖然這一時期的“中國威脅論”特指華人移民,不是現代意義上的“中國威脅論”,但其中體現的白人至上主義思想和東西方文明的衝突,則在其後的“中國威脅論”中仍能找到蹤影。

新中國成立之初,美國也曾炒過一陣“中國威脅論”,即所謂中國革命的勝利有可能在東南亞引起多米諾骨牌效應,從而對美國形成“紅色威脅”。這一時期的“中國威脅論”出現在美蘇冷戰的大背景下。

四次出台

“中國威脅論”已經是司空見慣

“中國威脅論”已經是司空見慣現代意義上的“中國威脅論”主要起自冷戰結束後,大的背景是蘇聯的威脅消失了,而中國正逐步走向富強。

第一次大規模的“中國威脅論”泛濫於1992年~1993年間,首當其衝的是《正在覺醒的巨龍:亞洲的真正威脅來自中國》一文,哈佛大學教授亨廷頓的《文明的衝突與世界秩序的重建》也在同時問世。前者渲染中美軍事衝突的不可避免,後者斷言儒教文明與伊斯蘭教文明的結合將是西方文明的天敵。美國各媒體也推波助瀾,以致洶湧成潮。

第二次“中國威脅論”發端於1995年~1996年間,誘因是台海危機及由此而引起的美國國內對華政策大辯論。“中國對台灣海峽的和平與穩定構成威脅”、“香港的回歸意味著自由民主世界將受到專制制度的威脅”等等言論,不絕於耳。《時代》周刊兩記者所著{即將到來的美中衝突》一書更是集上述言論之大成。

“中國威脅論”的第三次泛濫是在1998年~1999年間,大概許多人還對《考克斯報告》、“李文和案件”;“政治獻金案”記憶猶新。《鼠年》和《紅龍躍起》兩書把矛頭指向“中國對美國國家安全構成重大威脅”這一敏感問題,“中國竊取美國核機密”、“利用華人科學家和學生在美國廣泛收集情報”、“企圖收買美國政府”等言論使“中國威脅論”登峰造極。

最近掀起的“中國威脅論”最具有“實質性”,此次出台的兩個報告,據稱是實地考察、跟蹤中國媒體後得出的“經得起推敲”的結論,在內容上跳出簡單的“指控”和意識形態糾纏,觸及中國軍力發展的深度分析,並首次公開指出中國軍力不僅對台灣,還對周邊國家構成威脅,不僅對中美貿易這一中美關係的“潤滑劑”大加指責,而且還公開否定對華“接觸政策”的有效性。

生存土壤

滕建群:決不因“中國威脅論”而放慢國防建設

滕建群:決不因“中國威脅論”而放慢國防建設然而,正是這些經不起推敲的“中國威脅論”,在美國往往過兩三年即能沉渣泛起,應者也絕非寥寥,箇中原因耐人尋味。鼓譟者和炒作者基本來自美國國防部、國會、右翼思想庫和媒體等傳統反華親台勢力,如國防部的中國軍事研究中心,國會的兩大涉華委員會及“台灣小組”、傳統基金會、企業研究所、“美國新世紀”計畫、史汀生軍控研究中心等保守思想庫,《旗幟周刊》、《華盛頓時報》等右翼媒體等等。站在前台的,是軍方鷹派人物、國會反華親台議員以及因“志同道合”而拼湊在一起的所謂“藍隊”成員。較為著名的,包括《旗幟周刊》主編比爾·克里斯托爾、《華盛頓時報》記者比爾·格茨、新世紀計畫負責人施密特等。這批人真正了解中國的並不多,但卻屢屢發表言論,誤導民眾。克里斯托爾就曾說過,對美國政策持原則性觀點並不一定需要有關中國的專門知識,“我根本不是中國問題專家。我對中國的觀點……出自我對美國對外政策的看法。美國軟弱實在是危險的”。

“中國威脅論”泛濫之日,幾乎都是中美關係改善之時。1997年和1998年中美關係因首腦互訪而升溫,反華逆流也因勢而動;此次布希正決定積極調整對華政策,反華浪潮又再次掀起。宣揚“中國威脅論”的那些玩意,靠的是虛張聲勢、無中生有,因而大都不得善終,像《即將到來的美中衝突》一書現在已成了路人喊打的“不嚴肅讀物”,《考克斯報告》在美國也臭不可聞,“李文和案”已公認是一樁冤假錯案。

中美意識形態不同、文明之間差異、地緣爭奪態勢、發展進程矛盾等因素,是“中國威脅論”不時泛濫的大背景和恆定因素。此外,各個時期又有誘發“中國威脅論”的特殊原因。最近這次即有多重原因。首先,隨著美俄關係的實質性調整,中國越來越被美國右翼勢力視為除恐怖主義和“邪惡軸心”之外最主要的“潛在對手”。因此,中國的一舉一動必然比以前更多地受到美國的關注,而且是戴著有色眼鏡的關注。其次,中國良好的發展勢頭引起“自然的心理反彈”。特別是在美國企業制度遭到廣泛質疑,日本模式失靈的今天,中國成功的發展模式更加吸引人。美國右翼保守勢力因而集中火力攻擊中美經貿交流的不對等、誣稱“中國利用從美國獲取的經濟實惠發展軍事現代化”。第三,布希政府正面臨調整對華政策的關鍵期,右翼勢力原本希望其奉行強硬對華政策,有別於柯林頓政府,但實踐表明,布希有可能繼續沿著“對華接觸”政策路子走下去。因此,反華人士按捺不住,趕緊拋出種種言論,指望給布希的對華政策定調。

作用有限

中國自我限制國防力量會導致中國威脅論升溫

中國自我限制國防力量會導致中國威脅論升溫從“中國威脅論”的演變歷史看,即無論炒作多么厲害,終究未能撼動中美關係發展大局。一方面,在渲染“中國威脅論”的團體之外,還有一大批嚴肅的學者在認真地關注中國的發展,並得出相對公允的結論,他們的觀點是對右翼保守觀點的制衡。比如,同樣看待中國的崛起,著名中國問題專家、布魯金斯學會的尼古拉斯·拉迪就理智得多,他說:“對亞洲所有國家來說,面對實力如此強大的中國,惟一理智的反應就是想方設法與其合作。”據稱,極有可能取代格林斯潘角色的美國國家經濟局主席馬丁·費德斯坦不久前表示,中國經濟發展是有目共睹的事實,“中國崩潰論”是站不住腳的。

另一方面,美國政府更多是從國家整體利益出發考慮美中關係,“中國威脅論”無疑對其決策有干擾作用,但對華政策最終主要取決於國際大背景和國內小背景,以及中美兩國關係互動的狀況。此外,在美國國內,企業界推進中美經貿關係的意願日盛一日,他們已對美中安全評估委員會的結論進行了廣泛批評;鮑威爾為首的國務院系統仍希望積極推動美中關係,美中軍事交流恢復工作的進行,也表明美國國防部並非鐵板一塊,這些因素都決定了“中國威脅論”難以阻擋中美關係發展的大勢和大局。

老調重彈

軍事威脅論

背景 軍事威脅論

軍事威脅論西方論調

報告稱,西方國家軍費支出進入下行通道,而以中國為代表的亞太國家軍費開支卻在“繼續大幅增加”。

歐美國家炒作中印軍費大幅增加渲染中國威脅論。

據法新社報導,報告稱,全球防務支出保持穩定,從2006年的1.3萬億美元增加到2008年的1.55萬億美元,2009年的數字可能更高。報告認為,與西方國家軍費開支進入下行狀態形成鮮明對比的是,以中國和印度為代表的亞洲國家從全球經濟衰退中迅速復甦,軍費開支將持續上揚。“印度和中國在國防預算中繼續保持兩位數增長……印度國防開支2009年增加21%,而中國官方公布的2009年度財政預算包括了15%的軍費增長”。

報告發表後在西方引起關注。“美國之音”援引華盛頓智囊機構卡托研究所外交政策研究主任普雷布爾的話說,從這份報告看,中國、印度以及巴西等新興國家軍費確實在各自地區、乃至全球範圍內表現得日益活躍,但尚未影響到美國在全球軍力平衡中所起的絕對主導性作用。

日本觀點

2013年10月27日上午,日本陸上自衛隊舉行年度閱兵式,安倍等軍政高層參加。安倍在對4000名隊員講話時稱,政府“將繼續探討集體自衛權和集體安全保障的法律基礎”,並重申修改安全保障政策的立場。

實情分析

中國人民大學金燦榮教授接受《環球時報》記者採訪時表示,英國智庫國際戰略研究所2010年3日公布年度《全球軍力平衡報告》中提到的中國軍費增長的數字沒有問題,是中國官方公布的。但中國軍費以這樣的速度增長是在為過去軍費投入過低還債。金燦榮強調,即使這樣,中國的軍費開支不到GDP的2%,在世界大國中是除日本之外最低的。

金燦榮說,近來,西方媒體和一些智庫始終在說,亞洲軍費在增加,歐洲軍費在下降,字裡行間有意無意透露出亞洲軍費增長和隱形的亞洲軍備競賽都是源於中國,這在一定程度上渲染了“中國威脅論”。西方的威脅論有時還會被中國媒體當成中國軍力強大的論據,例如詹姆斯·科沃爾斯基(JamesKowalski)中將曾稱長劍-10能帶核彈頭,但是許多核問題專家認為中將誇大威脅,目的是確保額外的美國核武器現代化經費。美國國防部5月份的一份報告指出,中國的B-6(轟-6)轟炸機只有“常規打擊能力”,詹姆斯·馬丁中心防核擴散研究所東亞防核擴散計畫主管傑弗里·劉易斯(JeffreyLewis)認為該機將掛載“長劍-20”飛彈。劉易斯認為空軍核司令部的警告是“花招”,表示任何能夠搭載1100磅載荷的飛彈都可以被認為具備“核能力”。朝鮮飛彈問題專家馬庫斯·席勒(MarkusSchiller)也抱有同樣觀點。作為航空引擎工程師,席勒表示“一枚飛彈不管頂部安裝的是什麼,哪怕飛彈重量很輕,也可以安裝核彈頭。重要的是,核打擊是彈頭的任務,而非飛彈本身。因此,每枚飛彈都具有核能力,關鍵看安裝的是什麼彈頭。”

糧食威脅論

糧食威脅論

糧食威脅論2012年糧食進口的激增使得中國成為世界第二大大米和大麥進口國,玉米和小麥進口也分別進入全球前10名和前20名。國外擔心中國的糧食需求將導致全球糧食供應短缺。

實情分析

商務部發言人沈丹陽介紹,根據加入世貿組織的承諾,我國對小麥、玉米和大米採取關稅配額管理,關稅配額量根據安全性和國際市場影響的因素來確定。2012年1-11月份,在進口增長非常快的情況下,小麥、玉米和大米的總體進口關稅配額完成了不到50%,整體進口規模尚在合理範圍內。

國務院發展研究中心研究員程國強在接受本報採訪時表示,在中國糧食供需比較緊張的上世紀80年代中期到90年代中期,僅小麥一個品種,中國每年進口就達1000萬至1300萬噸。2012年前11個月進口1340萬噸穀物還遠不足以被稱為“狂熱”,它相當於全球2.8億噸穀物貿易量的4.7%,與韓國每年穀物進口量相當,還相當於日本穀物進口量的60%。若與中國每年5.2億噸穀物消費量相比較,它只相當於2.6%。過於關注同比數據的統計學意義並不大。

經濟威脅論

背景 經濟威脅論

經濟威脅論尤其是歐債危機之後,中國作為負責任的發展中大國,一直在積極參與解決歐債危機。據路透社訊息稱,中國已批准央行籌建新的外匯投資機構,初始資本規模約達3000億美元,以“華美”及“華歐”兩大基金,進軍歐美市場。中國此舉被市場解讀為將分頭對歐美兩大市場出手救市。

西方論調

歐洲媒體不斷炒作所謂“救助”這個詞容易產生誤導。解讀為,中國要借購買歐洲的債券的名義控制歐洲。把中歐金融合作與20世紀初歐洲在亞洲地區的金融擴張相提並論。

西方國家為了打擊中國在非洲的影響力,竟然炮製了中國在非洲大量海外屯田,大搞“農業新殖民主義”的論調。美國國務卿希拉蕊首訪緬甸,也趁機宣揚中國經濟威脅論,批評中國對採集國外資源比援助這些國家更有興趣。

實情分析

歐盟是世界第一大經濟體,實體經濟實力雄厚,生活水平遠遠高於開發中國家,歐洲需要的不是“拯救者”而是互利共贏的國際合作夥伴。中國對歐洲經濟和歐元抱有信心。

在非洲,中國對非洲的糧食援助活動受到了非洲民眾的歡迎。

美國前總統卡特就否認了所謂的中國經濟威脅論。卡特強調,他不擔心中國的增長,並不覺得中國對美國而言是一個威脅,卡特還強調,美國和中國是合作夥伴,而非敵人。中美兩國間的合作可以促進雙方的經濟發展,同時也能幫助促進世界上那些貧窮國家的發展。

網路威脅論

西方論調 網路威脅論

網路威脅論實情分析

一是“網路審查”之說,指責中國限制網路言論自由。事實上,各國政府對網路進行必要管理是一種通例。比如,加拿大2010年《網路安全戰略》就明確提出,網路運營商要向政府提供用戶信息,且要使用“可截流”系統,以便警方“依法截流”。可西方國家罔顧自己對網際網路實施管理,而把中國依法管理網路說成“干涉言論自由”,顯然是一種虛偽邏輯和雙重標準。

二是“黑客攻擊”之說,稱中國黑客入侵併竊取有關國家政府或軍隊的情報。中國境內成千上萬管理不善的計算機被各種境外黑客暗中控制,有關國家僅依據來源地址就斷定黑客攻擊來自中國而放過真正的黑手是否蹊蹺?美國防部資料顯示,每年超過100家外國情治單位試圖入侵美政府、企業等竊取數據。

三是“組建網路部隊”之說,稱中國已建幾十萬人的網路部隊,旨在入侵他國網路。其實,美國早在2009年就率先建立了網路戰司令部,成為全球首個公開將戰爭機構引入網際網路的國家,並引發各國強烈反應。英國隨後宣布組建“網路兵團”,韓國也加快了組建網路戰司令部的速度。2011年伊始,日本決定要組建“網路空間防衛隊”。相比之下,中國卻沒有所謂“網路戰司令部”。

環境威脅論

背景 環境威脅論

環境威脅論西方論調

在這種背景下,西方一些人卻認為,隨著中國經濟的高速發展,中國對世界資源和能源的消費量將迅速增加,這種大量的資源和能源消耗必然帶來嚴重的環境問題。例如1994年,美國世界觀察研究所所長萊斯特·布朗在美國《世界觀察》雜誌上就發表了《誰來養活中國——來自一個小行星的醒世報告》,該報告曾明確指出“(中國)大量燃燒煤使空氣污染和酸雨日益嚴重,其結果不僅使中國減少了糧食產量,降低了森林的生產率,而且其危害已波及到了日本和韓國”。

20世紀90年代中期,時任美國總統的柯林頓會見江澤民時曾表示“美國認為中國對美國最大的威脅不是在軍事上,而是在環境問題上”,這是極具諷刺意味的言論,同時這也是美國高層最為直接的“中國環境威脅論”。

實情分析

馬凱對“中國環境威脅論”用三組數字予以反駁。

第一組,中國的歷史累計排放量。從1950年到2002年,中國化石燃料燃燒排放的二氧化碳只占世界累計排放量的9.33%;1950年以前,中國排放的份額更少。

第二組,中國人均排放水平。國際能源機構統計,2004年人均二氧化碳排放量,中國是3.65噸,僅為世界平均水平的87%,為經合組織國家的33%。

第三組,中國單位GDP二氧化碳排放的彈性係數。從1990年到2004年的15年間,單位GDP每增長1%,世界平均二氧化碳排放要增長0.6%,但是中國僅僅增長0.38%,說明中國的彈性係數小。

地緣政治威脅論

背景伴隨經濟的高速增長,中國的周邊安全環境並沒有出現同步改善。面對中國的崛起。區域外某些大國插手中國周邊事務,也進一步加劇了本已存在的周邊安全風險。

西方論調

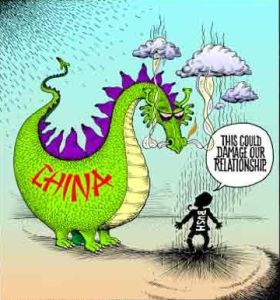

基於地緣政治的“中國威脅論”在國內媒體上也比比皆是,從美國擔心中國威脅其在太平洋的利益,到韓國擔心中國威脅到美日韓同盟,協助朝鮮入侵,到俄羅斯擔心中國移民占領西伯利亞的“人口威脅論”到印度、東南亞對中國爭霸印度洋的擔心,似乎中國的發展在別國眼裡就是一個橫衝直撞的大怪物。

實情分析

緣政治學主張一國的政治乃受其地理所支配。它的關鍵內在含義是,如果一個國家的鄰國越多,那么它與這些鄰國的利益糾紛就越容易產生。如果地緣政治學說是正確的,那么中國在未來充當第一超級大國的可能性是不存在的。這些與鄰國的利益衝突,必會使中國在制定政治和經濟政策時小心弈弈,必然大量消耗中國的國力和軍力。也就是說,美國只有二個鄰國,有得天獨厚的地理位置,它可以如一名喜歡挑戰的拳擊手,隨時找些敵人開心而產生凝聚力,從精通地緣政治學的美國政治家來說,這的確是他們的一種治國之策。美國也可以在功成名就後,安安穩穩、輕輕鬆鬆地怡養天年,但這樣的缺少緊迫感會使美國很快變成南美洲的懶散國家。而中國卻用不著找任何敵人,反而受地緣支配,它必須隨時應付不管它願不願意的各種挑戰而消耗國力。

中國在地緣上所處的樞軸地位。中國周圍大國林立,所有這些大國,都同中國存有地緣衝突的潛在可能。而且,很容易形成一個針對中國的聯盟(如美日韓同盟)。

中國發展

日本首相麻生太郎30日在北京發表演講時駁斥了“中國威脅論”。

日本首相麻生太郎30日在北京發表演講時駁斥了“中國威脅論”。還有一批變種“中國威脅論”也不時涌動,包括所謂“中國不行論”、“中國崩潰論”、“中國發展摻水論”等等,不一而足。它們觀察中國的角度雖然不一樣,但得出的結論則是一致的,即中國的崛起對美國構成威脅,中國的衰落或者崩潰更對美國構成威脅。

前兩年的《外交》雜誌上刊登倫敦戰略研究所學者西格爾的文章《中國真有那么重要嗎?》認為“中國並沒有人們想像的那么重要,沒有必要過分重視中國和發展同中國的關係”,以“中國不行論”開啟了另類“中國威脅論”的先河。2000年,美國匹茲堡大學教授羅斯基先後發表《中國GDP(國內生產總值)統計出了什麼問題》、《中國的GDP統計:該被警告?》質疑中國經濟成長統計數據的真實性,被西方媒體炒作,使“中國發展水分論”大行其道。稍後,美國經濟記者戈登·尚出版聳人聽聞的《中國即將崩潰》一書,“中國崩潰論”逐漸流行,對中國過分“關注”起來。

誰在製造

印度卡住中印邊界談判"中國威脅論"

印度卡住中印邊界談判"中國威脅論"美新版“中國軍力報告”主旨是宣揚“中國威脅論”,根據《2000年國防部授權法》,美國國會要求國防部每年向國會提交一份關於中國軍力的報告。這說明國會中許多人對中國的發展心存疑慮,“中國威脅論”在美國國會還是有市場的。前幾年的報告發表都比較早,今年則很晚。幾度推遲的原因,據說是國防部與國家安全委員會、國務院之間對一些問題有不同意見。國防部在準備了初稿後,要徵求國務院和國家安全委員會等幾個部門的意見。如果雙方在一些問題上有分歧,就會進行磋商,進行修改。如果雙方不能達成一致,就會把矛盾上交給總統來裁決。因此這個報告主要是反映了國防部的觀點,但在一定程度上也是以國防部為一方,以國務院和國家安全委員會為另一方,雙方妥協的結果。這種痕跡在今年的報告中還是比較明顯的。如報告說,中國正處在戰略抉擇的十字路口,中國可以和平地融入世界,開始良性的競爭;中國也可以在擴張方面施加其支配性的影響。要按照國防部里那些鷹派老爺們的主張,前一種可能性他們是不會寫進報告裡去的。所以我們現在看到的報告是對國防部的原稿經過了幾番修改的報告,已經把那些最沒有根據、最危言聳聽的部分刪掉了。儘管如此,報告誇大中國軍力、從軍事角度宣揚“中國威脅論”的主旨沒有改變。報告炒作“中國威脅”主要有三方面原因。首先,從去年底開始,美國對外戰略的一個明顯趨勢是反恐色彩有所淡化,外交政策開始向“9·11”前回歸,應對潛在大國挑戰的言論重新抬頭。其次,伊拉克目前形勢雖然仍然動盪,但大局已定;巴以關係有緩和跡象;黎巴嫩、埃及、敘利亞等國初現“民主化”苗頭,美國在大中東地區戰略壓力隨之減輕,它便能夠騰出一部分精力關注其他地區,美國的反華勢力便再次把中國當作靶子攻擊。第三,自伊拉克戰爭以來,美國雖然硬實力仍然無可匹敵,但軟實力遭到嚴重削弱,國際形象大打折扣。看到美國與中國在東亞地區影響力此消彼長,美國右翼勢力心理不平衡,認為中國利用美國忙於反恐戰爭之機占了便宜。他們對中國經濟的迅速發展和國力的不斷增強感到焦慮,擔心中國影響的擴大會逐漸削弱美國在亞太地區的主導作用,最終對美國的霸權形成挑戰。正是出於這種疑鄰盜斧的心態,報告執意為自己的反華主張尋找根據,有意曲解中國在國際社會中所發揮的積極作用。例如,報告把中國參與海地維和說成是要在美國的勢力範圍擴大影響力,中國積極參與亞太地區多邊機制的做法也被認為是要削弱美國在這一地區的影響,等等。

歷史根源

中國威脅論"不新鮮人民日報40年前就撰文反駁

中國威脅論"不新鮮人民日報40年前就撰文反駁中美意識形態不同、文明之間的差異、地緣爭奪態勢、發展進程矛盾等因素,是“中國威脅論”時常泛濫的大背景和恆定因素。當然,各個時期都又有誘發“中國威脅論”的特殊原因。

比如最近這次即有多重原因:首先美俄關係的實質性調整,中國越采越被美國右翼勢力視為除恐怖主義和“邪惡軸心”之外的最主要的“潛在對手”。其次,中國的良好的發展勢頭引起的“自然的心理反彈”,特別是美國企業制度遭到廣泛質疑飛日本模式失靈的現在,中國成功的發展模式更加吸引人,因而美國右翼勢力便集中攻擊中美經貿交流的不對等,稱“中國利用從美國獲得的經濟實惠發展軍事現代化”。最後,現在正面臨著布希政府調整對華政策的關鍵期,許多現象表明布希政府不會採取強硬對華政策。因此,美國反人士趕緊拋出各種言論,指望給布希政府的對華政策定調。

從“中國威脅論”的演變來看,中美關係發展的大局並未受其決定。一是在美國還有一大批嚴肅的學者在認真關注中國的發展,得出相對公平的結論,他們的觀點是對“中國威脅論”的制衡。二是美國政府更多的是從其自身利益來考慮中美關係的,“中國威脅論”無疑對美國的對華政策有干擾,但其政策主要取決於國際大背景和國內小背景,以及中美兩國關係互動的狀況。三是美國企業界推進中美經貿關係的意願日盛一日,他們對“中國威脅論”已進行了廣泛批評。

各國觀點

韓國

韓國社會的普遍看法是,如果中國變得強大,其膨脹的影響力就會對韓國構成更大威脅。因此,可以說“中國威脅論”在韓國是普遍視角。特別是,由於朝鮮半島在戰後分裂成南北兩部分,所以這種“中國威脅論”就自然地固化成韓國人的普遍認識。總的來說,韓國政治學界也一直支持這種看法。韓國翰林大學政治行政系教授李三星

對於追求同中國建立互惠、和平共處關係的朝鮮半島國家來說,歷史上的中國,特別是一個繁榮穩定的中國不僅不是威脅,而且是朝鮮半島穩定的條件。日本前首相麻生太郎

麻生太郎

麻生太郎日本《朝日新聞》

日本朝日新聞

日本朝日新聞報導指出,這次會議的背景原因是中方認識到,隨著中國崛起,“中國威脅論”正在周邊國家蔓延開來。習近平認為中國的發展需要穩定的周邊環境,尋求建立一種超越冷戰時代格局的安全體制。習近平強調加強與周邊國家的政治、經濟紐帶。他還指出應該深化安全合作機制,增進戰略互信。

事實真相

“對持有'中國威脅論'的人

“對持有'中國威脅論'的人