簡介

中國地質大學漢口分校

中國地質大學漢口分校中國地質大學是教育部直屬的全國重點大學,是國家“211工程”建設項目、教育部優勢學科創新平台建設項目資助的大學;是國家批准設立研究生院的大學;是擁有地質學和地質資源與地質工程兩個國家一級重點學科、以地球科學為主要特色,理、工、文、管、經、法、教、哲協調發展的多科性大學。

底蘊深厚,歷史沿革系京漢

中國地質大學創建於1952年,前身是北京大學、清華大學、天津大學、唐山鐵道學院的相關係(科)合併組建而成的北京地質學院,1960年被國家確定為全國重點院校。1970年遷出北京,1975年定址武漢,1978年,在舊校址設立武漢地質學院北京研究生部,1987年經國家教委批准更名為中國地質大學,武漢、北京兩地辦學。2000年2月由國土資源部劃歸教育部管理。2006年10月,教育部、國土資源部簽署共建中國地質大學協定。 建校以來,地大人鍥而不捨、開拓創新,用智慧與汗水,用獻身祖國地質事業的豪情壯志,譜寫了地大輝煌的樂章,培養了數以萬計的棟樑之才,積澱了深厚的文化底蘊。

毗鄰光谷,環境優雅宜求學

中國地質大學(武漢)位於美麗的東湖之畔,蒼翠的南望山下,毗鄰國家級高新技術開發區和“武漢·中國光谷”,擁有國家4A級旅遊景區——逸夫科技博物館,是湖北省唯一獲得“全國文明單位”稱號的高校。學校占地面積1140430平方米,建築面積755634平方米,其中教學及輔助用房258956平方米,學生宿舍面積252886平方米。長約380米的“地大隧道”貫通學校西、北校區,記載著上億年歷史的化石林與現代化的教學樓宇交相輝映,勾畫了東校區一道道獨特的風景線。井然有序的現代化教學樓群、窗明几淨的學生公寓、設施先進的實驗大樓、寬闊的林蔭大道,為莘莘學子提供了良好的學習、生活和成長環境。

目標遠大,地球科學創一流

近年來,隨著國家經濟結構戰略性調整和人才市場需求的不斷變化,學校順應時代潮流,堅持突出辦學特色,完善學科體系,提升辦學水平,完成了從單科性大學向多科性大學的戰略轉變。全校師生已達成共識,把“建設地球科學一流、多學科協調發展的高水平大學”確立為辦學的階段性目標,把“建設地球科學領域世界一流大學”確立為辦學的長遠目標。正是在這個遠大目標的指引下,學校的各項事業正全面推進,學校的發展空間廣闊而深遠。

中國地質大學漢口分校

中國地質大學漢口分校師資雄厚,辦學實力呈強勢

學校擁有一支研教並重、實力雄厚的優秀教師隊伍。學校現有教職員工3050人,專任教師1510人,中國科學院院士9人,博士生導師173人,教授350人,副教授395人,俄羅斯自然科學院外籍院士4人,俄羅斯工程院外籍院士2人。“長江學者獎勵計畫”特聘教授7人,“楚天學者計畫”入選教授28人。享受國務院政府特殊津貼的專家102人。近5年來,學校新增國家傑出青年科學基金獲得者5人,國家自然科學基金委員會創新研究群體2個,教育部創新團隊3個,湖北省教學名師3人。 進入新世紀以來,學校辦學條件大幅改善。學校現有各類科研機構、實驗室、各類研究院(所、中心)90個,其中國家級重點實驗室1個,省部級重點(開放)實驗室、工程中心、人文社科研究基地21個。學校圖書館擁有豐富的文獻資源,形成了以科技文獻為主體、地球科學類文獻為特色的館藏體系。目前學校收藏各類圖書資料總計200餘萬冊,其中紙質圖書資料131.56萬冊,中文電子圖書80萬冊。從上世紀50年代起,學校相繼在周口店、北戴河、三峽等地建立了6個教學實習基地,成千上萬的學生通過實習基地得到系統的專業訓練。其中周口店野外實習基地被譽為“地質工程師的搖籃”;依託三峽秭歸實習基地,正在建設長江三峽庫區地質災害研究中心,其影響輻射全國。

學科集優,科研成果譜新篇

學校大力構建以地球系統科學為主導的學科體系,在確保地學優勢的前提下,大力發展套用科學、前沿科學,與國民經濟建設、社會發展密切相關的信息、納米、材料、生物、能源、環保等新興交叉學科領域。地質學、地礦類新專業W(W指本科目錄外專業)、勘查技術與工程、資源勘查工程等四個專業全國排名第一,被列為自然科學、理學A級以上學校。學校現有8個國家級重點學科和17個省部級重點學科,其中,“地質資源與地質工程”與“礦產普查勘探”2個一級學科全國排名第一;有16個學院(課部)、58個本科專業;擁有國家地質學理科人才培養基地和國土資源部地質工科人才培養基地;擁有碩士學位授予點119個,博士學位授予點38個,博士後科研流動站6個;有15個工程碩士專業和13個高校教師專業;擁有MBA、MPA學位授予權。學校歷來十分重視科技工作。進入新世紀以來,學校主持、參與各類科學研究2000餘項,2007年學校科研契約經費達2.18億元。近年來,科研經費平均以40%的年速度增長。

2003-2007年,學校主持“863”、國家自然科學基金和社會科學基金項目等各類國家級項目200餘項。學校獲得國家自然科學獎、國家科技進步獎等省部級以上獎勵50餘項。殷鴻福院士主持完成的確定全球二疊系-三疊系界線層型“金釘子”(國際標準)的科技成果榮獲“2001年中國基礎研究十大進展”,“2001年度中國高等學校十大科技進展”和“2001年中國十大科技新聞”的殊榮;2004年,學校作為唯一的高校參加了被稱為“深入地球內部的望遠鏡”的國家級高科技工程——中國大陸科學鑽探工程的科學研究。在"神舟"飛船的6次順利飛行中,學校中地信息工程有限公司獨立研發的MAPGIS(地理信息系統)軟體為飛船的“返回搜救系統”提供良好的服務平台;學校師生以第一作者在國際雜誌Nature上發表論文4篇。

學校擁有10項國家甲級地質勘查資質證書、地質災害評估、設計和監理甲級資質證書,水文水資源調查評價甲級資質證書和全國土地利用規劃機構甲級資質證書,為經濟社會發展提供了良好的科技服務平台。

學校主辦的<地球科學>中文版被國際著名檢索系統EI光碟版收錄,英文版被國際著名檢索系統SCIE收錄;<中國地質大學學報(社會科學版)>進入中文社會科學引文索引系統(CSSCI)。

中國地質大學漢口分校

中國地質大學漢口分校以人為本,厚精廣博育英才

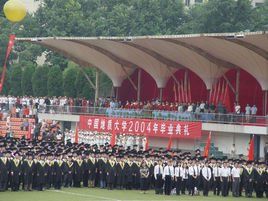

中國地質大學(武漢)具有“學士-碩士-博士”完整的人才培養體系,現有各類學生45000餘人,其中全日制本科生17000餘人、碩士研究生4000餘人、專業學位研究生2000人,博士研究生700餘人,各類留學生300餘人。 學校積極推進學務指導制度,不斷完善學分制,充分發揮教師育人的主體作用。在不斷加強教學基本設施、改善辦學條件的同時,進一步強化教學管理,深化教學改革,加大與國外高校聯合培養的力度,創新推薦免試攻讀碩士、博士學位研究生的機制,建立了創新人才和特殊人才的培養制度。全面實施了本科教育教學質量工程,在專業結構調整與專業評估,課程、教材建設與資源共享,實踐教學與人才培養模式改革創新,教學團隊與高水平教師隊伍建設等方面取得了可喜的成績。目前,學校已建成一批國家級和省級精品課程,有數十部教材入選“十一五”國家級教材規劃選題,已建成電子電工、計算機、大學化學、大學物理、地質工程等多個省級實驗教學示範中心,周口店和秦皇島實習站被批准為“國家基礎學科人才培養能力(野外實踐)基地”。2004年學校以優異的成績通過了教育部本科教學工作水平評估和湖北省研究生培養條件評估。

為激勵學生學習,幫助貧困生順利完成學業,學校設立了豐富的獎助學金,制訂了完善的獎助制度。學校通過國家助學貸款政策每年為學生貸款達到2600萬元,國家、學校、社會每年為學校學生提供的獎勵資助金額近3200萬元。學校除設立近半數學生享有的普通獎學金外,還設立了地質之光獎學金和周大生珠寶獎學金等在內的近50項各類獎學金。

遵照國務院總理溫家寶同志提出的“基礎要厚實、專業要精深、知識要廣博”的人才培養要求,學校全面實施人才培養質量工程,啟動了“李四光計畫”、“池際尚計畫”,國家大學生創新性實驗計畫也獲批准。學校學生在全國英語、數學建模、電子設計、機器人足球世界盃、“挑戰杯”等重大賽事中屢獲佳績。其中,2007年的第十屆“挑戰杯”大賽上,學校獲得一項特等獎,並以優異成績捧得“優勝杯”。近年來,學校生源質量逐年提高,畢業生一次就業率保持較高水平。

學校始終把艱苦奮鬥作為學生思想教育活動的主題,大力弘揚“地大人”艱苦奮鬥的優良傳統,樹立愛校、建校、興校的思想,為社會主義現代化建設事業培養合格建設者和可靠接班人。學校重視通過實踐環節培養學生艱苦奮鬥的精神,通過建立教學生產實習基地,使學生廣泛參與生產實踐,廣泛接觸民眾,在實踐中感悟創業的苦與樂,在奮鬥中升華人生境界。學校把弘揚優良體育傳統與艱苦奮鬥教育相結合,全面鍛造學生強健體魄和健全人格,逐步形成了特色鮮明的學校體育文化。學校體育健兒在國際重大體育比賽中,取得100餘塊金牌、200餘塊銀、銅牌的好成績,連續5屆蟬聯全國大學生運動會“校長杯”。2006年10月,學校成功舉辦了第九屆世界大學生羽毛球錦標賽。

放眼世界,交流合作達四海

學校主動適應教育國際化趨勢,積極開展對外學術、科技和文化交流,有效促進了學科建設和人才培養,擴大了學校的國際影響。先後與美國、法國、澳大利亞、俄羅斯等國家的150多所大學簽訂了友好合作協定或結為友好學校。近年來,學校公派出國訪問、留學,攻讀碩士、博士學位的師生每年超過200人次,邀請來校訪問講學的國外專家、友人每年超過300人次。

隨著學校2個項目被列入“高等學校學科創新引智計畫”(即“111工程”),中匈首個聯合環境科學與健康實驗室落戶學校,由學校作為支撐大學的美國布萊恩特大學孔子學院的正式掛牌,以及“中美聯合非開挖工程研究中心”的建成運轉,學校的國際化合作辦學更加廣泛和深入。

中國地質大學漢口分校

中國地質大學漢口分校桃李芬芳,展望未來更輝煌

五十多年來,地大人才輩出,桃李遍天下。從學校走出的十萬餘名畢業生,在祖國現代化建設的各條戰線上,艱苦創業,勵精圖治,展示著地大人卓越的風采。其中,有25名畢業生當選為中國科學院、中國工程院院士,有溫家寶等一批黨和國家的高級管理人才,有歐陽自遠等在不同的科技領域指點江山的“首席科學家”,有現任國際地科聯主席張宏仁等地學傑出人才,有王勇峰、李致新等征服了七大洲最高峰的世界級登山健將,有高崚等多次獲得奧運金牌、為國家爭得榮譽的體育健兒,有國梁等“五一”勞動獎章的獲得者,有李久林等國家體育場“鳥巢”工程的總設計師……地大校友在譜寫一曲曲人生華章的同時,也以自身的努力、為母校贏得了榮譽,為母校的發展提供了巨大的支持。 成就是昨天的句號,開拓是永恆的主題。展望未來,在新的征程上,“艱苦樸素,求真務實”的地大精神,將永遠是地大人取之不盡、用之不竭的動力源泉,“建設地球科學領域世界一流大學”的宏偉目標永遠激勵著一代又一代的地大人與時俱進,開拓創新。地大人堅信,黨的十七大為我國高等教育事業指明了前進的方向,<國務院關於加強地質工作的決定>的頒布實施為地大的建設和發展勾畫了絢爛而又廣闊的前景。學校將為解決制約經濟社會可持續發展的資源環境問題,謀求人類與地球的和諧、協調發展做出更加卓越的貢獻!中國地質大學的明天一定會更加輝煌!

專業分類

學校設有六個院系(部):工商管理學院、電子信息科學學院、國土資源與建築工程系、外語系、基礎課部、網路教學部。開設本專科專業37個。學校還設有實驗中心、電化教學中心和網路中心,配備了齊全的教學設備和實驗儀器,擁有連入internet的先進的計算機校園網路。

學校是國土資源部職工教育研究會、繼續工程教育協會、職業技術教育研究會的掛靠單位;湖北省勞動就業管理局職工再就業培訓基地和湖北省旅遊局指定“全國導遊資格考試”、“全省旅遊涉外星級賓館總經理及部門經理崗位培訓考試”基地;武漢市技術監督局指定黃金珠寶產品質量監督檢驗站和建設部建築業項目管理、監理定點培訓單位。

學校積極開展國內國際交流與合作,與知名專家學者、企事業單位有著廣泛學術交流與技術合作,常年聘請外籍教師任教,邀請外國專家學者來校訪問、講學;學校還選派教師和教學管理人員赴國外考察訪問、留學進修。

學校始終堅持教育面向現代化、面向世界、面向未來,實行多形式、多層次、多規格的辦學格局,服務於社會,服務於經濟建設,共培養各類專業技術人才2萬多人。在長期的辦學實踐中不斷探索和創新,學校形成了“嚴謹求實,開拓進取”的優良校風與學風。在1992年湖北省教委組織的對全省40多所成人高校的檢查評估中被評為“辦學條件好、辦學思想端正、管理嚴格規範、教學質量和辦學效益高、辦學成績突出”的11所優良學校之一。在1997年的綜合檢查評估中,學校名列全省成人高校第一名。

新世紀,學校在黨委的正確領導下,將主動適應辦學定位的轉變,積極推進各項改革,不斷提高人才培養質量、辦學實力和辦學效益,為中國地質大學的整體發展和"科教興國"戰略作出更大貢獻。

國際交流

中國地質大學漢口分校

中國地質大學漢口分校中國地質大學廣泛地開展國際學術交流活動,現與美、英、日、德、俄等20多個國家建立了長期穩定的合作關係,同世界上150所高校和學術團體建立了學術、資料交流關係。 “九五”期間,先後邀請600多名外國專家學者來校進行科研、講學和訪問,聘請近30位外籍專家任教;先後派出300多人次到國外進行合作研究、學習、進修、訪問、交流;承辦各類國際學術會議17次,發表和交流論文近300篇。

每年成功主辦大型國際會議2—3次。招收、培養日本、俄羅斯、朝鮮、埃及、伊朗等十幾個國家的留學生120多人。邀請了近千名外國專家、訪問學者來學校任教、講學、作學術報告,國際知名學者陳香梅、前地球科學聯合會主席W.S.Fyfs教授、俄羅斯科學院院士庫德利亞索夫等25人被聘為學校的名譽教授和客座教授。2001年,國家外國專家局授予學校外籍教師洛傑·梅森博士“友誼獎”。

在與世界上成立最早的寶石學機構英國寶石協會聯合辦學的基礎上,創建了中國大陸高校第一家珠寶學院。珠寶學院頒發的GIC寶石學證書已得到國際珠寶行業認可。第29屆國際寶石學會議將於2003年由中國地質大學和香港珠寶學院在武漢聯辦。