中國古代石結構

正文

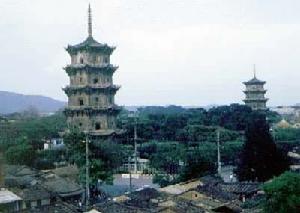

石材是被人類最早認識和利用的天然材料之一。在中國山西、廣東、湖北等省及廣西柳江與北京周口店均發現有舊石器時代中晚期人類居住的天然岩洞。殷商時期的建築遺址中,已發現有石質柱礎的套用,足見石材套用於中國建築中已有悠久歷史。秦漢以後石結構得到很大發展,現存實物有石墓室、石祠、石闕、石窟寺、石塔、石橋以及石經幢、石墓表、石牌坊等。石結構大體上可分為板式、樑柱式、隧洞式、拱券式、筒體式等。

板式石結構 較具有代表性的石板結構,是分布在今遼東半島和山東半島一帶的巨石建築。這種建築全部由巨大的石板塊組成,據考證這種結構可能是墳墓的一種,外形很象一個巨大的石桌,所以也稱石桌墳。平面呈矩形,下部由三塊豎放的石板作為支承屋蓋的構件,上部覆蓋一塊大石板,四周外伸作屋檐狀懸挑。遼東海城一座巨石建築,高約3米,寬約2.4米,長約2.8米,頂部覆蓋的石板長6米餘、寬5米餘,厚近0.5米,重約40噸,造型粗獷雄壯,結構堅實穩定。

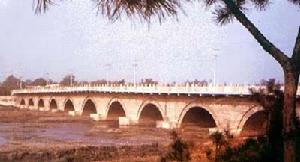

樑柱式石結構 這種結構主要見於漢朝晚期的一些石墓和宋朝初期的石橋、石祠及石牌坊中。樑柱式石墓多發現在山東、江蘇、遼寧等地,其中山東沂南漢畫像石墓可作為代表。這座墓約建於東漢末期,全部用加工規整的石材砌成,總面積約50餘米2,分前、後、中室及左、右側室,內外牆體均用豎放的石板構成,墓正中立石柱一排,柱頂上置石斗栱,上部架設石樑,樑上再覆以石板。牆面、藻井及入口處都有十分精細的雕飾。福建沿海地區的石樑橋,由橋墩和石樑組成,漳州市虎渡橋用一根石樑長23.7米,寬厚約1.7~1.9米,重約200噸。泉州萬安橋亦很著名,橋建於宋嘉祐四年(1059年),全長834米,共47跨(孔),橋墩由規整條石砌築而成。墩上密排石樑,石樑最長達11米,截面一般寬厚各約0.6~0.9米。

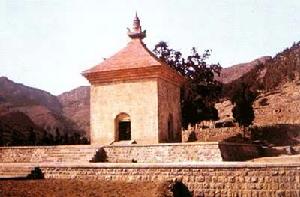

隧洞式石結構 中國古代開鑿的石隧洞主要用作崖墓和石窟寺。自東漢至南北朝時期,四川一帶盛行崖墓葬。樂山地區的白崖漢墓,在長約1公里的山崖上,開鑿有大小不等的56座墓窟,其中較大者深達數十米,由亭堂,壁龕,前室、後室以及棺室、灶室等組成,鑿有柱、闕、藻井等,並雕刻有精細的花紋。石窟寺是在佛教傳入中國以後,盛行於南北朝時期的隧洞式宗教建築;隋唐五代時期也不斷開鑿,到宋朝才逐漸減少。石窟在中國分布極廣,其中最著名的有山西雲崗,甘肅敦煌、麥積山、炳靈寺,河南龍門及四川大足等石窟。石窟寺與崖墓都是依山開鑿的隧洞,除用途不同外,結構上的不同在於崖墓一般開鑿得深遠狹長,而石窟寺一般開鑿得比較淺近寬敞。

拱券式石結構 最常見的是石拱橋,其次是陵墓。河北趙縣趙州橋(見彩圖),是中國現存最早的石拱橋,主拱的兩端之上各建兩個小拱,可以減少洪水期水流的阻力,也可減輕結構自重,也使橋面平緩,便於通行。為了加強橋的整體性,除在並列的28條縱拱肋間嵌裝銀錠形鐵榫外,並於拱券上加伏一層石板,橫向埋入五根鑄鐵拉條,拱頂處橋寬略窄於拱腳,使並列的縱拱肋均向內稍傾,以防止外閃。這些構造措施都證明遠在1300多年前,中國的造橋技術在結構方面和藝術方面,都已取得了巨大的成就。石拱橋由於比較理想地發揮了石材性能,在相同跨度的結構中較樑柱式石結構能承受較大的荷載,用料也較小較少。除單孔者外,也常有多孔石拱橋,如北京市的盧溝橋(見彩圖)、江蘇省的寶帶橋,全長317米,由53個連續石拱券組成。陵墓中採用拱券式石結構,已發現較早的實物是四川成都前蜀(713年)建造的永陵,總長23.50米,分前、中、後三個墓室,墓室結構由兩側壁柱間建起的石拱券構成,中室石拱券淨跨近6米,室中設棺床,並飾以精美生動的雕刻。明清兩代帝王陵寢中的地下墓室,也採用拱券式石結構建築,如北京市已發掘的明神宗(萬曆)墓──定陵,有地下宮殿(見彩圖)之稱;整座石墓規模宏偉,構建精良,在已發掘的拱券式石墓中具有一定的代表性(見定陵地下宮殿)。

中國古代石結構

中國古代石結構 中國古代石結構

中國古代石結構 中國古代石結構

中國古代石結構 中國古代石結構

中國古代石結構 中國古代石結構

中國古代石結構 中國古代石結構

中國古代石結構