基本形式

傳統服裝有兩種基本形制,即 上衣下裳制和衣裳連屬制。上衣下裳制,相傳起於傳說中的黃帝時代,《易·繫辭下》載:“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤。”這一傳說可以在 甘肅出土的彩陶文化的陶繪中,得到印證。這可以說是中國最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制,據《釋名·釋衣服》載:“凡服上曰衣。衣,依也,人所依以避寒暑也。下曰裳。裳,障也,所以自障蔽也。”上衣的形狀多為交領右衽,下裳類似圍裙的形狀,腰系帶,下系芾。這種服制對後世影響很大。

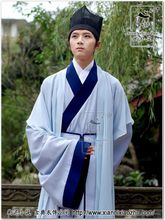

衣裳連屬制,古稱深衣,始創於周代。《禮記·深衣》注稱:“名曰深衣者,謂連衣裳而純之以采也。”深衣同當代的連衣裙結構類似,上衣下裳在腰處縫合為一體,領、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。深衣這一形制,影響於後世服飾,漢代命婦以它為 禮服,古代的袍衫也都採用這種衣裳連屬的形式,甚至現今的連衣裙也是深衣制的沿革。

歷代演變

夏、商、周時期的華夏服飾

原始時代的服裝形式,雖有個別考古資料的發現,但由於材料太少,還不能對該時期的服飾作詳細的說明。夏商周時期,中原華夏族的服飾是上衣下裳,束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像,頭戴扁帽,身穿右衽交領衣,下著裙,腰束大帶,紮裹腿,穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。周初制禮作樂,對貴族和平民階層的冠服制度作了詳細規定,統治者以嚴格的等級服裝來顯示自己的尊貴和威嚴。深衣和冕服始於周代,這兩種服制,對後世都產生了深遠的影響。

春秋時期胡服的出現

春秋戰國時期在服裝方面最重要的變化,是深衣的廣泛流行和胡服的出現。春秋戰國時期的戰爭促進了漢族寬衣博帶、長裙長袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊的戰鬥力,衝破阻力,下令全國穿遊牧民族的短衣長褲,學習騎射,終於使趙國強盛起來。這是中國歷史上第一次服裝改革,胡服從此盛行。伴隨胡服也傳來了帶鉤,它是用於結束革帶的,由於它比革帶的扎結方式更加便捷,因而很快就流行起來。

相關知識:“胡”是個模糊用語,在不同的歷史時期,有時專指匈奴,有時泛指從東北到西北諸遊牧民族,有時甚至還要更寬泛一些。因此,胡服是指中國北方遊牧民族的服裝,他們為了遊牧騎馬的需要,多穿窄袖短衣、長褲和靴子。沈括說:“中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。”一個“全”字,或者把話說得有點過分,但胡服對漢族服飾的發展確實影響極其巨大。

傳統冠服制在漢代的確立

中國傳統服飾

中國傳統服飾漢代深衣仍很流行,漢代是傳統冠服制的確立時期。漢代的褲是開襠的,褲,古稱絝。《說文》:“絝,脛衣也。”《釋名·釋衣服》:“絝,跨也,兩股各跨別也。”由此可見,當時的絝是開襠的,外罩以裳或深衣。後雖然出現滿襠褲,但開襠褲仍長期存在。

魏晉南北朝時期胡服的流行

中國傳統服飾

中國傳統服飾魏晉南北朝時期,是中國古代服裝史上又一個大轉變的時期。由於大量少數民族進入中原地區,胡服成為社會上司空見慣的裝束,一般平民百姓的服裝,受胡服的影響最為強烈。他們將胡服中窄袖緊身、圓領、開衩等因素吸收到原有的服飾中來。漢族貴族也在胡服的基礎上加以變化,方法是將其長度加長,加大袖口和褲口,改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統的漢族禮服形式。

隋唐時期服裝的轉變時期

隋唐時期,由於政治和經濟的穩定和繁榮,使其能上承歷史服飾之源頭,下啟後世服飾制度之經道,所以,這一時期成為中國古代服飾制度發展的重要歷史時期。男子的常服為幞頭、袍衫、穿長靿靴。但此時的袍衫與前朝略有不同,式樣為圓領、右衽、窄袖、領袖裾無緣邊。此外,還有襴袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響,並且與漢族的生活習慣和禮儀特點相結合,形成了這時期袍衫的風格。

宋代的服裝趨於保守

宋代的服飾,大體沿襲唐制,但在服裝式樣和名稱上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習慣極為普遍,但都不能作為禮服穿用。總的來說,宋代的服飾比較拘謹保守,色彩也不及以前鮮艷,給人以質樸、潔淨、淡雅之感,這與當時的社會狀況,尤其是程朱理學的影響,有密切關係。

遼、金、元時期

遼、金、元時期的服飾既沿襲漢人的禮服制度,又具有本民族的特色

遼、金、元時期的服飾有一個共同的特點,既沿襲漢唐和宋代的禮服制度,又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領、袖的缺胯袍,著長統靴或尖頭靴,下穿褲,腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領、交領袍,也有本民族的質孫服,其形制與深衣類似,衣袖窄瘦,下裳較短,衣長至膝下,在腰間有無數褶襉,形如現今的百褶裙,在腰部還加有橫襴。領型有右衽交領、方領和盤領。下穿小口褲,腳穿絡縫靴。服色以白、藍、赭為主。此外,元代服飾在質料上發生了較大變化,由於棉花的廣泛種植,棉布成為服飾材料的主要品種。

明清

明代的服裝繼承前代,清代服裝對近代影響較大?

明代的服飾,大體上沿襲唐制,但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。清代的服飾對近現代服裝形式影響較大,清代與以往任何朝代不同,是以少數民族服飾完全取代漢族服飾為主的朝代,漢族服飾逐漸淡出歷史舞台。清代男子服飾可分為兩種:滿族民族服裝;外來西洋服裝。清代袍的式樣,是在滿族傳統基礎上加以變化,並吸取漢族服裝特點。一般袖子比較窄瘦,禮服是箭袖,又稱馬蹄袖。袍身用鈕扣繫結。右衽大襟,圓領口。皇室的袍有前後左右四開氣,而士庶男子只能在左右開氣。馬掛是清朝特有的滿式服裝。它式樣多為圓領,有對襟、大襟、琵琶襟等式樣,有長袖、短袖、大袖、窄袖之分,但均為平袖口。直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命後,中國的服裝才起了重大變化,進入了近現代服裝發展階段。

分類介紹

漢族男子服飾

冠服之中,以帝王袞冕最為華麗。先秦袞冕之制,分上衣與下裳。衣多黑色(玄衣),以象天;裳多黃色(黃裳),以象地。也有淺絳色的。玄衣廣袖,上面用朱(赤紅)、白、蒼(青)、黃、玄(黑)五彩絲繪(繡或織)出日、月、星辰、山、龍、花蟲等圖畫。裳畫也用五彩絲繡出宗彝(禮器)、藻(水草)、火等圖案。這些圖畫和圖案的花樣合稱為12章紋。裳前有皮製的芾,朱色。上面繪龍、火、山三章,繫於腰間革帶,蔽之於裳面膝前。裳旁佩玉。裳後系組綬(寬絲帶做成的花樣垂飾)。腰間還用大帶系束。

發束於頭頂,著冠(帽子),冠卷有紐,紐中貫以玉笄,扣緊冠與發。冠上加冕(一塊寬0.8尺、長1.6、前圓後方的平板,又稱冕延,板為木質,以玄布面上,赭布面里),冕延前後均勻地垂有12旒(用彩絲作繩,貫串五彩玉珠,稱為旒),每旒12玉,前後共24旒,共用玉珠228顆,稱為玉藻。冠冕旁懸玉,名“充耳”。足著赤舄(厚底鞋,以木復於履底做成,舄前頭上,寬翹,寬而且高,足可以把垂地長裙的前裾緣挑起,以便向前邁步)。

後世袞冕都遵照先秦制度,略有變化。其他諸侯、公、卿、大夫之冕服,其冕旒數嚴格按等級規定依次減為9旒、7 旒、5旒、3旒有差,每旒用玉數也依次減為9玉、7玉、5玉、3玉不等,衣裳上的章紋也嚴格按等級遞減,有9章、7章、5章、3章之別。冕服種類名稱,有袞冕、山冕等數十種。

衣與裳相連的深衣袍服用途最廣:可以作文武官員的次等朝服,也可以作諸侯士大夫燕居的晚禮服,還可以作帝王不視朝時的便服。深衣又是庶人參加祭禮時的惟一可穿的禮服,在婚、喪、賓禮中也可以穿,而且不分男女都可以穿。

平民日常著襦褲,襦是短衣。以短衣長褲為常服,不在外面系裙。貧者著褶,即粗布長襖,顏色多為青、黑兩色。喪服白色。

中國傳統服飾

中國傳統服飾男子頭為束髮冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、籠冠、小冠、幞頭、幘、帽等。其細別的各種冠帽之名,如委貌冠、通天冠、遠遊冠、進賢冠、大帽、圓帽、鵝帽、唐巾、席帽等,可達數十種。也有戴各式頭巾如四方頭巾、萬字巾、雲巾、軟巾、幅巾、葛巾、華陽巾等,還有的地區農民戴笠帽。

漢族女子服飾

中國傳統服飾

中國傳統服飾婦女服裝,王后及貴婦的禮服多為深衣型,如《禮記》上列舉先秦的揄狄、闕翟、鞠衣、展衣、素紗都屬深衣類。揄狄、闕翟為祭禮服,上繪(繡或織)五色翟(錦雞)形圖畫。鞠衣色黃,為告桑(祈禱先王保佑採桑養蠶順利的儀式)之服;展衣白色,為賓禮服;素紗是穿在裡面的襯服。長沙馬王堆出土的帛畫中貴婦衣屬深衣型,長沙仰天湖楚墓出土楚木俑婦人也服深衣。

漢以後王后及貴婦禮服皆承襲先秦制度。但又發展出半臂(半截袖子的長衫)、披帛(肩背間披一幅長畫帛)、霞帔(兩條從雙肩披下的寬幅有鳥禽繡文彩帛,寬約3寸余,前垂3尺余,左右合處下端有一玉墜,後垂2尺余,末端插入兜子內)、褙子(四開衩的長衫)、披風、圍腰、抱腰(長圍腰)、垂袖等服飾或服裝附屬檔案。一般的婦女日常服裝則多為上衣下裳分開的裙服,也有外穿上衣下褲不系裙的。這些衣服都是漢民族傳統服裝的一種。

古代婦女頭髮都挽成髻,髻形有雙髻、垂髻、偏髻、平髻、螺髻、高髻、飛天髻等類。具體名稱則有數十種,如叢梳百葉髻、雙環望仙髻、朝天髻、翻荷髻、寶髻、花髻等。髮髻上的飾物則有梳、篦、釵、步搖、翠翹、珠翠、金銀寶鈿、搔頭、珠箍、珠冠、鳳冠,以及金銀珠玉精製的鸞鳳、要翟、珠滴、珠牌等。鬢髮兩側飾鬢,也有戴帷帽、蓋頭的。

漢族傳統鞋履

男女足下均著履,其式樣有履頭上翹成笏頭(長方牌形)、鳳頭的,也有一般的翹尖鞋,還有平頭及圓頭的。履又可細分為舄、屨、鞋。靴是從少數民族地區引進的式樣。南方有木屐,取其簡便涼爽,不分等級男女,閒居時都可穿用。雨天穿釘鞋,用牛皮縫製,鞋底有鐵齒。南方漁民在船上多赤足。稻作區的農民有水田耕作,亦赤足,上坎則穿草鞋。

清代服飾

清代襖裙

清代襖裙滿州八旗統治者實行了長達三百七十年的“剃髮易服”,禁止中國傳統服裝和強迫中國人改穿滿族服裝,從此漢服在滿清時期消失了。

清時代和清末近代,漢族男子改穿滿族的長衫、馬褂,漢族婦女依舊保持明代上衣下裳式的襖裙,清代婦女服飾的樣式及品種很多,如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡等等。

旗裝由滿洲旗人設計製作,並作為所有旗人(男女老幼)統一的一種袍式服裝,所以叫旗裝,滿語稱“衣介”。“旗裝”又叫“旗服”,分為單、夾、皮、棉四種。女子穿長及腳面的旗裝,或外罩坎肩。腳著長筒白絲襪,穿花盆底繡花鞋,褲腿扎青、紅、粉紅等各色腿帶。服裝喜用各種色彩和圖案的絲綢、花緞、羅紗或棉麻衣料製成。有的將旗裝面上繡成一組圖案,更多在衣襟、袖口、領口、下擺處鑲上多層精細的花邊。盤頭翅,梳兩把頭或旗髻。喜戴耳環、手鐲、戒指、頭簪、大絨花和鬢花等各種裝飾品。這種“衣皆連裳”(古代上為衣,下為裳)與漢族服飾的上衣下裳的兩截衣裳有明顯區別。

傳統的男式旗人之袍一般稱長袍、大褂、長衫。故而,旗裝是中國滿族的傳統服飾,而非漢族乃至所有民族。

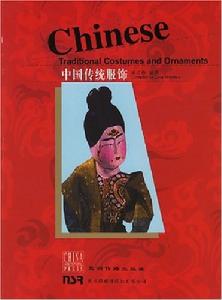

同名圖書

圖書信息

中文名: 中國傳統服飾

中國傳統服飾

中國傳統服飾: Chinese Traditional Costumes and Ornaments

作者: 臧迎春

譯者: 李竹潤

顧映晨

王德華

圖書分類: 人文社科

出版社: 五洲傳播出版社

書號: 9787508502793

發行時間: 2003年10月

地區: 大陸

語言: 簡體中文

內容簡介

中國是一個 文明古國,歷經幾千年的滄桑變化,形成了博大精深、源遠流長的文化體系。在這箇中華文明的體系中,傳統服飾文化是一個極其重要的組成部分。它直接或間接地反映 中國社會的政治變革、經濟發展和風俗變遷,它標示出中國社會在不同歷史階段的文化狀態和精神面貌。

這5000年的中國傳統服飾文化是一條長河,它時而波瀾壯闊、雄奇瑰麗;時而細流涓涓,婉轉含蓄;時而潮流激盪,泥沙俱下;時而風平浪靜,清朗明晰……這 5000年的服飾文化有許多鮮為人知的瑰寶,其中既包括先秦精美的玉佩, 秦漢儒雅的袍服,魏晉飄逸的衫子;也是盛唐華美的妝靨,宋代樸素的背子,明代端莊的補服……它們既屬於中國,也屬於世界。遺撼的是,在寵雜的物質與信息泛濫的環境中,人類的千年文化之河在當代人心中卻漸去漸遠,我們願望從中擷取幾朵美麗的浪花,展現在世人面前,讓它們那優雅的文明光輝照耀我們今天的生活。

中國傳統服飾

中國傳統服飾目錄一覽

前言

先秦的服飾(約公元前21世紀-公元前221年)

秦漢的服飾(公元前206年-公元220年)

魏晉南北朝的服飾(581-960年)

宋代的服飾(960-1279年)

遼及元代的服飾(907-1368年)

明代的服飾(1368-1644 年)

清代的服飾(1644-1911年)

民國的服飾(1912-1949年)