婚姻六禮

中國的婚禮可分為三個階段:

婚前禮,即“訂婚”

正婚禮,即“結婚”或“成婚”的禮儀,就是夫妻結合的意思

婚後禮,是“成妻”、“成婦”或“成婿”之禮,這表示了男女結婚後的扮演的角色

在中國傳統的結婚習俗里,婚前禮和正婚禮是主要程式,這些程式都是源自周公的六禮。

據禮記昏義記載:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼後世也,故男子重之,是以昏禮納采、問名、納吉、納徵、請期,皆主人筳幾於門外,入揖讓而升,聽命於廟,而拜迎於門外,入揖讓而升,聽命於廟,所以敬慎重正昏禮也。……故曰昏禮者,禮之本也。”

而所謂的六禮,據儀禮的記載,分別是納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎。據說六禮是創於周朝的,有學者認為周文王時代已有六禮,不過亦有人不從六禮。

漢平帝元始三年,劉歆等雜定婚禮,四輔公卿大夫傳千朗史家屬可行親迎,次年立皇后亦納采、卜吉。 魏晉南北朝時,皇太子娶太子妃的婚禮都沒有請迎,自東漢到東晉時很多時都不依六禮成婚。

唐代以後,皇太子開始請迎,而親王的婚禮都會依隨六禮。後來暨“問名”於“納采”和“請期”於“納成”;是故雖然概念上還是依六禮而行,實際上只有“納采”、“納吉”、“納徵”和“親迎”四禮。而朱子家禮更將“納吉”和“納徵”合為一禮,所以只有三禮。

元朝時,婚禮會加多議婚一禮。

明朝洪武元年時,方以朱子家禮為標準制定婚禮。

清朝時,據通禮記載,漢官自七品以上共有九禮,但都拼入了成婦成婿之禮,而古代的六禮亦只餘下“議婚”、“納采”、“納幣”、“請期”與“請迎”五禮。其他士、庶人結婚都比較簡單,而民間的婚禮一般都會依朱子家法進行。

三書六禮

三書

三書即聘書、禮書和迎親書:

聘書

聘書是訂婚用的書,於“納吉”(過文定)時男家交給女家。

禮書

禮書是“納徵”(過大禮)時使用的書,禮書內會詳細列明禮物種類及數量。

迎親書

顧名思義,迎親書即迎娶新娘時的書,即在“親迎”時使用。

六禮

納采

又稱“採擇”,相當於後世所稱之“提親”、“說媒”。表示男方曾審慎考慮之後所做的決定。

《文公家禮》說:“納其採擇之禮,及今世所謂言定也。”而古代較為樸實簡單,據《儀禮·士昏禮》記載,士大夫階層所執的見面禮,即稱“贄”或“摯”,僅“用雁”。其原應執雉而已,但雉不易活捉,多為死雉,婚時不宜,且婚禮為人生大事,故特許新人得越其身分等級穿戴與使用衣著行頭。

唐杜佑<通典>里就記載了三十種納采的禮品:

禮品象徵

元纁、羊 元,象天,纁法地,羊和祥也,群而不黨

雁 雁則隨陽

清酒 清酒降福

白酒 白酒歡之由

粳米 粳米養食

稷米 稷米粢盛

蒲 蒲眾多,性柔

葦 葦柔之久

卷柏 卷柏屈卷附生

嘉禾 嘉禾須祿

縷縫衣 長命縷縫衣,延壽膠能合異類

漆 漆內外光好

五色絲 五色絲章采屈伸不窮

合歡玲 合歡玲音聲和諧

九子墨 九子墨長生子孫

金錢 金錢和明不止

祿得、香草 祿得香草為吉祥

鳳凰 鳳凰雌雄伉合

舍利獸 舍利獸廉而謙

鴛鴦 鴛鴦飛止須四鳴相和

受福獸 受福獸體恭而心慈

魚 魚處淵無射

鹿 鹿者祿也

烏 鳥知反哺,孝於夫母

九子婦 九子婦有四得

陽燧 陽燧成名安身

又丹 又丹為王色之榮,青為色首,東方始

問名

問名是指男家詢問女家關於女家女兒的姓名、時辰八字,如女家接納男家的提親,就會把女兒的姓名和時辰八字等交給男家,放在神前或祖先前以占卜吉凶,如卜吉兆的話,就會決定娶女家的女兒。

納吉

納吉,即過文定,有一點像西方人的定婚,這時其實婚事已初步議定。

納徵

納徵,即過大禮;“納”是的意思是聘財,而“征”就是“成”的意思,亦即是說男家需要納聘禮後才可成婚的意思。過大禮時,男家會請兩位或四位女性親戚(須是全福之人)約同媒人,帶備聘金、禮金及聘禮到女方家中;完成納徵的儀式後,婚約便正式定立。

請期

請期即是“擇吉日”成婚的意思。男家會擇定一個成婚的良辰吉日,再準備婚期吉日書和禮品給女家,女家受禮及同意後,便可確定婚期。

親迎

親迎亦稱迎親,就是在結婚之日,新郎會與媒人和親友一起前往女家迎娶新娘。新郎前往女家之前會先到女家的祖廟行拜見之禮,然後以花轎接新娘回到男家。新人會在男家舉行拜天、地、祖先的儀式,然後送入洞房。

禮儀習俗

1、三書:按照中國傳統的禮法,指的是禮聘過程中來往的文書,分別是“聘書”——訂親之書,在訂婚時交換;“禮書”——禮物清單,當中詳列禮物種類及數量,過大禮時交換;“迎書”——迎娶新娘之書,結婚當日接新娘過門時用。

2、六禮:是指由求親、說媒到迎娶、完婚的手續。分別為“納采”——俗稱說媒,即男方家請媒人去女方家提親,女方家答應議婚後,男方家備禮前去求婚;“問名”——俗稱合八字,托媒人請問女方出生年月日和姓名,準備合婚的儀式;“納吉”——即男方家卜得吉兆後,備禮通知女方家,婚事初步議定;“納徵”——又稱過大禮,男方選定吉日到女方家舉行訂婚大禮;“請期”——擇吉日完婚,舊時選擇吉日一般多為雙月雙日,不喜選三、六、十一月,三有散音;不選六是因為不想新人只有半世姻緣;十一月則隱含不盡之意。“親迎”——婚禮當天,男方帶迎書親自到女方家迎娶新娘。

3、安床:在婚禮前數天,選一良辰吉日,在新床上將被褥,床單鋪好,再鋪上龍鳳被,被上撒各式喜果,如花生、紅棗、桂圓、蓮子等,意喻新人早生貴子。抬床的人、鋪床的人以及撒喜果的人都是精挑細選出來的“好命人”——父母健在、兄弟姐妹齊全、婚姻和睦、兒女成雙,自然是希望這樣的人能給新人帶來好運。

4、鬧洞房:舊時規定,新郎的同輩兄弟可以鬧新房,老人們認為“新人不鬧不發,越鬧越發”,並能為新人驅邪避凶,婚後如意吉祥。

5、嫁妝:女方家裡的陪送,是女方家庭地位和財富的象徵。嫁妝最遲在婚禮前一天送至夫家。嫁妝除了衣服飾品之外,主要是一些象徵好兆頭的東西,如:剪刀,寓意胡蝶雙飛;痰盂,又稱子孫桶;花瓶,寓意花開富貴;鞋,寓意白頭偕老;尺,寓意良田萬頃等等。當然各地的風俗和講究都不一樣。

6、上頭:男女雙方都要進行的婚前儀式。也是擇定良辰吉日,男女在各自的家中由梳頭婆梳頭,一面梳,一面要大聲說:一梳梳到尾,二梳梳到白髮齊眉,三梳梳到兒孫滿地,四梳梳到四條銀筍盡標齊。“上頭”是一個非常講究的儀式。梳頭要用新梳子,助“上頭”的人必須是“全福之人”,即這人是六親皆全,兒女滿堂之人。

7、撐紅傘:迎親的當天,由新娘的姊妹或伴娘攙扶中娘家門,站在露天的地方,姊妹或伴娘在新娘頭頂撐開一把紅傘,意為“開枝散葉”,並向天空及傘頂撒米。

8、換庚譜:男方和女方的家庭互相交換家譜,作為定親的憑據。媒人提親後,如男女的時晨八字沒有相衝,雙方就會換庚譜。

9、過文定,過大禮:男家會選擇一個吉日,帶著一些禮品到女家,禮品一般都是三牲,酒禮等,並正式奉上聘書。“過文定”舉行後,就會舉行“過大禮”的儀式,這是訂婚的最隆重,也是最重要的儀式;因為這儀式過後就等如正式定立了婚約。跟“過文定”一樣,男家會選擇一個吉日,帶同聘金和各種禮品到女家;而女家亦會準備回禮禮品。禮品皆是均雙數以取其“好事成雙”之意。

10、哭嫁:據《禮記》記載“孔子曰:嫁女之家,三夜不息燭,思相離也。”在古時,因為交通沒有現代的方便,女兒出嫁後,就很難有機會可以見到家人。而事實上,出嫁後的女子也不是可以像今天一樣,隨時可以返回娘家探望家人的,回娘家需要得到夫家的批准。 此外也有以下的說法:說哭嫁是源自古時婦女不能擁有自由的婚姻,所以她們會用哭嫁的歌聲,來控訴古時不公平的婚姻制度。

11、蓋頭:新娘子通常會以一邊長三尺的正方形紅圍巾蒙在頭上,這紅色的圍巾稱為叫“蓋巾”,俗稱紅蓋頭。通常是男掀女的紅蓋頭(比如說任泉和李冰冰)。對於蓋頭這種婚俗,一般有兩種說法:其中一種說法是說蓋頭是為了遮羞;而另一種說法是說源自於古代的掠奪婚,表示新娘子蒙上蓋頭後就永遠找不到回去的路了。

12、迎親:古代婚配時,男方必須去迎親。“親迎”是六禮中最隆重的禮節。沒有迎親的新郎,就沒有出嫁的新娘。古代親迎,有徒步的,也有用車的,比較普遍的是用八人大轎去迎親。 抬轎的人必須身體強壯,遇上別人家的花轎,絕對不可以與他們碰頭,必須繞著走。迎親回來時,還要找一條路回去,以取不會走回頭路之意。如果途中經過廟,祠,墳,井、河等處,必須由男方娶親的人手張紅氈子將花轎遮著,作為“避邪”的意思。 如果在途中遇見出殯的隊伍,迎親的人會說“今天吉祥,遇上寶財!”因為棺材的諧音為“觀財”,亦即看到財寶的意思,這樣說主要是為了圖個吉利。

13、拜堂:又稱為“拜天地”,是婚禮中一個很重要的儀式。“拜堂”並不屬於古“三書六禮”,這一婚俗於宋代以後非常流行,經過“拜堂”後,女方就正式成為男家的一員。“拜堂”時,主持婚禮的司儀會大聲的說﹕“一拜天地,二拜高堂,夫妻交拜,齊入洞房。”其實,拜天地代表著對天地神明的敬奉;而拜高堂就是對孝道的體現;至於夫妻拜就代表夫妻相敬如賓。

14、出門:出門是指新娘離開娘家的意思。當到達吉時的時候,女須由大妗姐背著上花轎;據說新娘雙腳著地的話就會帶來惡運。在出門的時候,新娘的嫂嫂是不可以相送的,這是因為嫂字有著掃帚星的掃字的諧音,是故人們相信嫂嫂於出門時相送會帶來不吉利。現在的新娘出門時,由伴娘撐起紅傘護著新娘,取其開枝散葉的意思。大妗姐及眾姊妹一邊行,一邊向上空、傘頂及花車頂撒米,用來“餵金雞”,意思指雞啄米後便不會啄新娘。最後上花車前,新娘子會向送行的親友鞠躬,以示謝意。

15、過門:過門的意思是新娘由女家出門後正式踏入男家家門,拜見翁姑及男家其他長輩。傳說翁姑不可以在大廳直接看見新人進門,因為這樣會相衝。所以當女方步入男家後,翁姑會由房間出來大廳會見新人。然後新郎新娘會先拜天地,後拜祖先。新人會向翁姑奉茶跪拜。翁姑會說一些祝福語,並送首飾及禮物給新娘。新娘收到飾物後需即時戴上,以示謝意。然後,新人會向其他長輩及親戚奉茶。

16、三朝回門:即歸寧,三朝是指婚後的第三天,新娘由丈夫的陪同下,帶備燒豬及禮品回娘家祭祖,然後再隨丈夫回到夫家;相傳在先秦時已有這樣的習俗。歸寧,就是回娘高向父母報平安的意思。在古時,交通沒有現代的方便,如果女子要夫家是離娘家後遠的話,所謂出嫁從夫,女子到夫家後就可能沒有機會再回到娘家了。所以回門可能是女子踏足娘家的最後一次機會。亦因為如此,人們十分重視歸寧這一個婚禮習俗,回門時,男家需要預備:燒豬一隻 、西餅兩盒、酒一對、竹庶兩支、雞一對、生菜 、生果兩籃、荵、伊面兩盒、雞仔燈籠金、豬肚及豬肉各兩斤。

17、催妝:是男家派人攜禮催請女家及早為新娘置妝的儀節。宋代,親迎前三日,男家送催妝花髻、銷金蓋頭、花扇等物至女家,女家則答以金銀雙勝御、羅花璞頭、綠袍、靴等物。

18、送妝:是親迎前數日,女家派人將嫁妝送至男家的儀節。嫁妝往往用箱籠裝著,也有人家為炫耀陪嫁,將嫁妝用方桌一一鋪開,排成一個縱隊浩浩蕩蕩地送至男家。嫁妝通常有箱櫃、被褥、首飾、衣服、綢緞、文房四寶及金銀器皿等,還有以田地房屋、店鋪、當鋪作為陪嫁的。浙江一帶,嫁妝中有一種叫做“子孫桶”的(大桶上有一大蓋,為新娘生育時用),桶中盛有紅蛋、喜果、謂之“送子”,有祝福之意。紹興一帶,還有送“女兒酒”作為嫁妝的,即在女兒滿月或數歲後,即釀酒數壇埋入地下,待女兒出嫁之日,取出作為嫁妝禮品送至男家。

19、鋪房:是女家派人至男家鋪設新房的儀節,有時和送妝同時進行。宋代,親迎前一日,女家派人至新房鋪設帳幔、被褥及其它房內器皿,並且備禮前來暖房。然後以親信婦人或從嫁女使看守房中,不許外人進入,以待新人。鋪房人必須是福壽雙全、家境富裕的“好命婆”,以取吉祥。現代有些地方還流行此俗。

20、酒筵:酒筵几乎是每對新婚夫婦行婚禮時必不可少的儀式,流傳到今天,“吃喜酒”已成為民間行婚禮的簡稱。酒筵有蘩有簡,規模不等,其最主要的意義是新郎新娘的婚姻得到了親朋好友的承認。因此,酒筵也是婚禮中最具有社會意義的環節。

21、合酒:以線相連,新郎新娘各執其一,相對飲酒的儀式。酒杯一分為二,象徵夫婦原為二體;以線連柄,則象徵兩人通過婚姻而相連;合之則一,象徵夫婦雖兩體猶一心。新婚夫婦在酒筵上共吃一鼎所調製的菜餚,同喝一杯,象徵夫妻間互敬互愛、親密無間。 由於這一儀式意義深遠,所以後來的婚禮中都少不了這一節目,當然,隨著時代的變遷,名稱有所不同、器皿也有所變化、飲酒的形式也不一樣。

22、鬧房:在近代,這是新婚夫婦在婚禮之夜在新房接受親友祝賀、嬉鬧的儀節,民間有“新婚三日無大小”,“鬧喜鬧喜,越鬧越喜”的說法。各地的“鬧房”有不同的方式、方法,鬧的程度也有文雅和粗俗之分,有時鬧過了頭,往往給主賓雙方帶來尷尬和不快,但因為它給婚禮增加了熱烈的氣氛,所以後來的婚禮中往往少不了這一節目。

婚禮流程

三個階段

1、婚前禮,即“訂婚”;

2、正婚禮,即“結婚”或“成婚”的禮儀,就是夫妻結合的意思 ;

3、婚後禮,是“成妻”、“成婦”或“成婿”之禮,這表示了男女結婚後的扮演的角色。

在中國傳統的結婚習俗里,婚前禮和正婚禮是主要程式,這些程式都是源自周公的六禮。

基本流程

亮轎:花轎停在新郎家門口,向四鄰昭示。

發轎:新郎來到新娘家,迎娶新娘上轎。

起轎:轎夫起轎,兩面開道鑼鼓喧天,前往新郎家。

中途顛轎:意在擋煞。

新娘下轎:地鋪紅氈,新娘鞋不能沾地。

三箭定乾坤:射天,祈求上天的祝福;射地,代表天長地久;射向遠方,祝願未來的生活美滿幸福。

過火盆:象徵日子紅紅火火。

跨馬鞍:馬鞍上放蘋果,寓意平平安安。

拜堂:一拜天地,二拜高堂,夫妻對拜。

掀蓋頭:用秤桿挑下新娘的蓋頭。

喝交杯酒:象徵一對新人自此合二為一。

敬茶改口:改稱對方父母為“爸媽”。

進入洞房:上棗和栗子,寓意“早立子”。

婚禮用品

中國傳統的婚禮儀式,是喜悅的典禮,所以稱為慶典。結婚典禮全部使用體現吉祥的婚禮物品來裝飾。如張貼大紅喜字,給新娘遮上紅蓋頭,穿上大紅襖,新郎胸前佩戴大紅綢等等。這些紅色的吉祥物品不但給婚禮帶來喜慶的氣氛,同時也暗示著新婚夫婦婚後的日子會越過越紅火。

中式婚禮中必備的物品有:

花轎:分四人抬、八人抬二種,又有龍轎、鳳轎之分。轎身紅幔翠蓋,上面插龍鳳呈祥,四角掛著絲穗。

旗鑼傘扇:在迎親隊伍之中,花轎之前。令整個迎親儀式熱鬧、壯觀。

鞭炮:迎親禮車在行列途中,應一路燃放鞭炮表示慶賀。

鳳冠霞帔:嫁女的人家無論貧富對嫁衣都十分講究,內穿紅襖,足蹬繡履,腰系流蘇飄帶,下著一條繡花彩裙,頭戴用絨球、明珠、玉石絲墜等裝飾物連綴編織成的“鳳冠”,再往肩上披一條繡有各種吉祥圖紋的錦緞“霞帔”。

蓋頭:古時新娘身著鳳冠霞帔的同時都用紅布蓋頭,以遮羞避邪,紅色取吉祥之意。這塊蓋頭要入洞房時由新郎揭開。

馬鞍:“鞍”“安”同聲,取其“平安”長久之意。多放於入洞房洞房門檻上,讓新娘跨,表示新娘跨馬鞍,一世保平安。

火盆:放置於大門口的一盆火,讓新娘跨過去,寓意婚後的日子紅紅火火。

花燭:在婚禮中使用大紅色的成對蠟燭,點燃於廳堂及洞房之內。因其上多有金銀龍鳳彩飾,故稱“花燭”。

秤桿:入洞房後,新郎用秤桿挑去新娘的紅蓋頭,取意“稱心如意”。

婚禮禁忌

一:出嫁時間的禁忌

出嫁的時間要儘量避開六月,三月和七月。傳統習俗認為在農曆六月完婚的新娘又稱“半月妻”,因為六月是整年的一半,六月新娘即等於半個新娘,相當於有前無後,夫婦婚後容易離異。倘若家中突然有直系親屬辭世,那么該年均不宜辦喜事也不宜去婚姻登記,否則是“生入死出”的沖犯。另外農曆的三月和七月是鬼魂多出沒的日子。對長輩來說,以上這幾個特殊月份完婚意頭都不太好,所以要儘量避開。

完婚後三日,新郎陪同新娘回娘家,俗稱“回門”,回門當天須在日落前趕回夫家,如果實在來不及,新人在女方家留宿,切記不可同房,必須要分開睡,以免因此給娘家人造成晦氣。除此之外,新人最好不要在外過夜。新婚的四個月內也禁止參加任何的婚喪喜慶。

二:出嫁儀式的禁忌

安新床後到新婚前夜,準新郎最好找個未成年的男童一同睡新床,否則犯了睡空床的禁忌,所謂“困空鋪,不死尪,亦死某”,認為是凶兆。新郎到新娘家中迎娶新娘,新娘離家時應喜極而泣,且哭的越快越大聲越好,這叫留下“水頭”旺女家,有越哭越發之意。

三:出嫁方位地點要注意

安新床時要把床置放正位,不要與桌子衣櫥或任何物件的尖角相對。新床也需放置一些吉利好兆頭的物品在床上,例如百合、紅棗、蓮子,意喻百年好合,早生貴子等。

四:婚禮中事物的禁忌

新娘子結婚當天所穿的所有禮服,婚紗,鞋子等都應是全新的,且禮服避免有口袋,因口袋多能帶走娘家財運,所以最好選擇無口袋的。新娘手捧花忌選生花,生花容易枯萎,婚事諱之。如若要選,最好選擇連招花和石榴。連招花其狀意喻閨女出嫁,石榴意喻多子多孫。新婚的對聯最遲也要在結婚前夕掛上,完婚滿一個月後要除下,且選購對聯時,男女雙方各自的對聯要分清。

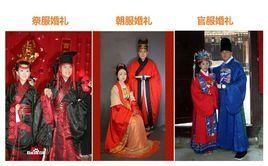

漢族婚禮的兩種典型風貌

“藍本型”的周禮婚制——莊重典雅

主條目:士昏禮

“發展型”的後世婚禮——喜慶熱鬧