島嶼歷史

根據考古發現,英國(大不列顛島)在舊石器時代,已有先民居住,至於他們是否就是現今英國人的祖先,還沒有定論。新石器時代,凱爾特人定居。雖然,語言學家把英語和德語歸入到印歐語系日耳曼語族,可是,自公元1066年,諾曼第人入侵,他們帶來的法語痕跡,在今天的英語中隨處可見。

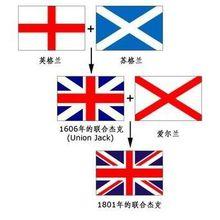

不列顛國旗構成

不列顛國旗構成 隨著羅馬軍團在公元400年撤退到高盧(今天的法國),不列顛諸島也進入一個持續數世紀的黑暗時代,期間並沒有任何的文獻記載留存下來。自從羅馬的統治消失後,在蠻族無情的入侵和遷徙的情況下,羅馬化的不列顛文化仍維持了約四百年的時間。凱爾特人從愛爾蘭渡海而來(一個名叫蘇格狄的部落,用他們自己的名字來命名不列顛本島的北方部份為「蘇格蘭」)。撒克遜人和盎格魯人來自日耳曼,弗利然人來自今荷蘭,而朱特人則來自今丹麥。

公元600年,盎格魯人和撒克遜人控制了今英國的大部分,只有威爾斯、蘇格蘭和西康瓦耳仍然控制在凱爾特人的手中。新的居住者被稱為盎格魯撒克遜人(來自盎格魯人和撒克遜人)。盎格魯人以自己的名字命名新文化(英格蘭的原意是英格魯之地),也用他們的日耳曼語(英語)取代本土的塞爾特語和以前傳入的拉丁語。儘管在後來仍然不斷遭到入侵,甚至完全被軍事征服,但不列顛本島的南部和東部,從此就被稱作英格蘭(她的人民為英國人,語言為英語)。

865年,英國的和平被新的入侵者粉碎。侵襲法國和日耳曼的丹麥維京人組成一支大軍,並將他們的矛頭轉向英國。在十年之間,盎格魯撒克遜王國的大部份領土不是被攻陷就是自告投降,只有西撒克遜人(今天的威塞克斯)仍然為阿弗列控制,他是唯一被尊稱為「大帝」的英格蘭統治者。

英格蘭被維京人、西撒克遜人和其他少數英格蘭人的王國等割據將近二百年。維京人的管轄地區實施丹麥法(受丹麥的法律治理),他們所接受用來換取和平的鉅額付款被稱作丹金(給丹麥人的獻金)。丹麥人成為基督徒後就逐漸安定下來,這段時期,英格蘭人開始攻打丹麥人,954年最後一個維京國王在約克被殺,英格蘭接著首次被來自威塞克斯的英格蘭國王統一。

1066年,賢者(國王的顧問)提議由威塞克斯伯爵的兒子哈羅德登上王位,除此,尚有兩名王位爭奪者:挪威國王赫洛德哈達拉達(意即強硬的統治者)和諾曼第的威廉公爵。挪威人首先在約克附近登入,但在斯坦福橋一役被哈羅德打敗,哈羅德在獲勝後,就立刻調動他的軍隊南下杭斯丁與威廉作戰。這場拉鋸戰一直打到黃昏,哈羅德也被流箭射中眼睛造成致命的創傷。第二年,威廉征服了英國,獲得「征服者」的稱號。

在中古時代的後半期,威廉的繼承者耗費了大部份的時間和國力,投入一連串的戰爭以擴張或保有他們在法國取得的土地。英國和法國在1337年到1453年之間的百年戰爭,乃由斷斷續續的戰鬥構成,肇因於英國國王宣稱自己是法國王位的合法繼承人。此外,這場戰爭也肇因自爭奪獲利豐厚的羊毛貿易控制權,以及法王對蘇格蘭獨立的支持。戰爭初期的特色是一連串的不可能,例如英國在戰場上的勝利,是得利於他們的長弓兵在遠距離之外,就把大批裝甲華麗的法國騎士擊倒。

可是,英國人卻無法結束戰爭,而法國也恢復了元氣。在聖女貞德(聲稱受到上帝感召的農家女)的號召之下,法國人展開反擊,並在1453年攻占波爾多後結束了戰爭,英國人在歐洲大陸也只能保有加萊這個地方(並沒有控制這個地方多久)。

整個島嶼都屬於大不列顛和北愛爾蘭聯合王國統治,並且聯合王國的大部分領土都在大不列顛島,所以“大不列顛”有時被用來指代整個聯合王國。英格蘭,蘇格蘭和威爾斯以及它們的首府倫敦、愛丁堡及加的夫都在島上。

安妮女王時期的1707年5月1日,英格蘭王國和蘇格蘭王國合併組成了大不列顛王國,直到1801年大不列顛王國又和愛爾蘭王國合併為大不列顛和愛爾蘭聯合王國。1922年愛爾蘭自由邦從中獨立,王國又變成了大不列顛和北愛爾蘭聯合王國。

不列顛空戰

英德空軍在英倫上空上演了世界上規模最大的一次空戰——不列顛空戰。1940年6月,法西斯德國軍隊席捲西歐。英國駐歐遠征軍敗退敦刻爾克。英軍雖用“發電機計畫”將軍隊撤回了本土,但卻丟失了全部重裝備。英國皇家空軍在法國上空與德國空軍交戰中亦損失了1000架以上的飛機。同年7月,希特勒制定了從海上入侵英國的“海獅”計畫。該計畫要求“德國空軍要使用其全部兵力儘快擊敗英國空軍”,奪取制空權,配合海軍和陸軍在英國本土登入。德國空軍投入不列顛之戰的飛機約2400架,其中轟炸機1285架,其主要基地位於法國東北部、西北部以及荷蘭和挪威。不列顛之戰挫敗了德國入侵英國迫其就範的目的,使德國征服全西歐的計畫落空。這次戰役也由於英國的頑強表現,而迫使希特勒在沒有把不列顛完全逐出戰爭之前,即先回頭來對付蘇聯,重走兩線作戰的老路。不列顛之戰書寫了二戰史上抗擊法西斯的光輝一頁。

地理位置

不列顛島是不列顛群島中的最大的島嶼。

東依北海,西隔愛爾蘭海,與愛爾蘭島相望,北為大西洋,南方英吉利海峽和法國相對,是個獨立於歐陸之外的世界,與大陸最近距離32公里,位置在多佛爾海峽。島周圍環繞著超過1000座的小島。

整個大不列顛島是介於北緯50 °與59° 之間。是南北長,東西窄的長形島嶼。0 °經線正好經過倫敦郊外的格林威治,所以它的經度橫跨東經和西經,大部分集中在西經,都位於東半球。

地形

不列顛島原是歐陸的一部份,經過兩次地殼運動,使不列顛島地塊往大西洋漂流,群島和歐陸之間陷落形成北海,而成為孤立的島嶼。

大不列顛島地形北高南低,起伏平緩,冰河地形為其主要特徵。

因島嶼為狹長形,所以河流長度都不長,加上雨量豐富,幾乎每個河口都是天然良港。

氣候

一般人提到英國時聯想到的不外乎寒冷,潮濕,多雨霧等字眼,實際上的情形也確實如此。由於是島國又有灣流夾帶大量水氣流經其周圍海域所以降雨機率很高,年雨量平均全島各地都在一千公厘以上,11月和12月是降雨最多的月份。因為有灣流從南方引進溫暖的空氣,所以溫度不會太低,比起北歐國其它國家算溫暖了。

面積人口物產

不列顛島面積是台灣的6倍大,約5540萬的人口,分布很不平均,大部分人口都集中在英格蘭,和蘇格蘭的稀疏形成強烈對比。難怪一般人會以England來稱呼聯合王國。英語為其主要語言。英國因為有豐富的媒,鐵等礦產,因此一度世界第一大工業國,現在由於煤礦枯竭逐漸轉向高科技產業,在世界的舞台上仍占有重要地位。

語言

不列顛島包括三個地區:英格蘭占南部和中部,威爾斯占西部山地半島,蘇格蘭占北部;其中以英格蘭最為重要。不列顛島是歐洲第一大島,海岸非常曲折,長達一萬一千四百五十公里。英語就是在這樣的地理環境中形成的。

英語是印歐 (1ndo-European)語系。印歐語系是世界上最大的語系,包括歐洲、美洲和亞洲的大部分語言。講印歐諸種語言的總人數約有十八億七千五百萬,占世界總人口的一半左右。早在1786年,英國梵文(Sanskrit)學者威廉·瓊斯爵士 (Sir William Jones) 就指出:歐洲、印度、波斯等地的大多數語言,包括古希臘語、古拉丁語及古印度語屬於同一“家族”。

公元七世紀初,這些小園合併為七個王國:南部有撒克遜人的威塞克斯(Wessex)、薩塞克斯(Sussex)和埃塞克斯(Essex);東北部和中部有盎格魯人的梅爾西亞(Mercia)、諾森伯里亞(Northumbria),和東盎格里亞(East Anglia);東南部有朱特人的肯特(Kent)王國。各國競相爭雄,達兩百年之久;在英國歷史上稱為“七國時代”(the Anglo-Saxon Heptarchy)。這三個日耳曼部族雖然有各自的方言,但這些方言均屬低地西日耳曼語(Low West Germanic)。有許多共同之處.因此三個部落在語言方面基本上是相通的。他們都使用一種叫做茹尼克(Runic)的文字。這種文字是古代日耳曼各民族通用的文字.它的字母主要由直線組成,以便於刻在木頭或石塊上,是一種由古希臘語和拉丁語發展起來的北歐碑文字。隨著人類社會的發展,盎格魯人、撒克遜人和朱特人逐漸形成統一的英吉利民族.他們各自使用的方言也逐漸溶合,出現了一種新的語言棗盎格魯撒克遜語(Anglo-Saxon)。這就是古英語。它是在特定的地理和歷史環境中,經過一系列民族遷移與征服的過程所形成的。

英語屬於印歐語系的日耳曼語族的西日耳曼語支。

特點

(1)地處北大西洋文明的中心:古希臘文明以東地中海為中心,羅馬時代重心雖逐漸西移,仍以地中海為範疇。1492年,發現新大陸後,文明重心便移到北大西洋,而英國適為其中心。

(2)位於西歐大陸海外,攻守自如:LINK最狹處僅三十餘公里,使英國進可參與歐洲事務,退可自保。拿破崙雄霸歐陸、希特勒席捲歐洲十餘國,但對不列顛群島仍是望洋興嘆。

(3)居世界最繁忙的航線上:新大陸發現後,航船將西歐移民運往美洲,又將美洲土產及原料運回歐洲加工、再將成品運銷至世界各地,北大西洋航線因而成為全球最忙的航線,海運量占世界之半,英國船隻及海港也因參與工作而帶來許多財富。

(4)海上資源豐富:不列顛群島濱臨北海,海域廣闊平淺,自古為豐富的漁場,供應英國人食料。自公元1970年,北海海底發現石油後,除了可充分供應英國的需求,甚至尚有餘量可供外銷。

旅遊資源

大本鐘

泰晤士河畔議會大廈的北面,聳立著高高的鐘樓,鑲有大鐘,名為大本鐘。每隔1小時,大鐘根據格林威治時間發出沉重而鏗鏘的響聲,在數英里之外也能聽到鐘聲的迴蕩。

1859年,大鐘由當時的英國大臣班傑明·霍爾爵士監製,大鐘共重21噸,鑄造時耗資2.7萬英鎊。

大本鐘被視為倫敦的象徵,凡到倫敦觀光的人,無不想到鐘樓周圍,站在議會橋上欣賞倫敦這個獨具一格的建築。

倫敦塔

倫敦塔始建於1078年。它在歷史上既做過王宮,也做過法院,後來又是一所監獄。倫敦塔占地7.2公頃,周圍用巨石築成一道厚實的城牆。城牆上有許多炮台、箭樓,四周是一條又寬又深的護城河。

倫敦塔現在已經成了對外開放的博物館。塔內有個珍寶館,觀眾可以看到英國歷代國王的王冠、王室珍藏的金銀珠寶。倫敦古堡中還有一些身體肥胖稱為“渡烏”的大烏鴉,有專人飼養。倫敦塔有千年的歷史,堪稱倫敦最悠久的古蹟,遊客每年達200萬人。在出入口處遊人可以看到兩名身著古老王朝制服的禁衛,這些“古老衛士”們,成了遊客欣賞和攝影的對象。

國家博物館

英國國家博物館位於倫敦中心,鬧區的格雷·拉塞爾大街北側。它是一座規模龐大的古羅馬柱式建立,氣魄雄偉、十分壯觀。這裡珍藏的文物和圖書資料是世界上任何一個博物館所不能比擬的。大英博物館建於1753年,6年後正式開放,原來主要收藏圖書,其後兼收歷史文物和各國古代藝術品。

埃及館是博物館中最大的陳列室之一。陳列數量達7萬多件。在希臘、羅馬館有公元5世紀雅典女神的祀廟和古羅馬歷代皇帝的半身雕像。在西亞藝術館,陳列有歷名悠久的波斯文物和3700多年前巴比倫時代國王漢穆拉比賜於貴族的兩塊地界碑。最引人注目的是東方藝術館,這裡除中亞、南亞和日本的文物外,大部分是中國的歷代稀世珍品,為數達兩萬多件。

大英博物館的藏書在世界上也久負盛名。有大量的英國和世界的經典文獻、書籍、手稿、檔案,不少是僅存的珍本。除英文外,還有阿拉伯文、波斯文、土耳其文、梵文、印地文、蒙文和中文等許多種文字的書籍。僅中國書刊就有6萬多種。

歷史上許多學者、名流、政治活動家都曾在大英圖書館博覽群書,進行研究和寫作。無產階級革命導師卡爾·馬克思移居倫敦後,數十年如一日從不間斷,終於完成了不朽的巨著《資本論》。

教堂

威斯敏斯特教堂是11世紀號稱“篤信者”的英王愛德華建立的。教堂的主要特點是大門處有一對塔樓。教堂自建以來,一直是英國歷代國王或女王加冕禮典和王室成員結婚的場所。英國歷代國王死後,大部分葬在這裡。英國資產階級革命後,許多名人死後,在教堂也占有一席之地。英國把威斯敏斯特教堂稱為“榮譽的寶塔尖”。現在,威斯敏斯特大教堂不但是名人的墓地,而且是難得的“歷史博物館”。

馬克思墓地

1956年3月14日,英國工人和各國共產黨合力重建了馬克思墓。新的馬克思墓在公墓東北角略寬敞的地方,墓用花崗花崗石修建,呈方柱,高8英尺,碑頂安放4英尺高的馬克思銅鑄頭像。墓碑正面上刻著金光閃閃的大字:“全世界無產者聯合起來”下方鐫有馬克思的名言:“哲學家們只是用不同的方式解釋世界,而問題在於改造世界。”

格林威治

格林威治位於倫敦東南的泰晤士河畔,這裡有昔日的皇家天文台、國家航海博物館、皇家海軍學院以及風景秀麗的公園。格林威治久負盛名,近100年來,各國出版的地圖都以經過倫敦格林威治的經線為本初子午線,作為計算地理經度的起點,也是“世界時區”的起點,並用它的計時儀器來校準本國時間。站在格林威治瞭望台上眺望,泰晤士河岸的絢麗風光一目了然,倫敦的景致也一覽無餘。

中國城

“中國城’地處倫敦的索霍地區,倫敦最繁華的牛津街和攝政街在此交錯,英國人把這塊方圓不足1平方公里的彈丸之地稱為“中國城”,又曰“唐人街”。“中國城”即無高層建築,也沒有豪華的大公司,幾乎所有建築都比較矮,在“中國城”除少數是外國人經營的商店和酒吧間外,幾乎是華人的天下。漫步“中國城”,一間間用漢字書寫的商號目不暇接。“中國城”的華人,大部分來自香港、東南亞,也有少數是從上海、北京、江蘇等地去的。每逢新春佳節,“中國城”張燈結彩,男女老幼穿上新裝,互相道賀“恭喜發財”,男女青年舞龍耍獅,表演中國雜技,一片歡騰景象,吸引不少當地居民和外來觀光者。

斯坦福德鎮

世界戲劇大師莎士比亞的故鄉是艾瑪河畔斯特拉斯福。人口僅兩萬人,但遊客每年達150萬人次。人們來此的主要目的是要看一看莎士比亞誕生、工作、生活和安息的地方。莎士比亞的故居坐落在亨利街,它是一幢典型的兩層木房,古雅莊重。房子的右側是“莎士比亞中心”,這所現代化的大廈既是圖書館也是檔案館,由美國及加拿大私人捐款建成。莎士比亞婚後住的房子叫“安妮·赫舍薇的茅舍”,房內布置仍儘量仿照當年模樣。莎士比亞熱愛自己的家鄉,死後就葬在聖三一教堂。

蘇格蘭

蘇格蘭位於歐洲北部不列顛島的西北部,不列顛島也就是聯合王國所在地。蘇格蘭在歷史上曾是一個獨立的國家,即使在與英格蘭合併之後,也保留著很大的獨立性和鮮明的民族傳統。一個國家的地理條件總是與其歷史發展有一定的關係,而蘇格蘭人在這一方面顯得特別突出。獨特的自然條件使蘇格蘭人一直保持著較少的人口和空曠的土地,也使得蘇格蘭人保持著風笛和短裙以及獨立和自豪。

蘇格蘭西北部就是有名的蘇格蘭高地,有著雄偉壯美的自然風景:冰川時代留下的地貌、崎嶇的山巒、精緻的湖泊以及巨石覆蓋的原野。這裡清澈的溪流為高地的傳統特產——蘇格蘭威士忌提供了重要的原料。高地東南部沒有多少城鎮,被稱做高地旅遊中心。那裡有雄偉的山脈、秀麗的山谷、恬靜的湖泊、奔流的溪水和開遍石南花的的原野。蘇格蘭的南部雖是山地,但遠非高地那樣桀驁不馴。這裡與英格蘭北部地形相似,是一個地形舒緩、環境靜謚的確地區。有長滿青草的山坡,有擁抱著寧靜溪流的寬敞的谷地。

在1707年之前蘇格蘭曾一度是個獨立的王國,占有歐洲西北方外海、不列顛島北方約1/3的土地面積。雖然在外交、軍事等事務上,蘇格蘭是受到位於倫敦西敏市的英國國會管轄,但是對於內部的立法、行政管理上,擁有非常高度的自治空間,也有發行專有的貨幣版本,是聯合王國底下,規模僅次於英格蘭的國家。

政治

位於愛丁堡舊城,正在興建中的蘇格蘭新國會大樓蘇格蘭與英格蘭的結合,起始於1603年時,當時原本的蘇格蘭王詹姆士六世繼位成為英格蘭王,世稱英格蘭的詹姆士一世(James I of England),並且將原本屬於他名下的蘇格蘭王國與英格蘭合併成為一個暫時性的個人聯盟。1707年5月1日,聯合法案(Act of Union)通過,蘇格蘭正式與英格蘭合併為一個國家,成為大不列顛王國(Kingdom of Great Britain),而合併前原本的蘇格蘭國會就已於3月26日時解散,蘇格蘭地區的管理工作全都移交到位於倫敦西敏市(Westminster)的單一國會來執行,該地的權益則透過國會裡部分席次由蘇格蘭人擔當來實行,只保留一些立法方面的相關機構分開處理。

大不列顛王國在之後又經過數次改制,最終成為今日所為人熟知的大不列顛與北愛爾蘭聯合王國(United Kingdom of Great Britain and North Ireland,也就是英國的正式全稱)。1998年時,英國政府根據1997年時通過的公民投票決議,公布了蘇格蘭法案(Scotland Act),確定消失了接近三百年的蘇格蘭國會要再次成立。新的蘇格蘭國會將會擁有大部分內部事務的治理權,再加上局部稅率調整空間,國會新址選擇在蘇格蘭首府、也是過去蘇格蘭王國的首都--愛丁堡,截至2004年為止新國會大樓仍在如火如荼趕工建築中,其前衛的造型在古色古香的愛丁堡舊城區中是一大異數。

元首

蘇格蘭的國家元首是現任的英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II),她是蘇格蘭王詹姆士六世(1603年之後改稱詹姆士一世)的直屬後裔,對於蘇格蘭王權的正統性無庸置疑。然而,關於伊莉莎白女王的頭銜,部分蘇格蘭人的解讀卻與英格蘭人有所出入,其原因在於所謂的伊莉莎白一世女王在位時,英格蘭與蘇格蘭尚未結合成同一個國家,因此對於蘇格蘭人而言,現任的女王是他們第一個伊莉莎白女王,因此應該以一世稱呼而非二世。關於這稱謂的爭議蘇格蘭法庭已經作出正式判決,應該統一使用伊莉莎白二世的稱呼。

世界面積最大的十個島嶼

| 第一名 | 北美洲 格陵蘭島2175600平方公里 丹麥 |

| 第二名 | 大洋洲 伊里安島(紐幾內亞島)785000平方公里 巴布亞紐幾內亞、印度尼西亞 |

| 第三名 | 亞洲 加里曼丹島(婆羅洲)734000平方公里 印度尼西亞、馬來西亞、汶萊 |

| 第四名 | 非洲 馬達加斯加島620000平方公里 馬達加斯加 |

| 第五名 | 北美洲 巴芬島512000平方公里 加拿大 |

| 第六名 | 亞洲 蘇門答臘島434000平方公里 印度尼西亞 |

| 第七名 | 亞洲 本州島227414平方公里 日本 |

| 第八名 | 歐洲 大不列顛島219800平方公里 英國 |

| 第九名 | 北美洲 維多利亞島212200平方公里 加拿大 |

| 第十名 | 北美洲 埃爾斯米爾島200445平方公里 加拿大 |