上壩土家族鄉

上壩土家族鄉城鎮建設

從1992年“撤併建”以來,城鎮建設取得了巨大的成就。貫穿境內的205省道路面已全部硬化,為國家三級公路,是上壩乃至道真經濟的“大動脈 ”;經過連年的人畜飲水工程建設,全鄉70%的戶用上了自來水;通過農網改造,100%的村、組通電,能保障鄉村生產和生活用電;先後建成了鎮鄉政府、衛生院、農推站、派出所、水利站、信用社等單位辦公用房,辦公設施進一步完善;移動通訊網路已覆蓋全鄉,程控電話可直撥國內外各地;電視覆蓋率達90%以上,有衛星地面接收站3個,有線電視終端網路用戶500戶,400多農戶安裝了小型電視衛星收轉設備。今後,上壩將抓住縣城不斷南移的機遇,堅持以小城鎮和新村建設為突破口,以產業結構調整為主線,以經果林、大棚蔬茶、生態漁業、農產品加工‘四大基地’建設為載體,力爭把上壩建設成為一個集工業、休閒、旅遊、綠色產業為一體的新型鄉鎮。

資源優勢

上壩鄉作為道真縣城的“衛星城”,優勢十分明顯。一是有較完備的基礎設施條件,交通四通八達,電力保障,通訊廣播暢通無阻。二是自然資源十分豐富,境內礦產有煤、鐵和矽酸鹽礦石(水泥石灰岩),可供大規模開發;境內東山、西山、平模山一帶,適宜於獼猴桃等經果林生長,有林地63000畝,天然草地22000畝,經果林園地7000畝,茶園1300畝,荒草地6600畝,山塘水面150畝,灌溉溝渠40餘公里,可大力發展畜牧、種養等綠色產業,現已建成獼猴桃基地3個,面積5000畝,種植雪梨等經果林近3000畝,生態漁業示範工程100畝;中藥材蓄量豐富,品種主要有天麻、黃連、沙參、黃柏、杜仲等。三是文化及人才優勢明顯,上壩鄉文化普及,廣大農民文化素質較高,能適應新形勢發展的需要,可為各類工礦企業及建設工程提供較高層次的勞動力。四是旅遊資源豐富,上壩山青水秀,境內有天然溶洞仙米洞,環境優美、獨特,且交通便利,可供開發;東山有較完整的森林植被,是渡假、休閒的好地方。

投資環境

上壩鄉投資環境十分優越。一是水、電、路、通訊等基礎設施建設較為完備,能保證生產生活所需;二是縣委、政府已把上壩定為本縣的工業區,招商引資的政策優惠,對所有客商依法保護,以開放、開明的政策,讓客商放心、放手、放膽發展;作為民族鄉,所有企業可獲得比其他地方更多的政策支持。

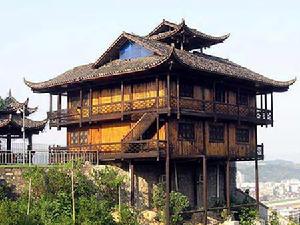

土家族吊腳樓

談到吊腳樓,對人們的印象就

上壩土家族鄉

上壩土家族鄉土家族服飾

土家族女裝為短衣大袖,左襖開

上壩土家族鄉

上壩土家族鄉土家族的習俗

男女多經對歌相愛結婚。有“哭嫁習慣”習慣。女子在出嫁前7-20天開始哭,哭嫁歌有“女哭娘”、“姐哭妹”、“罵媒人”等。開始是輕歌唱,越接近嫁期越悲傷。直到哭的口乾舌噪,兩眼紅腫。他們把是否善於哭嫁作為衡量女子才德的標準。 土司制度前,土家族實行火葬。土司制度時期至今實行土葬,葬禮由土老司主持操辦,土老司祭祀亡人時,將天視窗的紡車倒紡三下,念經送亡人過天橋上天廷。然後假扮亡人,圍繞“哈哈台”轉圈出門,死者子女跟隨土老司哭喪,土老司唱喪歌,吹牛角,頓時火炮連天,哭唱哀鳴,極為悲痛,歷時幾天幾夜。然後將裝好遺體的棺木抬上山埋葬。改土歸流至民國時期,土家族喪葬由道士主持,停屍三、五、七日後,由道士根據主人家境做不同等級的道場,有“小十王”、“大十王”、“隔夜素堂”、“一豎桅”、“二豎桅”、“七豎桅”等名稱。一般道場都履行下柳床、開路、薦亡、交牲、上熟、散花辭解、解燈、打燒棺、辭靈、掃堂等具體操作程式。死者親屬披麻戴孝,跟隨道士行喪禮,還請人唱孝歌,以哀弔亡人。新中國成立後,土老司、道士停止活動,以開追悼會唱喪歌代替道場。