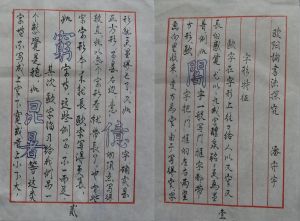

作品原文

上冢許公書

上冢許公書乃者主上幼沖[6],權閹在內[7],天紀錯易,舉動大繆。究人事,考變異,未有甚於此時者也。然而上下之臣,未見有秉德明恤、仗義伏節者[8]。某雖寡昧,諒明公之所必憂也。夫國有人曰實,無曰虛,以今日觀之,雖謂之虛可也。某所以系大小之望,致虛實之原,實惟明公之責,是明公雖欲無憂,不可得已。

頃者聞權閹多乾明公之正者[9],議者難之。或謂宜少自貶以為容[10]。夫自貶以為容者,患失者之所為也。孰謂明公表師百僚,

堅立萬仞者而為此乎!某於明公素未伏謁[11],然慕義甚深,區區之懷,不敢不露。竊為明公劃二策,惟明公之自擇焉。一曰守正不阿,不容於權閹而去者,上策也。二曰自貶以求容於權閹,而不容於天下後世者,下策也。夫今之計,止是二者,二者俱為不容,然守正不容,可以激頹靡與當時,流聲烈於後世[12],損少而益者多。自貶不容,則頹靡益恣,聲烈且敗,益少而損多。二者曷重曷輕,惟明公之自擇焉。昔者子貢謂孔子曰[13]:“夫子之道大,天下莫能容,盍少貶乎?”孔子曰:“良農能稼,不能為穡[14]。良匠能巧,不能為順[15]。君子能修其道,綱而紀之,統而理之,而不能為容。賜,爾不務修道,而務為容,爾志不遠矣。”由是觀之,士而未祿,尚不可為容,況位冢宰,統百官而均四海者乎[16]?而何以為庶官之地,天下之望乎!今時匹夫女子,鹹知太息,用以為慰者,以有明公在位。望明公深惟保重。某積懷甚久,不敢輕造門下,謹遣家人持書,托閽者通焉[17],幸明公賜察,不即叱責。

作品注釋

[1]中書舍人:明代中書舍人掌書寫誥敕等事,從七品。

[2]冢宰:亦稱“太宰”。《周禮》以冢宰為六官之首,總理全國政務。後人把宰相或吏部尚書也稱冢宰。許進時為吏部尚書,故稱冢宰。許公:許進,字季升,號東崖,靈寶(今屬河南)人。成化進士。公元1506年(正德元年),累遷至兵部尚書,半年後,改任吏部尚書。為劉瑾所惡,坐事削籍。瑾誅,復官致仕,下執事:原指供差役的人員。這裡謙稱自己不配直接講話,請下人轉達。

[3]清議:這裡指輿論。攸:所。與:讚許。

[4]景附:即“影附”。

[5]私抃(biàn):私心歡欣。抃,鼓掌。

[6]幼沖:幼小。

[7]權閹:當權的官宦。

[8]明恤:明於救弊。伏節:死節。

[9]正:通“政”。

[10]為容:指取容於人。

[11]伏謁:古代謁見尊者,伏地而通姓名。這裡意謂拜見。

[12]聲烈:聲名功烈。

[13]子貢:姓端木,名賜,字子貢,孔子弟子。以下對答之文見《史記·孔子世家》,但非原語。

[14]穡:收穫。

[15]順:順應每人的要求。

[16]均:調和,調節。

[17]閽(hūn)者:守門人。

作品賞析

該文 選自《何大復先生集》卷三十二,何景明性格耿直,勇於伸張正義。他的弟子喬士寧在《何先生傳》中說:“逆瑾撓吏部權,則移書許太宰,引正大義。獻吉與姜御史詰奏,又移書楊太宰,直獻吉獄。少師李西涯疏上乞休,會有兵事,又援古大臣義,為書讓之。三書皆非身事,而抗顏尊顯,語涉時忌,議者謂憂國憐才,古今莫加也。”這篇即是“移書許太宰,引正大義”之文。在權閹當權時,他竟敢大加指斥,其剛正不阿之氣,讓人敬仰。其文亦議論風發,大有秦漢文風。

作者簡介

何景明(公元1483—1521年),字仲默,號白坡,又號大復山人,信陽(今屬河南省)人。自幼聰慧,八歲能文,公元公元1502年(明孝宗弘治十五年)十九歲中進士,授中書舍人。正德初,宦官劉瑾擅權,何景明謝病歸。劉瑾誅,官復原職。官至陝西提學副使。是明代“文壇四傑”中的重要人物,也是明代著名的“前七子”之一,與李夢陽並稱文壇領袖。在文學上,與李夢陽倡言“文必秦漢,詩必盛唐”、反對“台閣體”,起了一定作用;其詩取法漢唐,一些詩作頗有現實內容。性耿直,淡名利,對當時的黑暗政治不滿,敢於直諫,曾倡導明代文學改革運動,著有辭賦32篇,詩1560首,文章137篇,另有《大復集》38卷。墓地在今信陽師範學院大復山。

何景明性耿介,鄙榮利,對當時政治黑暗不滿。在《玄明宮行》等詩中諷刺了皇室的奢欲和劉瑾的用權;在《盤江行》等詩中揭露了官軍屠掠人民的罪行;在《興隆祀丁曲》、《羅女曲》、《平壩城南村》、《偏橋行》等詩中,描繪了他行經少數民族地區的人情風物。這些詩都具有一定的人民性。

何景明是明代著名的“前七子”之一,在“七子”中,他的地位僅次於李夢陽,“天下語詩文,必並稱何、李”(《明史·何景明傳》)。他也主張文宗秦、漢,古詩宗漢、魏,近體詩宗盛唐。他在《述歸賦》中披露自己的文學思想是“於古人之文,務得其宏偉之觀,超曠之趣”,“不墜古人之餘烈”。這在打擊明代前期盛行的台閣體詩文及八股文上,有一定積極作用。正德年間,他這種主張產生頗大影響,“四方學士感願知先生,車馬填門巷”(《何大復先生年譜》)。但他的復古主張單純從形式上著眼,並未注重繼承古代文學的現實主義傳統,使文學創作走上錯誤傾向。因此,他的大多數作品思想平庸,藝術上缺乏特色。著有《大復集》38卷。