基本信息

【拉丁學名】:Callobatrachus sanyanensis【生存年代】:白堊世早期

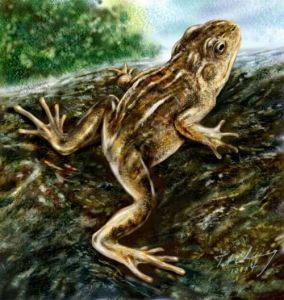

圖片1·三燕麗蟾化石

圖片1·三燕麗蟾化石【地層層序】:早白堊世義縣組下部

【化石產地】:中國遼寧省朝陽市北票上園鎮四合屯[1]

【保存狀態】:完整個體

【化石編號】:IVPP-V-11525

【保護級別】:遼寧省一級[2]

科學分類

界:動物界(Animalia)門:脊索動物門(Chordata)

亞門:脊椎動物亞門(Vertebrata)

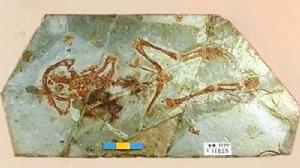

圖片2·三燕麗蟾化石

圖片2·三燕麗蟾化石綱:兩棲綱(Amphibia)

亞綱:滑體亞綱(Lissamphibia)

目:無尾目(Salientia)

科:盤舌蟾科(Discoglossidae)

屬:麗蟾屬(Callobatrachus)

模式種:三燕麗蟾(C. sanyanensis)[3]

學名由來

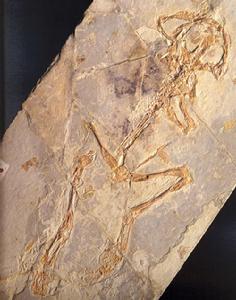

化石由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員侯連海發現。1999年,中科院王原博士和高克勤博士將該屬種命名為“三燕麗蟾”。屬名“Callobatrachus”中“Callos”(精美的)和“batrachus”(蛙、蟾)為希臘文,合意為“麗蟾”,原因是其保存了精美的化石骨架。種名“sanyan”為漢語拼音,取自遼寧的古地名“三燕”。 圖片3·三燕麗蟾骨骼及骨骼復點陣圖

圖片3·三燕麗蟾骨骼及骨骼復點陣圖保存狀態

化石為較完整的骨架,保存在一塊火山凝灰質頁岩中,但頁岩劈開時部分骨骼破碎丟失。骨架呈背面觀,包括頭骨、頭後骨骼以及部分骨骼缺損後留下的印痕。大部分骨骼保存在原位,僅腰帶及後肢骨骼脫離前部骨架,稍微移向右後方。個體特徵

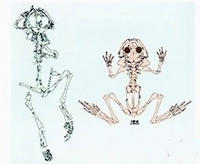

三燕麗蟾的骨骼形態,已經與現生無尾兩棲類十分相近。其體長94mm,頭短寬,頭骨長28mm,寬35mm,吻部圓弧形。額頂骨側邊平行;上頜骨前端以凹缺與前額骨相關節,二者上的牙齒沿頰—舌方向擴展,鱗骨的顴支不與上頜骨接觸。具有9個薦前椎,薦椎橫突為蝶翅型,一個薦椎及一個尾桿骨,尾桿骨前端具2個小凹,表明它與薦椎是雙髁關節;3對自由肋和膨大的骶椎橫突;髂骨背脊弱,無背突則反映了它的原始性;脛腓骨略長與股骨;近端跗節長度大於脛骨長的1/2倍。[1]右足保存較完整,趾式2-2-3-4-3,第4趾最長。 圖片4·三燕麗蟾復圖

圖片4·三燕麗蟾復圖三燕麗蟾與其他盤舌蟾類具有以下共同的特徵:薦前椎後凹型;神經弓疊覆;第1和第2薦前椎不癒合;前端的薦前椎具自由肋;薦椎具膨大的橫突,並以雙骨髁與尾桿骨關節;尾桿骨近端具橫突;肩帶弧胸型;肩胛骨前端被鎖骨覆蓋;無齶骨。

相關研究

三燕麗蟾具有發育的骼骨和伸長的後肢,這表明三燕麗蟾已經具有相當的跳躍能力。三燕麗蟾的上頜邊緣長滿了細細的梳狀排列的牙齒,而現生蛙類大多沒有牙齒。具有牙齒是一種原始特徵的表現,根據這一特徵判斷,三燕麗蟾的舌部捕食機能及身體的運動能力還不夠強,牙齒在輔助捕食中具有比較重要的作用。研究價值

三燕麗蟾生存於早白堊世的遼寧西部,與狼鰭魚、孔子鳥、中華龍鳥等熱河生物群的成員共生。這表明早在恐龍時代無尾兩棲類就已在我國演化,從而將我國蛙類發展史大大地提前了。三燕麗蟾不僅是亞洲首次發現的無尾兩棲類中最原始的盤舌蟾類化石,更是世界上發現的第2種具完整骨架的中生代盤舌蟾類。和20世紀50年代發現於西班牙的原始盤舌蟾類化石比,三燕麗蟾與其基本處於同一時代,但很多特徵更為原始,對探討無尾兩棲類的分類及進化具有重要價值。王原對“三燕麗蟾”的發現和研究於1999年入選當年年度“中國基礎科學研究十大新聞”。