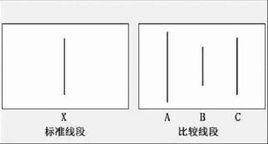

1951年,美國的心理學家阿希做了一個著名的實驗——三垂線實驗。證明在群體壓力下會產生“從眾”行為。把7~9人編成一組,讓他們坐在教室里看兩張卡片,一張卡片上畫著一條直線,另一張卡片上畫三條直線,讓大家比較三條直線上的哪條線與另一張卡片上的直線長短相等。在正常情況下,被試者都能判斷出x=b,錯誤的機率小於l%。但阿希對實驗預先作了布置,在9個人的實驗組中,對8個人都要求他們故意作出一致的錯誤判斷,例如x=c。第9個人並不知道事先有了布置,實驗中讓第9個人最後作判斷,多次實驗的統計結果表明,這9個人中有37%放棄了自己的正確判斷而順從群體的錯誤判斷。 從眾心理在領導工作中的突出表現就是盲目地追風趕浪,相互攀比,如你有港口,我也建港口,你有機場,我也要上,不顧當地經濟發展的實際情況,拚命上台階,搞形象工程,引起民眾相當不滿。 領導工作中從眾心理的產生,既有客觀原因,也有個體性格因素,一般說來,能力水平低、遇事缺乏冷靜分析、獨立意識差的人易從眾,所以要排除這種從眾心理,我們也必須從主客觀兩個方面去努力。從客觀上說,要健全乾部考核任用機制,大力提倡創新,形成新的競爭機制和正確評價幹部標準;在主觀上領導幹部要保持思維獨立性,不被他人所左右,不唯上,不唯書,只唯實,遇事冷靜思考,情緒穩定,相信自己,不過分依賴他人,就能避免從眾,就能使組織有所創新。

Asch's conformity research

阿希從眾實驗(Aseh’5 eonformity re- seareh)1956年心理學家阿希(Aseh, 5.)進行了從眾現象的經典性研究— 三垂線實驗。他以大學生為被試,每 組7人,坐成一排,其中6人為事先 安排好的實驗合作者,只有一人為真 被試。實驗者每次向大家出示兩張卡 片,其中一張畫有標準線X,另一張 畫有三條直線A、B、C。X的長度明 顯地與A、B、C三條直線中的一條等 長。實驗者要求被試判斷X線與A、 B、C三條線中哪一條線等長。實驗 者指明的順序總是把真被試安排在最 後。第一二次測試大家沒有區別,第 三至第十二次前六名被試按事先要求 故意說錯。這就形成一種與事實不符 的群體壓力,可藉此觀察被試的反應 是否發生從眾行為。阿希多次實驗, 所得結果非常相似。實驗表明:(1) 大約四分之一到三分之一的被試保持 了獨立性,沒有發生過從眾行為。(2) 所有被試平均從眾行為百分比為35%。 (3)大約有15%的被試,從眾行為的 次數占實驗判斷次數的75%。實驗 後,阿希對從眾的被試作了訪談,歸 納從眾的情況有三種:(l)被試確實把 他人的反應作為參考框架,觀察上就 錯了,發生了知覺歪曲。(2)被試意識 到自己看到的與他人不同,但認為多 數人總比自己正確些,發生了判斷歪 曲。(3)被試明知其他人都錯了,卻跟 著作出了錯誤反應,發生了行為歪曲。 一般認為,發生從眾行為是因為個體 在群體中受到信息上和規範上的壓 力。(l)信息壓力:經驗使人們認為, 多數人的正確幾率比較高,在模稜兩 可的情況下,由於缺少參照構架(見 “謝里夫的從眾實驗,’),就越發相信多 數人,越從眾。(2)規範壓力:群體中 的個人往往不願意違背群體標準而被 其他成員視為越軌者,害怕與眾不同 而成為“一匹離群之馬”,遭受孤立, 因此採取多數人的意見。 ………… X ABC (林乘賢撰沈德燦審)