計謀典故

順手牽羊是看準敵方在移動中出現的漏洞,抓住薄弱點,乘虛而入獲取勝利的謀略。古人云:“善戰者,見利不失,遇時不疑。”意思是要捕捉戰機,乘隙爭利。當然,小利是否應該必得,這要考慮全局,只要不會“因小失大”,小勝的機會也不應該放過。

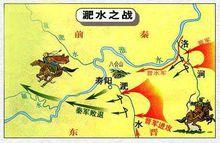

公元383年前,前秦統一了黃河流域地區,勢力強大。前秦王苻堅坐鎮項城,調集九十萬大軍,打算一舉殲滅東晉。他派其弟苻融為先鋒攻下壽陽,初戰告捷,苻融判斷東晉兵力不多並且嚴重缺糧,建議苻堅迅速進攻東晉。苻堅聞訊,不等大軍齊集,立即率幾千騎兵趕到壽陽。東晉將領謝石得知前秦百萬大軍尚未齊集,抓住時機,擊敗敵方前鋒,挫敵銳氣。謝石先派勇將劉牢之率精兵五萬,強渡洛澗,殺了前秦守將梁成。劉牢之乘勝追擊,重創前秦軍。謝石率師渡過洛澗,順淮河而上,抵達淝水一線,駐紮在八公山邊,與駐紮在壽陽的前秦軍隔岸對峙。苻堅見東晉陣勢嚴整,立即命令堅守河岸,等待後續部隊。謝石看到敵眾我寡,只能速戰速決。於是,他決定用激將法激怒驕狂的苻堅。他派人送去一封信,說道,我要與你決一雌雄,如果你不敢決戰,還是趁早投降為好。如果你有膽量與我決戰,你就暫退一箭之地,讓我渡河與你比個輸贏。苻堅大怒,決定暫退一箭之地,等東晉部隊渡到河中間,再回兵擊兵,將晉兵全殲水中。他哪裡料到此時秦軍士氣低落,撤軍令下,頓時大亂。秦軍爭先恐後,人馬衝撞,亂成一團,怨聲四起。這時指揮已經失靈,幾次下令停止退卻,但如潮水般撤退的人馬已成潰敗之勢。這時謝石指揮東晉兵馬,迅速渡河,乘敵人大亂,奮力追殺。前秦先鋒苻融被東晉軍在亂軍中殺死,苻堅也中箭受傷,慌忙逃回洛陽。前秦大敗。淝水之戰,東晉軍抓住戰機,乘虛而入,是古代戰爭史上以弱勝強的著名戰例。

三十六計之順手牽羊

三十六計之順手牽羊原文與譯文

【原典】

微隙在所必乘①;微利在所必得。少陰,少陽②。

【注釋】

①微隙在所必乘:微隙,微小的空隙,指敵方的某些漏洞、疏忽。

②少陰,少陽:少陰,此指敵方小的疏漏,少陽,指我方小的得利。此句意為我方要善於捕捉時機,伺隙搗虛,變敵方小的疏漏而為我方小的得利。

【按語】

大軍動處,其隙甚多,乘間取利,不必以勝。勝固可用,敗亦可用。

作品出處

《順手牽羊》選自《三十六計》

《三十六計》或稱“三十六策”,是指中國古代三十六個兵法策略,語源於南北朝,成書於明清。它是根據我國古代卓越的軍事思想和豐富的鬥爭經驗總結而成的兵書,是中華民族悠久文化遺產之一。

“三十六計”一語,先於著書之年,語源可考自南朝宋將檀道濟(?—公元436年),據《南齊書·王敬則傳》:“檀公三十六策,走為上計,汝父子唯應走耳。”意為敗局已定,無可挽回,唯有退卻,方是上策。此語後人賡相沿用,宋代惠洪《冷齋夜話》:“三十六計,走為上計。”。及明末清初,引用此語的人更多。於是有心人採集群書,編撰成《三十六計》。但此書為何時何人所撰已難確考。

原書按計名排列,共分六套,即勝戰計、敵戰計、攻戰計、混戰計、並戰計、敗戰計。前三套是處於優勢所用之計,後三套是處於劣勢所用之計。每套各包含六計,總共三十六計。其中每計名稱後的解說,均系依據《易經》中的陰陽變化之理及古代兵家剛柔、奇正、攻防、彼己、虛實、主客等對立關係相互轉化的思想推演而成,含有樸素的軍事辯證法的因素。解說後的按語,多引證宋代以前的戰例和孫武、吳起、尉繚子等兵家的精闢語句。全書還有總說和跋。

三十六計是我國古代兵家計謀的總結和軍事謀略學的寶貴遺產,為便於人們熟記這三十六條妙計,有位學者在三十六計中每取一字,依序組成一首詩:金玉檀公策,藉以擒劫賊,魚蛇海間笑,羊虎桃桑隔,樹暗走痴故,釜空苦遠客,屋樑有美屍,擊魏連伐虢。