研製與發展

德國第一次向外展示的一號坦克

德國第一次向外展示的一號坦克由於德國在第一次世界大戰中戰敗而被強加上了凡爾賽條約,原本是不能擁有裝甲部隊的。但西方亦希望藉助德國來壓制東方的蘇聯,所以1922年德意志魏瑪共和國將計就計和剛成立的蘇聯簽定秘密和約,將坦克試驗場設在蘇聯境內卡瑪河沿岸。因此德國裝甲部隊的胚胎一直在孕育之中。1933年納粹掌握德國之後,從“胚胎”中孵化出可稱得上德國一戰後第一種制式坦克——一號坦克。

1931年,德軍中的一些將領古得里安等,意識到建立裝甲部隊的重要性,以及需要一種輕型坦克來培訓將來的裝甲師作戰人員。因此,在1932年德軍向主要的公司提供了一種輕型坦克(5噸)的規格說明。設計者的主要經驗來源於早期的一些“秘密”項目和與瑞典Lansverk公司的合作計畫。

1933年,開始發展一種4——7噸的裝甲車輛,為了不違反凡爾塞和約,計畫被偽裝為一種農用拖拉機的設計。通過競爭,Krupp公司的設計(LKA 1)被選中。該設計源於英國的MK.IV小型坦克底盤,德國在1932年從蘇聯秘密的得到了兩輛該型坦克。在二十年代末和三十年代初,德國與蘇聯在蘇聯的卡馬河附近密切的合作發展裝甲車輛。蘇聯在1929年從英國購買了兩輛MK.IV坦克,並以其為基礎發展了T-27坦克。Krupp的設計又做了適當的修改,在1933年夏,生產了五輛LaS底盤用於測試。隨後,為其安裝了炮塔。

1939年攻入布拉格的一號坦克

1939年攻入布拉格的一號坦克1933年德軍重整軍備時,急需一種結構簡單,造價低廉且適合訓練用的坦克以供新成利的裝甲部隊進行訓練並從中吸取經驗。德國埃森( Essen) 和克虜伯 (Krupp) 兵工廠便及時提供了一種符合要求的LK-B1的原型車。此車受英國維克斯(Vickers)六頓坦克影響甚大,故外型上有多處象似。1934年2月三日完成第一次試車後,德國陸軍即定購150輛,定其型號為 PzKpfw I Model A。改進後的Model B型推出後, 德國陸軍部再次大批定購(2000)輛。至1935年10月,三個裝備I號坦克的德軍裝甲師組建完畢。一號坦克是一種小型的雙人坦克,即使以當時的觀點去評價,它也無法符合最基本的坦克設計原則。車身裝甲極薄,且有許多開口,縫隙和接合處,使得這種坦克很不經打。引擎的馬力也不足且又採用連桿式減震系統,這又使得該型坦克的機動型不甚了了。由於車身尺寸被儘可能地縮小,使得乘員待在裡面很不舒服。駕駛員由車旁邊的艙門爬進去,而車長則從炮塔上方進入。由於在艙蓋合上的情況下,車長的視野非常糟,故車長通常都要將半個身體完全暴露在外面,這是極其危險的。不過,大多數的一號B型坦克已用無線電聯絡,這在當時是比較先進的(當時許多國家的坦克之間都靠手勢和旗語聯絡,甚至連在蘇聯衛國戰爭初期的很多T-34/76坦克分隊都是如此)。

在1934年2月的進一步測試中,改進了LKA 1(LaS)的設計,命名為PzKpfw I Ausf A,在4月投入了生產,並生產了15輛,古德里安向希特勒展示了這些坦克。1934年,一輛PzKpfw I Ausf A的樣車賣給了匈牙利。1942年,匈牙利可能又購買了幾輛用於訓練。也有少量出口到芬蘭。該坦克也裝備了克羅埃西亞軍隊。

主要型號

A型

閃擊波蘭時的一號坦克A型

閃擊波蘭時的一號坦克A型一號坦克A型 (Panzerkampfwagen I Ausf A ohne Aufbau)

底盤訓練車,只有上部結構,無炮塔。

一號坦克A型(Panzerkampfwagen I(MG)Ausf A,PzKpfw I Ausf A,Sd.Kfz.101)

一號坦克初期生產型。參予了西班牙內戰、比起西班牙共和國軍裝備的T-26明顯居於劣勢,為了對付相較而言性能更為優秀的T-26,因此一部分換裝了義大利制20毫米機炮,從1934到1936年停產為止生產了818輛。

B型

一號坦克B型 (Panzerkampfwagen I Ausf B ohne Aufbau)

底盤訓練車,只有上部結構,無炮塔。

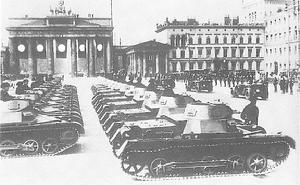

在布蘭登堡門前受檢閱的一號坦克B型

在布蘭登堡門前受檢閱的一號坦克B型一號坦克B型(Panzerkampfwagen I(MG)Ausf B,PzKpfw I Ausf B,Sd.Kfz.101)

由於克魯伯制氣冷引擎出力不足,因此換裝了梅巴赫NL38 TR引擎。由於換裝了新引擎,因此引擎室延長了40厘米,連帶車體延長,因此路輪從A型的四組增為五組,從1935年至1937年生產了675輛

1輛量產的一號坦克B型被改裝為安裝柴油引擎的試驗性樣車,但是它只能提供45馬力的功率,所以使用柴油引擎的方案是被否決了。 在西班牙內戰其間,部份被敵軍繳獲的一號坦克B型被改裝後安裝上了法國的1934/1937型的霍希斯25毫米反坦克炮重新投入使用。同時,部份參戰一號坦克B型實驗性的改動炮塔,換上了義大利生產的1935年型20毫米布雷達輕型高射炮以改善其戰鬥性能。

一號坦克B型熱帶型(Panzerkampfwagen I(MG)Ausf B Tp,PzKpfw I Ausf B Tp,Sd.Kfz.101)

一號坦克B型的熱帶改進型 ,供非洲軍團使用。

C型

被盟軍繳獲的C型一號坦克

被盟軍繳獲的C型一號坦克一號坦克C型(Panzerkampfwagen I(MG)Ausf C,PzKpfw I Ausf C,VK601)

偵察坦克(VK601)

空降坦克(由梅賽施密特Me 321巨型運輸機)

1938年秋天,德國陸軍兵器局與Krauss-Maffei (以下簡稱KM)、MAN和Daimler-Benz(以下簡稱DB三個廠簽約,著手開發新型的一號與二號坦克。新型的一號坦克重量設定為6噸,代號VK601,要求輕量與高速,做為空降與偵察坦克。原型車在1939年秋天與冬天完成組裝與測試,正面裝甲為30mm,側裝甲14.5mm,與當時的四號坦克相當,可以抵擋20mm炮的攻擊

強化發電機並換裝變速箱,改裝後路上最高時速達79公里/小時,但由於炮盾進行了換裝,沒注意的話會誤以為此車裝設了與二號坦克相同的20毫米機炮,此型號生產了40輛,在短暫的投入戰場之後又被修改回訓練用途。

D型

一號坦克D型(Panzerkampfwagen I Ausf D,PzKpfw I Ausf D,VK602)

一號坦克D型(VK 602)則是在C型(VK601)的基礎上加厚裝甲的改進型。

F型

F型一號坦克

F型一號坦克一號坦克F型(Panzerkampfwagen I Ausf F,PzKpfw I Ausf F,VK1801)

1939年夏天德軍入侵波蘭,雖然迅速瓦解波蘭軍隊的有效抵抗,但是實際上德軍坦克的輕裝甲禁不起反坦克炮的射擊。 在此同時,兵器局正計畫開發另一款新的一號和二號坦克,主要訴求即為重裝甲。新的一號坦克款式設定重量18噸,代號VK1801,要求配備重裝甲以配合步兵攻擊﹔主武裝與一號坦克同為兩艇機槍,維持兩名乘員。

F型一號坦克

F型一號坦克VK1801的裝甲厚度在正面皆達80毫米,側面與後面也有50毫米,正面可以抵擋當時德軍最強的50mm穿甲彈(AP)直擊,而側面則能防禦37mm穿甲彈,最終重量達21噸。1939年底第六兵監部要求兵器局開始生產第0系列的VK1801的30輛,兵器局在隔年二月發出契約。 1940年2月第六兵監部並要求預備開始生產第一系列的100輛VK1801,以便在1941年底可以開始交貨,但是這個命令在1942年7月1日下令終止。

第一輛原型車在1940年6月17日完成,並在1941年9底前完成全部30個炮塔的生產組裝,自1942年4月開始組裝第0系列的VK1801,在12月完成全部30輛的生產。1942年7月正式稱為一號坦克F型(VK1801) 。原先設計為攻略法國馬奇諾防線時,作為正面的吸引炮火角色而製作,總計生產了30輛。但是最後生產速度來不及戰場所需而戰爭已經結束,因此被轉用至東線戰場。

一號坦克F型由於數量少且服役的部隊不多,亦不像其他1943-44年的德軍坦克,一號F型從未使用防磁塗料。現在俄羅斯境的庫賓卡裝甲博物館和塞爾維亞的貝爾格勒軍事博物館內可以看到一號坦克F型的展品。

衍生型號

一號防空坦克

一號防空坦克模型

一號防空坦克模型Flakpanzer I Ausf A

在1941年以前,德國的防空坦克都是以半履帶車底盤為基礎,儘管半履帶車機動性能良好,但是薄弱的裝甲,若遇到敵人反裝甲武器便十分危險。1940年的末期,德軍為了提高防空坦克越野性能以及裝甲防護性,提出以全履帶車輛底盤為基礎的防空坦克,此時,老舊的1號坦克已經於戰場退至後方擔任訓練坦克,德國工程師們遂利用1號坦克底盤來改裝成為防空坦克,並於1941年初由柏林的阿爾卡特公司完成24輛1號防空坦克,裝備了第614防空營的三個連(每連8輛)。:改裝完成的1號防空坦克,防護性能簡陋,僅在火炮前方裝設人員防盾,導致火力以及裝甲防護力都嫌不足。1號防空坦克配屬於614防空營,廣泛使用於德蘇戰場,直至1943年的史達林格勒保衛戰,這些1號防空坦克全部被摧毀,而部隊也灰飛煙滅了。1943年東線戰場上曾繳獲過一些一號防空坦克被改裝上15mm MG 151/15型重機槍。

一號指揮坦克

Kleine Panzer Befehlswagen I,Sd.Kfz.265

指揮坦克,移除了炮塔,裝有突起的上層指揮結構和固定的四角型指揮塔,出入口開在指揮結構兩側。它裝有FuG2和FuG6電台,多出的天線架在右側翼子板上。蘇德戰爭爆發後又加裝了更強的FuG8和FuG10電台而成為後期型,框形天線環繞車體。1935年至1937年在一號坦克B型基礎上共改造了184輛指揮坦克,另有6輛是用A型改造。

炸藥投放車

炸藥搬運車

炸藥搬運車Ladungsleger I Ausf A/B (zerstorerpanzer) - explosive charge layer

攜帶50公斤爆炸物的車輛。兩種不同的型號只是投放裝置發生了改變。他們是特別為工兵單位設計的,提供給他們用以攜帶延遲引爆的炸藥。它們被使用在了德軍對西線發動的閃電戰(例如第七裝甲師)和還有一些投入了蘇聯戰場。

噴火坦克

Flammemwerfer I Ausf A - flamethrower tank

一號坦克A型改裝成噴火坦克。

其他衍生型號

一號坦克生產後,德國仍然持續摸索著裝甲部隊的操作方式以及潛在可能性,因此生產大量一號坦克的底盤進行各種改造;最早的衍生型是在西班牙內戰中為了彌補一號坦克虛弱的反坦克能力因此裝上大口徑機關炮,但那種屬於戰場現地改良而非德國原廠之設計,德國利用一號坦克的底盤設計出彈藥運輸車、裝甲回收車、自行火炮等構型,這些設計中最成功的成品為SdKfz 265裝甲指揮車,這款指揮車構成了早期德軍裝甲師重要的通信鏈,並使得德國裝甲指揮官可比他國坦克部隊的傳統旗語指揮更多坦克。

一號自行反坦克炮

一號自行反坦克炮1、Munitionsschlepper I Ausf A (Sd.Kfz.111) - light ammunition carrier,特種車輛編號SdKfz111。基於一號坦克A型底盤的輕型彈藥輸送車,無炮塔。

2、Munitionsschlepper I Ausf B - cargo/ammunition carrier,特種車輛編號SdKfz111。基於一號坦克B型底盤的彈藥/物資輸送車,無炮塔。

3、Sanitatskraftwagen I (Sd.Kfz.265) - armoured ambulance,特種車輛編號SdKfz265,裝甲救護車。

4、Pionier-Kampfwagen I - engineer tank, 工程車。

5、Panzerjager I (Sd.Kfz.101) - 47mm Pak gun carrier,自走反坦克炮,裝備捷克柯斯達製造的47毫米口徑43.4倍徑A-5 P.U.V vz36火炮(反坦克炮),乘員三人,基於一號坦克B型底盤,僅有一個前護盾,是當時第一種自行反坦克火炮。

一號訓練坦克

一號訓練坦克6、Panzerjager I - 37mm Pak gun carrier,自走反坦克炮,裝備37mm反坦克炮。

7、Sturmpanzer I Bison (Sd.Kfz.101) - 150mm sIG 33 gun carrier,自行火炮,裝備150mm slG 33 L/11.4重型火炮,採用一號坦克B型的底盤。乘員三人,僅由前部一個10毫米的裝甲構成的護盾保護,上方和後面都沒有裝甲。僅在1940年2月由Alkett改裝了38輛,參加過法國、巴爾幹和蘇聯戰場的戰鬥。這是當時第一種自行火炮。

8、Leichte Bergepanzer I - light recovery vehicle,輕型回收車。

9、Instandsetzungstrupp I - troop carrier / recovery vehicle, 運輸/回收車。

10、Fahreschulewagen / Schulfahrzeuge I - training tank, 訓練車。

11、Minenraumer I Ausf B - mine clearing vehicle (50 produced in 1938), 一號坦克B型改裝成掃雷車。

12、Brueckenleger I Ausf A - light bridging vehicle (2 produced in 1939), 一號坦克A型改裝成架橋車。

作戰記錄

國軍中一號坦克

國軍中一號坦克一號坦克首次實戰為1935年之西班牙內戰,德國支援此裝備給佛朗哥軍隊,期間測試各項功能,不過在作戰中已經凸顯出一號坦克的火力及防護力皆不如蘇聯的T-26。

接下來的歐戰以及非洲戰場一號坦克皆為輔助用途。

除了歐洲外,中華民國在1936年也曾經進口了16輛一號坦克A型並納入陸軍裝甲兵團第三連編制,在隨後的抗日戰爭中參加了淞滬會戰,由於使用方式錯誤加上蔣中正堅持將一號坦克留在南京防守以至於在南京保衛戰中因為無法渡河所有遭到日軍俘虜,還被日軍拿去靖國神社以“蘇聯制俘虜坦克”展示(為了避免破壞與德國即將締結的同盟關係故稱為“蘇聯制”)

基本規格

總重量 5.4(A型)/5.8(B型)噸

全長 4.02(A型)/4.42(B型)米

國軍中的一號坦克

國軍中的一號坦克寬度 2.06米

全高 1.72米

操作人數 2人;車長及駕駛員

裝甲厚度、類型 7至13毫米

主要武器 兩門7.92毫米MG13機槍(A型)

發動機 克虜伯M 305 4汽缸氣冷汽油引擎(A型)

梅巴赫NL 38 TR 6汽缸液冷汽油引擎(B型以後)

輸出功率 60PS(59匹,44千瓦)

100PS(98匹馬力、73千瓦)

推重比 11.1PS/噸

懸掛系統 橢圓鋼板彈簧

最大行動距離 140公里(A型)

170公里(B型)

最高速度 37公里/小時(A型)

40公里/小時(B型)