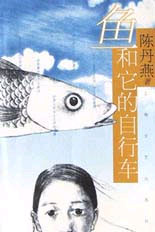

內容簡介

這本小說,通過一個上海女子從十七歲的女孩,到為人妻母的成長過程,她像氣球一樣每當吹大,就會破滅的愛情,她像雀斑一樣可以因為防護而變淺,但永不會消退的痛苦,通過她和大多數上海女子一樣在日常生活中經歷的故事,再現了魚到底是怎樣找它的腳踏車的。找到了以後,魚又是怎樣照顧它的腳踏車。

那是一個像魚一樣的少女,十七歲,靈魂充滿了懵懂和騷動。她渴望成長,渴望蛻變,卻不知道該如何成長和蛻變。她沒有處世經驗,卻又不純樸,她對潔白而枯燥的平庸生活厭倦透了……

英文老師落寞而溫情,保持著孤獨而浪漫的姿勢。她遠遠看著他,覺得那是她要前進的方向,於是前行。但當她的主動挑起了他的主動時,她馬上後悔了,從心裡產生一種反感、恐懼和驚奇,她心中的愛情不是這種散發著藥水肥皂味的男人臉貼著她的臉的感覺。她徹底逃了,不僅逃出了英文老師的愛情現場,而且殘酷地報復了他。中年的英文老師離一個十七歲小女孩心中的浪漫故事實在太遙遠了,她沒有遺憾,只有怒火中燒。劉島,一個患有白血病的當兵的大男孩,他把她整個青春所有遲來的吻和擁抱全部補償給了她,而她發誓要像童話里的女孩一樣去解救受傷的野獸。但她又一次失望,她發現了他的虛薄。於是又逃離了那散發著芬芳的腐朽的花朵……

在別人眼裡,她是一個罪孽深重的女孩,帶著魔鬼的氣息,不可理喻。其實,她並非叛逆,只是固執,對理想愛情的固執,她夢想與一個有著軍人背景的、富有內涵的男人,牽著手從有梧桐樹的馬路上走過。她心中的愛情保持著純潔而高傲的姿態,這種柏拉圖式的愛情像美麗的藍色玻璃瓶,雖然美麗,卻極易破碎。

魏松,她的丈夫,讓她成了一個平庸的家庭主婦,她再次開始了逃離,邂逅了一生夢想的男人——沙沙……

作者介紹

陳丹燕

陳丹燕陳丹燕,1958年12月18日生於北京,1982年畢業於華東師範大學中文系。1983年出版長篇童話譯著《小老鼠斯圖亞特》。1984年第一篇散文《中國少女》發表在上海《少年文藝》,獲上海青年作家獎、陳伯吹兒童文學獎、中國作家協會優秀兒童文學作品獎。主要作品有:《當有人遇到不幸》、《上鎖的抽屜》、《女中學生三部曲》、《寒冬麗日》、《女中學生之死》、《心動如水》、《一個女孩》、《紐約假日》等。

編輯推薦

在七十年代柏林的女權運動高潮中,女權主義提出過一個著名的口號,叫:一個女人不需要男人,就像一條魚不需要腳踏車一樣。到了九十年代,柏林的一家女子婚姻介紹所的名字,叫做:魚在找它的腳踏車。一個北京的婦女問題研究者認為,上海市民階級的婦女,在生活中看不見內心的理想,安身於小康的生活,沉湎於都市的時尚,生活的激情對於她們,就像腳踏車對於一條魚一樣。一個上海女子認為。對生活的激情,對過一種不平凡的生活的要求,對男人和女人之間的感情,這些事對每個人來說,都是魚和腳踏車的關係。

作者語錄

常常我會希望修改很多年以前寫過的文章,《魚和她的腳踏車》就是一個例子,這個故事寫在1992年,然後它就出版,到2002年的時候著作權期到了,出版社希望能夠重版,所以我重新再仔細看了一次,這時候發現十年裡面我的很多想法有變化,對這個故事的很多闡述我希望能夠更深入。

這時候我很想修改,修改以後再出版,那個感覺很像昆德拉說的每一個小說的寫作都像是在練習彈鋼琴,但是作家希望的是不要把練習曲反覆的彈,而是讓聽眾聽到一個相對完整的成熟的作品,當時我的同學也警告我這樣是吃力不討好的事情,但是這個修改很吸引我,所以我還是修改了三分之一然後出版,包括下面一個《紐約假日》到《慢船去中國》的過程是差不多的,《慢船去中國》的前半部分用了《紐約假日》的原型,但是放進去的一個很大的背景和新的人物以及新的事件。

從我個人來說,我看到我自己在結構上的進步,但是我不知道你會有這個感受,我不知道應該怎么說才是最誠懇的,我只能夠把整個過程告訴你,也許我更多的是從我的角度在考慮。