作者介紹

馬燕

馬燕馬燕(作者):回族,現居寧夏同心縣預旺鄉張家樹村,是村里第一個女國中生。

韓石{彼埃爾·阿斯基}(作者):法國《解放報》駐北京記者,曾在南非、以色列、紐約做過駐地記者。

王征(攝影師):1962年4月生於寧夏西吉。1992年,一位叫李媚的女士寄給王征一本《心靈史》,從此王征做了三年的準備,然後於1995年進入了他的故事鄉西海固地區。在7年的時間裡,王征拍攝了近兩千個膠捲,這些影像成就了王征:若干個歐美國家的個人攝影展,並獲得文化部金路獎。今天的王征依然眷戀西海固,還在為了那塊土地做著他喜歡的小事,現在還沒有做完。

石濤(策劃人):生於北京,經濟學學士。1988年赴美國俄亥俄大學留學,獲文學碩士。畢業後進入紐約沃克曼出版公司工作。1996年回國定居,曾任中央電視台《實話實說》和《萬家燈火》節目策劃。

1998年起從事圖書策劃、出版和銷售。至今共策劃出版圖書100餘種,包括《格調》、《香菸》、《惡俗》、《晃晃悠悠》、《支離破碎》、《對話》、《上海的女兒》、《我的攝影機不撒謊》、《清華夜話》。

作品簡介

《馬燕日記》是法國《解放報》駐京記者彼埃爾·阿斯基(中文名韓石)在寧夏西海固採訪時偶然發現的一個失學女童的日記,2002年由韓石整理後在巴黎出版,很快登上法國年度暢銷書排行榜。其著作權被轉售多個國家,包括德語、義大利語、西班牙語、日語和英語,並成為許多國家的暢銷書。2003年,該書由華夏出版社引進著作權並在國內出版。內容簡介

《馬燕日記》

《馬燕日記》馬燕在寧夏同心縣預旺鄉張家樹村,是村裡的第一個女國中生。

一個15歲的女孩,用她稚嫩的肩頭承受著貧困的壓力,在時時面臨失學的情況下,從國小4年級開始,堅持不懈地寫下了4本日記。

一個偶然的機會,《馬燕日記》在法國巴黎出版,繼而登上了法國暢銷書排行榜,並被翻譯成21國文字,暢銷歐洲和日本。這不僅改變了馬燕本人的命運,還改變了當地許多女童的命運,甚至改變了當地人一些根深蒂固的觀念——

馬燕是個回族女孩,生活在寧夏西海固同心縣預旺鄉最北邊的一個村子——張家樹村。當地的大部分女孩上到國小三年級就輟學,十四五歲結婚生孩子。

三年級的時候,家裡供不起馬燕和兩個弟弟上學了,按照當地重男輕女的傳統,只能是馬燕輟學,儘管她成績很優秀。媽媽白菊花騙馬燕說:“學校沒有書了,你先餵羊羔,等把羊羔餵大,把它賣了,你再去學校就有書了。”馬燕相信媽媽,每天割草、給弟弟做飯,閒下來就蹲在小羊羔前面,盼著它快快長大。一看到同學們往學校走,她就會淚眼汪汪……媽媽看不下去了,讓輟學21天的馬燕回到了學校。那年,她仍然是全班第一。

馬燕從國小四年級起就有記日記的習慣,為了打動母親堅硬的心,她把厚厚的4本日記塞給媽媽,又給媽媽寫信,讓弟弟讀給她聽。當聽到“媽媽,如果我上不了學,我的眼淚一輩子都流不乾”時,白菊花終於決定借錢讓女兒上學。

就在這時,馬燕的命運突然出現了轉機。法國《解放報》駐中國記者彼埃爾·阿斯基一行來到了小山村。白菊花將女兒的信和3本日記交到了他們手裡。回到北京後,這些日記和信被翻譯成法語,彼埃爾被馬燕稚嫩的文字震撼了他立即返回到張家樹村在那裡,馬燕告訴他:“我因為家裡窮,所以更要學習。如果我學習好,有知識,我就能找到好工作,我就能讓我的父母下半輩子過得幸福……”

現在的馬燕已經上了初三,而且再也不用擔心失學。當記者問起她的理想時,馬燕說:“我現在的心愿是考上重點高中,以後爭取考進北大、清華,再往後要當個記者,像彼埃爾·阿斯基叔叔這樣的記者。我要像所有幫助過我的人那樣,幫助更多輟學兒童,讓他們通過上學改變命運。”

序言

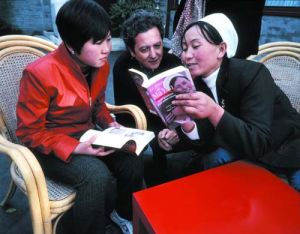

馬燕、韓石、白菊花和《馬燕日記》

馬燕、韓石、白菊花和《馬燕日記》2001年5月,張家樹村。

我們一行人即將離開,正在同村裡的阿訇道別,阿訇剛剛在自己的家裡熱情接待了我們。村裡的孩子們簇擁著我們,在中國這個非常偏僻的村莊,難得見到外國人,面對如此熱鬧的場面,孩子們異常興奮。一位官員曾經對我說過:“在美國記者埃德加•斯諾之後,你是第一個到達這裡的外國記者。”司機已經等得有點不耐煩了,因為回銀川的路還很長,很難走。

就是在這個時候,一位頭上戴著穆斯林白帽子的農村婦女,同我們中間的一個人搭話,並把我們這個朋友帶到自己的家中。她的家就在幾十米開外。薩拉•奈日是我們從北京帶來的一個朋友,也是這次旅行的策劃者。薩拉接受了這位婦女交給她的一封信和三本小冊子,藍色的封面上,寫著整整齊齊的漢字。薩拉很是驚奇,村婦堅持要她收下這些東西,好像事關她的生死。幾分鐘以後,我們帶著這件神秘又似乎很珍貴的禮物出發了。

回到北京以後,我們先對這幾本小冊子進行了簡單的翻譯,文中的內容令人驚異,文字的作者也顯露出來:馬燕,一個十三歲的女孩,面臨著人生的悲劇。我們手中的這封信,實際上是年少的女孩寫給她母親的——那個交給我們信件的婦女。馬燕在信中道出了她的憤怒。馬燕得知,她將不能再返回校園,家裡沒有能力再支付她的學費,這裡連續五年都是乾旱。

“我想讀書,”馬燕在信的標題中寫道,信紙的背面是豆子種植說明書。這張紙不少地方有塗抹的痕跡,好像作者滿腔憤怒,無法自控。後來,我們從她的日記中得知,她寫信用的這桿原子筆,是她攢了兩個星期的零花錢買來的。

這聲從心底發出的呼喊表達了不僅是中國也是世界上其他國家的失學兒童的心愿,這是渴望接受教育,相信社會進步的聲音。這個聲音應當被這箇中國小村莊之外的人們聽到。這也使我們意識到,在21世紀初,一些孩子的未來被貧窮的經濟環境所毀滅。

馬燕知道她父母的決定必將使她遭受與他們同樣的貧困,而她不能接受。她更加不能接受的是,她的兩個弟弟將繼續上學。在中國鄉村,女孩子不如男孩子受重視。她的母親所能解釋的只是:“長大你就會明白”……同這封信一起的,還有那三個藍皮小本子,裡面是馬燕的私人日記。這個獨一無二的資料,使我們明白了一個中國女孩的生活,肯定和農村中幾百萬其他女孩的生活沒有什麼區別。她們無比嚮往讀書,以便同家人一起脫離貧困;她們又每時每刻不在擔心自己的願望能不能實現。在這樣的苦難中,她們同飢餓、同兇險的人際關係進行著持久的戰鬥,她們的人數一定不在少數吧?馬燕知道他們只能靠自己來拯救自己。在今日的中國,經濟改革時期的中國,西北地區的農民是窮人中的窮人。不過,在馬燕和她的父母身上,我們看不到一點苦澀,甚至看不到他們羨慕一部分已經騰飛的中國人。他們似乎接受自己的命運,沒有提出疑問:他們所有的能量都用來求生。

對中國偏僻鄉村的艱苦生活的見證,到達了我們手中。並且,這份見證來自於一個少女,她用真切的辭彙一頁一頁地記述了她的真情實感。2000年——她只有十三歲,她用簡潔的筆調記述了她的學生生活。但是,我們很快看到馬燕在生活這所艱苦的學校中成熟起來:她寫得越來越長,更加個人化,就像對第三者掏出心底的話,這個第三者成為她的生活伴侶,陪伴著她缺吃少穿的生活、她的痛苦,或者她的快樂和希望。這本日記是不完整的,我們很久以後才得知,馬燕的爸爸習慣於用孩子們的舊作業本捲紙煙,馬燕的好幾個本子就這樣化為灰燼……因此,馬燕的日記能夠到我們的手中也是個奇蹟。

為了更好地明白這封信和這幾本日記怎么會到了我們的手中,我們應該見到這個女孩和她的母親。一個月後,我們又返回張家樹,這個地處寧夏南部的小村莊。前一次的行程已經為我們打開了這個平常處於封閉的世界。我們向著未知出發,因為沒有辦法通知任何人,這裡的通訊條件遠遠落後於中國其他地方。在那些地方,通訊正在以驚人的速度發展。

張家樹就像處在世界的盡頭,但我們並不是偶然到達那裡的。從北京到銀川——寧夏現代化的省會,僅僅用了一個小時。王征,一個攝影師朋友在機場等我們,然後我們坐了幾乎一整天的汽車。汽車行駛在崎嶇不平的山路上,主要的公路正在施工當中。漫長的路途經過了黃河邊上的農業地帶,然後道路蜿蜒在更加荒涼的半沙漠地區,這其間點綴著不少村鎮,它們的顏色幾乎和沙土融為一體。

到張家樹村的旅行更像是時間上而非空間上的倒退。村子裡的房屋分布得漫山遍野,房屋用磚砌就,屋頂鋪著傳統的瓦片。這個村子遠離中國喧鬧的城市,過著自己的生活。相對於中國在二十年中經歷的深刻變革,張家樹這個小村莊獲得的主要是平靜的生活。村民聽說我們用了不到一天一夜就從北京來到了這裡,他們掩飾不住自己的驚奇。對他們來說,首都是在多少光年以外……我們到了以後很失望。馬燕和她母親都不在村里,他們的家裡沒人。我們最終找到了她父親,一個結實的農民,不善言語,頭髮剪得像蓋子。他請我們進了他的家,一幢不大的灰磚房,立在一座山丘上,遠處是望不到頭的貧瘠的山谷。他見到我們沒有表現出過多的驚訝,只是為自家的寒酸和簡單的接待而難堪。

他對我們說:馬燕在預旺中學上學,村子的上一級就是預旺鄉,離這裡二十公里。看出我們的驚訝,他解釋說,她的妻子和他讀了馬燕的信,很受震動,於是借了一筆錢——70塊,讓孩子讀完這一年。這筆錢在今日的中國城市裡不算大數目,但是在這裡就是一大筆錢,大到使馬燕能重新踏上上學之路,同時臉上也重新有了開心的微笑。而她的母親,則出門到寧夏北部去採摘髮菜,掙一點錢還債。

我們於是循著一條崎嶇不平的路,去馬燕的學校找她,她在日記中寫到過這條路。周末,她基本上步行回家,需要走四五個小時,和她一起的還有其他同學,他們都是沒錢人家的孩子。比較“富有”的孩子,可以花上一元錢坐手扶拖拉機。拖拉機從預旺趕集回來,在路上把他們帶回來,預旺的集市是當地農民都要趕的。

出現在我們面前的是一個光彩照人、很有主意的女孩,活潑而聰明,她很高興能夠重新回到學校。這箇中國小女孩梳著短頭髮,穿著一件樸素的帶花邊領子的白襯衫,一條紅布褲子,身上所有的裝飾物就是一條塑膠的心形項鍊,兩個銀耳環。她一定是個很有個性的女孩。她知道了我的助手何岩萍和我本人是專程為她而來,掩飾不住自己的興奮。

我們很快和她一起返回村子。在阿訇的家裡,人們自發地聚集起來參加討論。阿訇是張家樹村裡有影響的人。村長也來了,還有當地的黨支部書記和另外兩個負責人。大家都擠在阿訇的客廳里,牆上掛著麥加的彩色照片,並且還掛著一張熱帶椰子樹下海灘的大照片。茶斟了一杯又一杯,當馬燕開始說起話來的時候,大家都安靜下來。

這個女孩一點也不膽怯,她說當自己知道以後再也不能上學時,心裡非常的悲傷。她感謝自己的母親,因為母親明白她的悲傷,為了她而奉獻自己,再一次到四百多里以外的地方去從事艱苦的工作。馬燕也講到她的家庭對自己寄託了多少希望,她是家裡的長女,第一個有可能打破年復一年的愁苦生活的人,只要努力學習,就能夠不用靠著這塊貧瘠的土地生活,擺脫極為傳統的社會給人的壓力。夜晚降臨了,馬燕還在不停地說著,周圍的人都很感動,雖然他們同她的命運沒有什麼不同。

大家激動的情緒過去以後,正打算各自回各自的家,一個弱小的身影在黑暗中出現了:白菊花,馬燕的媽媽。她突然回到了村子裡。剛剛外出打了兩個星期的工,她的臉上還帶著旅途後的疲憊。她的長頭髮被裹在一頂白帽子裡。她馬上就弄清楚了眼前的情形:她明白她扔到海里的瓶子,到達了正確的岸邊。淚水流在她的臉上。

白菊花對待馬燕的態度很溫和,看得出這兩個生命之間有著一條強大的紐帶。她哽咽地說:“我是一個母親,可是我的心裡非常苦。我知道我沒能力讓女兒讀完五年級。她把這封信給我,但是我不認字。她堅持說:讀吧,你會知道我多么傷心。我讓她弟弟給我讀了信,我明白了。”在阿訇的客廳里,最嚴肅的人的臉上也滾下了淚水。這天晚上,寧夏的一個偏僻小村莊裡的人都在哭泣。

這個女人,由於艱苦和拮据的生活,雖然只有三十三歲,卻好像五十多歲了。她沒有受過任何教育,不會看書寫字,但是她卻明白女兒的幸福以及整個家庭的幸福都取決於教育,而在貧困的農村地區,教育已經成為了奢侈品。好幾次,她都在困難面前退縮了,接受命運對女孩子的不公:當個文盲,等著嫁人。有一次,報名考試要三塊五毛錢,而她只有三塊錢……“每一次,馬燕都鬧得很厲害,要繼續讀書。這個孩子很犟。”馬燕的爸爸這樣說。

每一次,馬燕的老師都來勸說她母親,說這個孩子聰明,應該繼續學下去。於是白菊花就再一次外出撿髮菜,把自己的健康和青春都丟在撿髮菜的路上。她家的牆上有一張照片,她顯得很愛美,很漂亮,頭髮披著,旁邊是丈夫的黑白照片,丈夫穿著軍裝站在毛主席的像前。

在這個村子裡,大多數的女孩子只在國小讀到三四年級就輟學,只會認很少幾個字,而在中國,義務教育理論上應當是九年。馬燕肯定是個例外,她現在上到初一了。“別人早就輟學了,我只有感謝父母。”馬燕說著這樣好聽的話。

村民們著急地想要告訴我們在張家樹有很多的馬燕,帶我們到了不遠處的一座土坯小房子裡。一個拘束的女孩子,比馬燕大不了多少,現在就呆在家裡幹家務活。她輟學已經一年了。聽到詢問上學的問題,她說了聲“我要上學”,就哭著跑出去。輟學一年後,她的心靈創傷還沒有痊癒。她的父母沒有說什麼,眼睛盯著地面。他們同馬燕家一樣貧窮,他們比馬燕的父母年紀大,他們的出路更少。

白菊花從老師的支持中得到鼓勵。在預旺鄉,一個老師對她說:“你的女兒是最好的學生之一,她不應當輟學。你要讓她輟學,就毀了她的前途。”馬燕在村里上國小時,阿訇教了她兩年,他也這樣認為:“她很聰明,非常用功。她能上大學。”大學?預旺鄉里有些大家庭的女孩子上了大學,但是對於張家樹村的一個農民小女孩,這個夢想非常難以實現。

我們在阿訇家住了一晚。早上四點半,他的妻子就起來燒火,準備一頓最豐盛的早餐:羊肉、麵條、蔬菜、饅頭……這裡的貧窮沒有影響人們的好客。我們還沒有吃完,馬燕就來找我們:她母親也為我們準備了早飯。沒辦法拒絕,他們的早飯也是那么豐盛。然後,又有人來叫我們:村長也要我們臨走前吃點東西……我們把馬燕帶到了學校,她驕傲地滿懷信心地走了進去。通過我們的幫助,她不用再擔心下學期的費用了。

本來故事在這裡就有可能結束。幾個月以後,2002年3月,我們又回到了寧夏,這一次的目標更大:幫助其他的孩子返回校園。這期間,關於馬燕的報導在法國《解放報》上刊出,激發了人們善良的願望,幾個讀者希望幫助這個女孩完成學業。這篇報導也被翻成義大利文,也產生同樣的反響。在遙遠的中國村莊裡,馬燕知道她的故事觸動了西方讀者敏感的神經,並且,由於她,別的孩子也可以繼續求學了。

我們前一次到張家樹的時候,一個當地省會來的中國朋友並不支持我們對馬燕的幫助。他認為,傳統的阻力將使這個孩子遭遇和村里別的女孩一樣的命運。“一個這么貧窮的家庭,沒能力支付女孩的教育費。她十六歲就要嫁人,因為她的家庭需要用她的嫁妝給兩個弟弟找媳婦。男孩子優先。”在中國的一些地方,男方家要向女方家送聘禮。“馬燕是聰明,但是她也逃不出這樣的命運。這是不可抗拒的命運。”他這樣評論道。

但是馬燕的母親強烈地反駁他說:“我就是拼到最後一口氣,也不能讓馬燕重複我的生活。”“馬燕做了母親以後,就會明白我為她付出了多少辛苦。”白菊花有一天晚上這樣對我們說。她默默忍受著身體的痛苦,只能用草藥治病,艱苦的勞動給她帶來很多疾病。如果她能夠讀女兒的日記,她就會知道這個女兒已經懂得她的痛苦。馬燕每天在日記里都會發出很強烈的感激之情。馬燕自己也走上過撿髮菜的路,知道白菊花為了讓自已上學付出了多么大的辛苦。用她自己的話來說,她知道“要對得起媽媽的這雙手”。

這個回族女人,沒有受過教育,當年不情願地結了婚,她的生活到此為止都是一個接一個的艱難考驗。是她,教給女兒要努力堅持;是她,用拚命工作把自己的家庭維繫在一根細細的線上;是她,靠著奇特的直覺,把女兒寫的東西交給了我們,使女兒的未來獲得了保證。她可能才是這箇中國故事裡面真正的主人公。

這天晚上,在阿訇的家裡,當這個母親和她的女兒摟在一起的時候,她們表達的不僅僅是一種強烈的感情,而是兩個生命緊緊結合在一起、奮力掙脫命運控制的抗爭。

目錄

前言

馬燕日記,一個中國學生的日常生活

馬燕日記

第一部分:

2000年9月2日-2000年12月28日

第二部分:

2001年7月3日-2001年12月13日

第三部分:

2003年1月1日-2004年5月17日

後記

《馬燕日記》法文版出版之後

馬燕長大了

日記節選

2001年7月13日 星期五 (晴)

母親把饅頭蒸熟了,她就喊父親進屋吃饅頭。我也跟了進去,就把下午剩下的黑面飯成了一小碗吃,吃完了我想再盛一碗,可是小弟都給吃完了,我就問母親我可以吃一個饅頭嗎?母親說明天吃吧,今天不能吃。我說我吃一個小的,母親還是不讓。我就出來睡在外面,看著天空的星星想,是不是我沒有考上女中,母親還在生氣呢?我開始責備母親,連夜裡的飯都不給吃。我偷偷地流著淚。

2001年7月30日 星期一 (晴)

今天下午我寫日記的時候,找我的鋼筆,可是它不見了。我就問兩個弟弟見了沒有,他們說沒有。我就在昨天寫日記那兒找,也沒有找著。我就問母親,你見了沒有?母親說,她看我把筆、本子都放在炕上,她怕我丟掉,就放抽屜里了。可是我在抽屜里也沒找著。我的心都碎了。

你們也許會笑,一支鋼筆,還值得你去傷心嗎?你們不知道這支鋼筆的來歷,是我兩學期積攢的零花錢,沒有花,就買了它。我看別的同學每人有兩、三支鋼筆,而我連一支都沒有,我就忍不住買了一支。這支鋼筆的苦處其實就是我的苦處。母親給我零花錢的原因,是我一天到晚只能吃到兩頓黃米飯,她給我錢就是讓我買幾個饅頭吃。我硬是挨餓,把錢給積攢下來了。為了這支鋼筆,我不知吃了多少苦。它讓我學會了什麼是艱苦的生活,什麼是幸福的生活。每次看到它,我就像看到了母親。可是我令母親失望了。我真沒用,還在學校里過著牛馬不如的生活,如今連女中都沒有考上。活著還有什麼意思呢?

推薦

編輯推薦

《馬燕日記(增訂版)》是法國《解放報》駐京記者彼埃爾•阿斯基(韓石),在寧夏西海固採訪時偶然發現的一個失學女童的日記。2002年,他將其整理後在巴黎出版,很快登上法國年度暢銷書排行榜。其著作權被轉售多個國家,包括德國,義大利,西班牙,日本和英國,並成為許多國家的暢銷書。

媒體推薦

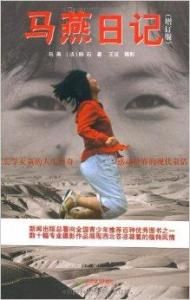

新聞出版總署向全國青少年推薦百種優秀圖書之一,數十幅專業攝影作品展現西北芬涼凝重的獨特風情。被譯成6種文字,暢銷歐亞19國,我國暢銷書排行榜上榜圖書。

失學女童的人生傳奇,感動世界的現代童話。

馬燕強烈的求學願望,令人肅然起獲和欽佩。現在很多年輕人沒有認識到,他們能去上學有多么幸運。

——克拉利絲 14歲,法國-中學生

馬燕等成千上萬窮孩子的故事,讓我們同事,也讓我們更加珍惜現在所擁有的一切。

——“新聞出版總署推薦百種青少讀物”專家評語

瑞士《時代日報》:“一個讓人遐想的美麗童話故事。”

法國《ELLE》雜誌:“全世界的暢銷書。”

法國《人道報》:“應該給所有不喜歡上學的孩子讀這本書。”

法國《少年時事日報》:“馬燕,讀者選出的本年度少年。”