內容簡介

|

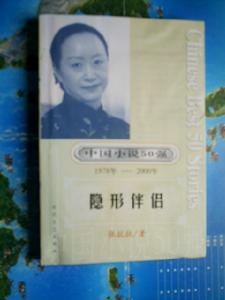

| 《隱形伴侶》 |

作者簡介

|

| 張抗抗 |

1972年發表了第一篇短篇小說《燈》,1975年出版了長篇小說《分界線》。反映黑龍江農場知識青年的生活。以後又相繼發表短篇小說《愛的權利》、《夏》、《白罌粟》;中篇小說《淡淡的晨霧》、《北極光》、《在丘陵和湖畔有一個人……》等。她還寫了中篇童話《翔兒和他的氫球》和散文集《橄欖》,出版了長篇小說《隱形伴侶》。作品中《夏》獲1980年全國優秀短篇小說獎,《淡淡的晨霧》獲第一屆全國優秀中篇小說獎。

1977年入黑龍江藝術學校編劇班學習。1979年發表短篇小說《愛的權利》,反映在新的歷史時期,青年們對不同的婚姻愛情的認識與追求。從此以後,她一直將思考的重心放在當代青年事業與愛情的矛盾衝突上。1986年出版了長篇小說《隱形伴侶》,在更加廣闊的社會背景上,展示了一代知青輾轉矛盾的內心歷程,運用細膩的精神分析手法,揭示了他們內心的創傷和追求。

作為一位作家,張抗抗具有良好的藝術感覺和藝術素質,一方面她以女性的溫柔和細膩探索青年一代的追求與痛苦,以敏銳、瀟灑的筆揭示人的心靈底蘊,作品中洋溢著青春的朝氣和純淨的詩意;另一方面比之於其他女作家的作品,她的作品包含著更多的理性思考。她不被感覺和情緒所左右,而是以一個智者的清醒有意識地將作品當作某些思考的載體,使其很多作品以深邃而獨到的思索見長。

後來在中國作家協會黑龍江分會任職,成為專業作家。1988年英國劍橋大學國際名人傳記中將其收入“世界名人錄”。

評論

人性的二重性,人格中不同因素的矛盾衝突,差不多成了人類精神痛苦的一個永不乾涸的源泉。對此,不僅心理學家們投注了越來越多的關心,現代文學藝術家們也以自己的方式作出了生動的反映。張抗抗的長篇小說《隱形伴侶》,顯然也在重複著“人性的探索”這一永無窮盡的主題。當然,她寫的是在一個特定歷史時期里、特殊社會環境中的一些別具特色的生命。不知是不是作家有意構思的,這部小說在開始的前四節中寫了這樣三件事:毆鬥、叛逃、野合。這三件事濃郁地烘托出小說中人物的生存背景。毆鬥是在農場知青之間發生的,完全是“民眾斗民眾”,血光閃閃中是一具具痙攣的軀體、一張張愚鈍的面孔,這是一場夠得上慘烈的肉搏。逃遁發生在“太陽沉落之後”,兩個曾經“無限忠於”的紅衛兵從“革命的第一線”潰逃下來,逃離了那個“革命化”的第七分場,象囚犯逃出可怕的牢籠,象鬼魂逃出黑暗的墓一樣,漸漸遠去的是知青群中絕望的哭聲。野合則發生在原始洪荒的草甸子上,那是一次冒險的偷摘禁果,野草莓在草莓谷中振顫,欲望的烈火在罪惡的深淵中熊熊燃燒,天地間的一切全都幻滅了,只剩下兩條赤裸裸的生命。從殘酷的毆鬥,到精神上的潰退,到社會理想的破滅,正是中國的一代青年人在一場特大的社會浩劫中走過的心靈路程。“文化大革命”仿若一場“日全蝕”,在中國的土地上造成了一個反常的、病態的、霉變的社會環境,在這樣的社會環境中,人的生命活動被扭曲、被蛀蝕、被污染、被毒化,小說中描繪的一系列人物形象,如陳旭、肖瀟、郭春莓、鄒思竹、扁木陀、蘇芳、大康、以及李書記、劉老狠、鮎魚頭、小女工等,就是這樣的一些生命。其中,最能夠啟人深思的,是陳旭。女作家張抗抗似乎並不怎么喜歡她的小說中的這位男主人公,行文中時時流露出她對這個人物的反感和厭惡,還不只是字面上的貶抑,而是發自內心深處的一種意識流向。不過這倒也好,由於並不偏愛,所以作家對這個靈魂、這條生命的解剖就更深刻透闢。我總覺得,作家的探索恰恰在她真切反感的這個人物身上取得了最大的成功。在實際生活中和陳旭這樣的一個人相處無疑會是一種苦刑,把“陳旭”放進文學評論的坩鍋里冶煉一下,將會證明他並不是一塊生命活動中的糟粕,在那個特定的社會環境中,陳旭其實是一個比郭春莓、比劉老狠、甚至比李書記、比肖瀟更多地體現了人的本性的人。因而,生命與社會之間的衝突,在他身上也就表現得更為尖銳激烈一些。陳旭出身低微、生長在社會的下層。他有著健壯的體魄、過人的智力、旺盛的性慾、奔放的熱情,有著強烈的、蓬勃向上的進取心。這是一條活蹦亂跳的生命,作為一個人來說,他基本上是一顆“良種”。但他又和其他一切生命的元結構一樣,具有“自我中心”和“個人本位”的傾向,他孜孜不倦地追求占有、追求優越、追求出類拔萃,顯得是那樣地野心勃勃、不可一世。這樣的一個生命的毛胚,如果是生存在一個和諧的、開明的社會環境中,很可能會漸漸成熟起來,結出一個好果子。遺憾的是社會沒有盡到自己的職責。陳旭被身不由己地捲入一場狂暴的社會政治運動中,他始而被推上虛妄的成功高峰,繼而被丟棄在冷僻的角落,社會隨意要他或扮演“造反英雄”或扮演“馴服工具”,冥冥中至高無上的力量忽略了這條年輕的生命同時也是一條獨立自主的生命。陳旭的生命自我成了一枚任意支撥的“棋子”,成了一張隨意甩出的“紙牌”。生命自我忍受不了社會角色如此無常的變換,北大荒暴虐的風雪、僵硬的凍土不足以使這條漢子退卻萎縮,而那種蒙受欺騙的心理創傷卻足以撕裂開這個尚且稚嫩的靈魂。對於陳旭說來,狡儈的表叔那沒有放膠捲的空相機第一次使他嘗到了上當受騙的滋味,林彪政治騙局的披露則完全擊碎了他對社會現實的真誠的信仰。於是,那棵“一身灰褐樹皮、一樹幹枯枝條”、“齜牙咧嘴”面目猙獰的“老柞樹”,便成了他心靈上的“圖騰”,這“圖騰”意味著一種剝去了夢幻面紗後的真實,一種醜的、惡的真實。真實畢竟是一種力量。就是靠這種真實,別無它有的陳旭竟然擊敗了德高望重的李書記,擊敗了善良純情的肖瀟。面對這種惡的真實,陳旭懷著宗教般的虔敬之情,而善良的肖瀟卻缺少正視的勇氣。每當肖瀟瞧見那棵只有枯枝而沒有樹葉的醜陋的老樹時,她的頭皮都要發麻,她信任並且嚮往的是那如雲的綠葉,一種夢幻般的善與美。人不能沒有夢幻,但現實卻並不總是靠夢幻支撐的。在這部小說中,陳旭從生命的沉淪中漸漸地悟出了真,肖瀟卻從美的夢幻中一步步陷入了假。多么無情的辯證法!相對陳旭說來,肖瀟是單純的,又是荏弱的,在她的自我中缺少那種支撐著陳旭的野性的、自然的東西。在她的生命中可能本來也並不缺乏那種東西,只是後來她受到的“教育”太多了,她太過於“文化”了,“醜小鴨”、“海的女兒”、“白雪公主”、“快樂王子”,還有優雅的提琴和繪畫,這些可以教會她適應正常的社會生活,卻不能教會她對付“史無前例”的社會環境。在嚴酷的現實面前,她成了一隻可憐的迷途的羔羊。後來的陳旭的確是變壞了。在嚴酷的現實面前,他本來是有力量進行一次重大的選擇的,即在“英雄”和“蟲豸”之間做一次抉擇,而且,真正的英雄那時也已經在共和國東北部這塊土地上挺身而出。不幸,陳旭卻選擇了“蟲豸”。他開始抽菸、酗酒、撒謊、甚至詐欺、偷竊,幾乎到了應該繩之以法的地步,他也因此而被訓斥、被責打、被禁閉,受到了相應的懲罰。對於這一錯誤的選擇,陳旭自己負有不可推卸的責任。除此之外,陳旭由人變蟲的悲劇,社會也有逃避不了的責任。“七分場”這個社會是不公正的。就在它嚴苛地懲罰陳旭的同時,卻又無比寬厚地包容下更貪婪的私慾、更卑鄙的欺詐、更殘酷的掠奪,它們不但是合法的,甚至還是“榮譽”的。這種種罪惡又是盜用了“革命”的旗號進行的,這些罪惡較之陳旭的惡又多了一層惡,那就是虛偽。令人作嘔的虛偽。陳旭的許多情況下的說謊,無寧說是對於這種罪惡的虛偽的報復與抗爭,一種無可奈何的惡作劇,一種喪失了責任感的玩世不恭。然而,陳旭對他自己鍾愛的人並不說謊。當肖瀟滿懷期望地問他今後能不能不再說謊時,他說:不能。這是一句實話。說出這句實話的代價是失去愛人和家庭,是從陽光下的農田淪入地層下的煤窯,這是需要勇氣的,他卻能夠幾乎是不加思索地說了出來。僅靠這句實話,也許就可以抵銷他曾經說過的許多謊話。然而渴望真誠的肖瀟卻不要聽。虔敬地追求真誠的肖瀟卻在一種無形的力量的誘逼下一次一次地說了假話。肖瀟與陳旭分手了,這是一場悲劇。更深層的悲劇是他們各自的心靈都被割裂了。陳旭為了固守他生命的自我,失去了在社會中存在的權利,他將象一條孤獨的狼一樣被放逐到無人的荒原上;肖瀟為了適應社會需要她扮演的角色而扭曲了真實的自我,她可能會象一隻溫順的羔羊為瘟疫般流行的社會病症所侵染。這就是張抗抗在她的小說中描繪的震撼人心的悲劇情景。個人的悲劇往往也是社會的悲劇。小說中的社會——半截河農場第七分場,是一個無視人的生命存在、無視人的內在價值、無視人的獨立人格、無視人的正當權利的社會,是一個封閉的、僵化的、畸型的生存空間。在這樣的環境裡更容易培植出專制的權力者、卑劣的說謊者、邪惡的叛逆者。我這裡肯定了陳旭,只是肯定他在這樣的社會環境裡是一個合乎邏輯的存在。資產階級的心理學家馬斯洛說過:一個好的社會允許並鼓勵人的心理需要得到滿足,而壞的社會卻相反,在一個病態社會裡,愛情、安全、尊嚴、信賴是不足的,而仇恨、羞辱、恐懼、輕蔑和專制卻大大過剩,在這樣的社會中,青年一代便會退回到一種真正自私的、玩世不恭的生活中去。馬斯洛的話本來是針對西方資本主義社會的現狀說出的,令人痛心的是,在我們國家的一個特定的時期里,卻發生了這種本來不應該發生的事情。人和動物畢竟不同。人的健康的生命活動需要有一個良好的社會環境。歸根結底,人的本質是根植於人類社會生活的土壤中的,貧瘠苦難土地上總是較難生長出歡樂健壯的生命。《隱形伴侶》中曾寫到一個新的小生命的誕生:“她睜開眼。微弱的燭光下,有一個用毛巾裹著的粉紅色的小東西。布滿皺紋的小臉上,眼睛還沒有完全睜開,象一個小老頭子,或是一隻小貓,一隻小耗子…她完全不能相信,這就是她的孩子——他看起來更象一個蠢蠢的小動物,她難以在上頭找到自己血肉的印記…他咿咿地哭,同一切嬰兒毫無例外。但他不象她聽到過的男嬰的哭聲那么嘹亮、無所顧忌。他是怯怯的、小心翼翼的,一反他在胎中的表現。好象被初生後的嚴寒,被這小屋的簡陋給嚇了一跳。” 這是生命在女主人公目光中的折射。一次偉大的人類生命的裂變,一個新的生命的創生,竟是如此地落寞、平淡、寒酸、怯懦。新的生命給母親帶來的只是對於生命的“陌生感”、“疏離感”、“荒唐感”。小生命並不是一隻“天鵝蛋”,他是一個“狗剩兒”,他本來就不該誕生,那只是北大荒的土炕誤解了一對青年男女熾熱的愛情。生命成了多餘的東西,這當然也是社會的不幸。線上試讀

太陽沉落之後,原野在那片黛紫色的雲靄下耐心等待了許久。漫岡的草尖尖上,閃爍著陽光未曾燃燒淨盡的火星子。那一整個夏天,夜都是來得這么磨磨蹭蹭。直到它終於將那些金灰色的螢火蟲,一隻只收進自己的黑口袋,疲倦地匍匐歇息,渾藍的天空才突然一下子不見了。鑽過圍牆東頭那個破土洞時,她的舌頭死死抵住了自己的牙縫,唯恐那怦怦亂跳的心,

真會弄出什麼動靜。鼓鼓的帆布書包,蹭著洞壁啪啪直往下掉沙粒,在靜悄悄的野地里,像軍訓實彈演習時落地的炸彈崩響。那會兒她渾身的毛髮都一根根豎了起來,頭上一對刷子似的小辮兒變得硬邦邦,好險沒把她自個兒卡住在洞口。

一陣苦澀的蒿草氣息撲面而來,這是圍牆外才有的青草味。她直起身子,望見那片空蕩迷茫的曠野,模模糊糊,像一團彌散的濃煙。她深吸一口氣,又裊裊地吐出去,站定了,惶惶四顧。他在哪裡?

涼絲絲的夜露,伏在密匝匝的草葉上,蛇一般地從腳脖上爬過,又纏在鞋面上,腳指頭粘濕滯重起來。

他呢?

手電筒早已攥出了汗,一截剛剛洗淨的紫皮甘蔗。假如按亮它呢,就只按一下。夜如此嚴厲陌生,吞沒了樹影和最後一線晚霞,連灰藍的天空,連銀白的星星,連油綠的風,連迅疾包圍她的那些蚊子,都掩藏得不見蹤影,只留下一片嗡嗡的聲浪。嗬,北大荒,望不見一星燈光、一點漁火的寂寂原野,才有這樣無邊無際的夜,這樣無窮無盡的黑色。像開春時浸透雪水的油黑的土地,黑得那么全心全意……手裡的電筒終於閃了一閃,從她頭頂的一棵小榆樹梢忽地掠過。

她打了一個寒噤。

幾道橫七豎八的鐵絲網,從圍牆頂端匍匐過去,在黑暗中發著幽幽的冷光,如一面巨大的網,從天空俯撒下來。土牆的拐角上,兩座殘破的崗樓依稀可辨,遙遙相對,像兩隻窺探的眼晴,鬼鬼祟祟地眨動……

到了放風時間?腳下會有紙團扔過來?也許就要高呼口號,將熱血染紅鐵窗。英雄為什麼總是要被囚禁?無論怎樣犧牲都是英雄……

那曾是多么虔誠的渴望。可恨晚生了十年,鐵絲網的象徵竟會有如此根本的區別——大批大批的知青代替了那些蓬頭垢面的勞改犯。這殘留的土牆、崗樓、望台……時時提醒著他們,這是一個昔日的勞改農場、勞改農場、勞改……

她毛骨悚然。她從未一個人在牆下獨處。尤其在野外,在簌簌夜風中,那個巨大的黑影,像一座墓冢、一個牢籠、一個洞穴,滲出陰森森的涼氣。蒿草響動,傳來一個低沉的男聲:

“關掉手電!”

一雙溫熱的大手,從身後環過來。她聞到一股熟悉的氣息,熱烘烘的汗氣與煙味混雜的男人的氣息。她把頭靠在那寬寬的肩上,舒了口氣;又緊緊箍住了他的脖子,把身子縮成一團,埋進他懷裡。

他很快放開她,側過身子,如一隻豎起耳朵的警覺的獵犬,急急地說:

“聽!什麼聲音?”

……像是冬天曠野里禿禿的電線桿上怒吼的北風;像是融雪天野甸里遠遠的狼嚎;像是開閘奔涌的河水,哀怨悲愴地旋轉;又如一群受了傷的小鳥,在嚶嚶地訴說什麼……一種忽高忽低、忽強忽弱的顫音,參差不齊地,從圍牆裡隱隱傳來。

“是哭聲。”她說,“我們排的南方女生,剛才全哭了。”

“哭什麼?”

“她們收到家裡來信,錢塘江發大水了,要衝進城裡來……有人說,見不到姆媽了。一個人哭開了頭,兩個人哭,最後大家都抱在一起哭了起來,阿麗哭得抽筋……”

他打斷她:“把手絹給我。”

“做啥?”

“給我。”

她摸出手絹遞他。手絹疊得方方正正,有一股香皂味兒。

他在手裡捏了一把,還給她。好像,笑了一笑。

“想不到,你倒沒有哭嘛。”

“是沒有哭。”她也笑笑,“她們剛剛開始哭,我就走出來了。”

小時候,媽媽去上班,她可以一個人坐在小板凳上哭到媽媽回來。媽媽!可她自打離開家,就沒給媽媽寫過信。她哭什麼?眼睛鼻子,都麻麻木木。

“有沒有人看見你出來?”他想想,追問一句。

人物塑造

|

| 《隱形伴侶》 |

陳旭由證熱到冷漠的過程,是他慢慢清醒也是他慢慢墮落的過程,這個過程蘊含著豐富的悲劇意義。那特定歷史時期的冷酷現實讓他認識到,他正生存在一個謊言的時代,人要生存就必須去說謊,不玩弄謊言那必然要被謊言所捉弄。他的理性意識發生自我分裂,隱形的我與顯形的“本我”、真的我與假的我從他整體人格中分成兩半,他開始以反道德來對抗虛偽的社會,他說謊、欺騙,也無情地揭去那些虛偽者的面紗。而他的玩世不恭完全基於他對現實關係的理解,他十分清醒。他說:“我已經讓人騙苦了,騙夠了,我要報復!”“當我看到我說實話辦不成的事而用謊話去辦就暢通無阻的時候,我真是發瘋一樣開心在我們這個世界,到處都是虛偽,這樣的社會也配還報給它坦白和真誠!“然而,陳旭畢竟出身工人家庭,畢竟純樸過,畢竟擁有過真實的情感,所以他走向徹底幻滅是以痛苦作代價的。

這主要表現在他和肖瀟的離異上。肖瀟是一種純潔的象徵,從她身邊離開實質是他在拋棄單純和天真,對於他來說並非是一件容易的事。為了擺脫由此而產生的苦痛,他不得不故意把自己變成十足的魔鬼以加大和她的疏離;另一方面,他在肖瀟身上也看到自己的過去,因而在肖瀟指責他墮落時他才看清肖瀟(陳旭的”舊我“)的愚昧幼稚。與陳旭相比,肖瀟是一個具有理想人格的知識女性,她拋棄陳旭實際上是試圖躲避虛偽以便潔身自好。可是,她並非生活在真空里,不僅她要選擇社會,社會也要選擇她,社會虛偽的毒菌同樣要吞噬她,在虛偽的汪洋面前她別無選擇,最終總是要下水為虛偽所利用。在虛偽的現實的畫布上,每個人都呈現出可悲的倒影。同是出自作者筆下的人物,這部小說中的人物不再像其早期作品中的那樣具有一種天使般的純潔,每個人都有個“隱形伴侶”,你要成“佛”;他偏要你做“魔”。在他的左右下,人實際上都變得渾渾沌沌,很難弄清誰善誰惡,即使全書中最沒人味的余主任,他的虛偽下也掩蓋著一個真實得讓人同情的目的,那就是有一天離開北大荒,回安徽老家。他的”壞“在很大程度上是由於他的社會角色。此外,這部長篇在寫法上很有特點,那就是人物的行動和人物的意識流動相互交叉的敘述方式,即在敘述人物現在進行時態的行為的同時大面積地插入人物的聯想、回憶,夢幻等,實中有虛,虛中有實。

張抗抗作品集

| 張抗抗(1950年7月3日-),原名張抗美,中國女作家,出生於杭州,祖籍廣 東新會杜阮鎮長喬。從事專業文學創作至今。國家一級作家、 中國作家協會副 主席,全國政協委員。國務院參事。 |