簡介

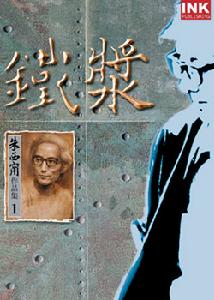

鐵漿

鐵漿《鐵漿》為朱西寧早年創作的懷鄉小說代表作,共收錄<賊><新墳><劊子手><捶帖><餘燼><紅燈籠><出殃><鎖殼門><鐵漿>等九個短篇.其中<賊>寫鄉野漢子魯大個兒義氣深重替人頂罪;<新墳>描述反對香灰符水治病執著於自修醫道的能爺,無能驅除病魔的困境;<劊子手>寫劊子手傅二畜邊啖人心邊替受刑者抱不平的口頭正義;<捶帖>描繪小兄弟倆到墳場拓碑與瞎乞丐鬥嘴的故事;<餘燼>寫合夥開店的瞎子與瘸子在大火中勾心鬥角;<紅燈籠>描述得了狂犬病的老舅雪夜求藥的故事;<出殃>寫頭七死人回魂報仇的神異事件;<鎖殼門>描繪北方漢子尋仇果報的情節;<鐵漿>描述為爭鹽槽經營,不惜生灌鐵漿致死的悲劇.在一則則鄉野傳奇的故事中,朱西甯寫活了鄉野人物的心理,也傳達了時代造就的悲劇氣氛.

詳細內容

《鐵漿》

《鐵漿》《鐵漿》是一篇精彩傑作。作者以熟練的敘述方法,把我們帶到一個古老而遙遠的世界,借孟家三代興衰的故事影射時代的遞變。盂、沈兩家一直爭奪鎮上的官鹽包銷權,孟、沈兩家的上一代、孟昭有的老子曾輸給了沈家;如今又到了轉包的年頭,孟昭有下決心要報上一代的夙仇,和沈長發拼上了。這種堅定的決心,為達目的死不罷休,可以用刀扎小腿,可以剁下手指,可以吞下紅通通的鐵漿,這已經不止是堅定,堅定過了頭,失去理性的堅定,就成為愚頑了。孟昭有身上體現的這種自我毀滅的愚頑逞傲精神是不足為訓的。孟沈兩家爭奪包鹽的同時,這個小鎮正在修築鐵路,而孟昭有慘死之剎那,火車汽笛正好發出第一聲長鳴,使人疑為他慘死的尖叫,這正是作者非常高明的象徵運用之一例。顯然,“鐵路”的意象象徵著近代工業文明,“風爐”的意象則象徵著古老的生活方式。小說中的人物無疑置於傳統與現代的衝突中,但作者在藝術處理上並沒有簡單地非此即彼的臧否,對於傳統的生活方式和價值觀念,作者棄惡取善——既解剖和鞭撻了古老文明的黑暗面及其衍化的罪孽,又把諸如“血氣”、“陽剛”、“漢子”這類物質性存在呈現在讀者面前,尤其是孟昭有之子孟憲貴變成鴉片鬼而將他父親用生命換取來的財富揮霍一盡而在雪夜中凍死於破廟,更表現了作者對古老的傳統懷著徒然的尊敬和些微的諷刺。

總之,《鐵漿》的故事把中國傳統的保守生活方式和價值觀念受外力猛烈衝擊之歷史時代現象,用明示及暗示方法,傳達得淋漓盡致。值得一提的是,這篇作品沒有具體的時空感,故事發生在什麼時代的什麼地方呢?作者正是把故事安排在這個比較抽象的時空背景上,巧妙地安排了修築鐵路火車經過這個古老的小鎮,築路和通車的進程在故事情節中不斷出現,表面看來似乎是在製造時代氛圍,而實際上火車是作者選用的意象,通過它的運用和反覆出現,使孟沈兩家爭奪包鹽的古老故事賦予了更深更高的思想內涵,主題也因之深化了,傳統觀念和現代觀念也才得以在這裡撞擊,更富有歷史感和時代感。這也正是作者的匠心所在。解讀這樣的作品,讀者才能得到更高層次的藝術享受。

作者簡介

《鐵漿》作者朱西寧

《鐵漿》作者朱西寧朱西寧,原名朱青海,1927年生於山東省臨胸縣的一個篤信基督教的家庭。抗日戰爭爆發那年,他才11歲,便離開家鄉,開始了流亡生活,浪跡於蘇北、皖東、南京、上海等地,斷斷續續地讀書和工作。抗戰勝利後,入杭州國立藝專。1946年,他19歲時,在當時的《中央日報》副刊發表第一篇小說《洋化》。解放戰爭時期加入國民黨軍隊,並隨之去了台灣。他在國民黨軍隊中,從上等兵至上校軍階,先後25年之久。50年代登上台灣文壇,是台灣“軍中作家”之一。他曾任台灣黎明文化公司總編輯、中國文化大學中文系兼任教授,並曾主編《新文藝》雜誌、任職於新中國出版社。70年代,他曾公開提倡開放30年代文學作品,因而遭到官方冷遇。1977年8月,台灣當局召開規模較大的“第二次文藝會談”,會議不僅不讓他參加,還針對他所提倡的開放30年代文學作品問題,正式通過決議,要“匡正視聽,以免流毒社會”云云。著有:長篇小說《貓》、《畫夢記》、《旱魃》、《獵狐記》、《茶鄉》等,短篇小說集《大火炬的愛》、《鐵漿》、《狼》、《破曉時分》、《第一號隧道》、《冶金者》、《現在幾點種》、《奔向太陽》、《非禮記》、《蛇》、《將軍與我》、《將軍令》、《海燕》、《牛郎星宿》、《熊》等。他的夫人劉慕沙,是台灣著名的女翻譯家,三個女兒朱天文、朱天心和朱天衣,也寫小說或寫電影劇本,或表演京劇。

評價

小說《鐵漿》,張愛玲評價很高。朱西寧很早就是張迷,曾經寫信給張,很久,到1965年秋天,文星書店給朱西寧轉來張愛玲的第一封信:"《鐵漿》這樣富於鄉土氣氛,與大家不大知道的我們的民族性,例如像戰國時代的血性,在我看來是我與多數國人失去了的錯過的一切,看了不止一遍,尤其喜歡《新墳》。請原諒我不大寫信。祝健筆。"九年以後,胡蘭成讀了這封明信片短箋,嘆息說:"還是張愛玲頂會看文章!"

讀後感

《鐵 漿》

《鐵 漿》故事從鴉片菸鬼子孟憲貴死於東嶽廟到小鎮裡的二十年前恩怨,勾勒出驚心動魄的《鐵漿》事件。 朱西寧小說具電影情節張力,更像說書人口吻,景象描繪、人物對話,在七千餘字倒敘中,把劇情給鮮活了起來。

火車駛進鄉鎮,是進入時代文明的契機。 可是在那民智未開的年代,鐵路延伸反倒是升斗小民恐慌的開始。 官廳放包的一座鹽槽,成了沉孟兩家夙仇加深的導火線。 憲貴之父──孟昭有和沉長發硬碰硬的結果,不只是付出三隻連根剁掉的手指橫放在托盤上的下場而已。

逞一時匹夫之勇也就罷了,孟昭有何苦把鮮紅的鐵漿,當成灌進沙模般的倒入嘴裡,鬥狠鬥勇的愚昧舉措致命喪黃泉,令人匪夷所思。

最終,鹽槽抓在孟家手裡,憲貴置地蓋樓、娶媳納嬛,大煙跟著也抽上了癮。 而身後孑然,只遺下半截煙槍。

現今社會不乏草莓族與紈袴子弟,為人父母要留才還是留財? 現今社會不乏草莓族與紈袴子弟,為人父母要留才還是留財? 值得省思! 值得省思!