簡介

《鏡報》

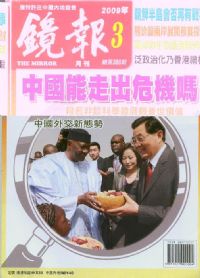

《鏡報》《鏡報》是一本立足香港的民辦的以時政為主的高質素綜合性月刊。它是原全國政協常委、香港特區大紫荊勛賢徐四民先生和港澳知名人士於1977年8月創辦的。

《鏡報》創刊以來,始終以“振興中華、誠實敢言”的宗旨贏得讀者。海內外政界人士、政要智囊、經濟學家、軍事專家、國際問題專家、法律專家、人權專家、理論學者、科學家、文學家、教授博士、海外華裔學人、高級新聞人士、高級行政人員、著名企業家都為《鏡報》撰寫文章或接受訪問。《鏡報》信息靈通新鮮可靠,評論公允精闢獨到,具有“人無我有、人有我新、人新我快、人快我深”的風格,成為人們觀察、認識中國內地、港澳、台灣和國際社會會的重要視窗,在輿論界起匡正視聽的作用。近來,著名大信息網站更把《鏡報》列為四家值得介紹的政論性刊物之一。香港特首夫人董趙洪娉稱《鏡報》是“人民喉舌”。《鏡報》中的文章不僅常被台港澳、東南亞、歐美加等報刊摘轉,更經常為中國內地銷量達數百萬份的《參考訊息》和多家刊物所轉載,有的還被作為「內部參考」推薦給中央有關部門,受到國家領導人的重視。

2002年,江澤民主席親自為《鏡報》創刊25周年題詞“以弘揚正氣之筆,寫愛國愛港之情。” 《鏡報》作為獨樹一幟的權威刊物,在許多國家的政府決策機關、駐外使館、商務機構、軍事部門、企業集團、科研學朮部門和高等學府中都有訂戶。海內外眾多的政界軍界工商界人士、中產階級、專家學者、教授博士、大專學生乃至普羅大眾,以及世界各地的華人華僑,均為鏡報的長期讀者。《鏡報》在海內外各階層擁有廣大的讀者群。海外中國問題專家和外國駐港外交人士將《鏡報》視為研究中國政局走向的重要參考資料。海外工商企業家更通過《鏡報》了解中國發展前景,決定投資和發展方向。

內容風格

《鏡報》

《鏡報》《鏡報》內容嚴肅,主要寫政治、經濟、軍事、國際關係、法律、人權、科學、文學、學術、新聞學和公共行政等,均是以企業家關心之事為目標。《鏡報》主要於香港、澳門、台灣以及中國大陸發售,亦有遠銷世界各地其它地方,是目前少數的能在中國大陸行銷的綜合性境外刊物。

廣告收益方面,《鏡報》的客戶都是以親中公司或組織為主,如紅雙喜、五豐行、中國銀行、正骨水、白天鵝賓館、新光酒樓、中華制漆、龍發製藥等。2002年,當時的中國國家主席江澤民曾親身為《鏡報》創刊25周年題詞“以弘揚正氣之筆,寫愛國愛港之情。”

創辦人

徐四民

徐四民徐四民,大紫荊勛賢(1914年7月3日-2007年9月9日),祖籍福建廈門,緬甸華人報人、商人,緬甸《新仰光報》和香港《鏡報》月刊創辦人。早年於緬甸組織反日活動,支援中國抗日戰爭。

他後來支持中華人民共和國建國,並且歷任全國政協委員、全國人大代表,以及全國政協常委等職。徐四民在香港左派陣營中地位不淺,向來以言論大膽著稱,故得“徐大炮”之名。他晚年曾連番發表激烈言論,引起很大爭議。

在2007年1月23日,徐四民把父親與自己珍藏關於上世紀緬甸華僑歷史的著作與手稿贈送予香港大學圖書館。在同年7月初,他最後一次公開露面,當時已經需以輪椅代步。8月,他因為膽管癌由香港養和醫院轉往瑪麗醫院留醫,然後在9月9日晚上8時,因癌症引發腎衰竭在瑪麗醫院病逝,終年93歲。徐四民在9月18日安葬於深圳大鵬灣華僑永遠墓園與亡妻合葬。

默多克及其新聞帝國

外國著名報紙

| 報紙,是以刊載新聞和時事評論為主的定期向公眾發行的印刷出版物。是大眾傳播的重要載體,具有反映和引導社會輿論的功能。 |