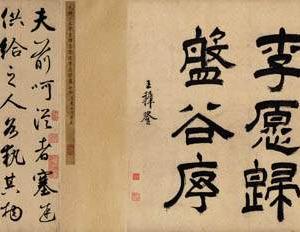

《送李願歸盤谷序》書法--鮮于樞書

《送李願歸盤谷序》書法--鮮于樞書《送李願歸盤谷序》,唐代傑出散文大家韓愈的散文名篇之一。作者借李願之口,描繪出三種人:一是“坐於廟朝,進退百官”的達官貴人,二是“窮居而野處”的山林隱士,三是趨炎附勢、投機鑽營的小人。通過對比,對志得意滿、窮奢極欲的大官僚和卑躬屈膝、攀附權貴之徒進行了辛辣的嘲諷,對友人的隱居之志大加讚賞。文章最後一段,用一首古歌的形式和濃郁的抒情筆調,詠嘆、讚美、祝福友人的隱居生活,也流露出欣羨之意。

韓愈的贈序非常有名,這篇尤為歷代稱道。蘇軾《跋退之送李願序》一文說:“歐陽文忠公嘗謂晉無文章,惟陶淵明《歸去來》一篇而已。余亦以謂唐無文章,惟韓退之《送李願歸盤谷》一篇而已。平生願效此作一篇,每執筆輒罷,因自笑曰:不若且放,教退之獨步。”

作品原文

太行之陽有盤谷[1]。盤谷之間,泉甘而土肥,草木叢茂,居民鮮少。或曰:“謂其環兩山之間,故曰‘盤’。”或曰:“是谷也,宅幽而勢阻,隱者之所盤鏇[2]。”友人李願居之。

願之言曰:“人之稱大丈夫者,我知之矣:利澤施於人,名聲昭於時,坐於廟朝[3],進退百官[4],而佐天子出令;其在外,則樹旗旄[5],羅弓矢,武夫前呵,從者塞途,供給之人,各執其物,夾道而疾馳。喜有賞,怒有刑。才畯滿前[6],道古今而譽盛德,入耳而不煩。曲眉豐頰,清聲而便體[7],秀外而惠中[8],飄輕裾[9],翳長袖[10],粉白黛綠者[11],列屋而閒居,妒寵而負恃[12],爭妍而取憐[13]。大丈夫之遇知於天子、用力於當世者之所為也。吾非惡此而逃之[14],是有命焉,不可幸而致也。

“窮居而野處,升高而望遠,坐茂樹以終日,濯清泉以自潔。采于山,美可茹;釣於水,鮮可食。起居無時,惟適之安。與其有譽於前,孰若無毀於其後;與其有樂於身,孰若無憂於其心。車服不維[15],刀鋸不加[16],理亂不知17],黜陟不聞[18]。大丈夫不遇於時者之所為也,我則行之。

“伺候於公卿之門,奔走於形勢之途[19],足將進而趑趄[20],口將言而囁嚅[21],處污穢而不羞,觸刑辟而誅戮[22],僥倖於萬一,老死而後止者,其於為人,賢不肖何如也?”

昌黎韓愈聞其言而壯之[23],與之酒而為之歌曰:“盤之中,維子之宮;盤之土,維子之稼[24];盤之泉,可濯可沿;盤之阻,誰爭子所?窈而深[25],廓其有容(26);繚而曲[27],如往而復。嗟盤之樂兮,樂且無央;虎豹遠跡兮,蛟龍遁藏;鬼神守護兮,呵禁不祥。飲且食兮壽而康,無不足兮奚所望!膏吾車兮秣吾馬,從子於盤兮,終吾生以徜徉[28]!”

作品注釋

[1]陽:山的南面叫陽。盤谷:在今河南濟源北二十里。

[2]盤鏇:同盤桓,留連、逗留。

[3]廟朝:宗廟和朝廷。古代有時在宗廟發號施令。“廟朝”連稱,指中央政權機構。

[4]進退:這裡指任免升降。

[5]旗旄:旗幟。旄,旗竿上用旄牛尾裝飾的旗幟。

[6]才畯:才能出眾的人。畯,同“俊”。

[7]便體:美好的體態。

[8]惠中:聰慧的資質。惠,同“慧”。

[9]裾:衣服的前後襟。

[10]翳:遮蔽,掩映。

[11]黛:青黑色顏料。古代女子用以畫眉。

[12]負恃:依仗。這裡指自恃貌美。

[13]憐:愛。

[14]惡:厭惡。

[15]車服:代指官職。古代以官職的品級高下,確定所用車子和服飾。

[16]刀鋸:指刑具。

[17]理:治。唐代避高宗李治的名諱,以“理”代“治”。

[18]黜陟:指官吏的進退或升降。

[19]趑趄:躊躕不前。

[20]形勢之途:追求地位和權勢的道路。

[21]囁嚅:欲言又止的樣子。

[22]刑辟:刑法。

[23]昌黎:韓氏的郡望。唐代重世族,所以作者標郡望。

[24]稼:播種五穀,這裡指種穀處。

[25]窈:幽遠。

[26]廓其有容:廣闊而有所容。其:猶“而”。

[27]繚:屈曲。

[28]徜徉:自由自在地來來往往。

作品譯文

朱耷書《送李願歸盤谷序》

朱耷書《送李願歸盤谷序》太行山的南麓有個叫盤谷的地方。盤谷中間,泉水甜美而土地肥沃,草木豐茂,居民稀少。或者說:“因為它處在兩山環抱之間,所以叫‘盤’。”或者說:“這個谷,境地幽靜而山勢險阻,是隱居的人盤鏇的地方。”我的朋友李願就隱居在這裡。

李願曾經發過這樣的議論:“人們稱之為大丈夫的,我太知道了。那就是要施利益恩澤於人,讓自己的名望聲譽昭著於世。他們坐在廟堂朝廷之上,任免文武百官,輔佐天子發布詔令。到了外地,就樹起旗旄,羅列著弓箭,武士在前面喝道,隨從把路都堵塞了,供應服侍的人,拿著各自的東西,夾道賓士。喜有賞,怒有罰。才智傑出之士擁滿跟前,道古稱今地讚揚他們盛大的功德,教對方聽起來很入耳而不厭煩。此外還有那些眉毛彎彎臉蛋兒豐滿的美人,聲音清脆而體態輕盈,外貌秀美而內心聰穎,飄動著輕輕的衣襟,低拖著長長的袖子,撲麵粉白而描眉黛綠,舒適地養在一列列的後房裡,失去依仗而妒忌別人受寵,為了博取憐愛而斗美爭妍。這就是那些被天子賞識、為當代出力的大丈夫的所作所為啊。我倒並非厭惡這些而故意逃避,只是人各有命,不可能僥倖得到。

“要是在草野之間過窮困的隱居生活,登高可以望遠,一天到晚坐在茂盛的樹林裡悠然自得,用清澈的泉水把自己洗得很潔淨。從山上采來的,甘美可口;從水中釣到的,鮮嫩可食。生活作息沒有一定的時間,只要舒適就行。與其當面聽到讚譽之辭,不如背後不遭人毀謗;與其身體得到快樂,不如內心無所憂慮。不受官車官服的束縛,也沒有遭刀鋸刑戮的危險,天下治亂不須知道,貶謫升遷一概不聞。這是那些生不逢時的大丈夫所能做的,我就是這樣做了。

“另外一種人則在公卿的門前伺候,奔走於勢利途中,腳剛邁出又猶豫不前,口剛張開又囁嚅不語,處於污穢之中而不知羞愧,觸犯刑律而將遭誅戮,即使這樣還想萬一能僥倖發跡,直到老死而後已,在為人處世上哪種人賢哪種人不肖呢?”

昌黎韓愈,聽了這番話而不覺心氣為之一壯,就敬他的酒為他唱了這首歌說:“盤谷中間,有你先生的家園。盤谷的土地,可以種植。盤谷的清泉,可以洗濯可以盤桓。盤谷山勢險阻,又有誰來爭奪你先生的住所?又幽又深,空闊得能廣為包容;又彎又曲,走過去又繞回到原處。讚嘆盤谷的樂趣啊,快樂久長。虎豹的腳跡遠去啊,蛟龍逃遁深藏。鬼神守護著啊,呵禁不祥。注意飲食啊長壽而健康,沒有不滿足的啊又有什麼奢望?給我的車轄上好油啊還餵好我的馬,跟隨先生你去盤谷啊,讓我一輩子在那兒棲息徜徉。”

寫作背景

這篇序文寫於唐德宗貞元十七年(801),當時韓愈34歲,離開了徐州幕府,到京城謀職。自從貞元八年(792)中進士以來,在將近十年的時間裡,韓愈一直為仕進汲汲奔走,卻始終沒有得到朝廷的重用,處境艱難,心情抑鬱。因此,借送友人李願歸盤谷隱居之機,寫下這篇贈序,一吐胸中的不平之氣。李願是當時的一個隱者,號盤穀子,生平不詳。盤谷,在現在河南省濟源縣城北二十里。

作者簡介

韓愈是唐代古文運動的領袖,在著名的唐宋八大家之中居於首位。是我國古代繼司馬遷之後又一位傑出的散文大師。蘇軾說他“文起八代之衰”。說散文創作經過蕭條之後,在韓愈的努力下,又得到了繁榮。我們說唐代散文發展興盛的原因很多,但應承認韓愈功不可抹。他不但有古文創作的主張,而且有自己的可以作為範例的卓越的散文傳世。他還有不少朋友、學生共同致力於古文的創作和發展,形成了文學革新的一股力量。韓愈的作品雄奇生動,氣盛言宜,歷來膾炙人口。而在他作品中,贈“序文”尤為出色。

內容鑑賞

《送李願歸盤谷序》在韓愈眾多的贈序文中,是一篇頗為引人注目的傑作。據《東坡題跋》記載,蘇軾很欣賞這篇贈序,曾說:“唐無文章,惟韓退之《送李願歸盤谷序》而已。”“唐無文章”之說未免誇張,但內容尚可靠。這話之所以廣為流傳,至少說明韓愈這篇文章是很有特色和影響的。

全文共分三段:開頭介紹友人隱居的盤谷;中間刻畫達官貴人、隱居之士和趨炎附勢之徒;末尾是讚美隱居生活的贈歌。全文開合自如,渾然一體,而主要篇幅和描寫重點都在中間一大段。

第一段:寫盤谷是隱居的好地方。“太行之陽有盤谷。盤谷之間,泉甘而土肥,草木叢茂,居民鮮少。或曰:謂其環兩山之間,故曰‘盤’。或曰:‘是谷也,宅幽而勢阻,隱者之所盤鏇。’友人李願居之。”

韓愈起筆簡練,交代清楚了便不多費筆墨。開頭這一段就是如此。他的其它贈序文也是這樣。如《送孟東野序》,一開頭就觸及文章中心:“大凡物不得其平則鳴!”引起文中無數個“鳴”字。《送董邵南序》:“燕趙古稱多感慨悲壯之士。”一下子就明了董邵南的去向,而且“古”字又暗中埋伏了樂毅、荊軻等人。用他們的仁義、怒氣反襯今天的番鎮圖謀不軌。所以清代古文家吳魯倫評說:“韓公為文,每爭起句,凝練精重,獨創奇格。”意思是韓愈寫文章對開頭非常用力氣,很注意寫好它。非常簡練、莊重,開創了自己奇特的風格。

本文歌頌隱居之士,一落筆就點明了他隱居的處所。“太行之阻有盤谷”。山的南面、水的北面稱作“陽”,這句說太行山的南面有一個盤谷。講一下陰、陽二字,在古代往往用來表方位。山南水北稱為“陽”;相反山北水南稱為“陰”。這種用法在今天有些地名里還可看出痕跡來。如山陰、江陰、洛陽、衡陽等。能看出它們是根據山水的有關方位來命名的。姚鼐《登泰山記》:“泰山之陽,汶水西流;其陰,汶水東流。”陰和陽分別指山南和山北。本文開頭,有點類似遊記開頭。一下子就交代了盤谷的方位。“盤谷之間,泉甘而土肥”,上面已經提到盤谷,這裡又說“盤谷之間”,用頂針手法,再次提到“盤谷”,使讀者加深對盤谷的印象。文章從三個方面來描寫盤谷是隱居的樂土。

盤古地區:泉水甘甜,土地肥沃。寫盤谷生活條件好。“草木叢茂,居民鮮少”,“叢茂”是叢生而茂密,“鮮”,讀第三聲,也是少的意思。這兩句一說盤谷風景優美,一說盤谷環境幽靜。這幾句概敘此處有甘泉沃土,茂樹成蔭,綠草遍地,且所在幽僻,地廣人稀,是隱居者徘徊逍遙的好地方。“或曰:謂其環兩山之間,故曰‘盤’。”“或曰”,是有的人說,說它環繞在兩山之間,所以叫做盤。“或曰:‘是谷也,宅幽而勢阻,隱者之所盤鏇。’”“是谷”,這個山谷,“是”作指示代詞用。“宅”是居的意思,“宅幽而勢阻”,說居處幽僻,地勢阻塞。“隱者之所盤鏇”,盤鏇,即盤桓、逗留,這裡是隱居者所盤桓、逍遙的地方。兩個“或曰”都從“盤”字著墨,扣住隱居的意思。第一個“或曰”是從地形的特點來說明盤谷命名的依據;第二個“或曰”是從隱者對此地留連忘返的態度來寫盤谷命名的依據。這兩個“或曰”有三個作用,“一石三鳥”:(1)寫出盤谷命名的原因;(2)繼續寫盤谷是隱者的好去處;(3)從對盤谷“環兩山之間”“宅幽而勢阻”的山勢描寫中,表現隱者自視清高,不甘同流合污的情懷。作者一開頭就反覆寫“盤谷”還有一層深意,即以幽雅清靜的盤谷來對照污濁骯髒的社會現實。這從不同角度對“盤谷”的有趣又自圓其說的解釋,顯出韓愈行文的迭宕之妙。“友人李願居之”一句,說李願就住在這裡。既結束了這段對盤谷的介紹,又引出第二段“願之言曰”內容,承上啟下,巧妙、自然過渡之筆。

這段從盤谷的地理位置,寫到它的自然條件,再寫到命名盤谷的原因,最後落實到盤鏇在這裡的主人公李願的身上。可以說一直不離“盤谷”這兩個字來作文章。一開頭就讓人感到,盤谷是遠離骯髒塵世的地方,從而襯托出隱居者的高潔。

第二段的全部內容都由“願之言曰”這四個字引出。這是頗為獨特的章法,迥別於其它的贈序之作。作者所要表達的意思,通過贈序對象之口說出來,這很奇特。明代茅坤在《韓文公文鈔》中說,通篇包舉李願說話,自說數語,“自又別是一格。”清代劉大櫆在“為文偶記”中說:“韓愈文奇。”構思奇特,確實如此。

通過李願之口講了三種人,讓三種人都到舞台上來亮相。首先出場的是所謂“大丈夫”。:“人之稱大丈夫者,我知之矣:利澤施於人,名聲昭於時。坐於廟朝,進退百官,而佐天子出令,其在外,則樹旗旄,羅弓矢,武夫前呵,從者塞途,供給之人,各執其物,夾道而疾馳。喜有賞,怒有刑。才畯滿前,道古今而譽盛德,入耳而不煩。曲眉豐頰,倩聲而便體,秀外而惠中飄輕裾,翳長袖,粉白黛綠者,列屋而閒居,妒寵而負恃,爭妍而取憐。大丈夫之遇知於天子、用力於當世者之所為也。吾非惡此而逃之,是有命焉,不可幸而致也。”“人之稱大丈夫”,人們所稱之為大丈夫的。作者在“大丈夫”前面冠以“人之稱”三個字。“大丈夫”本是褒義詞,但“人之稱大丈夫”,貶義很明顯流露出來。說明是所謂的大丈夫,不是真正的大丈夫。而“我知之矣”,我曉得了。更含有極端的篾視和強烈的嘲諷。換句話說,所謂大丈夫,不過如此而已。接著文章從四個方面來描寫世俗人所謂的“大丈夫”:

(1)在朝的聲威權勢。“利澤施於人”,說利益恩澤,也就是好處施給別人。“名聲昭於時”,“昭”,昭顯的意思,說名聲顯於一時。可見這個所謂的大丈夫,有權有勢,灸手可熱,他喜歡沽名釣譽,搞點小恩小惠用以籠絡別人,一時間十分火熱顯赫。“坐於廟朝,進退百官,而佐天子出令”,進一步點明了“大丈夫”居於一人之下,萬人之上的權相身份。“廟朝”的廟,是宗廟,古代皇帝的有些重要活動是在宗廟內進行,這是對祖先的尊重。“朝”,即朝廷。“廟朝”,也是朝廷的意思。在古文中有些朝廷的重大決策、策劃,叫“廟策”“廟算”。“坐於廟朝”,坐在朝廷上,就是執掌大權的意思。“進退百官”是使動用法,使百官進或退,宰相在任免或升降百官上握有很大權力的。“佐天子出令”,是輔佐天子發出命令,“佐”是輔佐、幫助的意思。如果光從“坐於廟朝”數句來看,似乎不寓貶意。但以下卻可逐步看清作者對“大丈夫”的態度。

(2)出巡的淫威驕橫。“其在外,則樹旗旄,羅弓矢”,“其”,指“大丈夫”。“旄”,是儀仗用的一種旗子,旗竿上裝飾著旄牛尾,“旗旄”,就是一種旗幟,樹起來,是作為一種儀仗。“羅弓矢”,“羅”是羅列,“弓矢”是弓箭,樹立旗幟,羅列弓箭,看出身份很高,所以儀仗赫赫。而且手下還有一大幫人馬,“武夫前呵,從者塞途,供給之人,各執其物,夾道而疾馳。”“武夫前呵”的“呵”是呵斥,呵斥行人讓路,大官要來了。“從者”是跟隨的人,“塞途”,塞滿道路。“夾道”,是在道路兩邊。“疾馳”,很快的賓士。這幾句話的意思是:前有喝道的“武夫”,後有“塞途”的“從者”,兩旁“疾馳”著“各執其物”者,他們召之即來,隨時滿足長官無盡的需求。這浩浩蕩蕩的隊伍,只是為權貴一人服務的。足見一幟啟始,八面威風。從供應人員之多和奔忙之況,可見其作威作福。這是從外出情景極寫得志小人驕橫不可一世的氣焰。

(3)惡劣的習性。一個人權利極度膨脹,自然得意非常。“喜有賞,怒有刑”,這兩句寫刑賞出於喜怒,沒有絲毫法制可言。在極簡練的敘述中,透出對權相濫施權利、無法無天的不滿。對骯髒官場裡出現的這種有悖常規的、極不合理的現象,提出了強烈的抗議,也發出自己“不平則鳴”的心聲。喜怒濫施賞罰,這是得志小人的習性之一。

其次寫才畯們無恥的吹捧。“才畯滿前”,“才畯”指有過人的才幹。“畯”同俊,即才能出眾的人,但這裡乃是諷刺那些以阿諛奉承為職業的幫閒文人,“才畯們”僅有的一點本事不過是拍馬溜須,討得主子的歡心罷了。“道古今而譽盛德”,即說古道今,稱譽主子的“盛德”,“盛德”就是美德。“入耳而不煩”,是聽到耳朵里而不覺得厭煩。這是冷竣之筆,入木三分地勾勒出權貴們那志滿益德,樂滋滋、飄飄然的醜態,可憎又可笑。作者就是在這似乎不盡意的描述中,狠狠地鞭撻了得志小人那齷齪的靈魂。喜聽奉承之詞,是得志小人的習性之二。

(4)荒淫奢侈的家居生活。寫“大丈夫”妻妾美人之多和爭寵吃醋。“曲眉豐頰”,寫彎曲的眉毛,豐滿的臉頰。唐時女人以胖為美。這是說姬妾們容貌嬌麗。“清聲而便體”,寫聲音、體態,說聲音清潤,體態輕盈。“便”,輕盈的意思。“秀外而惠中”,說外表秀麗,而內心聰慧。“惠”通慧,聰慧。“飄輕裾,翳長袖,粉白黛綠”,這是寫穿著打扮。飄動著輕薄的衣襟,掩映著長長的雙袖,塗著脂粉畫著眉毛。這裡,“裾”是衣襟,“翳”是遮蔽的意思。“黛”是用來畫眉的青黑色的顏料。“列屋而閒居”,排列在屋子裡,無事而空閒呆著。這裡“列屋”,見姬妾之多。“閒居”見其無所事事。和白居易寫“後宮佳麗三千人”,和前文的“塞途”“夾道”“滿前”有異曲同工之妙。說姬妾成群,數字驚人,強調其荒淫程度。“妒寵而負恃”,是說自恃貌美而妒忌人家受到寵愛。“負”和“恃”都是憑仗,依恃的意思,“寵”是指“大丈夫”的憐愛。“妍”,是美,“爭妍”就是爭美。“憐”,有憐憫的意思,也有憐愛的意思,本文“取憐”的憐,是愛的意思。“妒寵而負恃”兩句越是寫美人們的爭風吃醋,越能暴露出“大丈夫”生活的糜爛荒淫。

在淋漓盡致地渲染了權相在朝廷與在外面的威風,並以文人幫閒、姬妾爭寵,襯托出無恥和墮落之後,文章以“大丈夫之遇知於天子,用力於當世者之所為也”一句略作小結。“遇知”是遇到賞識。“遇知於天子”就是遇到皇帝的賞識,“用力於當世”,講在當世出力,也就是掌握當時的權力的意思。全句可翻成,這是遇到皇帝的賞識,在當世發揮自己力量大丈夫的所作所為。這句話罵了大丈夫,其實也罵了天子。如果不是天子昏庸無道,大丈夫怎能爬上權勢赫赫的高位呢?這裡韓愈泄發了對最高統治者與腐敗朝政的不滿,表現出了可貴的、批判黑暗現實的戰鬥精神。“吾非惡此而逃之,是有命焉,不可幸而致也”,說我不是厭惡此而逃避之。“此”和“之”均指“大丈夫”的地位和作為;這是有命的啊,即由命運決定的,不可僥倖而得到的啊!“幸”是僥倖。“致”是獲致,得到的意思。這幾句似乎是自我貶抑的話,好像李願也不能忘情於富貴。其實把大丈夫的發跡歸之於命,那其的非才、非德就不言而喻了。大丈夫不是因有才、有德才爬上高位去的,那是一種“命”。致使一些有才幹的人上不去;沒有才幹的人卻在台上作威作福。作者為此憤憤不平。他想有所作為,卻被當權者長期冷落,沒什麼可說的,就怪自己的命運不好吧!這實在是很巧妙的抗議。“吾非惡此而逃之”,這也是承上啟下的巧妙之筆。“惡此”,承接上文大丈夫的所作所為。“逃之”,引出下文,歸隱田園。隱者從何處來?從官場來。歸隱何方?於是引出對歸隱盤谷隱士的描寫。自然就寫到第二種人,隱居者,是韓愈讚美的對象。

第二種人:“窮居而野處,升高而望遠,坐茂樹以終日,濯清泉以自潔。采于山,美可茹,釣於水,鮮可食。起居無時,惟適之安。與其有譽於前,孰若無毀於其後;與其有樂於身,孰若無憂於其心。車服不維,刀鋸不加,理亂不知,黜陟不聞。大丈夫不遇於時者之所為也,我則行之。”“窮居而野處”,說困窮家居而僻處荒野,點出所讚美的對象是隱居之士。“窮”,是困窮,仕途不順,而非貧窮之謂。“升高而望遠”,說登上高地去眺望遠方,寫隱居者閒適而超塵脫俗,在大自然中漫遊。“坐茂樹以終日”,坐在茂密的樹下以逍遙終日。“終日”,度過一天。“濯清泉以自潔”,“濯”,是洗滌的意思,這句說在清泉里洗浴以保持自身的潔淨。《楚辭》有“濯吾衣,濯吾足”。後世用“濯衣”比喻避世隱居的清高自潔。“濯清泉”也有此意,修身養性,潔身自好。這兩句意為,隱居者逍遙自在,傲岸孤高。“采于山,美可茹,釣於水,鮮可食”,這四句每句只有三個字,以簡單的句式,整齊的節奏,傳達出歡快之情,極寫隱居者之樂。說在山上採集瓜果之類,味美可食。“茹”是食的意思,在水裡釣取魚蝦之類,新鮮可口。在盤谷過著採摘、垂釣隱居生活真是莫大的享受。“起居無時,惟適之安”,“無時”,是說不定時,起居不定時,愛什麼時候起來就什麼時候起來,愛什麼時候休息就什麼時候休息。“惟適之安”,“之”是起將賓語“適”提前的作用,其實就是“惟安適”,只是安心於舒適的生活。這與官場奔波,宧海浮沉,惴惴不安形成鮮明對照。從“窮居而野處”到“惟適之安”,都是描寫隱者清閒自適的生活和清高避世的志向。

下面作收結,“與其有譽於前,孰若無毀於其後;與其有樂於身,孰若無憂於其心”。兩個分句的議論,進一步強化了以隱居為安樂的感情。“與其……孰若……”就是“與其……”何如……”是選擇、肯定後者,鄙棄、否定前者,與其有稱譽在前,不如無謗毀在後;與其有樂趣在身上,還不如無憂愁在心裡。這是隱居者的處世之道,他們不圖功利,與世無爭,清高不俗,自得其樂。“車服不維,刀鋸不加,理亂不知,黜陟不聞”,四個排比是兩個分句,一氣抒發了隱居者不受官場束縛的自由感和遠離阿諛爾詐的官場生活的安全感。反襯出上層統治集團內部勾心鬥角,官僚們的浮沉不定和世宦生涯的禍福難測,以及整個社會的動盪不安。“維”,是維繫,束縛。“車服”即乘的車與穿的官服,因官吏的等級不同而不同,就是指代官職,“車服不維”,就是指沒有官職的束縛。“刀鋸不加”,是說刑罰加不到我身上;“刀鋸”是古代的刑具。“理亂不知”就是“治亂不知”,朝政與我無關,用“理”不用“治”,這是避唐高宗李治的諱。“黜陟不聞”,說官吏進退升降一律不聞不問。“黜”是貶職或罷官,陟原是上升登高的意思,以後用以指晉用或升官。下面作者也用一句話對此加以小結,“大丈夫不遇於時者之所為也,我則行之”,說這是沒有碰上好時運的大丈夫的所作所為,我就是這樣做的。注意,這裡的“大丈夫”是潔身自愛的隱居者,是真正的大丈夫,是作者肯定和歌頌的對象。他遠離污濁,鄙棄富貴,心地坦然,多么自信、自在。這無疑是對“人之稱大丈夫者”極有力的否定。

最後亮相的(第三種人)是趨炎附勢之徒。“伺候於公卿之門,奔走於形勢之途,足將進而趑趄,口將言而囁嚅,處污穢而不羞,觸刑辟而誅戮,僥倖於萬一,老死而後止者,其於為人,賢不肖何如也?” 作者以尖刻的語言,對這類不得志的小人,予以猛烈的抨擊,辛辣的諷刺,惟妙惟肖地刻畫出了這群丒類熱衷於往上爬,擔心爬不好會摔下來,因而瞻前顧後、顧慮重重的複雜心理。“伺候於公卿之門”,在公卿叔貴的門前等候著。這一定是有什麼事有求於大官。這些小人察言觀色,搖尾乞憐,卑躬屈膝,是那樣低三下四。“奔走於形勢之途”,這裡的“形勢”是權勢的意思,即有權有勢者,講這些小人奔走於權勢者的門路。這是緊接上句說的。可見這幫群醜忙忙碌碌,苦心鑽營,巴結權貴,尋機求見,是那樣令人作嘔、憎惡。“足將進而趑趄,口將言而囁嚅”,這兩句逼真地畫出了小人那欲進又不敢,欲說又不敢言的可憐相。“趑趄”是躊躇不前的樣子。“囁嚅”是欲言又止的情態,到底該不該進去呢,該不該開口呢?小人猶豫著,為獵取功名利祿,要進去,要開口。但若不成功呢?會遭到什麼不良後果、不測之禍呢?小人就是這樣打著算盤,苦苦地思慮著。這寫出了不得志小人那察言觀色,仰人鼻息的奴才神態。韓愈琢磨透了他們的心理,描寫起來繪聲繪色,如見其人。明代宗臣《報劉一丈書》也生動刻畫了無恥之徒,阿諛奉承,乾謁求見的丒態,足見韓愈這篇文章影響之深。“處污穢而不羞”,處在骯髒的地位而不知羞恥。看出作者對這般丒類的極度厭惡和蔑視。“觸刑辟而誅戮”,“辟”是法律。“刑辟”就是刑罰。“誅”和“戮”都是殺的意思,即觸犯了刑法,遭到了殺戮。這是對向上爬而跌得粉身碎骨的小人的生動寫照,咎由自取的諷刺意味昭然若揭。“其於為人賢不肖何如也”,“賢”是好。“不肖”就是不賢、不好,說這種人在為人方面好還是不好,你看怎么樣呢?這是用發問的方式,讓讀者自己去思索,給趨炎附勢者下結論。顯然沒有明說,卻收到了比明說遠為強烈的效果。這句話對不得志小人作了小結。他還運用比較的方法,暗中給三種人都下了斷語。隱居者賢,達官貴人和趨炎附勢者不肖。他們雖然有得志與不得志之別,但都是卑鄙無恥的小人,只有隱居者才是好的、賢的。這樣一句既了結了一層的意思,又總結了整個第二段的意思,一筆兩用精煉而有力。收束筆勢闊遠,不僅見了最後一種人,而且見了三種人。“其氣澎湃”的評語極其生動地說出了韓愈為文構思的奇特非凡和表現手法的變化莫測。

末段是贈歌,極寫隱居生活的舒適、無憂。“昌黎韓愈聞其言而壯之”,作者說自己聽到李願的話,感到他說得氣盛有理。“壯之”,是意動用法,是“以之為壯”的意思。一筆了結了上文。“與之酒而為之歌曰”。“之”,代李願。說,給他一杯酒並為他作了一首贈歌。歌詞處處與開頭照應,可見韓愈行文之嚴密,無懈可擊。歌詞可分為三層:

第一層回應首段,繼續寫盤谷地理條件的優越,是第一段的補充、具體化。“盤之中,維子之宮”,說盤谷之中是你的房屋,“維”是語助詞,用在句首或句中,無實義。“子”是對人的尊稱,“宮”古代是房屋的通稱,後來才專指帝王的住所,這裡就是房屋的意思。這句與開頭“友人李願居之”呼應,說明整個盤谷任從隱者逍遙。“盤之土,維子之稼”,說盤谷的土地是你種穀的處所。“稼”音古,不念稼,指播種五穀處所。說明在這裡可以養身。“盤之泉,可濯可沿”,“濯”是洗滌。“沿”是沿著,是沿著散步漫遊的意思。這句說盤谷的泉水,可以用來洗滌,也可以沿著它散步。都是寫隱居者的潔身自好和逍遙自在。以上“盤之土”“盤之泉”與開頭的“泉甘而土肥”“隱者之所盤鏇”遙之呼應。“盤之阻,誰爭子所”,說盤谷的險阻如此,有誰來爭你的住所? 說明這是不爭之地。“窈而深,廓其有容”,“窈”是幽遠的意思。“其”是助詞,無實義。“有容”是有所含容,合起來是說盤谷開闊而有所含容。“繚而曲,如往而復”,“繚”是繚繞。“曲”是曲折,講盤谷的地形繚繞曲折,“如往而復”是說好像往前走,卻不知不覺地又回來了。“盤之阻”“窈而深”“繚而曲”照應了前面的“居民鮮少”“環兩山之間”“宅幽而勢阻”等。這四個排比句構成了一幅美麗、富饒、寂靜和阻塞的山莊圖畫。“盤之阻”是四句的總前提,“窈、深、繚、曲”是“阻”的具體化。以上是從地理條件的優越來描寫盤谷之樂。

第二層寫生活在盤谷的無窮樂趣。“嗟盤之樂兮,樂且無央”,是說啊!這盤谷的樂趣啊!這樂趣將是沒有窮盡的。“央”是窮盡的意思。這是過渡句,用頂針突出“樂”字,下從三方面寫盤谷之樂:

(1)無邪惡之徒侵害。社會上是壞人當道,而這裡是“虎豹遠跡兮,蛟龍遁藏,鬼神守護兮,呵禁不祥”。“虎豹遠跡兮”,這“虎豹”是無雙語,暗指那些橫行霸道者,“遠跡”是說足跡離得遠遠的,即說明這裡沒有虎豹來。“蛟龍遁藏”,“遁藏”是逃遁隱藏的意思,那些作怪興妖、為非作歹的東西,都逃避開了。說明盤谷洋溢著蓬勃正氣,那些興妖作怪,為非作歹的東西都逃避開了。隱居者高潔純正,心地坦然,自然得到神靈的保祐。

(2)有神靈保護。“鬼神守護兮,呵禁不祥”,說得到神靈的保佑,不吉祥的東西被神靈吆喝禁止。這裡“鬼神守護”包含著作者由衷地、深情地祝福。總之,歌詞的字裡行間流露出對隱居者的熱烈稱頌和熱情的肯定。這也是對得志、不得志小人的極力貶斥和無情的否定。

(3)飲食鮮美,長壽康樂。“飲且食兮壽而康,無不足兮奚所望”。“且”,在這裡作為連詞,表示並列的意思,“飲且食”就是又飲又食。“而”也是作連詞用,表示前後是並列的關係。“壽而康”就是長壽健康。“無不足兮奚所望”,說沒有什麼不滿足的,還有什麼其他的企望呢? “奚”是疑問代詞,相當於“何”,那裡、什麼。這兩句寫隱居者生活美好及心滿意足的情態。這都是針對官場的黑暗、爾虞我詐、朝不保夕帶來的結果所說的。

第三層寫作者以對盤谷的無限嚮往,顯示出對現實的深深不滿。“膏吾車兮秣吾馬,從子於盤兮,終吾生以徜徉!”“膏”念第四聲,是給車軸加油的意思。“膏吾車”就是給我的車軸抹上油。“秣”是餵養的意思,“秣吾馬”,就是把我的馬餵養好。“從子於盤兮”,“從”是跟從,這句說在盤谷那地方跟著你逍遙過日子。“終吾生以徜徉”,“終吾生”的“終”,是到底、結束,“終吾生”,是說從現在到我生命的結束,就是一輩子的意思。“徜徉”是縱情地徘徊遊蕩,這句說在盤谷徘徊遊蕩過完我這一輩子。總之,這裡描寫言盡而意無窮,令人玩味不已。

對友人李願從以情相送到以志相隨。這末段與起段相呼應,起到珠聯璧合的作用,而且與中段的主要部分聯繫起來,表明作者的愛憎,使全文收尾如豹尾一般紮實有力。

藝術特色

從結構上看,本文以“願之言曰”開一章法,作贈序的主要內容,幾乎都是通過贈序對象自己的口滔滔不絕地說了出來。這種寫法新鮮奇特。反賓為主,不僅有新意,而且由於作者將自己的思想感情通過志同道合者之口說出,所以同樣收到了第一人稱敘述的效果,變贈言為記言,借贈序對象之口,表作者本人之意。韓愈為文善於獨創,他“文起八代之衰”,實繼八代之承。他重視學習前人的創作經驗,但又不是一味模仿,而是寫出有自己特色的作品。他自己作品也不是一個面孔,而是精心構思,富於變化。這篇篇不雷同,讀來都新鮮。韓愈的贈序文很多,但沒有一篇章法是完全一樣的。如《送孟東野序》、《送董邵南序》等皆不相同。

在寫作方法上具有特色,與其它篇章迥然不同。釆用了“兩賓夾一主”的寫法。清代劉大櫆說這篇文章:“極力形容得志之小人與不得志之小人,兩邊夾寫,而隱居之高乃見。”行文藏而不露。通過第二段的描寫,讓“不可一世的權貴”、“潔身自愛的隱士”、“趨炎附勢的小人”都走上舞台亮相,在比較之中,隱居者心靈之高潔與小人靈魂之卑劣,形成鮮明對照。作者以強烈的褒貶,生動的描寫,形象的筆墨,而不是抽象的議論,表達自己愛憎。總之通過比較,讓生動形象來說明問題,因而富有高度的藝術魅力、感染力。

賓主相行,以賓襯主這種寫法在古代散文中,並不少見。就拿韓愈另一篇贈序文《送高閒人序》來說,高閒和尚是主,善於寫草書的張旭是賓,治理天下的堯、舜、禹、湯,還有善於射箭的養叔,善於殺牛的庖丁,善制聲音的師曠,善治病的扁鵲等,則是賓中之賓。寫的實在熱鬧。所謂主賓,賓中之賓,換句話說就是主要人物、次要人物,次要人物中的次要人物。賓中之賓都是專心致志的,在某個方面取得了舉世矚目輝煌成就,這些精於其業的人物,眾星托月般的映襯出草聖張旭,他由於“不治他伎”“有動於心”“必於草書發之”以致“天地事物之變可喜可惡,一寓於書”,所以“變動猶鬼,不可端倪。”終於登上書法藝術的高峰。賓都是這樣用志不改,如此關心,那主哪——高閒和尚“為心泊然無所起”“於世淡然無所嗜”,這一和尚對外事是不聞不問,漠不關心。由於不得張旭之心,卻模仿張旭,逐其跡,結果是徒勞無得,“未見其能旭也。”看不到他能學到張旭那樣的本領。在這篇文章里,韓愈以主賓的強烈對比,巧妙的在送給和尚的文章中,說出了學浮屠者難以有所作為的排斥佛學思想的旨意,令對方真是哭笑不得。足見韓愈對這種賓主相行的比較寫法是非常善長的。

但像本文這樣以前後兩賓夾寫中間一主的手法,更是高妙。讓隱者在前與得志小人形成鮮明對照,在後又與不得志小人形成鮮明對照,就更進一步突出深化了主題。隱居者既與氣焰不可一世的大官僚有所區別,也與戰戰兢兢往上爬的可憐蟲不同。如果把隱居者與得志、戰戰兢兢不得志的兩種小人分別加以比較,勢必造成文字的冗長、拖沓;把隱居者放在中間,給人以鶴立雞群之感,一併而照應前後,用墨十分節省。“與其有譽於前,熟若無毀於後。”這裡的“譽”是指小人說的,當然“毀”也可指小人有朝一日會跌下來,但也指後面不得志小人說的。“與其有樂於身,孰若無憂於其心。” 這個“樂”“憂”可以說是針對得志者而發的,現在很樂,將來說不上要憂呢?而這“憂”也可以指不得志小人說的,整天為自己向上爬而操心、憂愁。這一寫法照應前後兩端,實在巧妙。這樣對比著寫,既使行文簡練,又突出了隱者不同於那兩種人的高潔、安適,達到了讚賞美化隱者的目的。

本文語言也很有特色。駢散結合。“駢”,二馬駕車,對稱意思。“散”,散體,奇句單行。韓愈在本文中,用了或駢或散的語言。前人評說韓愈這篇文章,兼用了駢儷文的一些寫法,但它本身仍是古文,並不是駢文。他這種駢散結合的手法,用的十分巧妙。韓愈領導唐代古文運動,改變了浮艷空洞的駢文壟斷文壇的局面。但他在創作雄健清新形實並美的散文的時候,並沒一概地排斥駢文的寫作手法,而適當的運用一些偶句,行文長短錯落,奇偶相間,於整齊參差之中,無不堅硬而柔韌有餘。如寫權貴一層:喜有賞,怒有刑(偶句);才畯滿前,道古今而譽盛德,入耳而不煩(奇句);倩聲而便體,秀外而惠中,飄輕裾,翳長袖(偶句);列屋而閒居,妒寵而負恃,爭妍而取憐(排比句)。句式變化多端,決不呆板、單調,讀來朗朗上口,富有節奏感,味道十足。寫趨炎附勢者一層:伺候於公卿之門,奔走於形勢之途,足將進而趑趄,口將言而囁嚅,處污穢而不羞,觸刑辟而誅戮,僥倖於萬一,老死而後止。每句或5字、或6字、或7字,兩兩相對,句式整齊而嚴謹,與所反映內容相稱,活靈活現地描繪出小人熱衷富貴,終日奔波,到處鑽營而又擔驚受怕,拘謹異常的鬼狀態。然後作者用其於為人,賢不肖何如也?一個長的問句放在段落末尾,引人深思,意味深長,答案自在不言之中。

本文的贈歌寫的很美,可看出韓愈的語言技巧和藝術功力,我們從贈歌開始看:“盤之中,維子之宮,盤之土,維子之稼,盤之阻,誰爭子所,繚而曲,如往而復” 都用了先三、後四的整齊句式。而“中”與“宮”,“土”與“稼”,“泉”與“沿”,“阻”與“所”,“深”與“容”,“曲”與“復”相押韻,兩句一韻,不斷變換。其中“盤之中”以下四句為排比;“窈而深”以下是兩個對仗,在工整句式中也顯現出變化。聲韻、句式上有變亦有不變,生動地傳達出了隱居者的悠閒自如、輕鬆活潑的生活情趣。“嗟盤之樂兮,樂且無央,虎豹遠跡兮,蛟龍遁藏,鬼神守護兮,呵禁不祥”。是先5後4的句式。“央”、“藏”、“祥”押韻;“飲且食兮壽而康,無不足兮奚所望”。“飲且食”與“壽而康”,“無不足”與“奚所望”各自相對。“膏吾車兮秣吾馬,從子於盤兮,終吾生以徜徉!”這三句用長、短、長的奇數句式,有力的結束全文。

總而言之,在作者筆下,或者是奇數句式,或者是偶數句式,變化莫測,抒情達意,淋漓盡致,表現出錘鍊語言的極高造詣。精心設詞,節節獨造,這是韓愈獲得藝術上成功的重要原因。