原詩

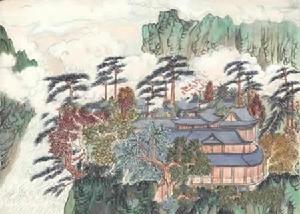

《越中覽古》詩意圖

《越中覽古》詩意圖越王勾踐破吳歸,

義士還鄉盡錦衣。

宮女如花滿春殿,

只今惟有鷓鴣飛。

譯詩

越王勾踐滅亡吳國回來了,

戰士們回家全部穿上了錦袍。

春天裡,越王的宮殿里宮女好像鮮花一樣到處都是,

可現在只有鷓鴣鳥在飛來飛去。

創作背景這是一首懷古之作,亦即詩人遊覽越中(唐越中,治所在今浙江紹興),有感於其地在古代歷史上古代歷史上所發生過的著名事件而寫下的。在春秋時代,吳越兩國爭霸南方,成為世仇。越王勾踐於公元前494年,被吳王夫差打敗,回到國內,臥薪嘗膽,誓報此仇。公元前473年,他果然把吳國滅了。詩寫的就是這件事。

作品賞析.

詩歌不是 《越中覽古》

《越中覽古》李白另有一首懷古詩《蘇台覽古》可資比較:“舊苑荒台楊柳新,菱歌清唱不勝春。只今惟有西江月,曾照吳王宮裡人。”蘇台即姑蘇台,是春秋時代吳王夫差遊樂的地方,故址在今江蘇省蘇州市。此詩一上來就寫吳苑的殘破,蘇台的荒涼,而人事的變化,興廢的無常,自在其中。後面緊接以楊柳在春天又發新芽,柳色青青,年年如舊,歲歲常新,以“新”與“舊”,不變的景物與變化的人事,作鮮明的對照,更加深了憑弔古蹟的感慨。一句之中,以兩種不同的事物來對比,寫出古今盛衰之感,用意遣詞,精煉而又自然。次句接寫當前景色。青青新柳之外,還有一些女子在唱著菱歌,無限的春光之中,迴蕩著歌聲的鏇律。楊柳又換新葉,船娘閒唱菱歌,舊苑荒台,依然瀰漫著無邊春色,而昔日的帝王宮殿,美女笙歌,卻一切都已化為烏有。所以後兩句便點出,只有懸掛在從西方流來的大江上的那輪明月,是亘古不變的;只有她,才照見過吳宮的繁華,看見過象夫差、西施這樣的當時人物,可以作歷史的見證人罷了。

此兩詩都是覽古之作,主題相同,題材近似,但越中一首,著重在明寫昔日之繁華,以四分之三的篇幅竭力渲染,而以結句寫今日之荒涼抹殺之,轉出主意。蘇台一首則著重寫今日之荒涼,以暗示昔日之繁華,以今古常新的自然景物來襯托變幻無常的人事,見出今昔盛衰之感,所以其表現手段又各自不同。從這裡也可以看出詩人變化多端的藝術技巧。

特色

1、結構新穎。全詩前三句寫古,全一句寫今;前三唏是詩人的想像,後一句是詩人所見之物。前三唏已不可見,只能 靠想像,有時可見,但尋常之人不會與前三句所想像之詞相聯繫。即使能想像到,也不會聯得如此巧妙。對前三句還可以作這樣的分析,即第一句是總寫,是敘述句,二、三句是承接首句而寫,是描述句。在格式上就是一種獨創,章法特殊,耐人尋味。

2、全詩無一字議論。雖無一字議論,但否定的諷刺含義卻自在其中,不可不謂大手筆。

作者簡介

李白(701~762),字太白,號青蓮居士。是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變,善於從民間文藝和神話傳說中吸取營養和素材,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。