《群書治要》

《群書治要》主要版本

群書治要封面

群書治要封面作者:魏徵、虞世南、褚遂良

出版單位:團結出版社

出版時間:2011-06-01

ISBN:9787512604278

開本:16開

頁數:4冊

群書治要封面

群書治要封面作者:魏徵、褚亮、虞世南、蕭德言

出版單位:中國書店出版社

出版時間:2012-5-1

ISBN:9787514902075

開本:32開

頁數:28冊

《群書治要》作者考

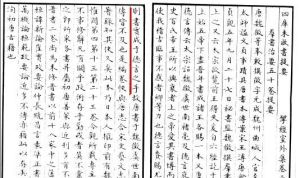

四庫未收書提要 羣書治要提要

四庫未收書提要 羣書治要提要《群書治要》作者考據阮元考證,《群書治要》第一編者,應為蕭德言,《四庫未收書提要》(《揅經室外集》卷二(揅音研))*《羣書治要五十卷提要》曰:《唐書.蕭德言傳》雲(按:《唐書》者,《新唐書》也):“德言齎賜尤渥”,然則書實成於德言之手,故《唐書》於魏徵、虞世南、褚亮傳,皆不及也。

唐末亡佚中土失傳近千年

如此珍貴的一部典籍,然因當時中國雕版印刷尚未發達,此書至宋初已失傳,《宋史》亦不見記載。所幸者,此書經由日本遣唐使帶到日本,從此被日本歷代天皇及皇子、大臣奉為圭臬,成為學習研討中華文化的一部重要經典。據日本尾張國校督臣細井德民在天明五年刊印《群書治要》時寫的考例中記敘,早在公元13世紀日本鎌倉幕府第五代武將軍北條實時(亦稱金澤實時),因其“好居書籍”,故在發現《群書治要》後,請中秘書寫“以藏其金澤文庫”,《群書治要》因此得以傳世。後來,此書歸德川家康,他在得到這個本子後,曾於1616年(日本元和二年)正月命令用活字排印。但此時的《群書治要》已經缺失卷第四、卷第十三和卷第二十,殘存四十七卷了。半年後,《群書治要》印成五十一部,每部凡四十七冊。不幸的是,此時德川家康突然去世,印本只是分贈給了德川家康的後裔尾張、紀伊兩家藩主。事實上等於沒有公開發行,所以流傳在外間的不多。1781年,也就是日本天明元年,尾張藩主家的大納言宗睦,有感於《群書治要》未能流布,便從楓山官庫中借得原“金澤文庫”藏僧人抄本《群書治要》,重新校刊。1786年(日本天明六年)重印本告成,分贈諸藩主和各位親臣。這就是今天流傳於世的天明本《群書治要》。

清代《群書治要》

清 嘉慶 宛委別藏 羣書治要

清 嘉慶 宛委別藏 羣書治要《宛委別藏》系嘉慶皇帝(1795-1820在位)在故宮養心殿的藏書總稱。《四庫全書》修纂結束後,阮元巡撫浙江時,發現大量《四庫全書》未收的精本善本書籍。遂留心搜訪,先後求得175種(《群書治要》即其中之一種),並依《四庫全書總目》例,為每書撰寫提要,隨書奏進皇帝。嘉慶帝十分高興,遂據傳說夏禹登宛委山得金簡玉字之書,親筆賜名《宛委別藏》。

中華民國《叢書集成初編》之《羣書治要》

《叢書集成初編》,王雲五主編。商務印書館於1935-1937年陸續印出,已出3467冊,由於戰亂,未出者533冊。《群書治要》是其中之一種。1985年起中華書局用上海商務印書館本影印,未出者亦補齊,共4000冊。

《羣書治要》再回東土兩岸高層齊關注

中華民國 叢書集成初編 羣書治要

中華民國 叢書集成初編 羣書治要20世紀90年代,我國原駐日本大使符浩先生通過日本皇室成員獲得一套天明時期出版的《群書治要》,交給陝西省黃河文化經濟發展研究會,該會邀請十幾位專家學者,對《群書治要》選用的65部典籍進行考證、點評,分篇今譯,並進行了標點斷句和勘誤,集結成書,名為《群書治要考譯》。《群書治要考譯》一書於1996年開始策劃,編譯工作啟動於1998年,在此期間,在故去的老一輩無產階級革命家習仲勛同志、符浩同志和習老的夫人共同的關心下,《群書治要考譯》的工作歷經數年,終於圓滿完成,習仲勛同志生前曾為《群書治要考譯》一書題詞:“古鏡今鑒”。2011年6月,該書由團結出版社正式出版。無獨有偶,據中央電視台《海峽兩岸》報導,2011年5月,馬英九先生也將《群書治要》一書贈送給台灣國民黨的民意代表。《群書治要》在成書一千多年之後,仍受到高層人士之如此關注,可見其千古之魅力。

古鏡今鑒治國方略復興中華之寶典

《群書治要》雖然誕生於一千三百多年以前,但是,書中的治國思想實為中國古聖先王治國教民之集大成,其治國平天下之智慧、理念、方法、經驗與成效,均是歷經幾千年考驗所累積的寶藏結晶。作為一部中華傳統文化的濃縮卷,唐太宗以《群書治要》為鑑,以“聖賢”為訓,吸取歷史的經驗教訓,於為君、擇人、施政、教化,其脈絡是顯而易見的。故《群書治要》理所當然地成為唐太宗之後,歷代君王乃至輔臣和各級官吏修身、治國、平天下的教科書。當今許多專家學者和社會賢達也認為,該書可稱是“中華傳統文化的精粹集成,世代治國安民的經驗彙編,儒家‘修、齊、治、平’的理論大綱,大唐‘貞觀之治’的施政指南,當今領導幹部的從政參考,構建和諧社會的必備讀本”。“以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失”,雖然科技的變化日新月異,然而,中國古聖先賢之文化教育,卻歷久彌新。我們相信中國先哲的智慧,依然是解決當代許多問題的良方。

修身齊家和諧社會實乃人人所必讀

《群書治要》是中國歷史上第一套按照經史子分類的類書,可以說是唐朝時期的“四庫全書”。

當代佛門的一位高僧大德如此說道:就像英國湯恩比博士所說的,解決二十一世紀社會的疑難雜症,只有靠中國的孔孟學說和大乘佛法。唐太宗編的這部書,應該送給全世界每個國家去學習。所以有人說二十一世紀是中國人的世紀,就是中國人文化的世紀。中國人拯救全世界,不是政治、軍事、科技、經濟貿易,而是中國文化。中華民族文化的精神理念之所以能夠得到承傳,最重要的是祖先留給我們無比智慧的符號,中國文字文以載道的載體文言文。《群書治要》正是匯集先賢智慧的文言寶典,從八萬九千多卷書中選出來的。《群書治要》是千百年來古聖先賢治國的智慧方法效果和經驗,它的思想是歷久彌新的,應該也必將成為解決當代中國諸多社會問題的良方。

目錄介紹

第一冊

卷 一 周易治要/1

卷 二 尚書治要/37

卷 三 毛詩治要/79

【缺】卷 四 春秋左氏傳治要(上)/127

卷 五 春秋左氏傳治要(中)/129

卷 六 春秋左氏傳治要(下)/169

卷 七 禮記治要/209

卷 八 周禮治要/253

周書治要/267

國語治要/273

韓詩外傳治要/285

卷 九 孝經治要/301

論語治要/317

卷 十 孔子家語治要/359

卷十一 史記治要(上)/405

卷十二 史記治要(下)/447

第二冊

卷十 二 吳越春秋治要/1

【缺】卷十 三 漢書治要(一)/5

卷十 四 漢書治要(二)/7

卷十 五 漢書治要(三)/43

卷十 六 漢書治要(四)/79

卷十 七 漢書治要(五)/117

卷十 八 漢書治要(六)/157

卷十 九 漢書治要(七)/189

【缺】卷二十 漢書治要(八)

卷二十一 後漢書治要(一)/225

卷二十二 後漢書治要(二)/265

卷二十三 後漢書治要(三)/307

卷二十四 後漢書治要(四)/345

卷二十五 魏志治要(上)/383

卷二十六 魏志治要(下)/433

卷二十七 蜀志治要/481

第三冊

卷二十七 吳志治要(上)/1

卷二十八 吳志治要(下)/21

卷二十九 晉書治要(上)/57

卷三 十 晉書治要(下)/99

卷三十一 六韜治要/143

陰謀治要/173

鬻子治要/177

卷三十二 管子治要/181

卷三十三 晏子治要/221

司馬法治要/257

孫子兵法治要/263

卷三十四 老子治要/209

鶡冠子治要/293

列子治要/297

墨子治要/305

卷三十五 文子治要/321

曾子治要/359

卷三十六 吳子治要/367

商君子治要/375

尸子治要/383

申子治要/409

卷三十七 孟子治要/415

慎子治要/425

尹文子治要/437

莊子治要/449

尉繚子治要/459

卷三十八 孫卿子治要/467

第四冊

卷三十九 呂氏春秋治要/1

卷四 十 韓子治要/41

三略治要/57

新語治要/65

賈子治要/81

卷四十一 淮南子治要/97

卷四十二 鹽鐵論治要/135

新序治要/149

卷四十三 說苑治要/177

卷四十四 桓子新論治要/209

潛夫論治要/229

卷四十五 崔寔政論治要/247

昌言治要/267

卷四十六 申鑒治要/285

中論治要/301

典論治要/323

卷四十七 劉廙政論治要/331

蔣子萬機論治要/345

政要論治要/351

卷四十八 體論治要/375

典語治要/403

卷四十九 傅子治要/417

卷五 十 袁子正書治要/457

抱朴子治要/489

後 記 中華文化何以能傳承不斷 /503

編者後記/507

文摘

著作權頁:

蕭望之,字長倩,東海人也,為諫大夫。出為平原太守。上疏曰:“陛下哀憫百姓,恐德化之不究,悉出諫官,以補郡吏,所謂憂其末而忘其本者也。朝無爭臣,則不知過;國無達士,則不聞善。願陛下選明經術、溫故知新、通於幾微謀慮之士,以為內臣,與參政事。諸侯聞之,則知國家納諫憂政,無有闕遺。若此不怠,成康之道,其庶幾矣!外郡不治,豈足憂哉?”書聞,征人守少府。為御史大夫。

五鳳中,匈奴大亂,議者多日,匈奴為害日久,可因其壞亂,舉兵滅之。詔問望之,對日: “春秋晉士句帥師侵齊,聞齊侯卒而還,君子大其不伐喪,以為恩足以服孝子,誼足以動諸侯。前單于慕化鄉善,遣使請求和親,海內欣然,夷狄莫不聞。不幸為賊臣所殺,今而伐之,是乘亂而幸災也,彼必奔走遠遁。不以義動兵,恐勞而無功。宜遣使者弔問,輔其微弱,救其災患。四夷聞之,鹹貴中國之仁義,必稱臣服從,此德之盛也。”上從其議。宣帝寢疾,選大臣可屬者,引外屬侍中史高、太子太傅望之、少傅周堪至禁中,拜高為車騎將軍、望之為前將軍、堪為光祿大夫,皆受遺詔輔政。孝元皇帝即位,望之、堪本以師傅見尊重,數宴見,言治亂,陳王事。望之選白宗室明經達學劉更生與金敞,並拾遺左右。四人同心謀議,多所匡正。

編輯推薦

《群書治要》是貞觀初年著名諫官魏徵及大臣虞世南、褚遂良等受命於唐太宗李世民,從先前歷代帝王治國資政的史料中擷取有關修身、治國、齊家、平天下的精要而成的一部匡政巨著。該書上起五帝,下迄晉代,從一萬四千多部、八萬九千多卷古籍中擷取彙編而成。全書總計五十多萬字,是中國歷史上第一套按照經、史、子分類的類書,可以說是唐朝的“四庫全書”。

序言

序

竊惟載籍之興,其來尚矣。左史右史記事記言,皆所以昭德塞違,勸善懲惡。故作而可紀,薰風揚乎百代;動而不法,炯戒垂乎千祀。是以歷觀前聖,撫運膺期,莫不懍乎御朽,自強不息,朝乾夕惕,意在茲乎?

近古皇王,時有撰述,並皆包括天地,牢籠群有。競采浮艷之詞,爭馳迂誕之說,騁末學之博聞,飾雕蟲之小伎,流宕忘反,殊途同致。雖辯周萬物,愈失司契之源;術總百端,彌乖得一之旨。

皇上以天縱之多才,運生知之睿思,性與道合,動妙幾神。玄德潛通,化前王之所未化;損己利物,行列聖之所不能行。翰海龍庭之野,並為郡國;扶桑若木之域,鹹襲纓冕。天地成平,外內褆福,猶且為而不恃,雖休勿休;俯協堯舜,式遵稽古,不察貌於止水,將取鑒乎哲人。以為六籍紛綸,百家踳駁。窮理盡性,則勞而少功;周覽泛觀,則博而寡要。故爰命臣等採摭群書,翦截淫放,光昭訓典。

聖思所存,務乎政術,綴敘大略,鹹發神衷;雅致鉤深,規摹宏遠,網羅治體,事非一目。若乃欽明之後,屈己以救時;無道之君,樂身以亡國。或臨難而知懼、在危而獲安,或得志而驕居、業成以致敗者,莫不備其得失,以著為君之難。

其委質策名,立功樹惠,貞心直道,忘軀殉國,身殞百年之中,聲馳千載之外。或大奸臣猾,轉日回天,社鼠城狐,反白仰黑,忠良由其放逐,邦國因以危亡者,鹹亦述其終始,以顯為臣不易。

其立德立言,作訓垂範,為綱為紀,經天緯地,金聲玉振,騰實飛英,雅論徽猷,嘉言美事;可以弘獎名教,崇太平之基者,固亦片善不遺,將以丕顯皇極。至於母儀嬪則,懿後良妃,參徽猷於十亂,著深誡於辭輦。或傾城哲婦,亡國艷妻,候晨雞以先鳴,待舉烽而後笑者,時有所存,以備勸戒。爰自六經,訖乎諸子;上始五帝,下盡晉年。凡為五帙,合五十卷,本求治要,故以《治要》為名。

但皇覽遍略,隨方類聚,名目互顯,首尾淆亂,文義斷絕,尋究為難。今之所撰,異乎先作,總立新名,各全舊體,欲令見本知末,原始要終,並棄彼春華,采茲秋實。一書之內,牙角無遺;一事之中,羽毛鹹盡。用之當今,足以鑒覽前古;傳之來葉,可以貽厥孫謀。引而申之,觸類而長,蓋亦言之者無罪,聞之者足以自戒,庶弘茲九德,簡而易從。觀彼百王,不疾而速,崇巍巍之盛業,開蕩蕩之王道。可久可大之功,並天地之貞觀;日用日新之德,將金鏡以長懸。

唐•秘書監鉅鹿男臣魏徵等奉敕撰