劇情概述

講述十二世紀帕斯伯親王(尼格古林飾)篤信邪魔撒旦,為了滿足其欲望,以嚴苛的租稅駕馭農夫,逮捕了二個農民領袖吉諾(文森特·普賴斯飾)和范卻絲考(哈索·庫爾特飾)的父親以逼迫范自毀良知崇尚邪惡。親王對范的喜愛,引起茱莉安娜(珍妮·亞絲飾)的忌妒,也投向邪惡,但卻無法得到帕親王的歡心,遂幫助范救二位領袖逃走,但仍被捕回。親王給了他們五把小刀,其中一隻有毒,令二人割腕,范父欲刺殺親王不遂被殺死。吉諾被流放到紅死病蔓延的鄉間,得到一紅衣人相助,返回城堡。而親王及其它貴族亦傳染了紅死病身亡,只有范及吉諾倖免遇難。後來才得知,原來紅衣人即是死神的使者。

詳細內容

話說“紅死”在國內肆虐已久,象這般致命,這般可怕的瘟疫委實未曾有過。這病的具體表現和特徵就是出血——一片殷紅,令人髮指。患者初時感到劇痛,突然一陣頭昏眼花,於是全身毛孔大量出血喪命。只要患者的身上,特別是臉上一出現猩紅色斑點就是染上這瘟疫的預兆,這時諸親好友誰也不敢近身去救護他和慰問他。患者從得病到發病,一直到送命,還不消半小時工夫。

可是榮王爺倒照樣歡歡喜喜,他胸有成竹,天不怕地不怕。當他領地里的老百姓死了一半的時候,他便從宮裡武士和命婦中挑了一千名體壯心寬的伴當,把他們召到跟前,然後帶了他們隱居到他治下一座雉堞高築的大寺院裡去。這座寺院占地寬廣,建築宏偉,完全按照王爺那古怪而驕奢的口味興建而成。寺院四周圍著堅固的高牆。牆上安著鐵門。這批門客進了寺院,便隨帶熔爐和大鐵錘,把門閂全都焊上。他們橫下心來,決不留開方便之門,哪怕今後在裡頭憋不住,一時絕望發狂,也無從出入。寺院裡儲糧充足,有備無患,他們對什麼瘟疫都不放在心上了。外界鬧得如何,悉聽自便。再說傷心也罷,掛慮也罷,都是庸人自擾。王爺早已安排好一切尋歡作樂的設備。有說笑逗樂的,有即興表演的,有跳芭蕾舞的,有演奏樂曲的,有美女,還有醇酒。寺院裡應有盡有,盡可以安享太平,寺院外卻是“紅死”猖獗。

在寺院裡隱居了將近五六個月的工夫,這時外邊正鬧得天翻地覆,榮王爺卻開了一個盛況空前的化裝舞會,請這一千名伴當玩樂。

這場化裝舞會啊,真箇是窮奢極侈。這裡且容我把舉行舞會的場地介紹一下。一共有七間屋子,原是一套行宮。不過若在一般宮中,這種套間只要把折門向兩邊推開,推齊牆跟,眼前望出去就一片筆直,整個套間一覽無遺。而這裡的情況大不相同,因為這位王爺就愛別出心裁,其餘可想而知了。這些屋子造得極不整齊,一下子只能看到一個地方。每隔二三十步路的地方就有一個急轉角,每個轉角都可以看到新奇的景物。左右兩面牆中間都開著又高又窄的哥德式窗子,窗外是一條圍繞這套行宮的迴廊。窗子都是彩色玻璃的,色彩各各不同,和打開的各間室內裝飾主要色調一致。譬如說,東廂那間懸掛的裝飾是藍色的——窗子就藍得晶瑩。策二間屋子的裝飾和帷幔都是紫紅的,窗玻璃也照樣是紫紅的。第三間屋裡一律是綠的,窗扉也是綠的。第四間的家具和映入的光線都是橙黃的。第五間全是白的,第六間全是紫羅蘭色的。第七間從天花板到四壁壁腳都密密層層罩著黑絲絨帷幔,重重疊疊的拖到同色同科的地毯上。只有這一間的窗子,色彩同室內裝飾不一致。這裡的窗玻璃是猩紅色的——紅得象濃濃的血一般。在這七間屋子裡,擺得滿坑滿谷,或懸空掛著的大批金碧輝煌的裝飾品中,竟沒有一盞燈,也沒有一架燭台。在這一套屋子裡,根本沒有一點燈火,也沒有一點燭光。可是在圍繞這套屋子的迴廊上,每扇窗子對面都擱著一隻沉甸甸的大香爐,香爐里有個火缽,發出的光透過彩色玻璃,照得屋裡通亮。因此呈現出五光十色,千奇百怪的景象。可是在西廂的黑屋裡,火光透過血紅的窗玻璃,照射到漆黑的帷慢上,卻是無比陰森,凡是進屋的人,無不映得臉無人色,所以男男女女沒有一個膽敢走進屋來。

在這間屋裡,西牆前擺著一台巨大的烏木檀時鐘。鐘擺左右搖動,發出的聲音又沉悶又呆滯又單調。每當長針在鐘面走滿一圈,臨到報時之際,大鐘的黃銅腔里就發出一下深沉的聲音,既清澈又洪亮,非常悅耳,然而調子和點子又如此古怪,因此每過一小時,樂隊里的樂師都不由得暫停演奏來傾聽鐘聲;雙雙對對跳著華爾茲舞的也不得不停止旋轉,正在尋歡作樂的紅男綠女不免亂一陣子;這且不說,鐘聲還在一下下敲的時候,連放蕩透頂的人都變得臉如死灰,上了年紀的和老成持重的都不由雙手撫額,仿佛胡思亂想得出了神。但等鐘聲餘音寂止,舞會上才頓時一片輕鬆的歡笑聲;樂師個個面面相覷,啞然失笑,似乎藉此為剛才那番神經過敏的愚蠢舉止解嘲。大家還私相悄悄發誓,保證下回鐘響再也不這樣感情用事。不想時間過得飛快,轉眼間就過了六十分鐘,也就是說過了三千六百秒鐘,時鐘又敲響了,這時又照舊出現一片混亂和震驚,引起大家沉思。但是,儘管如此,這場歡宴還是規模盛大,讓大家玩得痛痛快快。王爺的口味畢竟古怪。他對色彩和效果別具慧眼。他對時興的裝飾一概不放在眼裡。他的構想大膽熱烈,他的概念閃耀著粗野的光彩。有人以為他瘋了,他的門客卻不以為然。不過要確定他沒有瘋,少不得要聽到他說話,見到他的面,跟他接觸過才行。

在舉行這個盛大宴會之際,七間屋子裡那些活動裝飾大多是他親手指點安排的。化裝舞會的聲光特色也是根據他的主導口昧設的。不消說得,一切都搞得奇形怪狀。真是五光十色,變幻無窮,令人眼花繞亂,心蕩神馳——差不多都是在《歐那尼》里看見過的場面。到處都是光怪陸離的形象,四肢和打扮都不倫不類的人。一切夢幻般的奇景,只有瘋子頭腦里才想得出這種花樣。固然有不少東西美不勝收,但也有不少東西傷風敗俗,有不少東西希奇古怪,有的叫人看了害怕,還有許多叫人看了噁心。事實上,在這七間屋子裡走來走去的人,無異一群夢中人。這些夢中人映照著各間屋子的色彩,不斷扭曲著身子,竟惹得樂隊如瘋如狂,宛若奏出配合他們步子的回聲。未幾,那間黑屋裡的烏檀木時鐘又敲響了。於是,一時除了鐘聲之外,萬籟俱寂,聲息全無。這些夢景頓時凝住了。但等鐘聲餘音消失——其實只有一眨眼的工夫而已——人群中便有一陣幾乎強自抑制的輕微笑聲,隨著遠去的鐘聲蕩漾著。於是音樂又一下子響了起來,夢景重現,香爐上散射出來的光線,透過五顏六色的窗子照著憧憧人影正扭曲得更歡。但是,西廂那一間,那些參加化裝舞會的還是沒人敢去。夜色漸闌,從血紅的窗玻璃中瀉進一派紅光;陰森森的帷幔那片烏黑,令人魂飛魄散;凡是站在陰森森的地毯上的人,一聽到近頭烏檀木時鐘發出一陣悶郁的鐘聲,無不感到比在遠頭其他屋裡縱情聲色的人所聽到的更肅穆、有力。

可是其他屋裡都擠得滿滿的,充滿活力的心臟正撲騰撲騰跳得起勁。狂歡方酣,不覺鐘聲噹噹,已入午夜。於是,正如上文所述,音樂頓時寂然,雙雙對對跳著華爾茲舞的也不再旋轉;一切照舊出現一種令人不安的休止。但是,這回時鐘要敲十二下,因此玩樂的人們陷入深思默想的時間更長了,腦子裡轉的念頭也更多了。也許,正因如此,最後一下鐘聲的余者還未消失的時候,大家才有閒工夫察覺到來了一個從未引人注目過的蒙面人。大家頓時竊竊私議,來客的訊息就此一傳十,十傳百的傳開了,賓客間一片嘁嘁喳喳,紛紛表示不滿和驚訝,末了又表示恐懼、害怕和厭惡。

完全有理由可以這么說一句:在我筆下描繪的這么個無奇不有的大會裡,尋常一般人的出現是決不會引起軒然大波來的。說實在的,這個通宵化裝舞會未免放縱得過了頭。王爺儘管花樣層出不窮,但是大家議論著的這個人竟比王爺有過之無不及。就說那些極端放蕩不羈的人吧,他們的心裡也未嘗沒有動情的心弦。哪怕那些根本無動於中的人,平素視生死大事為等閒,也難免有些事情不能等閒視之。看來全體賓客對這個陌生人的裝束和舉止都深表反感,因為它既沒有絲毫妙趣,也役有半點禮儀可言。這個人身材瘦長,從頭到腳裹著壽衣。一張面具做得和殭屍的臉容相差無幾,就算湊近細細打量也很難看出這是假的。不過在這裡瘋狂作樂的人,對這裡種種情形儘管心裡不滿,還是容忍得了。但是這個戲子太過分了,竟然扮成“紅死魔”。他的罩袍上濺滿了鮮血——寬闊的前額和五官都灑滿恐怖的猩紅點。

這個鬼怪動作緩慢而莊重,在跳華爾茲舞的賓客中走來走去,仿佛想繼續把這個角色扮演得更加淋漓盡致似的。只見榮王爺兩眼乍一看到這個鬼怪如此放肆,便不由渾身痙攣,直打哆嗦,看來不是嚇著了就是心裡厭惡;但轉眼間就見他氣得前額漲紅。

他聲嘶力竭的喝問身邊的門客道,“哪個膽敢,哪個膽敢用這種該死的玩笑來侮辱我們啊?把他抓起來,剝開他的面具——我們倒要瞧瞧,明兒一早綁到城頭上絞死的究竟是個什麼人?”

榮王爺說這番話時正站在東廂一間藍色的屋裡。聲音洪亮清澈,傳遍了七間屋子,因為王爺生來魯莽粗野,所以他一揮手,音樂當場寂然無聲。

王爺站在藍色一間屋裡,身邊跟著一幫臉色蒼白的門客。開頭,他說話時,這幫門客就向當時已在就近的不速之客稍稍逼近。誰知這個不速之客反而已不慌不忙、步子莊重的逼近王爺身邊了。大伙兒看到來者如此狂妄,早已嚇壞了,哪兒還有什麼人膽敢伸出手去把他抓住啊?因此,這個不速之客竟然通行無阻的走到王爺面前,相距咫尺。這時,那一幫子跳舞的人都情不自禁的紛紛從屋子中間退避到牆跟前,他就趁此腳不停步的朝前走,步子還是象先前那樣不同尋常,既穩重,又勻調,一步一步的走出藍色的一間屋子,走到紫紅色的一間,出了紫紅色的一間又走進橙黃色的一間,由此又走進白色的一間,再由此走進紫羅蘭色的一間,於是王爺才決定採取行動逮住他。可是,王爺剛才一時膽怯,這時竟惱羞成怒,氣得發瘋,匆匆忙忙一口氣衝過六間屋子,大家都嚇得要死,沒一個敢跟著他。他高舉一把出鞘的短劍,性急慌忙的逼近那步步後退的人,相距不過三四尺。這時那人已退到最後一間的盡頭,猛一轉身,面對追上來的王爺。只聽得一聲慘叫,那把短劍亮晃晃的落到烏黑的地毯上,霎時間榮王爺的屍體就仆倒在地毯上。那幫子玩樂的人見狀才鋌而走險,一哄而上,湧進黑色一間屋子裡,那個瘦長的身軀正一動不動,直挺挺站在烏檀木時鐘的暗處。他們便一下子抓住他。不防使猛勁一把抓住的竟只是一襲壽衣和一個殭屍面具,其中人影全無。這下個個都嚇得張口結舌,無法形容。

到此大家都公認“紅死魔”已經上門來了,他象宵小一樣溜進來。尋歡作樂的人,一個接著一個的倒在血染滿地的舞廳里,屍橫狼藉,個個都是一副絕望的姿態。烏檀木時鐘的生命也終於隨著放蕩生活的告終而結束了。香爐的火光也熄滅了。只有黑暗、衰敗和“紅死”一統天下。

幕後

關於導演

被稱為“B級片之王”的羅傑·科爾曼以擅長美國式的製片方法及拍攝低成本電影而聞名世界,他的許多作品至今仍然意義深遠,許多當今著名的電影導演如科波拉、斯科塞斯等都受過他的資助或影響,羅傑·科爾曼曾開玩笑說的說 ,他可以製作一部“羅馬帝國衰亡”的電影僅僅需要兩個臨時演員和一片灌木叢。

畢業於史丹福大學工業工程專業的羅傑·科爾曼於1953年開始了他的電影生涯,最初僅僅作為製片人或者編劇,真正意義上的導演始於1955年。電影史上有一些關於羅傑·科爾曼所創造的數字神話,比如一年內拍攝7部電影;最快一部電影《恐怖商店》僅用了兩天一夜;製作了300部電影導演了50部電影等等。此外,羅傑·科爾曼的電影的一大特色即是以美國化的方式重現了愛倫坡小說。

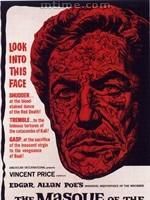

1964年的時候,羅傑·科爾曼拍攝了他的代表作之一《紅死魔的面具》,這或許也是許多羅傑·科爾曼影迷心目中的最佳影片。電影根據愛倫坡的短篇小說改編,原著講述著紅死病猖獗的歐洲,殘忍的親王在城堡內建起了庇護所,妄圖躲避這場浩劫,當親王在午夜舉辦化妝舞會的時候,一個帶著紅面具的人潛入舞會內,原來這紅色面具的神秘人即是紅死魔的化身,親王與貴族們仍然逃不脫這場浩劫。故事充滿著愛倫坡式的黑色與恐怖氣息。曾經,薩格勒布學派的代表人物布蘭科·讓尼特維克和帕旺·斯塔爾特曾以動畫的方式重現過這部愛倫坡的經典,在動畫中,濃郁的古典主義與印象派油畫的風格被用來表現愛倫坡的小說氛圍,但在羅傑·科爾曼的手中,這部作品被賦予了新的美國式的詮釋。

羅傑·科爾曼並不完全複製原著故事,而是以原著為框架,插入了一個賦有美國民主獨立精神的反抗暴權的故事,同時對親王的刻畫上,羅傑·科爾曼又加入了新的註解,親王變成了一個崇拜撒旦的惡魔侍者,而最終求仁得仁見到了撒旦的使者。故事的結局也因此與原著大相逕庭,最終並不如原著所說的眾生歸於死亡,“只有黑暗、衰敗和‘死’統天下”,即使影片結束時也同樣引用了這句原著中的句子,而是尚存著六名免於其難的卑微的倖存者,來證明英雄改變世界,個人戰勝命運的主題,同時也引用了伯格曼《第七封印》中與死神對弈的典故,只是美國式的變成了玩牌。

影片伊始,紅死魔的死亡玫瑰被帶回了村莊,殘忍的親王巡遊時候帶回了年青的女子,以及她的父親和情人,親王精心設計著取樂的把戲,妄圖把虔誠信奉上帝的少女變成撒但的信徒,同時又計畫著讓父親與情人二死其一的決鬥。之後,便是廣角般的展示城堡中的奇幻之處:四間同樣的房間相連,每間都有不同的顏色,而黑色那間供奉著惡魔(原著中是七間);永遠長不大的舞娘與愛慕舞娘的侏儒;大廳內巨大的時鐘;一群如動物般貪婪的貴族;愛慕親王誓把身心獻給撒旦的貴婦等等,當然,羅傑·科爾曼借親王之口一一介紹了這些,並且也一抒自己的闡述:時間與死亡,上帝與撒旦,信仰、權利等等永恆的命題便舉重若輕勾勒出來。當父親死去,情人被放逐到紅死病疫情災區中的時候,故事便順著古典戲劇復仇之路的經典戲碼演繹下去。於是便有了高人相助,雖然沒有傳授絕世武工,但也脫不了因循經典敘事的老路,到是親王一睹紅死魔面目時的戲碼演來到十分張顯演員功力。

點評

確實羅傑·科爾曼在這部電影中蘊藏了許多個人的哲思,他本希望這部作品能成為他繼《房子的使用者》大獲成功之後第二部“愛倫坡式”的影片,但也因為該劇中蘊藏的太多關於生死、時間、信仰、宗教等命題,特別是最後的一些鏡頭——諸如與紅死魔玩牌等——太過類似於伯格曼的《第七封印》,羅傑·科爾曼不得不放棄了初衷,這也能解釋該片看起來並不那么象“愛倫坡式”經典影片的原因。

影片中親王的扮演者是美國著名影星文森特·普賴斯,他是50年代美國恐怖類型電影中的重要演員,曾出演過《變蠅人》、《蝙蝠》、《地球上最後一個人》等影片,在該劇中,他扮演的親王儼然是一個邪惡乖張、暴戾殘忍、信奉惡魔卻有著貴族氣質的男人,刻畫得非常的細膩到位。