劇情介紹

夜幕降臨,阿布斯家庭攝影工作室正在籌備一場盛事,來自美國各地的皮草商將齊聚此處,參加第五大街Russek皮草店的新款皮草發布會。容不得絲毫差錯的準備工作讓黛安·阿布斯(妮可·基德曼飾)緊張萬分,黛安既是家庭主婦和孩子們的母親,也是丈夫艾倫·阿布斯(泰·布里爾飾)的得力助手,一直協助丈夫致力於時尚廣告攝影,而Russek皮草店的經營者大衛(哈里斯·於琳飾)和格特魯德(珍妮·亞歷山大飾)正是黛安的父母。

演員介紹

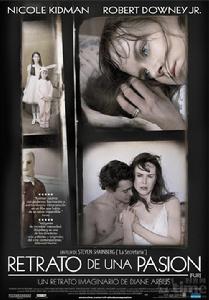

《皮毛》

《皮毛》小羅伯特·唐尼1965年4月4日生於美國紐約。父親是電影導演羅伯特·唐尼,母親為一名演員。五歲時他參加過多次業餘表演。由於決意發展演藝事業,他便輟學加入劇團,並參加《周末夜生活》等熱門電視節目的演出。自1982年在《卓別林與他的情人》中將喜劇泰斗卓別林一角演繹得繪聲繪色,並榮獲英國電影學院獎最佳男主角獎及奧斯卡最佳男主角提名,將其演藝事業推向高峰。1997年傳出吸毒被捕的醜聞,演藝事業遭受重挫。2000年更經歷了幾個月的鐵窗生涯,同年9月出獄,重新投身好萊塢,但不久再因吸毒二進宮。1992年4月與Deborah Falconer 結婚,1994年育有一子,1996年4月緣盡分手。

《皮毛》

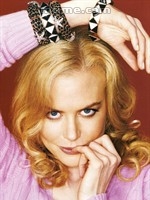

《皮毛》妮可·基德曼澳大利亞女演員,出生於美國夏威夷,在澳洲長大,自國小習芭蕾舞,1982年14歲時踏入當地影壇,1985年因迷你連續劇《越南》獲最佳女主角,一夜成名。1989年以《航越地平線》引起美國電影界注意,1990年開始轉往美國發展。1995年以《愛的機密》獲金球獎最佳女主角獎。1999年在英國全裸主演舞台劇《藍色房間》,轟動一時。2002年因《時時刻刻》成為奧斯卡影后,成為兼具偶像美貌和實力派演技的一線女星。和湯姆·克魯斯因《雷霆壯志》結緣,並於1990年12月24日結婚,十年後離婚。2006年6月與鄉村歌手凱斯厄本再次步入婚姻殿堂。

幕後製作

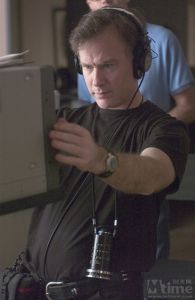

【關於導演】

本片是史蒂芬·西恩博格執導的第三部長片,他的上部作品、黑色愛情喜劇《風流老闆俏秘書》可謂有口皆碑,接連斬獲諸多電影獎項,其中包括聖丹斯電影節的評審會特別獎,巴黎電影節的最佳女演員,美國國家評論協會的最佳女演員突破表演獎,獨立精神獎的最佳劇本處女作獎,芝加哥影評人協會的最佳新人獎,以及包括金球獎在內的數項提名。

西恩博格早年畢業於耶魯大學,之後投身於商業電視及音樂電視領域,曾為時代華納和香奈爾香水等很多著名品牌拍攝廣告。在改編了幾部劇本之後,他加入了美國電影協會,開始拍攝短片,其中的《The Prom》在聖塞巴斯蒂安電影節和東京國際電影節獲得肯定,還在休斯頓國際電影節摘得大獎。此外,西恩博格還是Vox3電影公司的創辦人之一, 《皮毛》便是該公司製作的第二部電影。

【黛安·阿布斯】

影片改編自Patricia Bosworth在1984年出版的關於黛安·阿布斯的暢銷傳記小說。黛安·阿布斯被譽為20世紀美國最優秀的攝影師,在她照片中的人物,不管正常與否,都表現出一種極度變態的傾向,醜陋的外表,讓人厭惡的表情,穿著粗俗,甚至連周圍的空氣都似乎不再清澈,一切都與美好格格不入。黛安的攝影藝術真諦在於讓觀眾透過她所拍攝的對象,去思考命運與悲劇,思考自己與他人,思考正常與反常的界限。

黛安在1923年3月14日出生於紐約,她的祖父當年為了逃婚從俄羅斯來到美國,她的父親大衛·奈莫洛夫是一位成功的猶太商人,並且娶到了紐約第五大街Russek皮草店老闆的女兒,後來順利接手了這家名店。黛安在富庶安逸的上流社會中長大,14歲時,她與大她5歲的艾倫·阿布斯相戀,由於家庭的反對,兩人的地下戀情長達4年之久。黛安18歲時,兩人終成眷屬。艾倫在軍隊服役時學會了攝影,回家後還教給黛安。戰爭結束後,兩人開始從事服裝攝影,艾倫負責拍攝,黛安則負責設計,他們很快成為業內的佼佼者,但黛安的父母從未資助過女兒,只是成為他們的客戶。

1956年,黛安開始自己拍攝作品,她和艾倫的婚姻也逐漸出現裂痕。兩人於1959年分居,1969年正式離婚。在藝術學校學習時,黛安結識了著名女攝影師莉賽特·莫德爾,她被後者在作品中所表現的不雅元素所深深吸引,開始學著用鏡頭來捕捉生活中的反常和畸形,醜陋和殘疾的人群成為她的主角。黛安出沒於社會底層,參加變性人聚會,甚至在天體營中同樣赤身裸體。在非同尋常的世界觀的指引下,黛安成為了非主流攝影名家,然而在她鏡像悲苦命運的同時,自己也換上了憂鬱症。1971年7月26日,黛安服用了大量鎮靜藥後在浴缸中割腕自殺,當時年僅48歲。

鍍金的椅子要擦拭一新排列整齊,模特的妝容要極盡完美,而黛安和她的孩子們也要盛裝出席,黛安的所作所為,不僅是為贏得那些富有皮草商的青睞,還要讓自己的父母心滿意足,作為恩惠,父親大衛將把皮草店廣告交給阿布斯一家來做。雖然從小家境優越,但黛安一直在父母苛刻的目光和評價中生活,整天的不安和忙碌中,黛安總在竭盡全力做到最好,而風光的外面下,卻潛藏著身心疲憊的苦衷。

夜色漸濃,在皮草發布會進行的同時,一群搬運工正從貨車中搬下家俱抬到樓上,夜幕中,黛安看到了新鄰居萊昂內爾(小羅伯特·唐尼飾),一個帶著圍巾和面具的神秘男人,他那深邃的目光難免讓人心動。

隨後的兩周里,黛安對這位新鄰居倍感好奇,從他上樓的腳步聲、到從房間裡傳來的鏇律,黛安每天都在關注萊昂內爾的匆匆身影。直到一天,為了探知浴室下水道被堵的究竟,黛安背著丈夫送給她的祿萊相機到樓上登門拜訪,走進萊昂內爾開啟的房門,從此黛安的感情和生活將發生天翻地覆的轉變……

花絮

·薩曼莎·莫頓是扮演黛安·阿布斯的最初人選。

·1984年,米高梅公司曾打算將黛安·阿布斯的傳記拍成電影,並由黛安·基頓扮演。

相關評論

《皮毛》:只有皮毛

與導演成功的前作《風流老闆俏秘書》相比,匠氣十足的《皮毛》則過分攻於心機,從始至終一直彆扭著。

同樣是描述非正常心態的人物形象,這次記錄真人真事的《皮毛》,照舊按導演的心路攝製。而事實是,同影片中的著名攝影師黛安·阿布斯的真實人生來說,影片則變成了戲說。從某種程度上,如同我們的《戲說乾隆》,歷史人物的真實生活被無形中降低並被醜化了。

不僅如此,《皮毛》是按照正劇的模式,有板有眼的打造。整部電影的精細化程度就如精緻的尼可一樣。工匠味道十足的影像,帶來了十足的主流意境。然而,影片故事卻是典型的非主流。這種磨合使影片看起來很美,但核心的味道卻絲毫不存在。觀者仿佛在看一部精緻的肥皂劇,一切按部就班,一切呆板規範。

以劇情看來,《皮毛》就是一部精裝電影版的《獅面雄心》,情節雷同。而最可怕的是,這個故事沒有靈魂。從尼可出現在赤裸海灘,到被毛人吸引,到兩者相愛,到徇情,到最終的精神轉變。影片仿佛一部情節劇,從沒有向內里向深心發展的意思,相當的沒有靈魂。影片僅僅交待了故事情節,並有意的展現了毛人被虐的照片。好像這些另類悲慘的照片就足夠震撼鼓舞偉大的攝影師投身於攝影事業並有所成就。片中,尼可長期失眠、心理壓迫、行為失控等等心理疾病也是線形的表現,並被賦之以奇情畸情的印象。

導演很擅長在甬道或是房間內發揮技巧,如同前作一般,過道、走廊、樓梯,以及房間是影像的核心。《皮毛》的前半部營造大量的懸疑驚悚氛圍,單單從這個角度看來,效果還是不錯的。隨著精緻的影像,譬如陰暗的樓梯,緩慢的步伐,扶著欄桿的手,長長的空蕩蕩的走道等等,都讓人印象深刻。這部分,很容易讓人想起尼可的《小島驚魂》,只是燈光明亮了許多,尼可換了一身衣服而已。我是比較喜歡這種氛圍營造的,所以看起來感覺不錯。

而到了後半部,導演應該承擔的故事精華,如情感升騰,如心理變化,如決定人物一生的靈魂轉變,卻讓人無語。後半部典型的文藝片手法有些向唯美電影靠攏,卻非常的流於浮表。一直到最終尼可歸屬於赤裸海灘,都是公式化的推動。究竟人物的心理變遷如何轉變,為何轉變,影片貌似告訴我們答案,卻因為喪失了深究的想法而變得通俗平庸。其實,導演所要表現的初衷不可能是這樣的。

久違的尼可在影片中依舊如此精緻,精細,美麗如初。如果看電影的人是尼可的飯絲,那當真是舒服得很。可惜,我們是在看偉大攝影師的傳記電影,而尼可的氣質卻的的確確屬於大家閨秀的風範。從真實存在的背景人物看來,她只符合了一半的大家主流,而另一半的陰柔另類實在不屬於尼可的特性。所以,我們可能會感覺,一個形象突出的賢妻良母變換為另一個偉大的另類攝影師是多么的言不由衷,不可服眾。資料說,當初本不是尼可主演。也許,這個決定是正確的。因為,尼可在影片中的確更象是一個紅杏出牆的主婦。

同前作中風流老闆和俏秘書的人物造型相比,影片中的毛人和主婦則更為形式化,尤其是前者。這個毛人形象已經讓人先入為主,本來就難以發揮。導演好像並沒有對此想像頗多,設計的形象不僅造型老土,還也過於沉靜。一付紳士情種的派頭,一付視死如歸的樣子,實在過於主流。說到底,影片中男主角的確是用貼滿全身的長毛來塑造形象了。其實,小唐尼的表演並不算糟糕,只是導演生生的要這個角色平面化,簡單化了。

這部用奇情作核心,用事實作賣點,用精緻作手段,用明星作支撐,用正劇作故事的影片,抹殺了背景人物的真實形象,且有故弄炫虛的嫌疑。歸根結底,還是導演過於個人化的情緒影響了影片氣質,仿佛導演很想有所突破,卻遭遇了選題錯誤,立意不清,追求形式的諸多問題。所以,《皮毛》就如其名,讓我們看到了過多的皮毛。

精彩劇照

|  |  |

|  |  |