影片簡介

《最後的貴族》

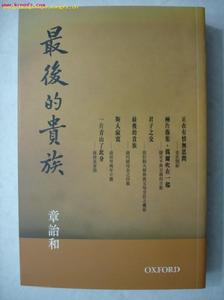

《最後的貴族》本片改編自白先勇短篇小說《滴仙記》,由大陸名導謝晉親赴美國及威尼斯拍攝外景,女主角李彤則為大陸影后潘虹。

劇情以全知觀點描述貴族小姐李彤與另外三個名門之後一起赴美留學,不久中國爆發內戰,李彤父母雙亡,對她的精神和物質生活都打擊甚大。男友陳寅和三名密友極力安慰,李彤還是不辭而別。後來在她們的婚禮等儀式上,李彤總會突然出現,並給人帶來驚愕,因為她已變成流落異鄉的一片落葉,終日強為歡笑。

最後李彤前往歐洲找尋父母生前走過的足跡,在威尼斯認識了一名曾流落上海的白俄琴師,終於使她明白了世界的河流原來是相通的。本片企圖拍出歷史的滄桑感,但謝晉對大陸以外的環境顯然比較陌生,故氣氛經營有點生分。

劇情介紹

《最後的貴族》

《最後的貴族》1947年暮春,國民黨政府外交官之女李彤過完二十歲生日後與女友黃慧芬、雷芷苓、張嘉行三人結伴去美國留學。而一年後,李彤意外接到父母在乘船赴台灣途中遇海難身亡的電報,不禁昏厥過去。

此後,李彤心灰意冷、無心也無力繼續求學,悄然離去。三年後,在在出版公司謀職的黃慧芬與李彤前男友陳寅、當國小音樂教師的張嘉行與王醫生共同舉行的婚禮上,李彤濃妝艷抹、突然出現,令眾人大吃一驚。李彤旁若無人地在宴會上狂舞痛飲,使眾友人百感交集。

不久,陳寅通過報紙得知李彤酒後鬧事被警察扣押的訊息,遂到警察局將她保釋出來。陳寅誠懇地欲規勸李彤振作精神,另謀新路。但李彤卻已對人生失去熱情,只想及時行樂消磨時光。又一年春天,無法脫離內心苦悶與絕望的李彤獨自週遊世界各都市後來到出生地威尼斯,穿過一片晨霧投海自盡。

影片評價

影片根據白先勇的小說《謫仙記》改編,通過四個貴族小姐在中國處於重大歷史變革時期離開祖國到美國幾十年的命運,折射出歷史變遷下人的沉浮。創作者充分挖掘人性、人情,抓住了李彤命運悲劇的根本原因在於她的靈魂失去了根基,最終只能導致自我毀滅,由此反映了深邃的人生哲理,並使觀眾感受到一種強烈的歷史滄桑感。

關於影片

《最後的貴族》

《最後的貴族》1988年,謝晉拍攝了由白先勇小說《謫仙記》改編的影片《最後的貴族》。謝晉何以會拍這樣一部與他既往風格截然不同的影片,電影史界向來說法不一。一般認為,朱大可對“謝晉模式”提出批評以後,謝晉為了證明自己並非遵循某種一成不變的“模式”而有意選擇了一個外部動作不強,情節也不曲折,而是注重刻畫人物靈魂和精神孤獨的,帶有存在主義哲學意味的題材。在我看來,這種觀點雖不無道理,但似乎更像是一種假設,在現有史料中很難找到可靠的憑據。謝晉本人就從不承認自己改變創作風格是因為受到“謝晉模式”討論的影響。

關於這部影片的緣起,聽《最後的貴族》副導演武珍年講過。1985年,謝晉在美國辦了一個作品回顧展。這次活動,讓謝晉結識了旅美台灣作家白先勇。兩人一見如故,很快成了無話不談的密友。一次聊天,謝晉對白先勇說,《謫仙記》里的幾個女主角,身上都有《紅樓夢》的影子,李彤比較像林黛玉,黃惠芬像薛寶釵……白先勇聽了這話感到非常驚訝,對謝晉說:“哎呀,這正是我寫小說時候想到的,從來沒有一個評論家這樣說過!你是怎么看透我的心思的?”對此,謝晉並沒有回答,只是一個勁的呵呵笑著。

怎么解釋呢?除了兩位藝術家心靈相通之外,仿佛很難找到更為確切的答案。有了這層關係,謝晉便產生了改編這篇小說的想法,白先勇當然沒有二話,非常爽快地把改編授權給了身邊這位新結識的創作知己。請大家注意,這個時候還是1985年。也就是說,謝晉拍攝《最後的貴族》的計畫,早在“謝晉模式”討論的一年前就確定了。

1987年,白先勇來國內訪問。見到謝晉的時候,他手上已經有了《謫仙記》的改編大綱。 這次,謝晉雖是請白樺執筆改編,但在行文中,更多融入的則是謝晉本人對小說和人物的理解和感受。比如謝晉將小說的主題概括為三組對比關係:今與昔,靈與肉,生與死。但謝晉並不打算將這個主題表現得過於明確,而是主張圍繞這三重關係,著重刻畫李彤蒼涼而孤傲的精神個性。與白先勇見面後,謝晉問他,李彤到底是個什麼樣的人?白先勇說:她就像一顆名貴的珍珠,從一列貴族乘坐的豪華列車上摔落下來,被掩埋在了路邊的荒草叢中……。

這不由讓人聯想到了《羊脂球》和《茶花女》。這些人物,同樣都是一些心比天高,身為下賤的風塵女子,她們雖然身處庸碌市井,卻始終保持著天使一般純潔高貴的靈魂,她們身上,都有李彤的影子。只是有一點不同,李彤的放縱和沉淪,完全是出於一種精神的絕望和靈魂的迷失,她並不像《羊脂球》、《茶花女》里那些因為失去經濟來源而不得不墮入風塵的平民女子。李彤精神世界的幻滅,原本與物質上的匱乏毫無無關。她失去的,原本只是一種心靈歸屬,一份精神棲息。她在無常的命運面前迷失了人生的方向,流落異國,沉溺在一個無比虛幻而又美麗異常的夢境中拒絕醒來。

白先勇一再強調,李彤的沉淪,不是因為家族的沒落,也不是因為愛情的聚散,而是喪失了生命的本源,就像一隻斷了線的風箏,是一個漂泊無依的精神流浪者……她像是一個被拋離中國母體的“白華”,正如流落在世界各地的猶太“白俄”貴族那樣。在他們的眼前,只有一片漫漫無際的水域,沒有彼岸,沒有目標,生命的意義因此而盡顯絕望和虛無。白先勇的小說,似乎很難從社會學意義上進行讀解,這與謝晉既往的創作思路絕不相同。此前,謝晉比較擅長從社會歷史變革的角度剖析人生悲劇產生的原因,而這次的《最後的貴族》,顯然更強調把鏡頭對準人物內心那深不可測的幽冥世界。

這對謝晉而言,應該算是一道比較難解的算題。因為在謝晉的個人生活經驗中,總是有某種信念在頑強地支撐著他的心靈和肉體。即使在文革深淵當中,他和他的家人也依然在絕望中苦苦掙扎求生,可他們唯獨沒有體驗過絕望本身,否則,又是什麼托舉著他們從文革的精神廢墟中重新站起身來?謝晉本人與李彤的差異,當是對應兩種根本不同的文化習得與生命體驗。或者說得更直白一點,在經歷了50到70年代的歷次精神滌盪和靈魂的磨難之後,在中國這塊土地上,倖存下來的唯有平民,而所謂“貴族”則無論從精神到肉體,都已被消滅殆盡了。

這大概就是謝晉與白先勇之間一條無法彌合的裂痕,它既是一種文化差異,也是一種不可逾越的精神鴻溝。由於它的存在,未來的影片似乎在開拍之前就已注定了會遭遇一次迷航之旅。當然,謝晉心裡對此仿佛已有預感,當初,他一再堅持邀請林青霞來出演李彤,實際上就是在設法盡力縮短現實條件與小說境界之間的遼遠距離。可惜,因為兩岸的特殊關係,邀請林青霞出演李彤的計畫未能如願,只好從大陸女演員中挑選李彤的扮演者。

儘管大陸不乏優秀女演員,但她們毫無例外都是平民中的一員,從來沒有所謂“貴族”的生活體驗。不要說在精神氣質方面與角色相距甚遠,據盧燕回憶,她們甚至連穿上旗袍如何走路也毫無常識。武珍年又告訴我們,劇情中有一段李彤跳恰恰舞的場面,飾演李彤的潘虹原本就不具備這种放浪形骸的內在氣質,因此不論她如何努力地學習舞步、舞姿,都無法再現李彤空虛眩惑的精神特質。

這一切似乎都決定了未來影片很難應和原小說的內在鏇律。在以往的影片中,謝晉顯然非常擅長建構劇情的因果環鏈,性格的每一步發展,都能看到人物與外部環境的互動關係。然而李彤的沉淪,天生就不需要外在的因由,那是一種徹頭徹尾的形而上的自我崩潰。但是,從完成的影片中,我們能夠清楚地看到,謝晉依然試圖為李彤的沉淪賦予一種清晰可辨的世俗邏輯。仿佛李彤的自我毀滅,是因為優越家庭背景的喪失,是因為追求世俗快樂而不得的人生創痛所致。顯然,這與原小說的主旨拉開了距離。

然而我們也能發現,謝晉似乎又在勉力追躡著小說的蹤跡。最具有說服力的細節是,影片為小說添加了一個象徵性的結尾。李彤從美國流浪到威尼斯,因為那裡是她的出生地,她到此的目的,是準備在這裡放棄自己的肉體生命,回歸她的心靈棲所。在威尼斯街頭,李彤邂逅了一位年邁的白俄藝術家,一個的流浪漢。顯然,這一添加對應著白先勇關於“白俄”命運的暗示。李彤說“世界上的水原來都是相同的”,言外之意,不論是“白俄”還是“白華”,精神家園的毀滅才是他們彼此相逢,同命相憐的最終理由。由此,李彤的命運,便被從中國的歷史與政治的具體語境中抽離了出來,而成為一種帶有普遍性的人生際遇,一種無所不在的生命根基的潰散。

影片有將近三分之二的鏡頭是在美國拍攝的。這也開了中國電影境外拍攝的先河。當初,由於經費限制,龐大的攝製組只得到20個出國名額,最後拿到美國簽證的只有19人。影片剪輯師周鼎文是唯一被美國領館拒絕簽證申請的人。至今,老人也不明白是何原因,讓自己與這次歷史性的創作際遇擦肩而過。攝製組中,有一位受投資方香港銀都機構委派的製片助理、副導演兼翻譯,中文名叫張樹堂,是一位在美國出生長大的美籍華人,同時也是謝晉大公子謝衍在紐約大學電影系的學長。張樹堂從紐約大學請來了許多老師和同學,為影片拍攝提供了大量無私的幫助,使得資金拮据的攝製組,能夠在紐約感受到來自本地同行的慷慨和情誼。

影片完成公映後,似乎沒有得到預期的市場回應。這除了上文分析的創作者對原作把握上的誤差以外,更主要的原因,還在於此時市場經濟大潮已經開始衝決中國傳統電影消費的堤壩。

無論是誰,無論是多大牌的導演,即使像謝晉這樣一個在計畫體制下盡顯風流的電影天才,在這個時刻,也不得不去面對一個比過去政治禁錮更為嚴峻的現實:你的作品將何以面對市場的嚴酷汰選?

蔡康永相關作品

| 蔡康永,台灣著名的節目主持人、作家,其名人訪談節目《真情指數》與青老年人溝通節目《兩代電力公司》、綜藝訪談節目《康熙來了》最為成功。《蔡康永的說話之道》、《LA流浪記》和《那些男孩教我的事》是暢銷作品。 |