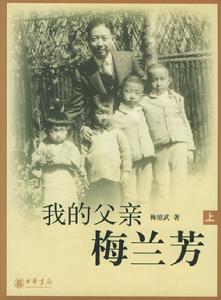

(圖)《我的父親梅蘭芳》

(圖)《我的父親梅蘭芳》| 《我的父親梅蘭芳》 |

作者介紹

梅紹武,原名梅葆珍。1952年畢業於燕京大學,著名英美文學翻譯家、評論家、戲劇家、作家。戲曲藝術大師梅蘭芳次子。主要翻譯作品有:《阿爾巴尼亞短篇小說集》、《一個匈牙利富豪》、《海爾曼老爺》、《灰燼的沉默》、《馬克思和世界文學》、《微暗的人》、《瘦子》等。

梅紹武先生曾擔任全國政協第六、七、八、九屆委員,中國梅蘭芳文化藝術研究會會長、中國梅蘭芳紀念館名譽館長、中國作家協會、中國戲劇家協會、中華美國文學會和英國文學會理事、中國翻譯協會理事等職。2004年被中國翻譯協會授予資深翻譯家榮譽稱號。

主人翁簡介

梅蘭芳(1894-1961),名瀾,又名鶴鳴,字畹華、浣華,別署綴玉軒主人,藝 《我的父親梅蘭芳》書內資料圖片

《我的父親梅蘭芳》書內資料圖片名蘭芳。江蘇泰州人,1894年生於北京,他出生於京劇世家,10歲登台在北京廣和樓演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜連成班,1911年北京各界舉行京劇演員評選活動,張貼菊榜,梅蘭芳名列第三名探花。1913年他首次到上海演出,在四馬路大新路口丹桂第一台演出了《彩樓配》、《玉堂春》、《穆柯寨》等戲,初來上海就風靡了整個江南,當時里巷間有句俗話:“討老婆要像梅蘭芳,生兒子要像周信芳”。他吸收了上海文明戲、新式舞台、燈光、化妝、服裝設計等改良成分,返京後創演時裝新戲《孽海波瀾》,第二年再次來滬,演出了《五花洞》、《真假潘金蓮》、《貴妃醉酒》等拿手好戲,一連唱了34天。

回京後,梅蘭芳繼續排演新戲《嫦娥奔月》、《春香鬧學》、《黛玉葬花》等。1916年第三次來滬,連唱45天,1918年後,移居上海,這是他戲劇藝術爐火純青的頂峰時代,多次在天蟾舞台演出。綜合了青衣、花旦、刀馬旦的表演方式,創造了醇厚流麗的唱腔,形成獨具一格的梅派。1915年,梅蘭芳大量排演新劇目,在京劇唱腔、念白、舞蹈、音樂、服裝上均進行了獨樹一幟的藝術創新,被稱為梅派大師。

1919年4月,梅蘭芳應日本東京帝國劇場之邀赴日本演出,演出了《天女散花》、《玉簪記》等戲。一個月後回國。1921年編演新戲《霸王別姬》。1922年主持承華社。 1927年北京《順天時報》舉辦中國首屆旦角名伶評選,梅蘭芳因功底深厚、嗓音圓潤、 扮相秀美,與程硯秋、尚小雲、荀慧生一同被舉為京劇四大名旦。1930年春,梅蘭芳率團赴美,在紐約、芝家哥、舊金山、洛杉磯等市獻演京劇,獲得巨大的成功,報紙評論稱,中國戲不是寫實的真,而是藝術的真,是一種有規矩的表演法,比生活的真更深切。在此期間,他被美國波莫納大學和南加利福尼亞大學授予文學博士學位。

1931年“九·一八”事變後,梅蘭芳遷居上海,先暫住滄洲飯店,後遷馬斯南路121號。他排演《抗金兵》、《生死恨》等劇,宣揚愛國主義。1935年他曾率團赴蘇聯及歐洲演出並考察國外戲劇。在京劇藝術家中,出訪最多和在國內接待外國藝術家最多的當屬梅蘭芳,他把中國京劇表演藝術和藝術家謙遜、樸實的優良品質介紹給了各國人民,因此人們稱他為本世紀二十年代至五十年代中國京劇藝術的文化使節。

抗戰爆發後,日偽想借梅蘭芳收買人心、點綴太平,幾次要他出場均遭拒絕。梅蘭芳考慮到在上海不能久留,遂於1938年赴香港。他在香港演出《梁紅玉》等劇,激勵人們的抗戰鬥志。1941年香港淪陷後,他安排兩個孩子到大後方讀書,自己於1942年返滬。

抗戰勝利後,梅蘭芳在上海復出,常演崑曲,1948年拍攝了彩色片《生死恨》,是中國拍攝成的第一部彩色戲曲片。上海解放後,於1949年6月應邀至北平參加第一次全國文學藝術工作者代表大會,當選為政協全國委員會常委。1950年回北京定居,任文化部京劇研究院院長,1951年任中國戲曲研究院院長,1952年任中國京劇院院長,並先後當選為全國人大代表。1955年,他拍攝了《梅蘭芳的舞台藝術》,收入他各個時期的代表作《宇宙鋒》、《斷橋》等及他生活片斷和在工廠、舞台演出的《春香鬧學》等戲的片斷。1956年他率中國京劇代表團到日本演出。1959年6月他在北京演出《穆桂英掛帥》,作為國慶十周年獻禮節目。1961年8月8日在北京去世。著有《梅蘭芳文集》、《梅蘭芳演出劇本選》、《舞台生活四十年》等。代表劇目有《貴妃醉酒》、《天女散花》、《宇宙鋒》、《打漁殺家》等,先後培養、教授學生100多人。

梅蘭芳紀念館

梅蘭芳紀念館於1984年開始籌備,1986年7月10日,鄧小平同志為梅蘭芳紀念館題寫館名,1986年10月27日正式對外開放。隸屬文化部藝術局,系社會科學類專題人物紀念館。坐落在北京西城區護國寺街9號,是一座典型的北京四合院,占地1000餘平方。展覽共分2部分,正院保存故居原貌,外院為生平介紹。目前辟有4個展覽室:正院北房為"故居陳列室",客廳、書房、臥室、起居室的各項陳設均保持梅蘭芳先生生前原貌。外院南房為"第一陳列室"展出了精選的圖片和資料,扼要地介紹了梅蘭芳一生的主要藝術生活和社會活動;內院東房為"第二陳列室" 陳列著梅蘭芳使用過的部分戲裝、道具及一些館藏資料,另一內室為專題展覽,不定期更換內容。西房為"第三陳列室" 陳列著國內外友人贈送梅蘭芳書法、繪畫和其它紀念品。序——應該有一部《梅蘭芳傳》

清德宗光緒二十年甲午九月二十四日,即公元1984年2月2號,我們的偉大

《我的父親梅蘭芳》書內資料圖片

《我的父親梅蘭芳》書內資料圖片今年10月是畹華大師九十歲誕辰,上距他辭世之年已經二十有四載了。他的哲嗣梅紹武兄把歷年來所寫的十八篇回憶文章在裒集為《我的父親梅蘭芳》之後,又增寫了十二篇,共三十篇,交由天津的百花出版社重新印行,做為紀念。在他修訂舊稿和撰寫新篇的期間,我不單榮幸地成為第一個讀者,而且就所知見,參與了末議。

首先,我覺得象畹華大師這樣不世出的巨人,應該而且必須有一部足以傳世的傳記垂諸永久。當然,這隻有大手筆承當才能相得益彰,以能媲美羅曼羅蘭的《貝多芬傳》和《聖雄甘地傳》為勝。否則,便是採取集體撰著的方法,即有組織、有領導地進行,以收群策群力之功。這是一件我國戲劇界不能推卸和責無旁貸的工作,而且還要儘速盡好地完成之。

然而,已經遲了。與畹華大師並世的許多師友和同儕大都做了古人,弟子輩在世而能多知博識其業績者亦實寥寥可數。人證難期,還有什麼可說的?幸好,現存的物證,諸如半個多世紀以來中外報刊發表的敘述性和評論性文章,以及戲單和海報之類的文獻資料,設若勤於搜尋,總能有所收穫。在十年動亂期間,梅宅慘遭洗劫,損失綦重;連我考藏的一些被許姬傳老人借去的名貴照片也被殃及池魚。在劫難逃,更沒有什麼可說的。幸好,梅夫人福芝芳女士在畹華大師逝世後將家藏的有關文獻、信件、照片、劇本、戲單、圖書、期刊、剪報、書畫、紀念品、實物、外文書刊和雜件十三類,編號五千二百三十六,總計三萬一千四百十五件,掃數暫存原中國戲曲研究院暫為保管,據聞迄今完璧無損,這是一個容待發掘和利用的寶藏,給予有心人無窮的希望。

《我的父親梅蘭芳》

《我的父親梅蘭芳》紹武兄寫的這本書始發其軔,送來了東風的信號。這本書的特點是科學性強。這表現在無論是他自己的回憶(如《在香港淪陷的日子》),還是採訪的實錄(如《和王琴生先生的一次談話——憶父親的表演藝術及其他》),都質樸平實,不加誇飾,稱得起是信史。我特別喜歡他寫的那幾篇記述畹華大師和國際間文學藝術界人士交往的文章,所引資料豐富詳實,稱得起是有據的信史。

當然,總結畹華大師的藝術生涯和道德品質,這本書的內容還是遠遠不夠的,紹武兄在著手之先,也並未作如是想。我們不應當苛求,而是應當理解其用心所在。其用心所在則又絕非是做為人子的不匱孝思,但是也不妨說隱寓著他的焦慮情懷。

我們是多么企盼著能夠出現一部《梅蘭芳傳》、一部《梅蘭芳論》、一部《梅蘭芳表演藝術體系》、一部或多部這類的專著呀!那怕是一部或多部《梅蘭芳文獻長編》、《梅蘭芳年表》和《梅蘭芳年譜》,以及《梅蘭芳身段譜》、《梅蘭芳扮像譜》、《梅蘭芳指法》、《梅蘭芳歌曲譜》和《梅蘭芳演出劇本全集》之類的導乎先路的資料性編纂作品呢,都是迫切需要的,而且這與為個人樹碑立傳毫無關係,這是關係我們民族文化的大事因緣,包括精神文明和物質文明。

我在開頭時特別談到了畹華大師誕生之年的特定歷史環境,是有所考慮的。在這裡我寄希望於為他撰寫傳記的人一定要把他的藝術生活納入他成長的歷史環境中,才能說明問題,解決問題,否則,一本備忘式的陳穀子、爛芝麻的流水賬簿是無法說明和解決問題的。紹武兄在這本書里已經做了一個很有啟發性的開頭,如:《表——童年的一段遭遇》和《傲骨從來耐歲寒——憶父親堅決拒為敵偽演出的事跡》等篇。

我說這本書是始發其軔,意雲開了個好頭,還是那句話,遠遠不夠。今值畹華大師九十誕辰之契機,很多事情都應該做起來了,不只是傳記的撰寫,我看,以畹華大師為紐帶的,並寓有遠遠超過紀念性的戲劇博物館;專門以中國戲劇發展史為綱的梅蘭芳藝術研究機構,以及供中外人士瞻禮的故居和淪於荒煙蔓草間的萬華山麓的孤冢,也應該予以莊嚴。一句話,要做些切實的工作、有益的工作來表彰畹華大師,促進我國藝術事業的發展。

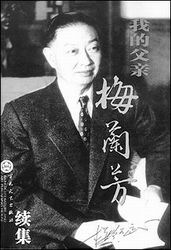

續集

作者出版的《我的父親梅蘭芳》的續篇,是作者獻給父親誕生110周年紀念的禮物。書中追述了

《我的父親梅蘭芳》續集

《我的父親梅蘭芳》續集前一集裡雖記述了梅蘭芳赴日、美、蘇訪問演出時的盛況以及他與眾多國際文藝界人士的交往事跡,卻仍有不少遺漏。因此,本集前11篇側重於這一方面,諸如蘇聯的高爾基和斯坦尼斯拉夫斯基,美國的大劇作家貝拉斯科、現代舞蹈先驅肖恩夫婦和單人劇大師露絲·德雷珀以及日本戲劇之父坪內逍遙等知名人士都跟我父親有過交往或會晤,作者根據現有資料追記了幾篇,以作補充。其中《梅蘭芳和日本》一文是1992交二十周年時應《光明日報》之約寫成的,深述了梅蘭芳三次訪日促進中日文化交流的實況,曾在該報連載了半個多月,香港《紫荊》雜誌也曾分四期轉載過。