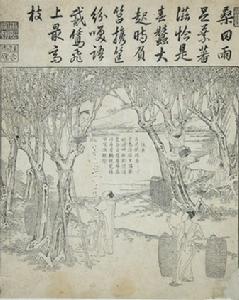

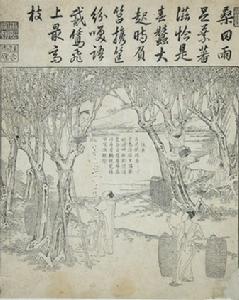

《御製耕織圖》又名《佩文齋耕織圖》,不分卷,清聖祖玄燁題詩,焦秉貞繪圖,朱圭、梅玉鳳鐫刻,清康熙三十五年(1696年)內府刊本。耕圖、織圖各23幅,總計46幅圖。每頁34.7cm×27.7cm。圖框24.4cm×24.4cm。四周單邊。冊頁裝。

《耕織圖》以江南農村生產為題材,系統地描繪了糧食生產從浸種到入倉,蠶桑生產從浴蠶到剪帛的具體操作過程,每圖配有康熙皇帝御題七言詩一首,以表述其對農夫織女寒苦生活的感念。

《耕織圖》以江南農村生產為題材,系統地描繪了糧食生產從浸種到入倉,蠶桑生產從浴蠶到剪帛的具體操作過程,每圖配有康熙皇帝御題七言詩一首,以表述其對農夫織女寒苦生活的感念。《耕織圖》是中國農桑生產最早的成套圖像資料,它的繪寫淵源可上溯至南宋,繪者為樓璹。樓璹在宋高宗時期任於潛(今浙江省臨安市)縣令時,深感農夫、蠶婦之辛苦,即作耕、織二圖詩來描繪農桑生產的各個環節。《耕織圖》成為後人研究宋代農業生產技術最珍貴的形象資料。南宋嘉定三年(1210年),樓璹之孫樓洪、樓深等以石刻之傳於後世,南宋理熙元年(1237年)有汪綱木刻複製本。宋以後關於本書的記載已不多見,較著名的有南宋劉松年編繪的《耕織圖》,元代程棨的《耕織圖》45幅。明代初年編輯的《永樂大典》曾收《耕織圖》,已失傳。明天順六年(1462年)有仿刻宋刻之摹本,雖失傳,但日本延寶四年(1676年)京都狩野永納曾據此版翻刻,今均以狩野永納本《耕織圖》作樓璹本《耕織圖》之代表。

清康熙二十八年(1689年)康熙帝南巡時,江南士子進獻藏書甚豐,其中有“宋公重加考訂,諸梓以傳”的《耕織圖》。康熙帝即命焦秉貞據原意另繪耕圖、織圖各23幅,並附有皇帝本人的七言絕句及序文。繪畫內容略有變動,耕圖增加“初秧”、“祭神”二圖,織圖刪去“下蠶”、“餵蠶”、“一眠”三圖,增加“染色”、“成衣”二圖,圖序亦有變換。宋、清《耕織圖》的布景與人物活動大同小異,但焦圖畫中的風俗易為清代,所繪更為工細纖麗,在技法上還參用了西洋焦點透視法。

《耕織圖》初印於康熙三十五年(1696年),後又出現了很多不同版本,木刻本、繪本、石刻本、墨本、石印本均行於世。如康熙年間的康熙三十八年(1699年)張鵬翮刻本,康熙五十一年(1712年)內府刻本,雍親王胤禛絹底彩繪本,康熙五十三年(1714年)歙縣汪希古恭摹刻48塊墨板,宮廷繪白描本等,乾隆年間的康熙、雍正、乾隆三帝題詩刊本,清內府刻《授時通考》本,袖珍彩繪本,乾隆四年(1739年)清內府圖為木刻、詩為石刻的經折裝本,乾隆三十四年(1769年)北京刻朱墨套印本,楊大章彩繪本,乾隆三十四年(1769年)高宗命畫院據元代程棨本臨摹之《耕織圖》,石刻嵌在皇家清漪園延賞齋左右廊壁的拓本,乾隆三十五年(1770年)徽州守臣摹刻的墨版。此外,還有嘉慶十三年(1808年)《耕織圖詩》補刊本,同治十一年(1872年)刊本,光緒五年(1879年)上海點石齋《御製耕織圖》石印本,光緒十一年(1885年)上海文瑞樓本,光緒十二年(1886年)上海點石齋石印本。民國時期也有多種版本,較著名的為武進陶蘭泉刊本;日本、朝鮮、琉球等國亦有《耕織圖》的摹本、翻刻本。

《耕織圖》不但版本眾多,版式等也不盡相同,如上文下圖本,左圖右文本,版框帶有龍紋的裝飾本,袖珍刻本,木刻填色本,書中序文、詩文前後璽印朱色鈐印本,前後璽印為刊版墨印本等。

返回:武英殿刻本