編輯推薦

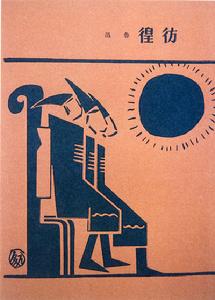

彷徨

彷徨《彷徨》魯迅先生寫作於“五·四”運動後新文化陣營分化的時期。原來參加過新文化運動的人,“有的退隱,有的高升,有的前進”,魯迅當時象布不成陣的游勇那樣“孤獨”和“彷徨”。《彷徨》表現了他在這一時期在革命征途上探索的心情。後來在《題〈彷徨〉》一詩中說:“寂寞新文苑,平安舊戰場,兩間餘一卒 ,荷戟獨彷徨。”這便是題名《彷徨》的來由。他在《彷徨》書扉頁上引用《離騷》詩句:“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”

簡介

《彷徨》

《彷徨》《彷徨》收入魯迅1924年至1925年所作的小說,首篇《祝福》寫於1924年2月16日,末篇《離婚》寫於1925年11月6日,實際的時間跨度是一年半多,1926年由北京北新書局出版,列為作者所編的《烏合叢書》之一。此後印行的版本都與初版同。

寫《彷徨》時,魯訊四十四五歲,還不是大智者。因此他彷徨。那時,他滿懷希望,或者說曾經滿懷希望,然而這希望,最終是破滅了。他看不到有更好的出路,出路似乎總是在未來,而不是現在。於是,他就彷徨。於是,他就寫了關於“彷徨”的小說。

人都有彷徨的時候。 孤獨無依,進退失據,謂之彷徨。 魯迅曾經是彷徨的,至少在寫《彷徨》的時候。他是寫人生的一種軌跡,這軌跡似乎有鐵的定規在。從起點,拋一個圓形的弧線,然後又重新跌回起點。甚至,跌回到起點以內。這裡面,有孤獨,有悲哀,也有無奈。

與其說是彷徨,不如說是無奈。生的無奈。那時候,時興寫小說。寫小說成了那時的潮流。何況之前,先生已經寫了《狂人日記》、《祝福》、《阿Q正傳》、《孔乙己》等名篇。它們開創了中國現代小說寫作的先河。

內容概述

《彷徨》

《彷徨》《祝福》寫祥林嫂毫無希望、就是有點希望也要被撲滅的一生;

《在酒樓上》寫曾經激進的青年呂緯甫,最終回到子曰詩云的教授之中;

《幸福的家庭》其實在經濟的壓迫之下並不幸福;

《肥皂》則諷刺了一個或者幾個貌似正人君子的中年夫子,他們看見一個行乞的十七八歲的女子,就想著如果用肥皂把她洗洗那又如何?而四銘就因著這個潛在的意識,竟也買了葵綠色的肥皂;

《長明燈》中的瘋子瘋瘋傻傻,他就是要把廟裡的長明燈打滅,被阻了,他就說:“我放火。”最後,他就被他的叔伯長輩鎖在廟裡的廂房之中;

《示眾》依然寫的是看客。中國人永遠只是看客,只會當看客。看了,就散了。不問被看者為什麼示眾,也不問自己為什麼要看。只是要看,便看了;

《高老夫子》某天終於“洋”了起來,俄國有高爾基,那么他自然就可以改名叫“高爾礎”,成了高爾礎後,他就自覺“高大“起來,覺得不能與往日的麻友相提並論。然而最終他發現自己沒有“高爾什麼”的天份,他連書也教不了,又經不住麻雀牌的誘惑,也經不住籠一把吃冤大頭的誘惑,終於還是上了牌桌;

《孤獨者》中的魏連殳是魯迅特別用心地描寫的一個。那是一個曾經大覺悟的人,似乎已經參透了人生的一切。他曾經潦倒不堪,似在堅持著什麼,又突然搖身一闊。在咯血中大把大把地花著做參議而闊起來的錢。他死了,好像死了才幹淨,才解脫。魯迅其實是用著一種大悲哀的筆調來寫這個人的,這裡面也寄託著他的大失望;

《傷逝》不僅僅是在談論經濟對於愛情的重要性,它實質上是在探討愛情是否可以長久。而經濟的窘迫困頓只是一個極現實極真實的誘因。因著這個誘因,愛情就無疑成為幻滅。傷逝了,這傷逝悽慘得令人傷感;

《兄弟》似乎是在諷刺那種貌似親睦的兄弟情份;

《離婚》就純屬一個鄉下女人的不幸了。魯迅有言:哀其不幸,怒其不爭。那個愛姑在“七大爺”的威嚴之下,竟不敢說她早已想好的話了。有什麼辦法呢?他們是官,且有勢。而她,只是一個鄉下人。

作者題記

朝發軔於蒼梧兮,夕余至乎縣圃;欲少留此靈瑣兮,日忽忽將其暮。吾令羲和弭節兮,望崦嵫而勿迫;路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。

理解《彷徨》的鑰匙,就在於這題記《離騷》中的兩句:“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”文有“文眼”,詩有“詩眼”,這裡,把它稱為“題眼”。 路是遠的,而前面又看不見路;依稀有路時,卻看不見光。想掙扎著走出一條路來,卻是遍體鱗傷,毫無結果。 只能是“荷戟獨彷徨”了。 所以,以《彷徨》命其名,也是至名。

寫作背景

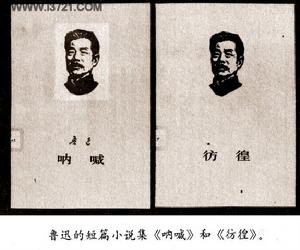

《吶喊》與《彷徨》

《吶喊》與《彷徨》《彷徨》寫於“五·四”運動後新文化陣營分化的時期。原來參加過新文化運動的人,“有的退隱,有的高升,有的前進”,魯迅當時象布不成陣的游勇那樣“孤獨”和“彷徨”。《彷徨》表現了他在這一時期在革命征途上探索的心情。

《彷徨》是在作者目擊了“新文化運動”的“主將們”的“分化”,一方面畢露了妥協性,又一方面正在“轉變”,社會的力量需要有人領導。然而曾被“新文化運動”所喚醒的青年知識分子則又如何呢?——在這樣的追問下,產生了《彷徨》。在這方面,主要地表現了那些從黑暗中覺醒,滿肚子不平,憎憤,然而腦子裡空空洞洞,成日價只以不平與牢騷餵哺自己的靈魂,但同時肩上又負荷著舊時代的重擔,偏見,愚昧,固執,虛無思想,冒險主義,短視,卑怯,——這樣的人們。

《彷徨》中間不少熱情的向光明的人物,但是這些人物也不少缺陷;夢想著深山大澤叢林伏莽的“涓生”,還有一個帶有舊時代的深重缺陷的人,而由熱極轉化為冷極的“孤獨者”的主人公亦然。但這位主人公於憤激而以冷酷自我娛樂的當兒,他仍然有“熱”,——即對於天真的孩子的愛惜,現代的人不能沒有缺陷,因為現代的人是前代人的後代,而且是長期被壓迫的人們的後代,又是被不合理的社會制度所包圍,被種種偏見與愚昧包圍的。

作者並不以為這種缺陷是“命定”的,是天老地荒終日如斯的;正因為他不信永遠會如此,所以他要無情地剝露這些缺陷的所以然與根源;也正因為他不信,所以他借“無有”寫他的渴望,而《離騷》的句子——“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,正是他的渴望的暗示。

藝術特點

《彷徨》

《彷徨》《彷徨》貫穿著對生活在封建勢力重壓下的農民及知識分子“哀其不幸”,“怒其不爭”的關懷。《彷徨》的藝術技巧“圓熟”――深廣的歷史圖景;對人物命運的敘述滲透感情;“畫眼睛”“勾靈魂”的白描手段;豐滿的人物形象具有典型的意義。

題材的變革

《彷徨》中的大多數作品,取材都是現實中常見的事,普通的人,是日常人們司空見慣的平凡不過的生活。如果不是從文學史變遷的角度,這一點可能並不引起我們格外的注意,因為取材普通人和日常事的作品,現在大家見得多了。但是放到“五四”時期,與傳統小說比較,就會發現從魯迅開始的這種題材的變革。所以像魯迅那樣的取材和寫法,顯然也借鑑了西方現代小說的體式,主要是現實主義的手法,是對傳統寫法非常自覺的、大膽的突破,帶有先鋒的性質。

獨特的藝術想像和構思

《彷徨》極大的魅力,還在於偏是從普通平凡的人事中,發現和體悟那“一切的永久的悲哀”。這就是所謂藝術的陌生化。作家通過他的作品的描寫,讓讀者重新打量自己所熟悉的,甚至是因為司空見慣而已經有些麻木的生活,獲得某種新的體驗和想像。本來大家很熟悉很普通的人事,經過魯迅的感覺和構思,就不一樣了,變得沉重了,要重新思考了。由於魯迅的發現太透徹,往往帶著悲憫與同情,從現實的人事中感悟到人性、人生等帶哲理性、超越性的命題。

深刻揭示靈魂

傳統小說如前所說比較注重曲折的情節和非凡的人事,一般都比較類型化,不善於人物的心理刻畫。像《紅樓夢》這樣有比較細膩的心理描寫的作品是絕無僅有的。魯迅小說則正好在這方面突破,非常重視寫人物的心理描寫,尤其是國民精神上的病苦。類似這樣注重寫靈魂,注重揭示心理之深的表現,是小說向現代轉型的顯著的特徵之一。是魯迅起了這個頭,從這方面也突破了傳統的寫法,並對後來小說的創作有極大的示範與影響。

藝術格局和語言方面的創新

傳統小說基本上是勾欄瓦舍講故事發展起來的,與傳記和講史也有關,比較注重全過程的敘述,講求故事性,有頭有尾,好比是盆景。魯迅的短篇基本上不再採用這種傳統的格式,而創造了各種不同的格式,適應不同內容的表現。由於魯迅能獨立地按照其所要表現的生活內容和自己的藝術個性去進行靈活的藝術熔裁,小說的體式手法不斷有新創造。

人物形象

《彷徨》

《彷徨》魯迅的《彷徨》是從革命的出路問題來思考,對知識分子進行分析。認為知識分子是覺悟高,接受新事物較快的群體,表現了知識分子的熱情沒有與民眾結合,他們的感情是脆弱的。當受到舊社會的壓抑之後,就要經不起現實的打擊,以悲劇告終;一方面說明封建壓迫的沉重,另一方面反映了知識分子都是懷著個人奮鬥的鬥爭方式,在當時的社會是起不了什麼作用的。

《彷徨》僅存短小篇幅,卻以一批個性獨異、涵蘊深廣的知識分子形象,準確地記錄、描述了辛亥革命到新文化運動這一新舊交替歷史年代中國社會各階層知識分子的生活和思想,從而成為“中國現代小說的開端與成熟標誌”。魯迅筆下新一代知識分子的悲劇命運,恰恰充滿荒誕意味和喜劇色彩——他們企圖用“傳統”培育的某些文化精神、思想信念來推翻整個傳統,其勇猛和堅毅,終不能掩蓋其幼稚與無力。恰如作者所言,他們的悲劇,正是一代知識分子身歷新舊交替時代“夢醒了無路以可走”命運悲劇;更是“反抗絕望”的性格悲劇。

然而,正是他們,用自己生命中的“大寂寞大悲哀”,鋪墊著後來者“生命的路”上“無限的精神三角形的斜面”,其真正意義所在,並非他們悲劇的終結,而是他們走向悲劇的方式和進程——正如加繆筆下那個永不停息的西西弗一樣,這些反傳統“先驅”的悲劇人生,形象地記錄了一代知識分子尋求精神解放的曲折、苦難以及在所有這一切背後顯示出的決絕、無畏。

相關評價

張宗剛在《偉大的靈魂探秘——解讀魯迅》(《名作欣賞》2001年5期,總第126期)一文中對《彷徨》的評價是“色貌如冰,肝腸似火”。他還說:“所屬望者殷,所挾持者遠,這是魯迅的深刻。……他(指魯迅)像一隻失群的飛鴻,在浩渺的天空飄飄蕩蕩,無所歸依;孤獨寂寞的內心體驗,遂外化和升華為一種巨大的創造欲:他用手中的勾魂攝魄之筆,繪出無數舊時代的圖景,意態生動,悲壯無匹。其中,對自由的探討,對人性的掃描,對弱者的關注,對時俗的思考……無不憂憤深廣,啟人心扉,以其‘智慧的痛苦’,達到和進入了史詩的層次,從而冠絕一代,獨步千秋。”

作者簡介

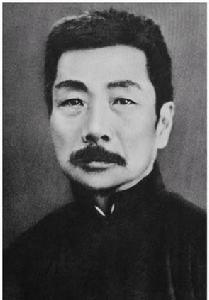

魯訊

魯訊魯迅(1881-1936),1881年9月25日生於浙江省紹興府會稽縣(今紹興市)東昌坊口。原名周樟壽,字豫山,後改名為周樹人,改字為豫才。至三十八歲,始用“魯迅”為筆名。文學家、思想家和革命家。魯迅是中國現代文學的奠基人之一。魯迅的父親是周伯宜,母親是魯瑞。在這一生中他寫了小說、散文、雜文100多篇。

魯迅出身於沒落的士大夫家庭。少年時代在家塾學習詩書經傳,喜歡野史雜錄和民間繪畫藝術。1898年就讀於洋務派創辦的南京江南水師學堂,數月後重考入江南陸師學堂附設的路礦學堂,開始接觸新學。1902年到日本留學。這一時期開始參加各種民族民主革命活動,廣泛涉獵西方近代科學文藝書刊。

1906年棄醫學文,希望以文藝改造國民精神。籌辦雜誌《新生》,未果,轉而在《河南》雜誌發表《人之歷史》、《摩羅詩力說》、《文化偏重論》等重要論文。1918年5月開始以“魯迅”為筆名在《新青年》發表第一篇現代白話小說《狂人日記》。