寫作背景

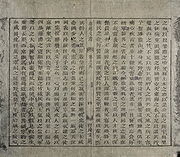

《平吳大誥》(本圖出自裴輝璧《皇越文選》卷之五)

《平吳大誥》(本圖出自裴輝璧《皇越文選》卷之五)《平吳大誥》的寫成與15世紀初期的越南政局有關。1407年,中國明朝率軍南下,攻滅越南的胡朝。明軍將領張輔發表平南露布、明成祖皇帝頒下詔書,宣稱已占據越南,並要進行直轄統治。其後,越人的反抗行動此起彼落,特別是來自藍山(在今清化省)的黎利(即後黎太祖)最具影響力,並於1427年擊退明軍。

當明軍在1428年農曆十二月十七日(西曆1月3日)撤退後,黎利便發表由阮廌所寫的《平吳大誥》,宣布大越國(越南)在黎利的領導下,脫離明朝的統治而獨立。

內容概述

《平吳大誥》的內容,主要為突出黎利軍隊與中國明朝之間的戰爭,以及黎利帶領大越國獨立的合理性。在全文一開始,就提出“仁義之舉,要在安民,吊伐之師,莫先去暴”的除暴安民思想。繼而提出“惟我大越之國,實為文獻之邦,山川之封域既殊,南北之風俗亦異”,以彰顯越人獨立行動的合理性。

隨後,文章大部份的篇幅均述及中越間的交戰史,先略述吳權擊敗南漢、李宋之戰、蒙越戰爭當中越人的戰績,繼而提到明朝占領大越國後“連兵結釁”的亂亡時期,歷數明人在當地所作的劣行。不過後來黎利“奮跡藍山”,積極進行抗明行動,“發憤忘食,每研談韜略之書,即古驗今,細推究興亡之理,圖回之志,寤寐不忘”,經過一段拼搏後,黎利勢力先後於崒洞之役及支棱之役里取得決定性的軍事勝利。結果,明朝政府決定撤兵,黎利勢力亦願意與明軍“修好有誠”。

最後,文中提到黎利勢力為大越國爭取到獨立復國,實為功勞殊巨,“社稷以之尊安,山川以之改觀,乾坤既否而復泰,日月既晦而復明。於以開萬世太平之基,於以雪千古無窮之恥”,所以要在這個歷史時刻,“誕布維新之誥,布告遐邇,鹹使聞知”。

寫作特點

有學者分析,《平吳大誥》有以下的特別之處。

吸收了中國古代辭賦的簡潔寫法:例如北宋蘇洵的《六國論》中,以秦國為一方,以六國(齊、楚、燕、韓、趙、魏)為一方,展現出戰國時代錯綜複雜的形勢,《平吳大誥》亦採用此一技巧,把明軍及黎利軍之間歷時十年的戰事,以文約事豐的方式記述出來。但同時,《平吳大誥》對各場重要戰役記述得十分具體,一一點明日期,既能通報戰況,又營造出捷報頻傳的效果。

注入個人的情感體驗:阮廌參與了黎利的抗明起義,又為黎利代寫《平吳大誥》,他在文中透過帶有君王口吻的“予”(指黎利),帶出其對抗明戰爭的情感體驗。例如文中提到“予奮跡藍山,棲身荒野,念世讎豈可共戴,誓逆賊難與俱生。痛心疾首者垂十餘年,嘗膽臥薪者蓋非一日。發憤忘食,每研談韜略之書,即古驗今,細推究興亡之理,圖回之志,寤寐不忘”,便是以作者本人的思想感情為基礎而下筆,因而讀來真實感人。

後世評價

越南後世對《平吳大誥》有相當高的評價。1970年代,越共學者提出該文是越南民族的“第二個獨立宣言”,是“一首舉世無雙的英雄歌,是一幅天才的、生動的圖畫,它忠實地描繪出一個正在奮起的、決心克服一切艱難險阻的、並為我國(指越南)歷歷史寫下最光輝一頁的英雄民族的形象。這部作品還概括地總結了歷史和人民民眾的創造力以及在抗戰中得到高度發揚的民族的高貴品質,提高了我國(指越南)人民的獨立自由的意志、英勇不屈的傳統和人道主義的精神。”

在中國,《平吳大誥》曾遭到批評,如清人徐延旭在其著作《越南輯輅》里提到黎利勢力建政後“於其國作《平吳大誥》,宣示其民,語尤悖逆”。到現代,學術界出現肯定《平吳大誥》重要性的論調,例如學者郁龍余、孟昭毅等的《東方文學史》中,提到該文的意義:“《平吳大誥》是他(阮廌)代表黎利寫的布告越南全國百姓的開國文獻,有很高的藝術價值和文獻價值,被譽為‘千古雄文’”。