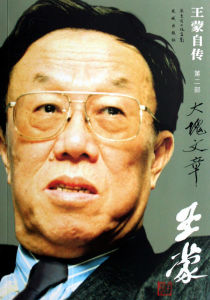

基本信息

ISBN:9787536050228 王蒙自傳(第2部大塊文章)

王蒙自傳(第2部大塊文章)出版社:花城

2007-04-01第1版

2007-04-01第1次印刷

開本:16開

頁數:352頁

類別:歷史.地理->歷史->傳記

編輯推薦

這是一部成功人士非凡的成長史,這是一部研究中國當代文學史和思想史不可或缺的重要文本。一位大家的心路坦言,一位高官的心靈剖析,一位智者的心得闡述。《王蒙自傳》是一個文學大師國事心事的自述,是一本作家的傳記,也是一個政治家的從政全記錄。是當代文學史不可或缺的讀本,是所有關注社會人生的讀者不可不讀的大師傳記,亦是值得從政者細細揣摩玩味的枕邊書。本書為“王蒙自傳第2部”,繼續述說著他平反後的生活——作為曾經的文化部長和作家的生活。作者簡介

王蒙(1934-),生於北京,祖籍河北南皮。中共黨員。歷任共青團幹部、文化部長、中共中央委員等職。作品有小說《組織部來了個年輕人》、《布禮》、《活動變人形》、《青狐》,小說集《冬雨》、《堅硬的稀粥》、《加拿大的月亮》等。作品多次獲獎,且被譯成英、俄、日等多種文字在國外出版。寫作背景

孰能無過?孰能免禍?

寫到了第二十四節,我忽然想起了青年時代讀過的俄羅斯劇作家奧斯特羅夫斯基的一個劇名:誰能無過,誰能夠免禍。他生活於十八世紀,不是後來寫《鋼鐵是怎樣煉成的》的那個一般譯作奧斯特洛夫斯基的人。

早在解放前的地下黨領導的學生運動的歌詠活動中,我們就學會了奧著《暴風雨》一劇中的插曲:

頓河的哥薩克在河流上,

有個少年痴痴地站立在門旁,

因為他想著怎樣殺死他的妻子,

所以他站在門邊暗自思量……

歌詞刺激,曲調別致,有好幾個下滑音。

五十年代,曹禺給當時的文學青年王蒙講過,話劇劇本有兩種風格,一個是以契訶夫為代表的散文與詩的寫法,一個是以奧斯特羅夫斯基為代表的懸念與衝突的寫法。

回想本卷自傳所寫的一九七八年至一九八八年,我所參與的政治風雲,文學潮汐,社會動盪,地位浮沉,回想此期間我歷任的北京市青聯副主席、北京作協副秘書長,中共中央候補委員、委員,中國作協書記處書記,《人民文學》編委、主編,中國作協常務副主席,黨組副書記,藝術研究院院長,文化部部長、黨組書記,回想這十年我出版的《青春萬歲》、《冬雨》、《王蒙小說報告文學選》、《當你拿起筆》、《夜的眼及其他》、《木箱深處的紫綢花服》、《創作是一種燃燒》、《漫話小說創作》、《活動變人形》,以及各種有關爭論,我願意與讀者共享孰能無過,孰能免禍的經驗種種。

精彩片斷

7陌生的夜的眼時隔一十六載,回到北京,永遠的北京,依然的北京。“文革”後期,出現了一批歌頌北京的歌曲,還是很有真情,也確實被傳誦學唱。我個人喜歡這些歌,雖然無法認同歌詞里的“文革”腔調。其中有《北京頌歌》:“燦爛的朝霞,升起在偉大的北京……”《天安門廣場》,新疆歌曲《偉大的北京》:“偉大的北京,我們為你歌唱……”在一種特定的政治形勢下,歌詞必須結合某種宣傳口徑,例如唱北京一定要唱到天安門廣場,毛主席檢閱我們的地方,但是其動人之處卻更在詞外,在它的大氣與雍容,在它的自信與定力。北京自有它的氣象和歷史,北京畢竟比被檢閱的“紅衛兵”與“文革”運動更恆久也更生動具體雍容大氣,北京是我們最熟悉的地方,而附加的政治符號即使褪盡,北京也仍然是我們喜愛的北京。同樣,我們唱著政治符號,我們想著的卻可能是白塔寺與什剎海,三座門與太和殿,五四運動與薊門燕樹,長安街與人民英雄紀念碑。

然而一九七九年重回的北京已經滿目瘡痍。我們到陶然亭公園去玩,居然發現了一家西餐館,我大喜,便帶著孩子去吃飯。第一道手續是先為刀叉付押金。說是如若不然,一頓飯下去會丟掉好幾把不鏽鋼刀叉。在街上喝“北冰洋”牌汽水,你就立在賣主的眼前喝,也不行,需要先為玻璃瓶付押金。到大眾餐館就餐,喝一杯啤酒,需要為歪七扭八的塑膠酒杯——我稱之為癟三酒杯——而付押金。只有小癟三才會用這樣的洗也洗不乾淨的,缺少硬度所以形狀永遠無法合格的酒杯飲啤酒。這種塑膠杯子似乎還帶有一種氣味,略似膠皮,又如做布鞋鞋幫用的袼褙。喝這樣的酒杯里的酒,你不能不感到你的背興,你的渺小,你的不成樣子。經過“文革”,偉大首都的消費者已經癟三化乃至小偷化了嗎?你需要像防賊一樣地防備顧客嗎?你能不為北京一慟嗎?

直到一九八三年,我就任《人民文學》主編以後,在雜文《痛苦三章》還寫過這種交押金與退押金的感受,另外兩種痛苦是聽同義反覆的講話與看到少有的幾塊草坪被踐踏得成了癩痢頭。押金事畢竟是不那么重要的,而且過了若干年,這樣的怪事已經不再出現,以至我寫這段回憶的時候幾乎漏掉了這一節。

與痛苦交織的是溫馨。溫馨還是痛苦,其實並不表現在文章或者報紙上。我住在東華門附近,往西走是故宮筒子河,往東走就是百貨大樓與東安市場,雖然那時已經改名東風市場。連市場的名稱也跟著“文革”風雲改來改去,令人悲憫。然而到了一九七九年,日子畢竟逐漸恢復,我寧願保持舊稱的東安市場出現了較多的鴛鴦冰棍、杏仁豆腐、奶油炸糕、牛肉干、槽子糕、話梅糖果……而每天傍晚與周末時分,這裡人山人海,而且有了勾肩搭背的青年男女,一個生活,_個日子,一點日常的小食品,再加不那么藏著揶著的青春與伴侶,足令我熱淚盈眶。艱難也罷,匱乏也罷,只要不與生活為敵,不與日子為敵,生活是不被消滅的,日子是不被抹殺的,希望永在人間,快樂永在世上。

而我與我的親人、朋友,付出了二十多年的代價。

這一章我真正要寫的是這一段我的最值得回顧的作品《夜的眼》。我必須用整整一節來談我的《夜的眼》。

這是在我七十年代噴髮式寫作過程中突然出現的一個變數。它突然離開了傷痕之類的潮流或反傷痕的潮流。認為寫傷痕不好,堅持有傷痕也不要寫不去寫,或者至少認為寫傷痕早晚要出(反黨,要不就是“政治手淫”,這都是文藝界大人物用過的詞兒)問題,過去有,後來有,現在更有。我個人對寫傷痕遠遠沒有那么熱情,因為它太淺俗,它太不文學,它也太廉價。它又確有不可小視的意義,就是說人們期待於它的是多一點撥亂反正,從此少一點極左,這更多的是政治潮流,政治期待。而反傷痕就更令人無話可說,除了吁一口氣。

就在這種沒有多少文化含量文學含量卻又難以跨越的爭論中,叫做指導思想的斟酌中,它(說的是拙作《夜的眼》)突然出現了。它來自一種說不清道不明的感覺,對不起,是真正的感覺,藝術的也是人生的感覺。它用一種陌生的,略帶孤獨的眼光寫下了沸騰著的,長期沸騰永遠沸騰著的生活的一點寧靜的憂傷的觀照。它寫下了對於生活,對於城市,對於大街和樓房,對於化妝品與工地,對於和平與日子的陌生感。它傳達的是一種作者本人也不甚了了的心靈的漣漪。是一個溫柔的嘆息,是一種無奈的平和,是止水下面的澎湃,是淚珠裝點著的一粲,是裝傻充愣的落伍感與一切復甦了嗎的且信且疑與暗自期待並祝福著的混合體。有記憶也有遺忘,有遙遠也有近前,有觀望也有祝願,有激情卻更多的是平靜。

而且,小說里還有匈牙利作曲家的白天而降的音樂。請看:

臨走到門口的時候他忽然停下了腳,不由得側起了耳朵,錄音機里放送的是真正的音樂,匈牙利作曲家韋哈爾的《舞會圓舞曲》。一片樹葉在鏇轉,飛鏇在三面是雪山的一個高山湖泊的碧藍碧藍的水面上,他們的那個邊遠的小鎮,就在高山湖泊的那邊。一隻野天鵝,棲息在湖面上了。

為什麼我忽然說到了真正的音樂?是不是已經很久很久,沒有真正的音樂了呢?為什麼忘不了邊遠的小鎮,你曾經因為什麼政治的或是世俗的原因去到那裡,這對於生命,對於人生也許並不像有些人想得那樣重要,重要的是命運使你一口氣生活在那裡許多年,在那裡度過了你最美好的年華,在那裡你體驗了人的,多數人的,老百姓的生活和日子,艱難的與辛苦的日子……那裡有高山湖泊,有野天鵝,有雪峰與湛藍的水面,有與匈牙利的、我要說是歐洲的與世界的作曲家相通的東西。

這篇小說的寫作在前,實景的一次發現在後。十七年後,一九九六年,我在訪問蘇格蘭時,看到了高山湖泊、野天鵝。英國朋友告訴我,原來那裡經常佇立著一對野天鵝,可最近,只剩下孤獨的一隻(又過了些年,這隻天鵝也不見了)……的景色,與我在《夜的眼》中的因音樂而生髮的想像完全一樣。至於新疆,那裡的高山湖泊給了我這樣寫的動機,但也許邊疆有另外的風景,遼闊微茫,寂寥如鐵……柔和的韋哈爾,使我對邊疆的想像變得親切了。

然而這裡也有一點小小的計謀,沒有說俄羅斯的也沒有說西歐的作曲家,避開當時尚不方便的修正主義或者資本主義的話題。王蒙已經變得多么小心。更多的是偶然,是文學寫作的定數,寫《夜的眼》的時候,收音機里正播放韋哈爾的《舞會圓舞曲》。“文革”以後,已經許久沒有聽到過歐洲音樂的播放了。我當然為之感動。文學就是這樣的,它集合了天邊雲外、身旁心內的種種觸發,種種波光峰影,它發酵潑醅,成就了新奇的、此前世上沒有、此後風光不再的令自己也一驚的溫柔的篇章。

街燈當然是一下子就全亮了的。但是陳果總覺得是從他的頭頂拋出去兩道光流。

小說一開始就寫下了主觀的感覺。如果不是闊別十六年,如果不是已經習慣於生活在伊寧市解放路二號或者烏魯木齊市南梁團結路東端高地,如果不是到京後我們夫婦常常彳亍在例如王府井大街上觀看天是怎樣變黑的(此時我們在北京還沒有“家”),也許不會有這種對於街市燈火的感受。

然後是:

大城市的夜晚才最有大城市的活力和特點。開始有了稀稀落落的、然而是引人注目的霓虹燈和理髮館門前的鏇轉花浪。有燙了的頭髮和留了的長髮。高跟鞋和半高跟鞋,無袖套頭的裙衫。花露水和雪花膏的氣味。城市和女人剛剛開始略略打扮一下自己,已經有人坐不住了。這很有趣。

……20多年,他呆在一個邊遠的省份的一個邊遠的小鎮,那裡的路燈有三分之一是不亮的,燈泡健全的那三分之二又有三分之一的夜晚得不到供電。不知是由於遺忘還是由於燃料調配失調……那裡的人大致上也是按照農村的日出而作,日入而息的古制而生活的,下午六點一過,所有的機關、工廠、商店、食堂就都下了班了。人們晚上都呆在自己的家裡抱孩子,抽菸,洗衣服,說一些說了就忘的話……

理髮廳門前的鏇轉花浪,高跟鞋和長發,無袖衫和花露水(那時當然還沒有巴黎香水),日子就是這樣復甦的,這樣的復甦感動得人滿眼是淚。這裡已經埋伏下了此後十餘年對待世俗人生的歧義的種子。叫做城市和女人剛剛打扮一下自己,就有人坐不住了,怎么咱們的敬愛的同胞喜歡並傾向於這樣命苦!人是困難的,教人活,無論如何,它顯得平庸苟且。而叫人死,叫人英勇犧牲,自是會壯烈升華乃至神性得多。

對於邊遠小鎮生活的略帶誇張的描寫,燈泡不亮之屬,絕無嘲諷,卻是同情與留戀。那是一種詩,比街燈亮如白晝,霓虹五顏六彩更詩意。不知道這是歷史的過程還是藝術的平衡,不發達的,我要說是困苦的狀態更易人詩。香格里拉永遠屬於原始生活方式而不屬於摩天大樓五星級酒店購物中心。匱乏之美在於單純,在於審美與道德上的優越性。如海德格爾的主張,叫做“詩意地棲息”的生活方式,其實是經過知識分子和什麼思想者美化了的一種相思,是一種描摹,一種心靈化的想像而並不完全是現實,卻也幫助了不幸者去安享現實。

我曾經萬分得意於人生的審美觀照態度,人生與社會的審美方式,審美式的價值取向。直到二00六年秋我在《讀書》雜誌上讀到一篇文章,說是墨索里尼一直致力於政治的審美化……我糊塗了。我只說是,我已經知道,用審美取代現實,用浪漫取代務實,不管你的動機可能多么偉大與超拔,後果卻可能是造孽。尤其是政治家。

新疆的生活,伊犁的生活是我的寶貴財富,對比它與北京,是本作者小說靈感的一個重要源泉與特色。我不會放過我的獨一無二的創作本錢。十六年了,容易嗎?何必侈談路線或者政策呢?差別永存,差別帶來文學,小說和詩情,帶來的可能是憤激的叫囂煽情,可能是與世俗作戰到底的偏執、驕傲與豪邁,可能是困惑與懷疑,可能是自我的慰安(瞧,我都嘗過了),也可能是輕輕地長出一門氣。

當代著名作家王蒙作品

| 當代著名作家王蒙,男,河北南皮人,祖籍河北滄州,1934年10月15日生於北京。中國當代作家、學者,其作品反映了中國人民在前進道路上的坎坷歷程。 |