簡介

古典戲曲音樂論著。作者燕南芝庵,其真實姓名及生平均不可考。元至正元年(1341)以前人。《唱論》是中國現存最早的聲樂論著,它總結了前人歌唱藝術的實踐經驗,為研究中國宋元聲樂藝術,提供了重要的歷史資料。全書1800餘字,分27條,扼要地論述了唱曲要領。從對聲音、唱字的要求,到藝術表現,以及十七宮調的基本情調,樂曲的地方特色,審美要求及對歌者的評論等都有涉及,並有不少精闢之見。如對聲音的要求:“聲要圓熟,腔要徹滿”,避免散、焦、乾、冽等毛病。演唱必須注意雄壯而不可“村沙”,輕巧而不可“閒賤”。還要掌握抑揚頓挫,推題宛轉等技法,並忌“字樣訛、文理差”的弊病。這些論述,對後世戲曲聲樂藝術的發展具有深遠的影響。由於文字過於簡略,並多用當時的方言和名詞術語,不易為後人完全理解。 《唱論》

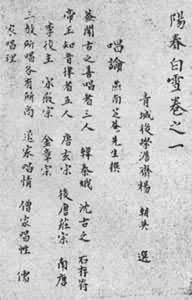

《唱論》《唱論》有元至正刻本,附刊於元人楊朝英所編《樂府新編陽春白雪》卷首,後元人陶宗儀所著《輟耕錄》、明人朱權《太和正音譜·詞林須知》、明臧懋循所編《元曲選》、近人任訥輯《新曲苑》等書,均有收錄或節錄。1957年收入傅惜華校輯的《古典戲曲聲樂論著叢編》,1959年收入中國戲曲研究院編輯的《中國古典戲曲論著集成》。

作者及成書年代

《唱論》的現存最早版本是附刻於元人楊朝英所編散曲選集《陽春白雪》卷首的本子,題“燕南芝庵先生撰”。論者多以為“燕南”為作者里籍,“芝庵”系作者別號,很對。《陽春白雪》“選中古今姓氏”表中所列第十七人為“芝庵”,應與《唱論》作者為同一人。看來他還是一位具有實踐經驗的散曲作者。細按此表人物次序,雖非嚴格依年代排列,但還是可以看出其中大致有著前後輩分的區別。芝庵位在金末第一代散曲作家之後,被置於第二代的徐琰、盧摯、胡紫山等之間,表明他也是元初人。又,楊朝英敬稱之“先生”,而自謙為“後學”(註:見《陽春白雪》元刊十卷本與明抄六卷本卷一題署。);周德清《中原音韻》數引《唱論》稱“前輩曰”或“古人曰”(註:《中原音韻》中有多處引用《唱論》,如《正語作詞起例》的“樂府335章”後有“凡作樂府,古人云:‘有文章曰樂府’。”又《作詞十法》中有“前輩云:‘街市小令唱尖新茜意’、‘成文章曰樂府’是也”。),將芝庵與關漢卿、白樸等“諸公”、“先賢”同而視之,是知芝庵必為楊、周父師一輩,可能與關、白同時。他在周書編寫的泰定年(1324)已經作古,不可能如某些人所想像的能活到元末至正間,這一點應是可以肯定的。

元初人王惲《秋澗先生大全文集》卷九有《贈僧芝庵》詩一篇,記述了他們在“西溪”席上認識以及芝庵後來的行跡。有人說此僧芝庵即燕南芝庵。由其“南遊梁園東入魯”的行蹤看,倒是與《唱論》“凡唱曲有地所”提及的“東平唱【木蘭花慢】”、“南京唱【生查子】”的情況相合。“西溪”為王博文(1223~1288)之號,曾官河東山西道提弄按察使大名路總管、禮部尚書等,與白樸、盧摯、胡紫山等皆有交。與前述資料相參,這位與王惲、王博文同時,由吏員出身的名僧或即《唱論》作者。

關於《唱論》的成書年代,學術界有兩種不同的看法。一般認為產生於元末至正之前。有人說,《唱論》與《中原音韻》中共有的有關十七宮調的記載“究竟孰先孰後,論者所見不一,或許是兩人分別記錄了已為作曲家所遵循的一種通行的藝術準則。”(註:葉長海《中國戲劇學史稿》63頁。)但也有人認為該書“是在元曲盛行之前(尤其是在元雜劇盛行之前)出現的。(註:孫玄齡《元散曲的音樂》上冊164頁。)”這個問題關係到對該書內容性質的理解,故有必要進行深入研討。《唱論》成書的時間下限肯定不遲於泰定元年(1324),早於周德清《中原音韻》則是不爭的事實。這是因為周書自序已明確提及刊載《唱論》的《陽春白雪》,並對選中所收楊朝英的三支曲子進行了點名批評(註:《中原音韻序》:“有《陽春白雪》集【德勝令】‘花影壓重檐’……有同集【殿前歡】二段俱八句……。”《中國古典戲曲論著集成》一冊《中原音韻》校勘記【四】說:“此《陽春白雪集》非楊朝英所編的《樂府新編陽春白雪》。”失考。周氏所說正是楊氏選編之書。楊書通行的元刊十卷本確實不載被周氏點名的二調,但卻見於該書的殘元刊二卷本及近年新發現的明抄六卷本。校記之誤當為僅見十卷本而未查他本所致。),表明《唱論》不僅在周書之前且為周氏所見。因此,二書中有關十七宮調的相同文字,只能是周氏抄引芝庵,而不會是“分別記錄”,更絕不可能是芝庵轉抄周書。此外,為楊朝英《陽春白雪》作序的貫雲石卒泰定元年,楊書編定必在此前,而為所載錄的《唱論》的成書時間當然更要提前。

從《唱論》所記十七宮調多於元曲用調,以及書中提到的人物最晚者如金章宗、鄧千江、吳彥高等為金末人的情況看,似乎“是在元曲盛行之前”的金代成書,但有不少跡象表明,該書寫定的最早時限不超出元世祖至元十二年(1275)。主要線索是“燕南”這個地名。這不是一個普通的行政區劃名,前人鮮見以此標屬里籍者,這裡應為元代肅政廉訪司“燕南河北道”的簡稱。此道設於元初至元十二年(註:見《元史·百官志二》。),原本為特置的監察區劃名,後來固定下來,被人們接受,就與行政區劃名一樣,具有了標記里籍的功能。《唱論》記述唱曲地所還提到一些地名,也表明是元代產物。其中“陝西”,當指元代的陝西行省。金代無此地名,宋代一般稱“關西五路”或“陝西五路”(註:見《水滸傳》二回及《東京夢華錄》卷六《收燈都人出城探春》。);“南京”即開封,宋代一般稱汴京或東京,為金朝所改,元朝雖又改回稱汴京,但民間習慣仍稱南京(註:關漢卿《救風塵》三折正旦白:“你在南京時,人說你周舍名字……”孫仲章《勘頭巾》一折醜與正末自報家門皆為“祖居南京人氏。”兩劇中的南京均指汴梁。);“大名”在宋代稱北京,元代劃為大名路。這些地名若視為金元舊稱,或此有彼無,或雜亂無章,只有依元代稱謂理解才顯得清楚一致。

顯示《唱論》寫作年代的另一條線索是“歌之所忌”中提出的“南人不曲,北人不歌”之說,朱權《太和正音譜》卷上《詞林須知》錄本多出“北音為曲,南音為歌”兩句,似是為解釋此條所增,也可能是根據了《唱論》的另一版本。即使撇開《太和正音譜》本異文的參照,對這兩句話除了解釋為南人不宜唱北曲,北人也不適於唱南曲之外,似不存在其他理解的可能。南歌北曲的字面分別應當是宋金市井俗曲的實際情況,如吳曾《能改齋漫錄》卷一中就有“北曲子”之說。到後來元明曲牌名稱已無此嚴格區別。北曲牌調既有一些稱“歌”者,如【醉高歌】、【堯民歌】、【採茶歌】、【大德歌】、【太清歌】等;南曲中也偶有稱“曲”的牌子,如【桃紅曲】、【金風曲】(集曲);同時還有【金娥神曲】等個別曲調為南北皆有。這大約是南北交流所產生的局部混合現象。而就南北曲的主流或基本狀況著眼,得出“北音為曲,南音為歌”的直覺印象也並非無因。根據《唱論》“南人不曲,北人不歌”的主張,可以判斷該書著成於南曲已流入北地,開始與北曲混合演唱的嘗試時期;既不能晚於沈和創製的南北合腔獲得社會公認之後,也不應早於南北統一南曲傳入北方,開始與北曲發生交流之前。理論家所反對和禁止的,必是現實中發生著的。芝庵沒必要去禁止實際根本不存在的事情。

綜合上述材料,參照作者生平,可以斷定《唱論》成書上不出1275年,下不逾1324年,極可能寫於1300年前後,相當於元成宗大德年間。這段時間恰是元曲的昌盛繁榮期,而不是什麼“元曲盛行之前”。這是我們理解和評價芝庵《唱論》的背景與前提。

內容

竊聞古之善唱者三人:韓秦娥、沈古之、石存符。

帝王知音律者五人:唐玄宗、後唐莊宗、南唐李後主、宋徽宗、金章宗。

三教所唱,各有所尚:道家唱情,僧家唱性,儒家唱理。

大忌鄭衛之淫聲。續雅樂之後,絲不如竹,竹不如肉,以其近之也。又云:取來歌里唱,勝向笛中吹。

近出所謂大樂:蘇小小《蝶戀花》、鄧千江《望海潮》、蘇東坡《念奴嬌》、辛稼軒《摸魚子》、晏叔原《鷓鴣天》、柳耆卿《雨霖鈴》、吳彥高《春草碧》、朱淑真《生查子》、蔡伯堅《石州慢》、張子野《天仙子》也。

歌之格調:抑揚頓挫,頂疊垛換,縈紆牽結,敦拖嗚咽,推題丸轉,捶欠遏透。

歌之節奏:停聲,待拍,偷吹,拽棒,字真,句篤,依腔,貼調。

凡歌一聲,聲有四節:起末,過度,搵簪,攧落。

凡歌一句,聲韻有一聲平,一聲背,一聲圓。聲要圓熟,腔要徹滿。

凡一曲中,各有其聲:變聲,敦聲,杌聲,啀聲,困聲,三過聲;有偷氣,取氣,換氣,歇氣,就氣;愛者有一口氣。

歌聲變件,有:慢,滾,序,引,三台,破子,遍子,攧落,實催,全篇。尾聲,有:賺煞,隨煞,隔煞,羯煞,本調煞,拐子煞,三煞,七煞。

成文章曰“樂府”,有尾聲名“套數”,時行小令喚“葉兒”。套數當有樂府氣味,樂府不可似套數。街市小令,唱尖歌倩意。

凡唱曲之門戶,有:小唱,寸唱,慢唱,壇唱,步虛,道情,撒煉,帶煩,瓢叫。

凡唱曲所唱題目,有曲情,鐵騎,故事,採蓮,擊壤,叩角,結席,添壽;有宮詞,禾詞,花詞,湯詞,酒詞,燈詞;有江景,雪景,夏景,冬景,秋景,春景;有凱歌,棹歌,漁歌,輓歌,楚歌,杵歌。

歌之所:桃花扇,竹葉樽,柳枝詞,桃葉怨,堯民鼓腹,壯士擊節,牛僮馬仆,閭閻女子,天涯遊客,洞裡仙人,閨中怨女,江邊商婦,場上少年,闤闠優伶,華屋蘭堂,衣冠文會,小樓狹閣,月館風亭,雨窗雪屋,柳外花前。

大凡聲音,各應於律呂,分於六宮十一調,總計十七宮調:

仙呂調唱,清新綿邈。

南呂宮唱,感嘆傷悲。

中呂宮唱,高下閃賺。

黃鐘宮唱,富貴纏綿。

正宮唱,惆悵雄壯。

道宮唱,飄逸清幽。

大石唱,風流醞藉。

小石唱,旖旎嫵媚。

高平唱,條物滉漾。

般涉唱,拾掇坑塹。

歇指唱,急並虛歇。

商角唱,悲傷宛轉。

雙調唱,健捷激裊。

商調唱,悽愴怨慕。

角調唱,嗚咽悠揚。

宮調唱,典雅沉重。

越調唱,陶寫冷笑。

有子母調,有姑舅兄弟,有字多聲少,有聲多字少,所謂一串驪珠也。比如仙呂《點絳唇》、大石《青杏兒》、人喚作殺唱的劊子。

有愛唱的。有學唱的。有能唱的。有會唱的。有高不揭,低不咽。有排字兒,打截兒,放褃兒,唱意兒。有明褃兒,暗褃兒,長褃兒,短褃兒,醉褃兒。

一曲入數調者,如:《啄木兒》、《女冠子》、《拋毬樂》、《鬥鵪鶉》、《黃鶯兒》、《金盞兒》類也。

凡唱曲有地所。東平唱《木蘭花慢》,大名唱《摸魚子》,南京唱《生查子》,彰德唱《木斛沙》,陝西唱《陽關三疊》、《黑漆弩》。

凡歌之所忌:子弟不唱作家歌,浪子不唱及時曲;男不唱艷詞,女不唱雄曲;南人不曲,北人不歌。

凡人聲音不等,各有所長。有川嗓,有堂聲,背合破簫管。有唱得雄壯的,失之村沙。唱得蘊拭的,失之乜斜。唱得輕巧的,失之閒賤。唱得本分的,失之老實。唱得用意的,失之穿鑿。唱得打搯的,失之本調。

凡歌節病,有唱得困的,灰的,涎的,叫的,大的。有樂官聲,撒錢聲,拽鋸聲,貓叫聲。不入耳,不著人,不撒腔,不入調,工夫少,遍數少,步力少,官場少,字樣訛,文理差,無叢林,無傳授。嗓拗。劣調。落架。漏氣。

有唱聲病:散散,焦焦;乾乾,冽冽;啞啞,嗄嗄;尖尖,低低;雌雌,雄雄;短短,憨憨;濁濁,赸赸。有:格嗓,囊鼻,搖頭,歪口,合眼,張口,撮唇,撇口,昂頭,咳嗽。

凡添位元組病:則他,兀那,是他家,俺子道,我不見,兀的,不呢。一條了,唇撒了;一片了,團圞了;破孩了;茄子了。

先唱的金門社,押班的舞對[石沈]。

詞山曲海,千生萬熟。三千小令,四十大曲。

意義

《唱論》是元人研究元曲的第一本專著,主要針對曲樂聲腔,論及金元時期流行歌曲的品種、名目、結構、宮調以及流傳地域和歌唱技術等一系列問題。全書雖不足三千字,但內容頗為駁雜。由於其用語簡奧,且多為專業行話,又採用了漫談式、提綱式的語錄體著述方式,再加之著者芝庵的生平年月不明,故造成許多難題不易索解。