內容概述

吳敬璉

吳敬璉作者簡介

吳曉波,財經作家,上海交通大學EMBA課程教授,“藍獅子”財經圖書出版人,哈佛大學訪問學者。常年從事公司研究,2009年被《南方人物周刊》評為年度“中國青年領袖”。近期主要作品有:《大敗局》(2001年,2007年出版修訂版),《激盪三十年――中國企業1978-2008》(2007年、2008年),《跌盪一百年》(2009年)等。 其中《大敗局》被評為“影響中國商業界的二十本書”之一,《激盪三十年》被評為“2007年度中國最佳商業圖書”、“2007和訊華文財經圖書大獎”及“2008年《新周刊》新銳榜之年度圖書”獎,《跌盪一百年》被中國圖書評論學會評為“2009年度十大圖書”。

目錄

緣起

第一部分 改良家族

第二部分 思想突圍

第三部分 護旗的人

第四部分 經世濟民(1993~1998年)

第五部分 聲望巔峰(2000~2003年)

第六部分 “孤獨戰士”(2004~2010年

文摘

吳敬璉

吳敬璉在《當代中國經濟改革》一書中,吳敬璉是這樣記錄的:“按照中國政府的原定計畫,1986年經濟工作的方針是繼續穩定經濟,以便迎接1987年開始的大步改革,然而到了1986年年初,經濟成長出現下滑跡象,2月份還出現了GDP的零增長。這時,政府領導決定放鬆對銀行貸款的控制,結果從1986年第二季度開始,貨幣供應迅速擴張。”他在口述史中還回憶了一個細節:2月下旬,國務院召開了一次改革工作討論會,國務院負責人坐下以後就說,現在增長速度降下來了,預報好像要降到零,我看是你們把貸款抽得太緊了。在座的中國人民銀行副行長劉鴻儒爭辯了幾句說,不是這個原因,根據我們的調查,是煤電油的供應和運輸跟不上導致的。負責人不高興了,說,煤電油總是緊張的,為什麼速度降到這么低呢?我看就是你們頭寸控制太緊了。這時,劉鴻儒走出會議室,過了一會兒回來,他報告說,我已經和陳慕華行長打過電話了,我們馬上發電報,放鬆貸款控制。

薛暮橋在回憶錄里是這樣回憶的:由於在1985年年底實施了信貸緊縮政策,到1986年第一季度,工業生產遇到困難,由於大量基建項目已經上馬,原材料、能源供應更趨緊張,同時信貸的大部分用於固定資產投資,企業流動資金變得奇缺,結果工業生產增長速度顯著下降,第一季度比上年同期只增長4.4%。許多地方和企業紛紛強烈要求放鬆信貸,叫得很厲害。同時一些年輕同志大聲驚呼經濟“滑坡”了,說“雙緊政策”破壞了剛剛開始的經濟起飛。正是在這樣的背景下,中央改變了執行半年的從緊政策,開始大量放貸,剛剛壓抑下去的通貨膨脹勢頭捲土重來。——(“闖關”失敗)

傳記引爭議

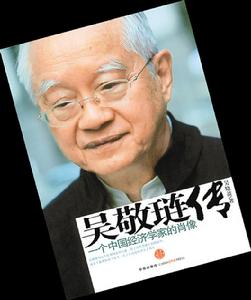

《吳敬璉傳》是吳曉波創作的第一部人物傳記。“我從未嘗試過用十幾萬字去描繪一個人。寫吳敬璉,是因為他在中國經濟變革史上非常重要,他的命運幾乎跟中國改革的命運相吻合,他身上的戲劇性與代表性,是具有典型意義的。”

《吳敬璉傳》的“母本”是吳曉波在2009年對吳敬璉做的持續多日、時長總計20多小時的採訪。在書的開篇,他形容吳敬璉是個“從外貌到靈魂都乾乾淨淨的人”。

吳曉波自己也沒想到,爭議會來得那么快。在《吳敬璉傳》出版後不到一個月,曾任吳敬璉學術助理並寫過《吳敬璉評傳》的柳紅率先對吳曉波提出質疑。2月8日,柳紅在《經濟觀察報》上發表文章《話語權背後的責任》,對吳曉波的採訪時間、採訪範圍、寫作方法和態度等提出質疑。3月1日,吳曉波在《經濟觀察報》上發表文章《對於誠意的懷疑,我必不能接受》予以回應。7天后,柳紅再次發表文章《面對歷史:只有誠實和謙卑》,列舉出《吳敬璉傳》中的14大硬傷和7大軟傷。一場論戰似乎就要開始,但次日,吳曉波在媒體採訪中表示將不再作出回應。

圍繞《吳敬璉傳》的非議遠不止於此,有人發問:過度的商業化是否損害了他的寫作?為什麼在《吳敬璉傳》中,吳曉波失去了曾經的勇氣?吳曉波這樣回答:“《吳敬璉傳》寫作的隱線,是吳敬璉參與其中的十幾次大爭論,我的目標就是要用這些爭論,串出一個經濟學家的一生,這跟勇氣沒關係,是一個寫作的視角。”

相關批評文章

第一個問題:寫一本傳記至少要花多少時間?吳曉波是高產作家。僅最近三年就出版了《激盪三十年——中國企業1978-2008》等幾本書。在《吳敬璉傳》的緣起部分,他寫出來他所用的時間:2009年8-9月間,對吳敬璉做過6次採訪,每次3個多小時。在他採訪之後短短3個月時間,傳記不僅寫出來了,而且出版了。而從媒體上看到,3個月間,吳曉波並非專事寫作,還有其他事務。我以為,寫一位有80年人生的經濟學家傳記,在十分熟悉他的著作思想、生活為人,在與傳主有深交的前提下,專心致志寫所花時間也起碼要以年計。

第二個問題,與傳主有關的人大都健在,豈能不做採訪?在後記中,吳曉波感謝了一些與他本人相關的人,包括幾位助理;提及:“在書中我參考了《吳敬璉》和《我和爸爸吳敬璉》兩書中的部分內容,感謝柳紅和吳曉蓮。”除了對吳敬璉做過20多個小時的採訪外,未見提及對任何一位吳敬璉的故舊、家人、同學,經濟所或者國務院發展研究中心同事、博士研究生、課題組成員等等做過採訪。

第三個問題,如何求證?從2008年12月到2009年12月,我在《經濟觀察報》上寫專欄《那些人與事》,寫的是經濟學家在1980年代參與中國經濟改革的故事。這個過程讓我深刻體會到小心求證的重要。人有選擇性記憶,有記憶失誤,有遺忘。有時為一個情節,幾個受訪者有幾種說法,且每一位都言之鑿鑿。怎么判別?由此,我對唐德剛先生所說 “口述史並不是對方說什麼我就記什麼,還要查大量的資料來校正他們”體會甚深。而在吳曉波的《吳敬璉傳》中,似乎看不到他求證的心血和痕跡。

第四個問題,如何研究傳主思想及來源,給予恰當的歷史地位?做傳主思想研究時,還要對大歷史背景,同代人以及前輩的思想做研究。我的體會是,第一手和第二、三手資料的質感完全不同。為此,我曾充分利用北大圖書館、國家圖書館、社科院經濟所圖書館、甚至四川的大學圖書館資料。這是一個走進的過程,找感覺的過程。曾經,我對筆下有的經濟學家有成見,而當我走近他們,卻有了全然不同的發現和了解,方知自己的淺薄。寫史者,必須有開放的思維,不以一己之見,近此遠彼。

傳記無非兩類,一類自傳;另一類由他人寫傳。在他人寫的傳中,又分:一、傳主作古,後人依賴史料來寫;二、傳主在世,卻完全不知情地被寫;三、寫手和傳主合作,一起推動。我不由得想到這樣的問題:這樣快速地推出傳記,無論是從市場呼喚的角度,還是從心靈呼喚的角度,都給人以粗糙、倉促的感覺,繼續和強化了“快餐”傳記。

如果講市場呼喚,中國真的需要好的傳記。現在的傳記市場,範圍不可謂不廣,古今中外的主要人物傳記都可找到,但是,重複的多,綜合他人的多,淺嘗輒止的多,真正用新的歷史視角、基於更深挖掘的資料、包含深入分析的傳記並不多見。

這裡我想記下我參與《紐約時報》寫吳敬璉人物小傳的過程。那是2009年1月我在維也納,接到《紐約時報》記者邀請做電話訪問。顯然,他們準備得很細緻,我有問必答。沒想到當我回北京後,訪問又進行了3次,有面對面的,有通過長途電話的。其間,他們告訴我採訪了吳敬璉數次,以及不少中國經濟學家,聽到了截然不同的聲音。為此,他們反覆求證,得出自己的判斷。直到2009年9月,我接到電話,還是他們,繼續在問“為什麼”。我驚嘆,怎么快一年了,文章還沒寫出來。一份報紙的人物寫作,竟然較真細緻到如此地步,真讓我見識了嚴謹的作風。

如果講心靈呼喚,不論是傳主還是寫手,都應該具有強烈的歷史責任和道德感,因為傳主已經是一個歷史和時代的符號;這本傳記本身已經超越個人,應該是作者與傳主心靈、時代和讀者的交融,讓讀者解讀出傳主的生平學術貢獻背後更深層的東西。一本優秀的傳記還應該具有反省和自我批判精神。

柳紅(原載2010年2月8日《經濟觀察報》,有刪節 )