現代譯文

彭城

彭城高祖兄弟四人,大哥名伯,伯早就死了。當初高祖微賤的時候,曾經為了躲避難事,常常和賓客路過大嫂家去吃飯。大嫂討厭小叔,小叔和賓客來家時,大嫂假裝羹湯已吃完,用勺子刮鍋,賓客因此離去。過後看鍋里還有羹湯,高祖從此怨恨大嫂。等到高祖當了皇帝,分封兄弟,唯獨不封大哥的兒子。太上皇為孫子說情,高祖說:“我不是忘記封他,因為他的母親太不像長輩了。”於是才封她的兒子信為羹頡侯。封二哥仲為代王。

高祖六年,在陳縣逮捕楚王韓信以後,就封小弟交為楚王,定都彭城。交在位二十三年去世,兒子夷王郢繼位。夷王在位四年去世,兒子王戊繼位。

王戊即位二十年,冬天,因在為薄太后服喪期間犯了私奸罪,削去東海郡封地。第二年春天,戊和吳王合謀反叛,他的相國張尚、太傅趙夷吾諫阻,不聽從。戊殺了張尚、趙夷吾,起兵和吳王向西攻打梁國,攻占了棘壁。行至昌邑南邊,和漢將周亞夫接戰。漢軍截斷了吳、楚軍的糧道,士兵飢餓,吳王敗走,楚王戊自殺,吳、楚軍就投降了漢軍。

漢軍已經平定吳、楚叛亂,孝景帝想讓德侯廣的兒子繼承吳國的王位,讓元王的兒子禮繼承楚國的王位。竇太后說:“吳王,是老一輩人,理應為宗室效忠從善。如今卻帶頭率領七國叛亂,擾亂天下,為什麼還要接續他的後代!”不允許立吳王的後代,只準許立楚王的後代。當時禮是漢朝的宗正,於是封禮為楚王,供奉元王的宗廟,這就是楚文王。

文王即位三年去世,兒子安王道繼位。安王在位二十二年去世,兒子建王注繼位。襄王在位十四年去世,兒子王純繼位。王純繼位後,地節二年,宦官上書告楚王謀反,楚王自殺,國號被廢除,封地收歸漢朝改為彭城郡。

趙王劉遂,他父親在高祖的兒子中排行居中,名友,諡號為“幽”。幽王因為憂傷而死,所以諡號為“幽”。高后把呂祿封在趙地為王,一年而高后去世。大臣誅殺呂祿等呂氏家族,於是立幽王的兒子遂為趙王。

孝文帝即位二年,立遂的弟弟辟彊,割去趙國的河間郡為河間王,這就是文王。在位十三年去世,兒子哀王福繼位。福一年去世,無子,絕後,國號被廢除,封地收歸漢朝。

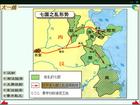

七國之亂

七國之亂太史公說:國家將要興起的時候,一定有吉祥的預兆,君子被重用,小人被斥退。國家將要滅亡的時候,賢人隱退,亂臣顯貴。如果楚王戊不刑罰申公,聽了他的話,趙王任用防與先生,哪會有篡殺的陰謀,遭天下人殺戮呢?賢人啊!賢人啊!不是本質賢能的君王,怎能任用你們呢?太重要啦!“國家的安危在於發出的政令,國家的存亡在於任用的大臣,”這話實在太對了。

原文與註解

楚元王

楚元王楚元王劉交者,高祖之同母少弟也①,字游。

高祖兄弟四人,長兄伯,伯蚤卒②。始高祖微時③,嘗辟事④,時時與賓客過巨嫂食⑤。嫂厭叔,叔與客來,嫂詳為羹盡⑥,櫪釜⑦,賓客以故去。已而視釜中尚有羹,高祖由此怨其嫂。及高祖為帝,封昆弟⑧,而伯子獨不封。太上皇以為言⑨,高祖曰:“某非忘封之地 ⑩,為其母不長者耳(11)。”於是乃封其子信為羹頡侯(12)。而王次兄仲於代(13)。

①《漢書》作同父,言同父,即言異母。②蚤:同“早”。 ③微:卑微,低下。④辟:同“避”,逃避。 ⑤巨嫂:長嫂,大嫂。巨,大。 ⑥詳:通“佯”,假裝。⑦櫪釜:刮鍋邊出聲。釜,鍋。 ⑧昆弟:兄弟。 ⑨太上皇:皇帝的父親稱太上皇,這裡指劉邦的父親。 ⑩某:謙稱。 (11)不長者:不象長輩的樣子。 (12)羹頡侯:漢高祖七年封。羹頡,羹盡之意。(13)次兄:二哥,名喜,字仲。其子劉濞,後改封吳王。代:漢封國,在今河北省境,轄雲中、雁門、代三郡五十三縣,其都在今河北蔚縣東北。漢高祖十一年(前196),平定陳豨叛亂,立於恆(即後來的文帝)為代王,都中都(今山西平遙縣西北)。

高祖六年①,已禽楚王韓信於陳②,乃以弟交為楚王,都彭城③。即位二十三年卒,子夷王郢立④。夷王四年卒,子王戊立。

①高祖六年:前201年。 ②禽:同“擒”。楚王韓信:即後來淮陰侯韓信。 ③彭城:縣名。故城在今江蘇省徐州市。 ④郢:《漢書》作郢客。

王戊立二十年,冬,坐為薄太后服私奸①,削東海郡②。春,戊與吳王合謀反③,其相張尚、太傅趙夷吾諫,不聽。戊殺尚、夷吾,起兵與吳西攻梁④,破棘壁⑤。至昌邑南⑥,與漢將周亞夫戰⑦。漢絕吳、楚糧道,士卒飢,吳王走,楚王戊自殺,軍遂降漢。

①坐:因犯……罪。薄太后:漢高祖之姬,漢文帝之母。服:服喪。 ②東海郡:治所在今山東省郯城縣北。轄境相當今山東費縣、臨沂、江蘇贛榆以南,山東棗莊市、江蘇邳縣以東和江蘇宿遷、灌南以北地區。 ③吳王:劉濞,劉邦次兄劉喜之子。 ④梁:漢封國。都城在睢陽,今河南省商丘市南。 ⑤棘壁:地名。故城在今河南永城縣西北。 ⑥昌邑:縣名,故城在今山東金鄉縣西北。 ⑦周亞夫:(?——前143年)西漢名將。沛縣人。周勃之子。初封條侯。文帝時為河內太守,景帝時任太尉,平定吳楚七國之亂有功,遷為亟相。

形勢

形勢漢已平吾、楚,孝景帝欲以德侯子續吳①,以元王子禮續楚。竇太后曰②:“吳王,老人也,宣為宗室順善③。今乃首率七國,紛亂天下,奈何續其後!”不許吳,許立楚後。是時禮為漢宗正④。乃拜禮為楚王,奉元王宗廟,是為楚文王。

①德侯:名廣,代王劉仲之子、吳王濞之弟。 ②竇太后:漢文帝的皇后,漢景帝之母。③順善:遵守法度的表率。順,順從,引申為“效忠”。善,慈善。引申為“行善”。④宗正:官名。 ⑤奉:供奉,即祭祀之意!宗廟:帝王、諸侯祭祀祖先的處所。亦作王室的代稱。

文王立三年卒,子安王道立。安王二十二年卒,子襄王注立。襄王立十四年卒,子王純代立。王純立,地節二年①,中人上書告楚王謀反②,王自殺,國除,入漢為彭城郡。

①地節二年:為前68年。地節為漢宣帝年號。②中人:即宮人。

趙王劉遂者,其父高祖中子,名友。謚曰“幽”。幽王以憂死,故為“幽”。高后王呂祿於趙①,一歲而高后崩。大臣誅諸呂呂祿等②,乃立幽王子遂為趙王。

①高后:即呂后,漢高祖劉邦的正後,漢惠帝之母。王:封王,使王。②諸呂:呂后諸兄弟幾家族子弟稱諸呂。

孝文帝即位二年①,立遂弟辟彊,取趙之河間郡為河間王②,是為文王。立十三年卒,子哀王福立。一年卒,無子,絕後,國除,入於漢。

①孝文帝,即漢文帝劉恆,漢王期自稱“以孝治天下”,所以自惠帝以後,都在諡號上加個“孝”字。 ②河間郡,治所在樂成(今河北省獻縣東南)。

遂既王趙二十六年,孝景帝時坐晁錯以適削趙王常山之郡①。吳、楚反,趙王遂與合謀起兵。其相建德、內史王悍諫。不聽。遂燒殺建德、王悍,發兵屯其西界,欲待吳與俱西。北使匈奴②,與連和攻漢。漢使曲周侯酈寄擊之③。趙王遂還,城守邯鄲④,相距七月。吳楚敗於梁,不能西。匈奴聞之,亦止,不肯入漢邊。欒布自破齊還⑤,乃並兵引水灌趙城。趙城壞,趙王自殺,邯鄲遂降。趙幽王絕後。

①晁錯(前200——前154年):西漢政論家。 ②匈奴:中國古代北方民族之一。 ③曲周:縣名。故城在今河北省曲周縣東北。 ④邯鄲:趙都。故城在今河北省邯鄲市。⑤欒布:西漢梁人。文帝時為燕相。

史記

史記太史公曰:國之將興,必有禎樣,君子用而小人退。國之將亡,賢人隱,亂臣貴。使楚王戊毋刑申公①,遵其言,趙任防與先生②,豈有篡殺之謀,為天下僇哉③?賢人乎,賢人乎!非質有其內,惡能用之哉?甚矣,“安危在出令,存亡在所任”,誠哉是言也!

①使:假如。 ②防與先生:人名。③僇:通“戮”。殺戮,侮辱。此處治指罪人。

後世引用

楚元王家族的新生

與其他諸侯王一樣,楚元王家族經歷了郡縣制改造和容納封建制的全過程,在這個過程中完成了他的選擇,而劉氏皇族的子弟們、諸侯王們,卻成了歷史的犧牲品。這個歷史的轉變過程歷高祖、惠帝、高后、文帝、景帝四朝,不知所措的劉姓諸侯王們或菁養賓客亡命,製造聲勢;或專斷漁鹽之利,冶鐵鑄幣;或僭越禮制,擅弄甲兵;或代吏治事;或荒淫敗德,諸如此類,史不絕書。

形勢

形勢當中央政府的壓力漸大之際,為了保住既得的利益,他們當中很少有人能夠高瞻遠矚,認清形勢,大多害身喪國。景帝=年(前154)。楚元王的子孫參與並領導了漢帝國歷史上最大的一次諸侯王與中央政府之間的戰爭,被史家稱作“吳楚七國之亂”,為首的吳、楚指的是高祖仲兄喜之子吳王濞和楚元王交之孫、夷王郢客之子楚王戊。應當說,元王家族是受到中央特別寵信的,《楚元王傳》:“文帝尊寵元王,子生,爵比王子。景帝即位,以親親封元王寵子五人,子禮為平陸侯,富為休侯,歲為沈猶侯,執為宛朐侯,調為棘樂侯。”郢客於文帝二年嗣楚王位,直四年薨(文帝六年,前174),子戊嗣佗,潭暴無道,對穆牛、白牛、申公等怠慢無禮。即位的第二十年,即景帝三年(前154)的冬天,楚王入京朝見據《王子侯表》,前四人但封於景帝元年四月乙巳,末一人封於景帝三年八月壬於,即吳楚叛平之後。《楚元王傳》雲俱封於景帝即位,誤。又洗猶侯執,《表》作沈猶夷侯執。執.《景帝紀》作墓。韓樂侯,《表》怍棘樂敬侯天子。此時,御史大夫晁錯以楚王在薄太后(文帝母)喪期(據《景帝紀》,薄太后崩於景帝二年夏四月壬午)與人通姦為藉口,請求朝廷誅殺楚王(《荊燕吳傳》)。景帝下沼赦免,但削除東海郡(《楚元王傳》雲削東海、薛郡)。其實這是朝廷刻意的安排,晁錯在文帝時就建議削藩,在他的策動下,景帝二年就已經削去了趙王遂的常山郡和膠西王印的六個縣,當吳王濞在景帝三年正月接到朝廷削其會稽、豫章二郡的詔書時,早已串通好的昊、楚、趙、膠西、膠東、淄川、濟南七國舉兵反叛。在反叛的王國中,有不少謀士、臣子、宗親反對叛亂,勸諫有加。就楚王朝廷而言,申公、白公(穆公早就棄楚而去)勸諫,被楚王罰作苦役;休侯富,即劉更生的曾祖派人勸諫,楚王卻恐嚇道:“季父不吾與,我起,先取季父矣。”(《楚元王傳》)又據《韋賢傳》,賢之先人韋孟,“家本彭城,為楚元王傅,傅子夷王及孫王戊。戊荒淫不遵道,孟作詩風諫。後遂去位,徙家於鄒,又作一篇(詩載《韋賢傳》中)”。休侯富聽到楚王的恐嚇後,“懼,乃與母太夫人奔京師”(《楚元王傳》)。

僅僅不到三個月,叛亂平定,吳王被追斬于丹徒,楚王戊等六王皆自殺。從朝廷平定後的處置來看,沈猶侯執參加了叛亂,被除籍為民(《景帝紀》),休侯富也坐免侯(《楚元王傳》)。景帝之母竇太后以吳王為宗室長輩.紛亂天下,不許吳國繼嗣,而許楚(《史記·楚元王世家》)。景帝繼而以宗、平陸侯禮為楚王,奉元王宗廟,是為楚文王。接著,景帝對楚元王家族再次加恩,封楚元王之子調為棘樂侯(《王子侯表》);更封休侯富為紅侯(《楚元王傳》)。竇太后和景帝對楚元王家族如此眷顧的原因,一方面可能是考慮到楚元王是大漢的開國元勛,德高望重且有學問;楚夷王郢客又曾任宗正,有與立文帝之功;加之平陸侯禮又是當朝的宗正。另一方面是因為紅侯富的母親、楚元王妃太夫人與她有親。太夫人進而要求留居京師。景帝下詔許可,而紅侯富之子辟疆等亦得以留仕於朝,以供養太夫人。紅侯富傳國至曾孫,無嗣而國絕(《楚元王傳》)。

七國之亂平定之後,諸侯們的叛亂與陰謀仍時有發生。如淮南厲工長、淮南王安、衡山王賜等的謀反事件等。但中央對諸侯已能隨意處置了,諸侯們也漸漸進入角色。大概到《百官公卿表》“孝景元年(前156),平艋侯劉禮為親正,二年為楚王。”《景帝紀》載孝景三年二月,諸將破七國,夏六月“立平陸侯劉禮為楚王,續元王后”。