內容介紹

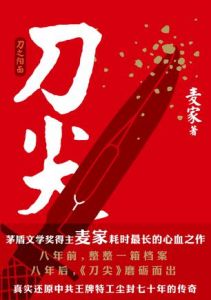

封面

封面茅盾文學獎得主麥家耗時最長的心血之作,真實還原中共王牌特工塵封七十年的傳奇。故事發生在20世紀40年代,國黨軍密碼專家白大怡無意中發現了日軍對中國實施的一個險惡計畫,為揭穿陰謀,他以故意被“暗殺”的方式將秘密傳出去。延安、重慶得到訊息後,分別啟用了潛伏多年的高級特工林嬰嬰和金深水。在粉碎陰謀的這場戰鬥中,金深水被林嬰嬰成功策反加入共產黨……所有理想和情感糾葛,被抑制的愛情、被扭曲的人性、被蒙蔽的陰謀,構成那個特殊年代最危險的工作:刀尖上行走。

作者簡介

麥家

麥家麥家

茅盾文學獎得主。中國當代諜戰特情文學之父。新智力小說領軍人物。

1983年畢業於解放軍工程技術學院無線電系。

1991年畢業於解放軍藝術學院文學創作系。

1986年至今,著有長篇小說《解密》、《暗算》、《風聲》、《風語》、《刀尖》。

作品多次被影視改編,口碑、票房、收視率節節高攀,影響了一個時代的類型文學風向。

創作歷程

1981年7月27日:浙江富陽人民醫院,麥家偶遇解放軍工程技術學院五系招生官王亞坤,臨時被安排入伍體檢,終為該校福州分院錄取。該校總部在鄭州,現更名解放軍信息工程大學,有“軍中清華”之美譽。該校五系當時在全軍有福州、南京等三所分校。

1981年8月29日:麥家登上福州鼓山求學,這是當時解放軍工程技術學院福州分院的所在地。

2002年10月:麥家第一部長篇小說《解密》出版,獲中國小說學會“2002年中國長篇小說”第一名、第六屆國家圖書獎。

2003年7月:麥家第二部長篇小說《暗算》出版,獲第四屆四川省文學獎,第七屆茅盾文學獎。

2003年8月:成都寓所,闊別20年的王亞坤夫婦攜《解密》、《暗算》突然到訪,並帶來整整一箱材料,希望麥家寫寫“箱子裡的事情”。麥家看完材料,創作衝動十分強烈。

2003年9月—11月:麥家完成第一稿,取名《兩個老牌特務的底牌》,王亞坤夫婦看完覺得不夠真實,不同意對外刊發。

2004年—2007年:王亞坤夫婦不辭辛苦,東奔西走,尋尋覓覓,又收集更多材料,提供給麥家。

2008年3月—10月:麥家根據龐大的材料和檔案資料,又創作第二稿,取名為《刀尖上行走》,得到王亞坤夫婦首肯。

2009年——2010年:創作出版《風聲》《風語》期間,麥家根據王氏夫婦和有關審讀機構的建議和要求,對第二稿又進行多達數十次局部修改,終於獲準對外刊發。

2011年4月:根據出版編輯意見,麥家又作修改,最終定稿,更名為《刀尖》。

小說看點

“左手刀尖,右手女人;左手鮮花,右手鮮血”是主角金深水最真實的寫照。他一方面要在工作上周鏇於日本反間諜小組、汪偽政府、國統和共產黨之間;另一方面,在感情上更要平衡於遠山靜子、劉小穎、革靈、林嬰嬰等各色女子。所有理想和情感糾葛,被抑制的愛情、被扭曲的人性、被蒙蔽的陰謀,構成那個特殊年代最危險的工作:刀尖上行走。曲終人散之後,愛情何去何從?陰謀終向何方?金深水——在陽面;林嬰嬰——在陰面,共同演繹一場史無前例的諜戰史詩。他們做好隨時犧牲的準備,情願生死一線,只為心中不變信念。

小說評論

作為封筆之作,《刀尖》同時創下了麥家個人寫作史上的多項紀錄。

這部作品從緣起到出版的整個過程長達30年。麥家反覆修撰改寫,光是創作過程,就持續了整整8年。而從作品的源頭說起,它背後更有一段長達30年的淵源和一個塵封70年的傳奇。

1981年,麥家在浙江富陽偶遇時任解放軍工程技術學院招生官的王亞坤。他幸獲王亞坤“首長”的青眼,被這所素享“軍中清華”之譽的大學福州分院錄取。

想不到,2003年夏天,王亞坤夫婦突然到訪麥家的成都寓所,給他帶去的除了闊別20年的唏噓和關切,還有“整整一箱的材料”,“雖然箱中之物每一份都直陳樞要、缺漏不齊,但絲毫掩蓋不住整個事件的暗流洶湧、激烈澎湃。他們希望我把封存在箱子裡70年的非凡往事寫出來。”

2003年11月,麥家完成了第一稿,取名《兩個老牌特務的底牌》,王氏夫婦看後基本滿意,但認為不夠真實。

單為“真實”二字,接下來的4年間,一方面麥家不斷地大篇幅修改,另一方面王氏夫婦東奔西走,足跡遍布大江南北,苦心蒐集與此事件相關的更多資料和檔案,供他參用。

2008年,面對龐大的材料和浩如煙海的檔案,麥家重新開始創作第二稿,一直到年底才完成初稿,取名《刀尖上行走》。其後,在創作和出版《風聲》、《風語》期間,麥家根據王氏夫婦和有關審讀機構的要求,又對作品做了多達數十次的局部修改,終獲通過。

根據出版編輯的意見,麥家再一次從頭梳理補充,將作品更名《刀尖》。

第一人稱敘述,還原觸目驚心的歷史

《刀尖》講述了抗日戰爭期間,日軍“變態”醫學專家騰村正秘制一種大規模用於中國兒童的特殊藥物,服用者將大腦萎縮,破壞神經組織,心甘情願被奴役。延安、重慶均獲知了這一險惡計畫,分別派出高級特工林嬰嬰和金深水,以粉碎日寇的陰謀。

一段殘酷的冒險就此展開,從那刻起,一道不合時宜的噴嚏都可能讓他們人頭落地。

為了強調真實,麥家在《刀尖》中首次採用第一人稱敘述,全文口語化處理,以確保這是他迄今為止節奏最快,最易讀、最好看的一個故事。

“只有易讀、好看的小說,才能讓更多的人讀懂,才能把這個傳奇故事流傳出去,才能讓這段歷史中最沉默的英雄,最殘酷的愛情得見天日。”正因如此,《刀尖》堪稱麥家在終結諜戰特情題材的歷史時刻,返璞歸真的一次努力。

這努力,還體現在,麥家一共用了3000個漢字來寫《刀尖》,“儘量不用生僻的詞,不用難懂的意象。”

同時,在結構上,《刀尖》分“刀的陽面”和“刀的陰面”,組成了兩人視角講述同一故事的獨特形式。

顯然,作為諜戰小說的金牌作者,麥家對泛濫的“諜戰”也感到了幾分倦意。

“其實,在《刀尖》里,我就已經在嘗試寫諜戰外衣下的愛情故事。”麥家說,間諜身邊的網都是假網,情感都是黑色的,“他們的妻子、親人可能都是名義上的,愛情也都是假的。可是愛又是人類的本能,環境越殘酷,愛的故事可能越感人。”

也是基於這種想法,麥家在女主人公林嬰嬰身上傾注了更多情感,林嬰嬰也成了他作品中最喜愛的女性人物,“她身上有一種複雜幽暗的魅力,如果在今天,她會是個很小資的女人,但在那種殘酷的年代和身份背景下,她幾乎是有點分裂的。”