簡介

《內當家》

《內當家》情節

小說寫的是“內當家”李秋蘭和丈夫鎖成正準備在家中打井,來了一位不速之客,這個人就是在解放前欺壓他們的地主——劉金貴。他來的目的是尋訪現在由李秋蘭居住的自己的故居。這不禁引起了“內當家”對過去生活的痛苦回憶。縣裡一位官僚作風嚴重的幹部為了爭取現在已是華僑的劉金貴的投資,不僅強令李秋蘭停止打井,而且還弄虛作假,讓李秋蘭擺出一副富裕農民的樣子。心性剛強的李秋蘭不卑不亢,將剛剛打出的第一瓢水端給了劉金貴,從容地化解了各種矛盾。

意圖

王潤滋在談及創作體會時說,他寫“內當家”是為了“寫民族之魂”。作者在李秋蘭身上灌注了深沉的感情和崇高的理想。李秋蘭沒有忘記當年劉金貴對自己這個使喚丫頭的欺侮,沒有忘記他的水菸袋在自己額頭上留下的傷疤,但是她又能夠深明大義,充分理解黨在新時期的政策,以美好的心靈化解了舊社會的讎隙,以新的眼光對待劉金貴,顧大局,識大體,以應有的方式接待了他,從而超越了昔日階級觀念的藩籬,在鄉情這一層面上找到了共識。王潤滋在不動聲色中為"內當家"的美好心靈唱出了深情讚歌,完美地達到了塑造民族之魂的目的。

原型

《內當家》

《內當家》編輯曾問王潤滋,這樣一個動人的農村婦女形象是怎樣塑造的,他說:她身上有他母親的影子。說到“孫主任”這個形象,他說他是有感而發。改革開放後,膠東地區接待了不少從外邊回來的人,就有這種人、這種現象。

王潤滋出身於一個地地道道的農民家庭,童年喪父,母親改嫁,他跟隨爺爺奶奶生活。爺爺去世後,他與奶奶相依為命,母親又將他和奶奶接到家中與繼父一同生活。王潤滋在自傳中曾經深情地寫道:“母親的恩德,我一輩子也報答不完。”他還說到,“假如童年少年不是這樣度過,我敢斷定,自己不會成為作家。是祖母與母親給予我作家的情感與良知。祖母是一個舊農民的典型,狹隘、落後,性格也古怪。可她有一顆愛我的善良的心。在極端艱難困苦的情況下,她拉著我熬過了20多年。臨終前半小時,還不肯讓我端出她的便盆。我流著不盡的眼淚埋葬了她。我能忘記她的恩德嗎?”

評論

作者擷取他非常熟悉的農村人物和膠東農村生活,極其敏感而又大膽有魄力、準確地描寫了一個變化的時代,這就是三中全會迎來的中國改革開放的新時代。中國堅持著自己的原則,而又有氣魄有分寸地接待著來自四面八方對中國懷著友好情意的人們,包括過去的敵人。作者以犀利、敏銳的筆觸,反映了新時期急劇變化的生活,塑造了一個有聲有色,個性鮮明的普通農村婦女的形象。迅速而激烈的生活變動,使有些人陷於迷亂,這位普通農村婦女的形象頗有教益。

人物形象

《內當家》

《內當家》《內當家》中,作者精心描寫了“內當家”——一位極普通平凡的農村婦女李秋蘭的形象。農村中的地主、富農摘下了帽子,她沒有像他謹小慎微的老伴那樣有點兒惶恐不安。該乾什麼還乾什麼。她在他們住了幾十年的土改分給他們的地主老宅院裡照樣打井,並且理直氣壯地燃放鞭炮以示慶祝。但是突然縣上來了通知,說她住的宅院的原主人、與她有宿仇的逃亡地主劉金貴(她的額上至今有這個地主的銅水菸袋留下的疤痕)從國外回到了縣上,很快要回老宅院來看看。這是她原來沒有精神準備的。果然,打前站的縣政府的孫主任登門來訪了。他嫌女主人住的院子條件差,“髒”、“亂”,建議封閉正在打的井,將宅院重新布置一番,擺上他運來的沙發、軟床等等以接待劉金貴。她雖說是個文化不高的農村婦女,從自己幾十年的閱歷中卻能嗅出孫主任的做派、氣味不對。她斷然拒絕了孫主任那一套虛假的“花架子”,而以自己的方式來接待回鄉的劉金貴。院中的井水打出了,她大大方方地端起一瓢又香又甜的家鄉水,讓這位思鄉歸來的異鄉客品嘗,感動得他老淚縱橫……如此端莊、磊落、大方的風度,正體現了站起來的中國人在改革開放年代的風度!她沒有孫主任那樣的風派式的奴顏婢膝,也絕不會拒絕接待外來的人。作者塑造了這樣一個“內當家”的形象,是真實、生動、感人的。

特色

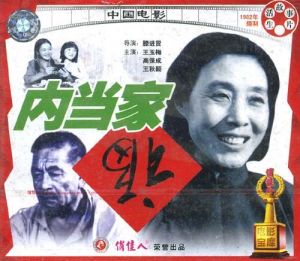

《內當家》同名電影海報

《內當家》同名電影海報王潤滋以寫農村題材見長,尤其擅於描寫生活在底層的“小人物”們的喜怒哀樂。他的作品短小精悍、生活氣息很濃,體現作者觀察角度的獨到和深刻。王潤滋筆下的人物都具有中國農民的傳統美德,他(她)們質樸、勤勞、善良,例如內當家、孟春、水亮、賣蟹女等等,雖然他們各有各的特性,各有各的弱點,但卻都具有一個共同之處——美好的心靈和高尚的情操,《內當家》創作於80 年代之初,正值中國的政治和經濟政策發生變革之時,農村所受的震動也更加激烈,封閉了幾十年的世界一旦開放,因循了幾十年的觀念一旦改變,必然會讓我們老實、忠厚的農民一時間無法適應。

就像鎖成老漢一樣地惶恐不安,擔心土改時分到的房子不可靠,擔心地富分子一旦摘帽會天下大亂,擔心當年的東家從國外回來會對自家不利,總之,他怕政策一變,他們這些貧苦出身的人會吃虧。鎖成的心理代表了當時相當一部分人民民眾的心理。雖說如今國家將政策轉變到以經濟建設為中心,歡迎愛國華僑回國,為四化建設出力,但幾十年形成的階級鬥爭觀念哪能在幾天之中轉變過來。

作者準確地抓住了這一題材,通過鎖成家打井和劉金貴回鄉這兩個具體事件,將這一時期人民的觀念變革真實、生動地展現出來。面對客觀形勢的變化,人們的內心世界也呈現不同的反映,有鎖成一類人的迷惑和擔憂。也有縣辦孫主任的崇洋媚外和狐假虎威。這一類人在當時以至今天也不在少數。

只是表現方式不同,作者只是通過這一個人物,揭示出我們的國人身上的某些劣根性,在生活中一些人為了貪圖私慾或是懼于洋人的氣勢,不惜出賣國家的利益,做出有損於國格和人格的事情。但這只是一小部分人,絕大多數的人們是像內當家那樣的正直、善良,有骨氣又識大體的人。在她身上體現了中華民族的優良傳統與美德。她雖然也不理解國家政策的改變,不理解為什麼當初迫害她、欺榨她的東家如今堂堂皇皇地回來,還要大張旗鼓地歡迎,但她有主心骨,她“不信日頭能跟西邊出!不信共產黨的天下能叫人翻個個兒!”對孫主任那種有損於黨和國家威信的做法,她看不慣,索性來個硬擋。而當老支書一番入情入理的話,卻讓內當家心服口服,就衝著都是中國人,為了給共產黨領導下的社會主義祖國爭口氣,為了劉金貴有愛國之心,內當家請他回來。

作者將主人公內當家的心理寫得很複雜也很細緻。想到過去的苦日子,他對那沒人性的東家恨之入骨,但想到黨的政策和共同的愛國之心,她又將作為主人來款侍這位昔日的階級仇敵,今日回鄉之客。作者用寥寥的幾筆,就將內當家和劉金貴相逢這一場面寫得有聲有色、有血有肉、極為複雜、極為感人也極有深意。體現了作者的功力。用王潤滋的話說,“《內當家》要寫的是民族的靈魂,那岩石般不剝落不死滅的靈魂。這靈魂不是漂在水面,不是埋在地下,是附著在像李秋蘭這樣的普通的中國老百性身上…世事動盪,人民是中流砥柱。“這正是作者創作這篇小說的意圖和動機。這篇小說在結構上十分緊湊、精當。全篇圍繞打井這一主線,展開了人物之間的爭執、憂慮、回憶、感情的寄託,由要不要打井,表現了對黨的改革的理解過程,由一瓢清涼甘甜的井水,蘊藏了豐富、複雜的愛祖國、愛家鄉之情感。作者在細節描寫上也運用的很成功,通過一盤鞭、頭上的疤痕、包發麵包子、水菸袋、一瓢新井水等等小物小事,都較準確地烘托出人物的性格和心態。語言也十分有特色,既有濃郁的地方特點,又很精練,尤其是內當家的語言更是生動傳神。作品之所以成功,不僅在於它所蘊含的思想內容,也在於它文筆的純熟與洗鍊。

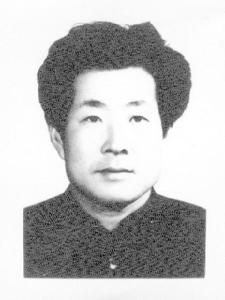

作者簡介

王潤滋

王潤滋王潤滋,1946年生於山東文登,是國家一級作家,中國作家協會理事,曾任煙臺文聯主席同時兼任威海文聯主席,山東省作家協會副主席。作品《賣蟹》、《內當家》先後獲全國短篇小說大獎。王潤滋國中畢業後考入文登師範,那時的他就非常喜歡文學。他偷偷地閱讀課外文學書籍,還節衣縮食與一位同學合訂了一本《人民文學》。王潤滋畢業後做過國小教師,當過縣委報導組報導員。1966年開始文學創作,發表過詩歌、報告文學。1977年發表了短篇小說《黨小組長》,此後便一發不可收拾,接連發表了中、短篇小說《賣蟹》、《魯班的子孫》、《內當家》等十幾篇,《賣蟹》、《內當家》改編成了電視劇和電影在國內播放。此外還與人合寫了十場戲曲《海盜的女兒》 ,並改編成同名戲劇電影。後因病56歲時去世。