回目

焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約

簡介

董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安,董卓說:“吾為天下計,豈惜小民哉!”

李俊、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安,死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女,奪人糧食;啼哭之聲,震動天地。卓臨行,教人放火燒居民房屋。

孫堅飛奔洛陽救火,於井中得玉璽,離袁紹而去江東。

曹操領兵討董卓,被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進,大失天下之望”,投揚州去。,公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去,袁自投關東。

荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。

正文

《三國演義》第六回

《三國演義》第六回卻說張飛拍馬趕到關下,關上矢石如雨,不得進而回。八路諸侯,同請玄德、關、張賀功,使人去袁紹寨中報捷。紹遂移檄孫堅,令其進兵。堅引程普、黃蓋至袁術寨中相見。堅以杖畫地曰:“董卓與我,本無讎隙。今我奮不顧身,親冒矢石,來決死戰者,上為國家討賊,下為將軍家門之私;而將軍卻聽讒言,不發糧草,致堅敗績,將軍何安?”術惶恐無言,命斬進讒之人,以謝孫堅。

忽人報堅曰:“關上有一將,乘馬來寨中,要見將軍。”堅辭袁術,歸到本寨,喚來問時,乃董卓愛將李傕。堅曰:“汝來何為?”傕曰:“丞相所敬者,惟將軍耳。今特使傕來結親:丞相有女,欲配將軍之子。”堅大怒,叱曰:“董卓逆天無道,盪覆王室,吾欲夷其九族,以謝天下,安肯與逆賊結親耶!吾不斬汝,汝當速去,早早獻關,饒你性命!倘若遲誤,粉骨碎身!”李傕抱頭鼠竄,回見董卓,說孫堅如此無禮。卓怒,問李儒。儒曰:“溫侯新敗,兵無戰心。不若引兵回洛陽,遷帝於長安,以應童謠。近日街市童謠曰:西頭一個漢,東頭一個漢。鹿走入長安,方可無斯難。臣思此言‘西頭一個漢’,乃應高祖旺於西都長安,傳一十二帝;‘東頭一個漢’,乃應光武旺於東都洛陽,今亦傳一十二帝。天運合回。丞相遷回長安,方可無虞。”卓大喜曰:“非汝言,吾實不悟。”遂引呂布星夜回洛陽,商議遷都。聚文武於朝堂,卓曰:“漢東都洛陽,二百餘年,氣數已衰。吾觀旺氣實在長安,吾欲奉駕西幸。汝等各宜促裝。”司徒楊彪曰:“關中殘破零落。今無故捐宗廟,棄皇陵,恐百姓驚動。天下動之至易,安之至難。望丞相鑑察。”卓怒曰:“汝阻國家大計耶?”太尉黃琬曰:“楊司徒之言是也。往者王莽篡逆,更始赤眉之時,焚燒長安,盡為瓦礫之地;更兼人民流移,百無一二。今棄宮室而就荒地,非所宜也。”卓曰:“關東賊起,天下播亂。長安有崤函之險;更近隴右,木石磚瓦,克日可辦,宮室營造,不須月余。汝等再休亂言。”司徒荀爽諫曰:“丞相若欲遷都,百姓騷動不寧矣。”卓大怒曰:“吾為天下計,豈惜小民哉!”即日罷楊彪、黃琬、荀爽為庶民。卓出上車,只見二人望車而揖,視之,乃尚書周毖、城門校尉伍瓊也。卓問有何事,毖曰:“今聞丞相欲遷都長安,故來諫耳。”卓大怒曰:“我始初聽你兩個,保用袁紹;今紹已反,是汝等一黨!”叱武士推出都門斬首。遂下令遷都,限來日便行。李儒曰:“今錢糧缺少,洛陽富戶極多,可籍沒入官。但是袁紹等門下,殺其宗黨而抄其家貲,必得巨萬。”卓即差鐵騎五千、遍行捉拿洛陽富戶,共數千家,插旗頭上大書“反臣逆黨”,盡斬於城外,取其金貲。

李傕、郭汜盡驅洛陽之民數百萬口,前赴長安。每百姓一隊,間軍一隊,互相拖押;死於溝壑者,不可勝數。又縱軍士淫人妻女,奪人糧食;啼哭之聲,震動天地。如有行得遲者,背後三千軍催督,軍手執白刃,於路殺人。

董卓

董卓卓臨行,教諸門放火,焚燒居民房屋,並放火燒宗廟宮府。南北兩宮,火焰相接;長樂宮庭,盡為焦土。又差呂布發掘先皇及后妃陵寢,取其金寶。軍士乘勢掘官民墳冢殆盡。董卓裝載金珠緞匹好物數千餘車,劫了天子並后妃等,竟望長安去了。卻說卓將趙岑,見卓已棄洛陽而去,便獻了汜水關。孫堅驅兵先入。玄德、關、張殺入虎牢關,諸侯各引軍入。

且說孫堅飛奔洛陽,遙望火焰沖天,黑煙鋪地,二三百里,並無雞犬人煙;堅先發兵救滅了火,令眾諸侯各於荒地上屯住軍馬。曹操來見袁紹曰:“今董賊西去,正可乘勢追襲;本初按兵不動,何也?”紹曰:“諸兵疲睏,進恐無益。”操曰:“董賊焚燒宮室,劫遷天子,海內震動,不知所歸:此天亡之時也,一戰而天下定矣。諸公何疑而不進?”眾諸侯皆言不可輕動。操大怒曰:“豎子不足與謀!”遂自引兵萬餘,領夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、李典、樂進,星夜來趕董卓。

且說董卓行至滎陽地方,太守徐榮出接。李儒曰:“丞相新棄洛陽,防有追兵。可教徐榮伏軍滎陽城外山塢之旁,若有兵追來,可竟放過;待我這裡殺敗,然後截住掩殺。令後來者不敢復追。”卓從其計,又令呂布引精兵遏後。布正行間,曹操一軍趕上。呂布大笑曰:“不出李儒所料也!”將軍馬擺開。曹操出馬,大叫:“逆賊!劫遷天子,流徙百姓,將欲何往?”呂布罵曰:“背主懦夫,何得妄言!”夏侯惇挺槍躍馬,直取呂布。戰不數合,李傕引一軍,從左邊殺來,操急令夏侯淵迎敵。右邊喊聲又起,郭汜引軍殺到,操急令曹仁迎敵。三路軍馬,勢不可當。夏侯惇抵敵呂布不住,飛馬回陣。布引鐵騎掩殺,操軍大敗,回望滎陽而走。走至一荒山腳下,時約二更,月明如晝。方才聚集殘兵,正欲埋鍋造飯,只聽得四圍喊聲,徐榮伏兵盡出。曹操慌忙策馬,奪路奔逃,正遇徐榮,轉身便走。榮搭上箭,射中操肩膊。操帶箭逃命,踅過山坡。兩個軍士伏於草中,見操馬來,二槍齊發,操馬中槍而倒。操翻身落馬,被二卒擒住。只見一將飛馬而來,揮刀砍死兩個步軍,下馬救起曹操。操視之,乃曹洪也。操曰:“吾死於此矣,賢弟可速去!”洪曰:“公急上馬!洪願步行。”操曰:“賊兵趕上,汝將奈何?”洪曰:“天下可無洪,不可無公。”操曰:“吾若再生,汝之力也。”操上馬,洪脫去衣甲,拖刀跟馬而走。約走至四更余,只見前面一條大河,阻住去路,後面喊聲漸近。操曰:“命已至此,不得復活矣!”洪急扶操下馬,脫去袍鎧,負操渡水。才過彼岸,追兵已到,隔水放箭。操帶水而走。比及天明,又走三十餘里,土岡下少歇。忽然喊聲起處,一彪人馬趕來:卻是徐榮從上流渡河來追。操正慌急間,只見夏侯惇、夏侯淵引數十騎飛至,大喝:“徐榮無傷吾主!”徐榮便奔夏侯惇,惇挺槍來迎。交馬數合,惇刺徐榮於馬下,殺散余兵。隨後曹仁、李典、樂進各引兵尋到,見了曹操,憂喜交集;聚集殘兵五百餘人,同回河內。卓兵自往長安。卻說眾諸侯分屯洛陽。孫堅救滅宮中余火,屯兵城內,設帳於建章殿基上。堅令軍士掃除宮殿瓦礫。凡董卓所掘陵寢。盡皆掩閉。於太廟基上,草創殿屋三間,請眾諸侯立列聖神位,宰太牢祀之。祭畢,皆散。堅歸寨中,是夜星月交輝,乃按劍露坐,仰觀天文。見紫微垣中白氣漫漫,堅嘆曰:“帝星不明,賊臣亂國,萬民塗炭,京城一空!”言訖,不覺淚下。

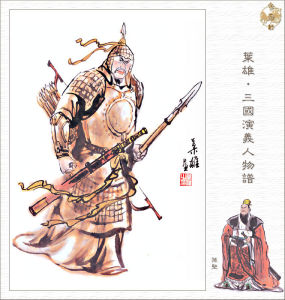

孫堅

孫堅傍有軍士指曰:“殿南有五色毫光起於井中,”堅喚軍士點起火把,下井打撈。撈起一婦人屍首,雖然日久,其屍不爛:宮樣裝束,項下帶一錦囊。取開看時,內有朱紅小匣,用金鎖鎖著。啟視之,乃一玉璽:方圓四寸,上鐫五龍交紐;傍缺一角,以黃金鑲之;上有篆文八字云:“受命於天,既壽永昌。”堅得璽,乃問程普。普曰:“此傳國璽也。此玉是昔日卞和於荊山之下,見鳳凰棲於石上,載而進之楚文王。解之,果得玉。秦二十六年,令良工琢為璽,李斯篆此八字於其上。二十八年,始皇巡狩至洞庭湖。風浪大作,舟將覆,急投玉璽於湖而止。至三十六年,始皇巡狩至華陰,有人持璽遮道,與從者曰:‘持此還祖龍。’言訖不見,此璽復歸於秦。明年,始皇崩。後來子嬰將玉璽獻與漢高祖。後至王莽篡逆,孝元皇太后將璽打王尋、蘇獻,崩其一角,以金鑲之。光武得此寶於宜陽,傳位至今。近聞十常侍作亂,劫少帝出北邙,回宮失此寶。今天授主公,必有登九五之分。此處不可久留,宜速回江東,別圖大事。”堅曰:“汝言正合吾意。明日便當託疾辭歸。”商議已定,密諭軍士勿得泄漏。

誰想數中一軍,是袁紹鄉人,欲假此為進身之計,連夜偷出營寨,來報袁紹。紹與之賞賜,暗留軍中。次日,孫堅來辭袁紹曰:“堅抱小疾,欲歸長沙,特來別公。”紹笑曰:“吾知公疾乃害傳國璽耳。”堅失色曰:“此言何來?”紹曰:“今興兵討賊,為國除害。玉璽乃朝廷之寶,公既獲得,當對眾留於盟主處,候誅了董卓,歸復朝廷。今匿之而去,意欲何為?”堅曰:“玉璽何由在吾處?”紹曰:“建章殿井中之物何在?”堅曰:“吾本無之,何強相逼?”紹曰:“作速取出,免自生禍。”堅指天為誓曰:“吾若果得此寶,私自藏匿,異日不得善終,死於刀箭之下!”眾諸侯曰:“文台如此說誓,想必無之。”紹喚軍士出曰:“打撈之時,有此人否?”堅大怒,拔所佩之劍,要斬那軍士。紹亦拔劍曰:“汝斬軍人,乃欺我也。”紹背後顏良、文丑皆拔劍出鞘。堅背後程普、黃蓋、韓當亦掣刀在手。眾諸侯一齊勸住。堅隨即上馬,拔寨離洛陽而去。紹大怒,遂寫書一封,差心腹人連夜往荊州,送與刺史劉表,教就路上截住奪之。

次日,人報曹操追董卓,戰於滎陽,大敗而回。紹令人接至寨中,會眾置酒,與操解悶。飲宴間,操嘆曰:“吾始興大義,為國除賊。諸公既仗義而來,操之初意,欲煩本初引河內之眾,臨孟津、酸棗;諸將固守成皋,據敖倉,塞轘轅、太谷,制其險要;公路率南陽之軍,駐丹、析,入武關,以震三輔。皆深溝高壘,勿與戰,益為疑兵,示天下形勢。以順誅逆,可立定也。今遲疑不進,大失天下之望。操竊恥之!”紹等無言可對。既而席散,操見紹等各懷異心,料不能成事,自引軍投揚州去了。公孫瓚謂玄德、關、張曰:“袁紹無能為也,久必有變。吾等且歸。”遂拔寨北行。至平原,令玄德為平原相,自去守地養軍。兗州太守劉岱,問東郡太守喬瑁借糧。瑁推辭不與,岱引軍突入瑁營,殺死喬瑁,盡降其眾。袁紹見眾人各自分散,就領兵拔寨,離洛陽,投關東去了。

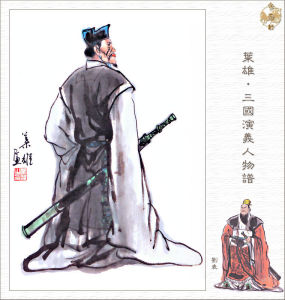

劉表

劉表卻說荊州刺史劉表,字景升,山陽高平人也,乃漢室宗親;幼好結納,與名士七人為友,時號“江夏八俊”。那七人:汝南陳翔,字仲麟;同郡范滂,字孟博;魯國孔昱,字世元;渤海范康,字仲真,山陽檀敷,字文友;同郡張儉,字元節;南陽岑晊,字公孝。劉表與此七人為友;有延平人蒯良、蒯越,襄陽人蔡瑁為輔。當時看了袁紹書,隨令蒯越、蔡瑁引兵一萬來截孫堅。堅軍方到,蒯越將陣擺開,當先出馬。孫堅問曰:“蒯異度何故引兵截吾去路?”越曰:“汝既為漢臣,如何私匿傳國之寶?可速留下,放汝歸去!”堅大怒,命黃蓋出戰。蔡瑁舞刀來迎。斗到數合,蓋揮鞭打瑁,正中護心鏡。瑁撥回馬走,孫堅乘勢殺過界口。山背後金鼓齊鳴、乃劉表親自引軍來到。孫堅就馬上施禮曰:“景升何故信袁紹之書,相逼鄰郡?”表曰:“汝匿傳國璽,將欲反耶?”堅曰:“吾若有此物,死於刀箭之下!”表曰:“汝若要我聽信,將隨軍行李,任我搜看。”堅怒曰:“汝有何力,敢小覷我!”方欲交兵,劉表便退。堅縱馬趕去,兩山後伏兵齊起,背後蔡瑁、蒯越趕來,將孫堅困在垓心。正是:玉璽得來無用處,反因此寶動刀兵。

畢竟孫堅怎地脫身,且聽下文分解。

賞析

在三國里最能打仗的是誰?假如按演義來說,那八成就是諸葛亮,至於史實來說,那應該是曹操,不過具體到某個階段呢?比如就在這次演義寫的討伐董卓這段時期。肯定不是劉關張,雖然他們在演義中最出風頭,但是在歷史中他們根本就沒參與,也肯定不是曹操,現在的曹操還不是以後那個可以為孫子兵法作注,寫孟德新書的曹操,此時的曹操唯一一次進攻被徐榮打的連夜遁逃,募兵還遇到反叛。更不是其他諸侯了。

那這時的第一虎將為誰呢?就是這回中藏匿玉璽的江東之虎孫堅了。

孫堅字文台,吳郡富春人,有傳言是孫武后裔,那就不知是否有家傳的孫子兵法了,不過孫堅和其子孫策確實是三國難得的父子英雄。

孫堅十七歲時便孤身斬殺盜賊,在漢末討賊,討黃巾,征邊關,戰無不勝,確實是漢末難得的良將,不過最令其出彩的便是這次討董。

此次討董的關東諸侯聯軍,雖然聲勢浩大,但是大都虛張聲勢,如大部分諸侯,或者戰績不佳,如曹操,惟有孫堅一人,不單戰之,而且頗有勝績,稱這支討董能逼得董卓遷都孫堅當為首功。

如演義中著名的溫酒斬華雄,便是孫堅所為,而且這一戰果還是在孫堅剛遭大敗,甚至連所帶的赤幘也被奪去。便是演義上一回在溫酒斬華雄之前的那段,只是史實中並未言明這次勝利是華雄帶隊,也未說祖茂身亡。

而且之後孫堅重新集合兵力再勝,斬華雄,演義便未談到了。為將者,勝利固然不易,然能在失敗後馬上集結士兵轉而再戰勝之就更加不容易了。因為新敗之軍士兵不振,往往不敢作戰,甚至作戰中稍一遇挫便潰敗,要集合敗軍再戰,就要為將者有過人的膽識,勇猛,而且為兵士所信任,有號召力,這都是為名將的素質。

另外演義中所說的三英戰呂布勝之,史實上也無此事,到是呂布敗於孫堅手裡,可說孫堅此仗的風頭在演義中全被劉關張兄弟搶了過去。

正因孫堅勇猛無比,所以董卓甚畏懼之,討好於他,要求和親,將自己女兒嫁於孫堅之子,可見董卓對之的畏懼,而孫堅拒絕之,之後董卓離開洛陽,也是孫堅第一個入洛(自然,他一直在前線。)撲滅大火,將董卓發掘的各王公貴族的墳墓掩蓋。(發掘墳墓盜取財物一事,曹操董卓都乾過。)關東諸侯,最忠烈者英雄,非孫堅莫屬。

但是,英雄也有自己的弱點,孫堅有將才,對朝廷忠心,但是他也有自己的弱點,便是政治能力太差,第一個表現荊州刺史王睿,和孫堅一同起兵討董,但是因為和孫堅有私怨,便逼殺之。(也是討董諸侯的第一個自相殘殺事件了,比劉岱殺橋瑁還早),此外南陽太守張咨也被其殺。第二個表現是南陽是大郡,人口百萬,孫堅殺張咨,卻不能控制南陽,結果被袁術做了南陽太守,反而日後糧草要依賴袁術。再如荊州刺史王睿被殺,孫堅也不能控制荊州,反被劉表控制。結果孫堅還不得不再和劉表作戰,要奪回之。結果被偷襲而死(日後孫策也是如此,父子兩江東英雄都死於偷襲暗殺而非沙場,不可不畏之天命。)不過日後孫策再奪江東,則也要拜孫堅在江東的聲望和舊日部屬了。

附:孫堅和袁家兄弟的關係

漢末亂世初始,勢力最強者莫過與四世三公的袁家,關東諸侯,或為袁家舊吏,或為親舊,袁紹奪得北方大州冀州,袁術不費吹灰之力得到戶口百萬的大郡南陽,假若兩人聯手,關東諸侯無人可擋。但是偏偏袁紹和袁術兄弟不睦,反而各結勢力相互對抗,漢末群雄割據的第一階段,稱為袁氏兩兄弟之爭也未嘗不可。而孫堅在兩人對抗中也扮演了極其重要的角色。

孫堅起兵反董,到了南陽,將太守張咨殺死之事就頗耐人尋味,荊州刺史王睿和孫堅有私怨,但是南陽太守張咨和孫堅素無瓜葛,孫堅卻引其赴酒宴上殺之,(三國志的注引也有說張咨不給軍糧,孫堅憂心其斷後路,所以殺之的說法)而且最關鍵之事是,孫堅殺張咨最大的受益人卻是當時逃到南陽的袁術,孫堅之後進軍的糧草還需要依賴袁術調送,不能不懷疑袁術在其中是否參與了孫堅殺張咨的事件。(當然,說袁術設計殺張咨也沒有確實的證據,至於得到南陽完全可能就是袁術當時的官職最高的關係,只能說運氣太好了吧。)

應該說,雖然後來爭霸中袁術實在象一個無能之輩,但是在早期,袁術還是一個以俠義著稱的豪傑之士,雖然不如袁紹,但是名聲比其他人要大多了,(當時曹操還只能說是小字輩。)無論是否他參與了孫堅殺張咨,他和孫堅結交,而且關係甚好,確實是不爭的事實,之後袁術還表孫堅為豫州刺史。

當然,也就是豫州這件事上孫堅和袁紹結仇,演義中說孫堅因為得到玉璽,而和袁紹鬧翻,再遇到劉表攔路,其實並非如此。

先說說玉璽,其實玉璽此事的說法也頗為複雜,一般公認的說法是孫堅得到玉璽,但是並非為此事和袁紹翻臉,而後玉璽被袁術在稱帝前從孫堅妻子中得到,而不是孫策拿來交換袁術幾千人馬了。之後袁術兵敗,玉璽又回到中央政權手裡。但是也有不同說法,比如三國志陳壽就沒將此事記錄其中,三國志注引中也多是吳書有記載此事,到是之後的史家大都採信此事。

袁紹與孫堅交惡的主要原因是袁紹派遣周喁為豫州刺史,還奪取孫堅陽城,引起孫堅反彈,擊敗之。不過此事的很大緣故還是袁紹袁術兩兄弟交惡,袁紹視孫堅為袁術盟友的關係。

實際上孫堅不單為袁術盟友,更好似其部屬一般,劉表與孫堅交惡也是袁術令孫堅攻打劉表之故,而非是玉璽的問題,也是此戰中孫堅死,而孫堅餘部盡入袁術麾下。幾年後,孫策借袁術兵得江東,反而和袁術交惡,在袁術敗亡後得其妻子兒女,袁術女配於孫權,後孫女配於孫權子孫奮。正是三十年河東,三十年河西。

回評

毛宗崗批語

無故而遷天子,則比於蒙塵;無端而遷百姓,則等於流竄。遷天子不易,遷百姓更難。昔漢武徒關中豪傑,擇富者而徙之:其貧者不中徙也。今董卓殺富戶而徙貧民,富者既死於罪,貧者復死於徙:民生其時,富亦死,貧亦死,<詩>曰“周余黎民,靡有孑遺”,其不在周宣,而在漢獻乎?

平王居東而周衰,光武居東而漢興,其故何也?一則能誅王莽,而冠履之分明;一則不能討申侯,而君臣之義滅也。盤庚復成湯之故宇而殷盛,獻帝復高祖之故土(此)而漢亡,其故何也?一則天子當陽,而曲達其迓續民命之情;一則暴臣當國,而大逞其劫奪民生之惡也。總之君尊則治,君卑則亂;民安則治,民危則亂。安在西方之必勝於東而新都之宜復其舊哉?

觀董卓行事,是愚蠢強盜,不是權詐奸雄。奸雄必要結民心,奸雄必假行仁義。今焚宮室、發陵寢,殺百姓、擄貲財,不過如張角等所為。後人並稱卓、操,孰知卓之不及操也遠甚!

人各一心,不能同事,蘇秦洹水之約,所以不久而散也。前者孫堅欲戰,而袁術沮之;今者曹操欲戰,而袁紹復沮之,使有志之人,動而掣肘,可勝嘆哉!至於劉表,徒負虛名。不聞其得曹操之檄而謀董卓,但見其奉袁紹之書而截孫堅,其無用可知矣。

千軍易得,一將難求;眾將易得,主將難求。為從者萬輩,不若為首者一人之重也。“天下可無洪,不可無公”,此語可垂千古。

曹操幾死者三:獻刀而逃,在中牟軍士所獲,一死也;陳宮於客店欲殺之,二死也;滎陽之戰,中箭墮馬,三死也。脫此三死,人為曹幸,我獨為操恨,恨其不得以一死成忠義之名。天下固有生不如死者,此類是也。

玉璽琢自祖龍,則祖龍以前,夏、商、周之為天子,何嘗有玉璽耶?況祖龍三十六年玉璽失而復得,而祖龍即於明年死,是失之不足憂,得之不足喜也。孫堅舉動,頗有忠義之氣,一得玉璽,而忽懷異心,亦其見之不明耳。

李贄總評

孟德追趕董卓極是,不可以成敗論也,設無曹洪救出,死於徐榮伏兵之手,亦不失為忠義之鬼也.至於曹洪之言曰:“天下寧可無拱,不可無主公!”真知己之言也。但孟德奸雄,非真心為漢耳。論至此,又不如死於伏兵之手為愈也。何也?以其猶得忠義之名也,天下有生不如死者,此類是也。

袁本初自然做不得盟主,眾諸侯解體而去無異也。可笑孫堅亦是漢子,緣何隨口立誓,一如今之市井小夫所為?後來果不得善終,亦堅自取之也。

孫堅立誓曰:死於刀箭之下,不得善終。後果如此。凡立誓者,請看此樣。鬼神豈可誑哉!鬼神豈可誑哉!

鍾敬伯總評

曹操追襲董卓,原非真心為漢,若真心為漢,即死於徐榮手,亦為忠義鬼也。曹洪救之,雖操之忠,實漢之賊也。豈稱知己哉!

大凡謀大事,動大眾,必要同心協力。你看十八路諸侯,卻有三十六個心,安能成事?宜其解體而去也。

無人不惜性命,孫堅欲匿國寶,輕立誓願,後果不得善終,可見舉頭三尺,斷然不差。