背景

“臨時中立”郵票

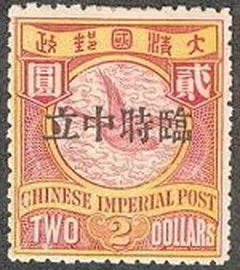

“臨時中立”郵票1911年10月孫中山領導的辛亥革命取得成功,由於中華民國的正式郵票來不及印製,就將倫敦版蟠龍無水印郵票加蓋“臨時中立”字樣使用,共加蓋了15種。

1912年1月30日僅在福州出售了3分、1元、2元和5元4種面值郵票出售數量有限,其中3分6000枚,1元票、2元票各96枚,5元票280枚。其餘11種均未出售。

因加蓋“臨時中立”郵票,加蓋文字含義不清,既未蓋掉“大清郵政”,又未加上“中華民國”字樣,形成了不倫不類的“大清郵政臨時中立”。

遭到了社會各界的反對,被停止發行。於是又在橫蓋的“臨時中立”郵票上直行加蓋了“中華民國”四個字,與“臨時中立”成十字形,加蓋字分紅和黑兩種,形成“中華民國臨時中立”字樣。

發展

“臨時中立”郵票

“臨時中立”郵票這種加蓋票,於1912年3月20日分別在漢口、長沙、南京等地郵局出售一部份。

“中華民國臨時中立”加蓋票共15種。只發行了8種。還有6種藍欠資和2種棕欠資加蓋的未發行。漢口郵局僅出售了1分、3分、7分、1角6分、5角、1元、2元和5元共8種。南京郵局僅出售了1分、3分、1角6分、1元、2元和5元共6種。長沙郵局僅出售了1分票。

這種加蓋“中華民國臨時中立”郵票一出售,又遭到社會各界強烈反對。只得收回此種郵票,由加蓋“中華民國”字樣的郵票取代。這兩種不倫不類的加蓋票,連同未發行的在內,各為23枚,通常把兩種加蓋作為一大套收集,共46枚,存世罕見。是民國初年著名的珍郵。

軼聞

“臨時中立”郵票

“臨時中立”郵票1911年10月10日,武昌起義成功,敲響了清王朝的喪鐘。受其影響,當年11月9日,福建新軍隨之舉義,在福州成立軍政府,推孫道仁為都督。13日,閩都督府正式成立,孫道仁任都督,發出安民告示,宣告接管福建一切事宜。當時曾照會福州郵務總辦卜禮士:“本都督已接管福建一切事宜,囑將郵票上‘大清’二字代以‘中華’字樣,並惟本都督命令是聽,售賣郵票須蓋中華民國戳記。”查1911年11月14日《郵政總局致清郵傳部郵政局移付》載:“據長沙、福州郵局,偽政府囑將郵票大清二字代以中華字樣,售賣郵票須蓋中華民國戳記,清郵局飭凡通行,以已占各省為限由。”

卜札士立即將此事向北京郵政總局電告。當時郵政總局局長由郵傳部左侍郎、鐵路總局局長李經芳兼任,但郵政實權為郵政總辦帛黎所操縱。帛黎基於帝國主義立場,於1911年11月15日在《郵政總局致郵傳部呈》中提出:“為今之計,惟有使中國郵局作為中立局,所伸各省照;日交通……否則,即恐黨人占領省份,郵政紊亂,將來難於復原。”他還函告卜禮士總辦,以該獨立省之意入恐郵寄現政府所轄各省“於收件人必多牽連危險,緣該件系由反對現政府之省份寄到者也。且郵票在某省加印他項文字,易使局員舞弊”,“更恐為收集外國郵票人所輕視,於中國名譽有傷”,要卜札士總辦進行勸喻。

但福建軍政府毫不動搖,提出更為堅決的4項辦法:一、郵票應向上海大東書局定,須與該書局訂不得私印之約。二、應派員到滬監印,宜派員二人輪值監視。三、應由都督府通電各獨立省,請其承認閩省新郵票,俟總機關成立,再行改照章舉辦。四、新郵票備便時,即交卜總辦行用,如其反抗,須由本部收回自辦。

面對福建軍政府的嚴正要求,帛黎極為不安。他改變初衷,連忙下令上海郵政供應股,將一批第3版清代倫敦版元水印皤龍郵票與欠資郵票加蓋“臨時中立”4字,作為福州應急之用。1912年1月27日發出的半公函稱:“鑒於目前中國國內政局動盪不安,為順應形勢,避免事端,現有必要先將部分郵票加印‘臨時中立’字樣,以應需要。己飭郵政供應處立即著手辦理此項工作,將向各郵界配發此種加印郵票。”“各郵政局所一俟收到此種加印郵票,應即出售使用。”

不知出於何種原因,原先提出4項辦法態度堅決的福建軍政府沒有制止這種做法。於是由上海海關造冊處加印“臨時中立”的郵票,1912年1月30日在福州發行。但這批郵票不受歡迎,貼用與集藏的為數不多,且遭到各方反對,南京臨時政府反對態度更為激烈。當時,福建軍政府以要等待南京臨時政府電報為由,要求福建郵務總局“設法將該票收回,暫緩行用”,並電請南京臨時政府外交部速向北京郵政總辦帛黎交涉。而福州郵務總辦也將情況告訴帛黎。北京郵政總局不得不通知“暫緩發售”。因此,“臨時中立”郵票在福州僅發行3天便僵旗息鼓了。其售銷量如下:加蓋“臨時中立”郵票4種6480枚,加蓋“臨時中立”欠資郵票5種450枚。其中3分6000枚,1元、2元各96枚,5元288枚(一說235枚);欠資半分、4分、5分、10分各100枚,20分、30分各25枚。

2月12日,清帝宣布退位。13日,孫中山偕同外交總長王寵惠發出電文:“各省都督鑒:頃據駐寧英、德、日三國領事奉各該國公使命,到部面商改訂郵政現行辦法,經本部議定如下:一、郵票由中央政府頒發,各省不得另行印用,以歸劃一。二、此次新頒發之郵票暫準通行於國內。三、各地現辦郵務之各洋員,可準其照章辦理,暫勿干預。以上各條,即希飭各屬照辦。”

2月21日,南京臨時政府交通部奉孫中山之命急電袁世凱:“清帝遜位後,前清郵票應取消;但民國紀念郵票雖已由本部趕印,然出版尚須時日。為權宜計,只可將前清郵票加印‘中華民國’四字,一律通行,以應目下郵件之用。請就近令帛黎總辦通電各省郵務總辦速即照行。並乞電復。”袁世凱答應“照辦”,但帛黎卻藉口“省費”,竟授意上海郵政供應處在加蓋“臨時中立”的郵票上再蓋“中華民國”4字,與“臨時中立”成交叉“十”字。這不僅不符合南京臨時政府的要求,反顯嚴重政治差錯。

3月19日,孫中山致電袁世凱提出抗議:“郵政總辦帛黎,前於郵票上蓋印‘臨時中立’字樣,經外交部、交通部令其抹去此四字,加印‘中華民國’字樣於上,惟伊現仍不將‘臨時中立’四字抹去,遂成‘中華民國臨時中立’八字,實屬有礙國體,聞已頒發數省,應請即令帛黎轉電各處,必須無‘臨時中立’字樣方許發行。”然而,3月20日至22日,漢口、南京、長沙3地郵局仍售出加蓋“中華民國…‘臨時中立”郵票8種共6187枚,致使這種“有礙國體”郵票繼續流傳擴散。3月22日,袁世凱復電:“將此項郵票即日停發矣。”

直至3月23日,帛黎才發出第283號通令,收回雙重加蓋票。通令稱:“關於雙重加蓋之郵票——即在橫行加蓋‘臨時中立’之郵票上,再度以‘中華民國’字樣垂直加蓋者——發行及售賣一節,前經本總辦以第282號令飭知在案,茲特續令,即希全部撤回。”“凡已收到上述郵票之各區,希速將售余之票,造具清單,一併寄退上海郵政供應處為要。”隨後才在第3版清代倫敦版無水印皤龍郵票上加蓋“中華民國”字樣,共發行加蓋宋體字“中華民國”郵票15種,加蓋大“國”字“中華民國”郵票2種,加蓋宋體字“中華民國”欠資郵票9種,加蓋楷體字“中華民國”郵票15種,加蓋楷體字“中華民國”欠資郵票9種。

福建早期郵政史上出現的福州對剖郵票和加蓋“臨時中立”郵票,在集郵史上成為珍貴收藏品,而為廣大集郵者所追求、收藏、研究。

集郵百科知識之珍郵

| 珍郵,顧名思義即珍罕之郵票、郵品。每一枚珍郵都有產生的時代背景和歷史根源,也有其被發現、被收藏的過程,所有這一切都為世界各地的集郵者所津津樂道和孜孜以求。 |