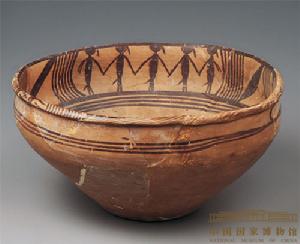

藏品簡介

高14.1厘米、口徑28厘米

用途:水器

所處時期:新石器時代後期馬家窯文化

出土時間:1973年

出土地點:青海省大通縣上孫家寨

詳細信息

陶盆用細泥紅陶製成。上腹部弧形,大口微斂,卷唇鼓腹,下腹內收成小平底,施黑彩。口沿及外壁以簡單的黑線條作為裝飾。內壁飾三組舞蹈圖,圖案上下均飾弦紋,組與組之間以平行豎線和葉紋作間隔。舞蹈圖每組均為五人,舞者手拉著手,面均朝向右前方,步調一致,似踩著節拍在翩翩起舞。人物的頭上都有髮辮狀飾物,身下也有飄動的斜向飾物,頭飾與下部飾物分別向左右兩邊飄起,增添了舞蹈的動感。每一組中最外側兩人的外側手臂均畫出兩根線條,好像是為了表現臂膀在不斷頻繁地擺動的樣子。

舞蹈者形象以單色平塗手法繪成,造型簡練明快。三組舞人繞盆一周形成圓圈,腳下的平行弦紋,像是蕩漾的水波,小小陶盆宛如平靜的池塘。歡樂的人群簇擁在池邊載歌載舞,情緒歡快熱烈,場面也很壯闊。關於舞蹈內容說法較多,有認為是遠古時期氏族成員在舉行狩獵歸來的慶功會,跳著狩獵舞;也有認為是氏族成員裝扮成氏族的圖騰獸在進行圖騰舞蹈,舞蹈者頭上及身下的飾物,是人們為象徵某種動物而戴的頭飾和尾飾;更有認為是在進行祈求人口生殖繁盛和作物豐收的儀禮舞等。一般認為舞蹈圖真實生動地再現了先民們在重大活動時群舞的熱烈場面。

出土過程

舞蹈紋彩陶盆出土於青海省大通縣一個名叫上孫家寨的小村莊。這個村子位於橋頭鎮以南,海拔2300米。1973年的一天,為修建儲物倉庫,在開挖地基時無意中發現了很多彩陶殘片,施工人員馬上報告了青海省文物考古部門,考古工作者們進行了搶救性發掘,並把陶器碎片清理妥當送往北京,經過北京專家的復原鑑定,才知道當中有一件距今5000年的新石器時代馬家窯文化的珍寶!這是首次發現的直接描繪原始先民生活場景的圖畫,具有極高的歷史價值和藝術價值,於是彩陶盆便作為舉世無雙的國寶而被國家博物館珍藏。