回目

劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路

簡介

魏主出三路兵伐吳,皆被擊敗。

先主把白帝城館驛改為永安宮,染病不起,託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。

曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。

後主親往相府請孔明理事,孔明言四路兵皆已退,唯余吳一路,又秦明後主,派鄧芝往結東吳,消除舊怨,共拒操魏。

正文

《三國演義》第八十五回

《三國演義》第八十五回卻說章武二年夏六月,東吳陸遜大破蜀兵於猇亭彝陵之地;先主奔回白帝城,趙雲引兵據守。忽馬良至,見大軍已敗,懊悔不及,將孔明之言,奏知先主。先主嘆曰:“朕早聽丞相之言,不致今日之敗!今有何面目復回成都見群臣乎!”遂傳旨就白帝城住紥,將館驛改為永安宮。人報馮習、張南、傅彤,程畿、沙摩柯等皆歿於王事,先主傷感不已。又近臣奏稱:“黃權引江北之兵,降魏去了。陛下可將彼家屬送有司問罪。”先主曰:“黃權被吳兵隔斷在江北岸,欲歸無路,不得已而降魏:是朕負權,非權負朕也,何必罪其家屬?”仍給祿米以養之。卻說黃權降魏,諸將引見曹丕,丕曰:“卿今降朕,欲追慕於陳、韓耶?”權泣而奏曰:“臣受蜀帝之恩,殊遇甚厚,令臣督諸軍於江北,被陸遜絕斷。臣歸蜀無路,降吳不可,故來投陛下。敗軍之將,免死為幸,安敢追慕於古人耶!”丕大喜,遂拜黃權為鎮南將軍。權堅辭不受。忽近臣奏曰:“有細作人自蜀中來,說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。”權曰:“臣與蜀主,推誠相信,知臣本心,必不肯殺臣之家小也。”丕然之。後人有詩責黃權曰:“降吳不可卻降曹,忠義安能事兩朝?堪嘆黃權惜一死,紫陽書法不輕饒。”

曹丕問賈詡曰:“朕欲一統天下,先取蜀乎?先取吳乎?”詡曰:“劉備雄才,更兼諸葛亮善能治國;東吳孫權,能識虛實,陸遜現屯兵於險要,隔江泛湖,皆難卒謀。以臣觀之,諸將之中,皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之,亦未見萬全之勢也。只可持守,以待二國之變。”丕曰:“朕已遣三路大兵伐吳,安有不勝之理?”尚書劉曄曰:“近東吳陸遜,新破蜀兵七十萬,上下齊心,更有江湖之阻,不可卒制,陸遜多謀,必有準備。”丕曰:“卿前勸朕伐吳,今又諫阻,何也?”曄曰:“時有不同也。昔東吳累敗於蜀,其勢頓挫,故可擊耳;今既獲全勝,銳氣百倍,未可攻也。”丕曰:“朕意已決,卿勿復言。”遂引御林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備:令呂范引兵拒住曹休,諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真,朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰:“既有準備,去恐無益。”丕不從,引兵而去。

223年 劉備去世

223年 劉備去世卻說吳將朱桓,年方二十七歲,極有膽略,孫權甚愛之;時督軍於濡須,聞曹仁引大軍去取羨溪,桓遂盡撥軍守把羨溪去了,止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來。眾軍皆有懼色。桓按劍而言曰:“勝負在將,不在兵之多寡。兵法云:‘客兵倍而主兵半者,主兵尚能勝於客兵。’今曹仁千里跋涉,人馬疲睏。吾與汝等,共據高城,南臨大江,北背山險,以逸待勞,以主制客:此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來,尚不足憂,況仁等耶!”於是傳令,教眾軍偃旗息鼓,只作無人守把之狀。

且說魏將先鋒常雕,領精兵來取濡須城,遙望城上並無軍馬。雕催軍急進,離城不遠,一聲炮響,旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出,直取常雕。戰不三合,被桓一刀斬常雕於馬下。吳兵乘勢衝殺一陣,魏兵大敗,死者無數。朱桓大勝,得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨後到來,卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退,回見魏主,細奏大敗之事。丕大驚。正議之間,忽探馬報:“曹真、夏侯尚圍了南郡,被陸遜伏兵於內,諸葛瑾伏兵於外,內外夾攻,因此大敗。”言未畢,忽探馬又報:”曹休亦被呂范殺敗。”丕聽知三路兵敗,乃喟然嘆曰:“朕不聽賈詡、劉曄之言,果有此敗!”時值夏天,大疫流行,馬步軍十死六七,遂引軍回洛陽。吳、魏自此不和。

卻說先主在永安宮,染病不起,漸漸沉重,至章武三年夏四日,先主自知病入四肢,又哭關、張二弟,其病癒深:兩目昏花。厭見侍從之人,乃叱退左右,獨臥於龍榻之上。忽然陰風驟起,將燈吹搖,滅而復明,只見燈影之下,二人侍立。先主怒曰:“朕心緒不寧,教汝等且退,何故又來!”叱之不退。先主起而視之,上首乃雲長,下首乃翼德也。先主大驚曰:“二弟原來尚在?”雲長曰:“臣等非人,乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信義,皆敕命為神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。”先主扯定大哭。忽然驚覺,二弟不見。即喚從人問之,時正三更。先主嘆曰:“朕不久於人世矣!”遂遣使往成都,請丞相諸葛亮,尚書令李嚴等,星夜來永安宮,聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理,來永安宮見帝,留太子劉禪守成都。且說孔明到永安宮,見先主病危,慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨,請孔明坐於龍榻之側。撫其背曰:“朕自得丞相,幸成帝業;何期智識淺陋,不納丞相之言,自取其敗。悔恨成疾,死在旦夕。嗣子孱弱,不得不以大事相托。”言訖,淚流滿面。孔明亦涕泣曰:“願陛下善保龍體,以副天下之望!”先主以目遍視,只見馬良之弟馬謖在傍,先主令且退。謖退出,先主謂孔明曰:“丞相觀馬謖之才何如?”孔明曰:“此人亦當世之英才也。”先主曰:“不然。朕觀此人,言過其實,不可大用。丞相宜深察之。”分付畢,傳旨召諸臣入殿,取紙筆寫了遺詔,遞與孔明而嘆曰:“朕不讀書,粗知大略。聖人云:‘鳥之將死,其鳴也哀;人之將死,其言也善。’朕本待與卿等同滅曹賊,共扶漢室;不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪,令勿以為常言。凡事更望丞相教之!”孔明等泣拜於地曰:“願陛下將息龍體!臣等盡施犬馬之勞,以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明,一手掩淚,一手執其手,曰:“朕今死矣,有心腹之言相告!”孔明曰:“有何聖諭!”先主泣曰:“君才十倍曹丕,必能安邦定國,終定大事。若嗣子可輔,則輔之;如其不才,君可自為成都之主。”孔明聽畢,汗流遍體,手足失措,泣拜於地曰:“臣安敢不竭股肱之力,盡忠貞之節,繼之以死乎!”言訖,叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上,喚魯王劉永、梁王劉理近前,分付曰:“爾等皆記朕言:朕亡之後,爾兄弟三人,皆以父事丞相,不可怠慢。”言罷,遂命二王同拜孔明。二王拜畢,孔明曰:“臣雖肝腦塗地,安能報知遇之恩也!”先主謂眾官曰:“朕已託孤於丞相,令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢,以負朕望。”又囑趙雲曰:“朕與卿於患難之中,相從到今,不想於此地分別。卿可想朕故交,早晚看覷吾子,勿負朕言。”雲泣拜曰:“臣敢不效犬馬之勞!”先主又謂眾官曰:“卿等眾官,朕不能一一分囑,願皆自愛。”言畢,駕崩,壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也。後杜工部有詩嘆曰:“蜀主窺吳向三峽,崩年亦在永安宮。翠華想像空山外,玉殿虛無野寺中。古廟杉松巢水鶴,歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近,一體君臣祭祀同。”

司馬懿

司馬懿先主駕崩,文武官僚,無不哀痛。孔明率眾官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩,安於正殿之內。舉哀行禮畢,開讀遺詔。詔曰:“朕初得疾,但下痢耳;後轉生雜病,殆不自濟。朕聞“人年五十,不稱夭壽”。今朕年六十有餘,死復何恨?但以卿兄弟為念耳。勉之!勉之!勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,可以服人;卿父德薄,不足效也。卿與丞相從事,事之如父,勿怠!勿忘!卿兄弟更求聞達。至囑!至囑!”群臣讀詔已畢。孔明曰:“國不可一日無君,請立嗣君,以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位,改元建興。加諸葛亮為武鄉侯,領益州牧。葬先主於惠陵,謚曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏為皇太后;謚甘夫人為昭烈皇后,糜夫人亦追謚為皇后。升賞群臣,大赦天下。早有魏軍探知此事,報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰:“劉備已亡,朕無憂矣。何不乘其國中無主,起兵伐之?”賈詡諫曰:“劉備雖亡,必託孤於諸葛亮。亮感備知遇之恩,必傾心竭力,扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正言間,忽一人從班部中奮然而出曰:“不乘此時進兵,更待何時?”眾視之,乃司馬懿也。丕大喜,遂問計於懿。懿曰:“若只起中國之兵,急難取勝。須用五路大兵,四面夾攻,令諸葛亮首尾不能救應,然後可圖。”丕問何五路,懿曰:“可修書一封,差使往遼東鮮卑國,見國王軻比能,賂以金帛,令起遼西羌兵十萬,先從旱路取西平關:此一路也。再修書遣使齎官誥賞賜,直入南蠻,見蠻王孟獲,令起兵十萬,攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡,以擊西川之南:此二路也。再遣使入吳修好,許以割地,令孫權起兵十萬,攻兩川峽口,逕取涪城:此三路也。又可差使至降將孟達處,起上庸兵十萬,西攻漢中:此四路也。然後命大將軍曹真為大都督,提兵十萬,由京兆徑出陽平關取西川;此五路也。共大兵五十萬,五路並進,諸葛亮便有呂望之才,安能當此乎?”丕大喜,隨即密遣能言官四員為使前去;又命曹真為大都督,領兵十萬,逕取陽平關。此時張遼等一班舊將,皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處,據守關津隘口,故不復調用。卻說蜀漢後主劉禪,自即位以來,舊臣多有病亡者,不能細說。凡一應朝廷選法,錢糧、詞訟等事,皆聽諸葛丞相裁處。時後主未立皇后,孔明與群臣上言曰:“故車騎將軍張飛之女甚賢,年十七歲,可納為正宮皇后。”後主即納之。

建興元年秋八月,忽有邊報說:“魏調五路大兵,來取西川;第一路,曹真為大都督,起兵十萬,取陽平關;第二路,乃反將孟達,起上庸兵十萬,犯漢中;第三路,乃東吳孫權,起精兵十萬,取峽口入川;第四路,乃蠻王孟獲,起蠻兵十萬,犯益州四郡;第五路,乃番王軻比能,起羌兵十萬,犯西平關。此五路軍馬,甚是利害。”已先報知丞相,丞相不知為何,數日不出視事。後主聽罷大驚,即差近侍齎旨,宣召孔明入朝。使命去了半日,回報:“丞相府下人言,丞相染病不出。”後主轉慌;次日,又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊,去丞相臥榻前,告此大事。董、杜二人到丞相府前,皆不得入。杜瓊曰:“先帝託孤於丞相,今主上初登寶位,被曹丕五路兵犯境,軍情至急,丞相何故推病不出?”良久,門吏傳丞相令,言:“病體稍可,明早出都堂議事。”董、杜二人嘆息而回。次日,多官又來丞相府前伺候。從早至晚,又不見出。多官惶惶,只得散去。杜瓊入奏後主曰:“請陛下聖駕,親往丞相府問計。”後主即引多官入宮,啟奏皇太后。太后大驚,曰:“丞相何故如此?有負先帝委託之意也!我當自往。”董允奏曰:“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢,請娘娘於太廟中,召丞相問之未遲。”太后依奏。

次日,後主車駕親至相府。門吏見駕到,慌忙拜伏於地而迎。後主問曰:“丞相在何處?”門吏曰:“不知在何處。只有丞相鈞旨,教擋住百官,勿得輒入。”後主乃下車步行,獨進第三重門,見孔明獨倚竹杖,在小池邊觀魚。後主在後立久,乃徐徐而言曰:“丞相安樂否?”孔明回顧,見是後主,慌忙棄杖,拜伏於地曰:“臣該萬死!”後主扶起,問曰:“今曹丕分兵五路,犯境甚急,相父緣何不肯出府視事?”孔明大笑,扶後主入內室坐定,奏曰:“五路兵至,臣安得不知,臣非觀魚,有所思也。”後主曰:“如之奈何?”孔明曰:“羌王軻比能,蠻王孟獲,反將孟達,魏將曹真;此四路兵,臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵,臣已有退之之計,但須一能言之人為使。因未得其人,故熟思之。陛下何必憂乎?”

後主聽罷,又驚又喜,曰:“相父果有鬼神不測之機也!願聞退兵之策。”孔明曰:“先帝以陛下付託與臣,臣安敢旦夕怠慢。成都眾官,皆不曉兵法之妙,貴在使人不測,豈可泄漏於人?老臣先知西番國王軻比能,引兵犯西平關;臣料馬超積祖西川人氏,素得羌人之心,羌人以超為神威天將軍,臣已先遣一人,星夜馳檄,令馬超緊守西平關,伏四路奇兵,每日交換,以兵拒之:此一路不必憂矣。又南蠻孟獲,兵犯四郡,臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入,右出左入,為疑兵之計:蠻兵惟憑勇力,其心多疑,若見疑兵,必不敢進:此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中;達與李嚴曾結生死之交;臣回成都時,留李嚴守永安宮;臣已作一書、只做李嚴親筆,令人送與孟達;達必然推病不出,以慢軍心:此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關;此地險峻,可以保守,臣已調趙雲引一軍守把關隘,並不出戰;曹真若見我軍不出,不久自退矣。此四路兵俱不足憂。臣尚恐不能全保,又密調關興、張苞二將,各引兵三萬,屯於緊要之處,為各路救應。此數處調遣之事,皆不曾經由成都,故無人知覺。只有東吳這一路兵,未必便動:如見四路兵勝,川中危急,必來相攻;若四路不濟,安肯動乎?臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨,必不肯從其言。雖然如此,須用一舌辯之士,逕往東吳,以利害說之,則先退東吳;其四路之兵,何足憂乎?但未得說吳之人,臣故躊躇。何勞陛下聖駕來臨?”後主曰:“太后亦欲來見相父。今朕聞相父之言,如夢初覺。復何憂哉!”

孔明與後主共飲數杯,送後主出府。眾官皆環立於門外,見後主面有喜色。後主別了孔明,上御車回朝。眾皆疑惑不定。孔明見眾官中,一人仰天而笑,面亦有喜色。孔明視之,乃義陽新野人,姓鄧,名芝,字伯苗,現為戶部尚書;漢司馬鄧禹之後。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散,孔明請芝到書院中,問芝曰:“今蜀、魏、吳鼎分三國,欲討二國,一統中興,當先伐何國?”芝曰:“以愚意論之:魏雖漢賊,其勢甚大,急難搖動,當徐徐緩圖;今主上初登寶位,民心未安,當與東吳連合,結為唇齒,一洗先帝舊怨,此乃長久之計也。未審丞相鈞意若何?”孔明大笑曰:“吾思之久矣,奈未得其人。今日方得也!”芝曰:“丞相欲其人何為?”孔明曰:“吾欲使人往結東吳。公既能明此意,必能不辱君命。使乎之任,非公不可。”芝曰:“愚才疏智淺,恐不堪當此任。”孔明曰:“吾來日奏知天子,便請伯苗一行,切勿推辭。”芝應允而退。至次日,孔明奏準後主,差鄧芝往說東吳。芝拜辭,望東吳而來。正是:吳人方見干戈息,蜀使還將玉帛通。

未知鄧芝此去若何,且看下文分解。

賞析

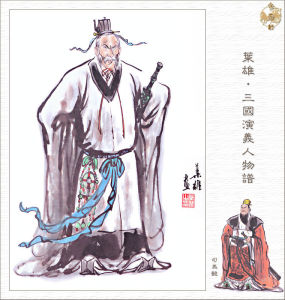

這三句評語,第一句或許有些朋友不太熟悉,至於第二句讀過三國志幾位主要領袖人物傳記的想必應該有些印象,至於第三句,這隻要喜歡三國的無論是演義的三國還是歷史的三國肯定都知道在說誰了。畢竟,青梅煮酒論英雄這個故事太出名了。

既然第三句知道說的是誰,那前兩句的評價對象也不用說了,這三句都說的是同一個人,劉備劉玄德,第一句是鍾會在發布對蜀漢的檄文中所提及的,而第二句是陳壽在《蜀書先主傳》最後對劉備的評價,第三句是曹操對劉備所說的話。

評價劉備的自然不止這三句,其他如稱劉備雄才,梟雄,雄人,有王霸之略,寬仁等評語有無數,其中不乏如程昱賈詡周瑜陸遜這樣的謀臣良將。其眾人的立場角度不同,時代不同,看法也都不是完全一樣,但是基本上都肯定了一點,即劉備乃是當時數一數二的英雄。

說劉備是英雄,大家都可能會想到三國演義中那動不動便哭鼻子,凡事就要依仗諸葛亮,沒了諸葛亮就一無是處的劉備,大家都會產生這樣的疑問,便就是這樣的人,也能稱之為英雄?

正如我之前所說的,三國演義等歷史小說在普及歷史上做了一定的貢獻,但是也很大程度上歪曲了歷史人物的形象。諸葛亮關羽被高高抬起,而劉備則成了其中的一大犧牲品,當然這和當時一般老百姓和士人對君王的理想模式有著很大的關係,比如隋唐等故事中李世民等人也被塑造成如此的形象,而只要稍微了解一下歷史的人便可以知道這並不是真正的李世民。而三國演義則比隋唐的影響大得多,這使得劉備的演義形象深入人心,一些號稱的學術著作也開始將演義的劉備當成真實的劉備,饒有其事的研究起來。

錯誤的資料必然會導致錯誤的結論,將三國演義當做真實歷史,無法解釋虛構的小說人物,乾脆便憑空製造一些古怪的理論,於是乎,領袖什麼都不用會,不需要才能,不需要實力,不需要根基,只要會懂得用人,或者只要厚黑,便可以無往而不勝的奇談怪論便誕生了。可怕的是,卻真有人相信這些厚黑至上或者用人至上的話,卻不知這些所謂的真理也只有在小說中才會成真,真要想憑藉什麼厚黑學用人學就想爬上頂峰,還不如渴望天上下金子把你砸死先。

其實一切的一切,都脫不了一個字,實力!實力是基礎,有了實力,便需要等待機會,沒有實力,機會來了也抓不住。這個實力包括許多,其中和成為英雄最相關的兩點:地盤,個人能力。

地盤,或者可以說是起家的本錢,真的是非常重要,巧婦難為無米之炊,英雄也一樣,再有才幹的英雄,沒有地盤就一無是處,一文錢逼死英雄漢,這不是說說而已的。現在的那些商業領袖,說一句話便可以令世界震動,但是一旦剝奪他們的名氣財產,一分錢也沒有,放到大街上,大喊大叫,那也和常人沒什麼兩樣,這從無數破產的案例中我們已經看得很清楚了。不是他們的才能失去了,而是沒有了實力,才能便沒有用了。再回到三國看,呂布也算是個人物,征戰上確實很有一手,但是沒有了地盤後,儘管依然擁有一群良將和軍事力量,依然要到處淪落,曹操,若不是得到了兗州這一基地,便是自己再有才能,手下有荀彧這樣的不世能臣,也依然只能看著袁紹席捲天下,曹操比袁紹才能高出多矣,但是在官渡依然被逼得萌生退意,不是別的,實力不濟。再說劉備,要是他一直在老家呆下去,那再有才能,也不能在史書上留下自己的名字,只有做了平原相,獲得徐州,他才一步步被人認可,成為世人所認識的英雄人物。

個人能力:沒有地盤不行,有了地盤沒有個人能力也不行,這些個人能力不是什麼厚黑,厚黑只是把別人當傻子,可是往往把別人當傻子的人自己被當成傻子耍,曹操劉備孫權,所有的英雄都不是靠那種所謂的厚黑。當然,也不是什麼只需要會用人,當年劉邦評價漢初三傑,確實也沒說什麼假話,但是一下把用人當成包治百病的良方也太可笑了。實際上用人也是要有能力的,假如什麼都不懂,人才對你說的話你聽不明白,結果只能是把人才當庸才,庸才當人才,就好象趙孝成王用趙括為將,為什麼?就是因為趙孝成王其實不懂軍事,才會被趙括這個半內行搞的信之然了,天下沒有相面之術,要認識人才,只有自己有才。

在那種亂世起家的人更是如此,只有比屬下強,才能站在頂峰,否則不單屬下憂心,自己也害怕,若是有參與過公司創業的人便可以想想,假如手下比老闆強,會有怎么樣的結局。曹操劉備都是獨立起家的,也長期以來喜歡自己領大軍出征,為何?因為他們自身的能力本就比下面的將領高出一截。曹操如此,劉備亦然。

這兩個條件是英雄的基本,只有具備了這兩個條件,才能看出這個人是否有成為英雄的潛質,但是也只是潛質而已,多年歷史中,具備了以上條件的不少,但是成為英雄的人不多,這還是因為英雄要具備其他的一些東西。

魅力,這個詞語已經被小資和言情類的小說賦予專門女性身上了,但是加上人格兩字應該可以用在男性上了,在我看來,這種極強吸引力是一個領袖一個英雄很需要具備的氣質,雖然我個人認為這比前兩者稍微遜色,但是也是一個不可或缺的因素,這種人格魅力不是小家子氣的小恩小惠,也不是無聊的厚黑,而是一個人的理念,這個理念在艱難時刻也不會變色,依然能吸引住人們的目光。儘管這個理念往往會相反,但是相反的理念卻能同樣醞釀出英雄來。

曹操,劉備,這兩個人理念相當的不一致,但是為什麼在煮酒時期,曹操說出那句“今天下英雄,唯使君與操耳”呢?這不是客套,也不可能是試探,作為充滿霸氣的曹操來說,無須客套,也無須試探,因為他能感覺到這個與自己理念完全不同的劉備是一個英雄。

是的,充滿霸氣,主張嚴厲法治的曹操是英雄,但是他並不否認一個完全和他不同類型,以仁義為本的劉備是英雄,正如劉備也認為曹操是英雄一樣。儘管這兩個人是如此的不同。

寬厚仁義,這是當時對劉備的評價,在我們現在的人看來,這算不了什麼,但是在亂世中能獲得這樣的評價,尤其作為一個政治家來說,能獲得這樣的評價,已經顯得十分不易,不過在現代這樣的物質超越古代的世界,人們對於古代施行仁義的要求已經覺得很單薄了吧,畢竟我們這個時代,有著遠超古人的物質水準,沒有可怕的勞役,沒有嚴厲的等級制度,也沒有殘酷的勞役制度,沒有嚴刑峻法在我們生下的那刻就徘徊在我們頭上轉悠,所以我們體會不到當一個終日勞作的百姓在看到突然出現一個有皇室血統貧寒出身寬厚親民的人,那時的感覺,我們感覺不到古人對仁義的迫切需要。

不過,對於另一點,或許大家會有所感覺,甚至已經或者以後有所體驗,便是屢戰屢敗,而又屢敗屢戰,在沒有經受過失敗沒有經受過考驗的人眼裡,這些人或許是傻瓜。劉備便是這樣的人,他自起兵起,不斷成功,又不斷失敗,有時甚至落到隻身逃跑的地步。

“為何不認命呢?”一些人或許會這樣喊出來,這很正常,經受過失敗的人便會感覺到失敗的痛苦,成果喪失,親人離散,最可怕的是對自己的不自信,在這樣的情況下,放棄確實是一個選擇,選擇這個也是正常,並不丟臉。何況又有多少人在失敗時還能收攏住部下對自己的懷疑,離散的心。

人,總是有著這樣或者那樣的弱點,誰都渴望勝利,討厭失敗,所以對於那些戰無不勝,攻無不克的英雄人往往崇拜甚至代入。但是那些英雄又有多少?我們又可知那些英雄勝利的背後,經歷了多少的失敗,就拿好象一帆風順的曹操來說,初起兵時,連續戰敗,假若他那時放棄,怎么能成就霸業。在曹操成功的那刻,還有幾人記得當年他慘敗的情形。

同樣的,劉備也是如此,失敗很正常,失敗後放棄也很正常,但是失敗後不放棄,還能收攏人心,再度搏殺,那才是英雄氣質。

英雄,需要擁有一個正常面對失敗的心。

道德或許會變化,但是意志的堅強是人,或者說英雄們需要的。

回評

毛宗崗批語

高祖斬白帝子而創業,光武起白水村而中興,先主入白帝城而託孤,二帝始於白,一帝終於白,正合李意白字之義。自桃園至此,可謂一大結局矣。然先主之事自此終,孔明之事又將自此始也。前之取西川、定漢中,從草廬三顧中來。後之七擒孟獲、六出祁山,從白帝託孤中來。故此一篇,在前幅則為煞尾,在後幅則又為引頭耳。

觀先主託孤之語,而知其不以伐吳為重,終以伐魏為重矣。其曰“君才十倍曹丕”,何以不曰十倍孫權乎?蓋以與漢為仇者魏耳,與我為對者曹氏耳。其曰“嗣子可輔則輔之,不可輔則自取之”,猶雲能討賊則輔之,不能討賊則取之也。重在討賊,故不重在嗣位,此前後出師之表,所以不能已歟?

先主教太子之言,已知太子之無用也。何也?劉禪固不能為大善,亦不能為大惡者也。不能為大善,則但勉之以小善而已;不能為大惡,則但戒之以小惡而已。先主梟雄之才,其權謀通變,料非其子之所能學,故曰:汝父德薄不足效。知子莫若父,然哉!然哉!

或問先主令孔明自取之,為真話乎,為假語乎?曰:以為真,則是真;以為假,則亦假也。欲使孔明為曹丕之所為,則其義之所必不敢出,必不忍出者也。知其必不敢,必不忍,而故令之聞此言,則其輔太子之心愈不得不切矣。且使太子聞此言,則其聽孔明,敬孔明之意愈不得不肅矣。陶謙之讓徐州,全是真不是假;劉表之讓荊州,半是假半是真。與先主之遺命,皆不可同年而語。

圖事之法,與弈棋同。有同此一著,而用之於前則妙,用之於後則失者。如張耳勸陳涉立六國後,便是妙著;酈生勸高帝立六國後,便是失著。先後之勢異耳。劉曄先言蜀可伐,後言蜀不可伐,一在曹操初破張魯之時,一在魏兵留守漢中之後也。劉曄先言吳可伐,後言吳不可伐,一在先主初下江東之時,一在陸遜大破蜀兵之後也。劉曄可謂知弈矣。

伊尹三聘,孔明三顧,孔明一伊尹也。呂望釣魚,孔明觀魚,孔明一呂望也。或謂孔明輔蜀在乃翁手中拿班,又在乃郎手中拿班,似乎妝腔太甚。不知不如此,則師相之體不尊;師相之體不尊,則這不聽計不從矣。嗟乎,孔明豈得已哉!

曹丕以三路取吳,以五路取蜀,讀至此必謂有一場大廝殺在後。不意三路則一戰而即退,五路則不戰而自解,虎頭蛇尾,可發一笑。有此省力之事者,亦以省力之筆傳之。三路之中,兩路虛寫,惟濡須之兵用實寫;五路之中,四路虛寫,惟鄧芝之使用實寫。又魏之侵吳,吳之御魏,但敘曹丕,不敘孫權;魏之侵蜀,蜀之御魏,既敘曹丕、司馬懿,又敘後主、孔明。或詳或略,各各不同,尤見筆法之妙。

李贄總評

玄德託孤數語,人以為誠語,予特以為奸雄之言也。有此數語,孔明縱奸如莽、操,亦自動手腳不得矣,況孔明又原忠誠不二者乎?

孔明固為算無遺策,但拿班也是第一手。先前草廬三顧,已在他父親面前拿過班矣;今復觀魚不出,又在他兒子面前拿班。做軍師的直是這樣貴重!雖然,不如此,又言不聽計不從,眾人多口矣。也是沒奈何耳,豈得已哉!

鍾敬伯總評

先主託孤真實不欺,即稍肫懇者,亦自感動,況忠誠如孔明乎!宜其有以報知遇之恩也。

孔明觀魚不出,早將神機妙算,俱已辦卻。大抵善幹事者,深謀遠慮,斷不淺露如此。