人物生平

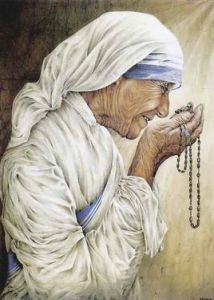

特蕾莎修女

特蕾莎修女MotherTeresa特蕾莎修女的原名是艾格尼斯·剛察·博加丘(AgnesGonxhaBojaxhiu),她出生於奧斯曼帝國科索沃省的斯科普里﹙現為馬其頓共和國首都﹚,是阿爾巴尼亞裔人,父親尼格拉(NikollaBojaxhiu)是一個地方的雜貨承包商,母親是DranafilaBojaxhiu,她是小女兒,上有哥哥和姐姐﹙姐姐後來也成為修女﹚。家中說阿爾巴尼亞語,是天主教家庭,在她所居住的鎮上多為穆斯林和新教徒,僅有少數的天主教徒。

12歲加入一個天主教的兒童慈善會,並預感自己未來的職業是要幫助貧寒人士。15歲時,她和姐姐決定到印度接受傳教士訓練工作。18歲時,她進了愛爾蘭羅雷托修會,並在都柏林及印度大吉嶺開始接受傳教士訓練工作。三學期後,特蕾莎修女到了印度的加爾各答,在聖瑪莉羅雷托修會中學擔任教職,主要是教地理。

1931年,特蕾莎正式成為修女,1937年5月決定成為終身職業修女,並依法國19世紀最著名的修女“聖女德莉莎”的名字和精神,改名為特蕾莎修女。1940年代初期,特蕾莎修女在聖瑪莉羅雷托修會中學擔任校長一職,但當時印度貧富差距非常大,校內一片安寧,但校外卻滿街都是無助的麻風患者、乞丐、流浪孩童。

1946年9月10日,特蕾莎修女到印度大吉嶺的修院休息了一年,並強烈的感受到了自己要為窮人服務的心,返回加爾各答後,她向當地的總主教請求離開學校和修會,但一直得不到許可。

1947年東巴基斯坦脫離印度獨立,加爾各答湧入了數以萬計的難民,大多數都是怕被伊斯蘭教徒迫害的印度教徒,傳染病如霍亂和麻風病沒有受到控制,在街頭巷尾爆發開來,於是加爾各答的街頭,學校的高牆外越來越像是地獄,這一些折磨著特蕾莎修女的心,在不斷向總主教以及梵蒂岡請求下,1948年,教皇庇護十二世終於給特蕾莎修女以自由修女身份行善的許可,並撥給她一個社區和居住所讓她去幫助有需要的窮人,於是特蕾莎修女馬上去接受醫療訓練,並尋找幫手。1950年10月,特蕾莎修女與其他12位修女,成立了仁愛傳教修女會(MissionariesofCharity,又稱博濟會),並將教會的修女服改為印度婦女傳統的莎麗,以白布鑲上樸素的藍邊,成為博濟會修女的制服。

1952年8月收容院、垂死者收容院正式成立,當時在入口處掛著一塊牌子,上面寫著“尼爾瑪·刮德”,按孟加拉丁語的意思,就是“靜心之家”。

1959年,特蕾莎的“仁愛傳教會”分別又在印度首都新德里和蘭奇設立了兩座這樣的垂死者收容院。

1983年,特蕾莎修女到羅馬拜訪教宗若望保祿二世時,心臟病第一次發作。1989年心臟病第二次發作時,她接受了人工心臟的安裝,1991年從墨西哥拜訪回來之後,得了肺炎,健康狀況日趨惡化。於是她向博濟會提出辭職,理由是她已無法像其他修女一樣全天照顧病患,在修會的秘密投票下,其他修女和修士都投票希望特蕾莎修女要留在博濟會領導她們。

1997年3月13日,她退出了博濟會。4月,特蕾莎修女跌倒並傷到鎖骨。8月時接受了心臟移植手術,但健康並沒有日漸好轉,同年9月,逝世,終年87歲。特蕾莎修女留下了4000個修會的修女,超過10萬以上的義工,還有在123個國家中的610個慈善工作者。同年印度政府為她舉行了只有總統和總理才有資格享有的國葬,來自20多個國家的400多位政府要人參加了她的葬禮,其中包括三位女王與三位總統。

2009年10月4日,諾貝爾基金會評選“1979年和平獎得主特蕾莎修女”為諾貝爾獎百餘年歷史上最受尊崇的3位獲獎者之一。(其他兩位是1964年和平獎得主馬丁·路德金、1921年物理學獎得主愛因斯坦。)

特蕾莎修女的人生信條:

人們經常是不講道理的、沒有邏輯的和以自我為中心的

不管怎樣,你要原諒他們

即使你是友善的,人們可能還是會說你自私和動機不良

不管怎樣,你還是要友善

當你功成名就,你會有一些虛假的朋友和一些真實的敵人

不管怎樣,你還是要取得成功

即使你是誠實的和率直的,人們可能還是會欺騙你

不管怎樣,你還是要誠實和率直

你多年來營造的東西,有人在一夜之間把它摧毀

不管怎樣,你還是要去營造

如果你找到了平靜和幸福,他們可能會嫉妒你

不管怎樣,你還是要快樂

你今天做的善事,人們往往明天就會忘記

不管怎樣,你還是要做善事

即使把你最好的東西給了這個世界,也許這些東西永遠都不夠

不管怎樣,把你最好的東西給這個世界

你看,說到底,它是你和上天之間的事

而絕不是你和他人之間的事

主要成就

特蕾莎修女

特蕾莎修女特蕾莎修女1971年獲得“PopeJohnXXIII”和平獎和甘迺迪獎。

1975年獲得AlbertSchweitzer國際獎。

1985年獲得美國總統自由勳章。

1994年獲得美國國會金牌。

1996年11月16日美國名譽公民,和許多大學的名譽學位。

1979年獲得諾貝爾和平獎。

2003年10月被列入天主教宣福名單Beatification。

被譽為貧民聖人。

特蕾莎修女一生中曾18次被提名為年度最受尊敬人物(Gallup'smostadmiredmanandwomanpoll)中的十大最受尊敬女性之一,並在20世紀80-90年代間數次當選。1999年,特蕾莎修女被美國人民投票選為二十世紀最受尊敬人物榜單之首(Gallup'sListofMostWidelyAdmiredPeopleofthe20thCentury)。排在她後面的是馬丁路德金與美國前總統甘迺迪。在此次廣泛囊括各年齡層(除嬰孩外)的調查投票中,她以壓倒性的優勢成為全美人民心目中的偉人。

人物評價

她把一切都獻給了窮人、病人、孤兒、孤獨者、無家可歸者和垂死臨終者;她從12歲起,直到87歲去世,從來不為自己、而只為受苦受難的人活著。

特蕾莎修女以博愛的精神,默默地關注著貧窮的人,使他們感受到尊重、關懷和愛。特蕾莎修女,沒有高深的哲理,只用誠懇、服務而有行動的愛,來醫治人類最嚴重的病源:自私、貪婪、享受、冷漠、殘暴、剝削等惡行;也為通往社會正義和世界和平,開闢了一條新的道路。

然而,並非所有印度人對於特蕾莎修女的看法都是一致的。在加爾各答出生長大、現居於倫敦的批評家查特基AroupChatterjee宣稱“在加爾各答她從來就不是一個重要的存在”。查特基指責特蕾莎造成了外界對他的家鄉的負面印象,並認為特蕾莎修女時常反對印度民族主義的做法在印度政界造成了不必要的隔閡與摩擦。

軼事典故

興辦學校

特蕾莎修女

特蕾莎修女 1948年,38歲的特蕾莎修女離開愛爾蘭的羅瑞托修道院,來到印度加爾各答。她做的第一件事,就是脫下了羅瑞托修女穿著的藍色的道袍,改穿印度平民婦女常穿的白色棉紗麗。

特蕾莎修女特蕾莎修女是在車站後面的貧民窟展開工作的。這裡到處是破爛不堪的小木屋和衣衫襤褸的髒孩子。有一天,一個說孟加拉語的小孩,向特蕾莎修女要東西,這個孩子只有一條腿,而且斷肢處還在流血。特蕾莎修女準備取藥給他包紮時,小孩卻說他想要吃的東西,邊說邊做出吃東西的樣子。此時她身上只有五個盧比,於是很抱歉地對小孩說:“我是個窮修女,我只能替你包紮傷口。”正準備幫他塗藥的時候,小孩突然抓過藥品,叫著“這個給我”,便拄著拐棍向貧民窟跑去。想了解究竟的特蕾莎修女緊跟著小孩跑進一個小窩棚,窩棚裡面漆黑一片,隱隱約約地可以看見木板上躺著一個婦女,在她身邊還有一個嬰孩和一個約五歲的女孩,三個人骨瘦如柴,目光呆滯,非常虛弱。她用孟加拉語與他們交談,知道了小孩叫巴布,八歲了,那個婦女是他的母親,患有結核病,窩棚里的另外兩個小孩是他的弟弟妹妹。特蕾莎修女只能把她所帶的維生素丸給了他們,那婦人十分感激,向她行合掌禮,並說:“這裡邊還有生著病的老婦人,也請你看看她。”特蕾莎修女聽到這句話,內心受到了很大的震動:為什麼窮人會有那么善良的心?自己患著病,還關心著別人呢!

那一天,特蕾莎修女連續看望了許多家庭,獨腿的巴布和一些小孩一直好奇地跟隨著她。巴布還請求特蕾莎修女第二天再來。

白天的經歷讓特蕾莎修女難以入睡,這些可憐的孩子們不但沒有飯吃,沒有衣穿,甚至連自己的名字也不會寫,不會數最簡單的數字,將來長大了怎么辦?要從根本上解救這些孩子,莫過於讓他們掌握知識!於是,在貧民區里辦一所露天學校的想法,在特蕾莎修女的頭腦中成熟了。

第二天,在一塊大樹下面的空地上,特蕾莎修女宣布那裡就是教室,地面就是黑板,願意念書的就坐下來。經過她的耐心說服,巴布首先坐了下來,接著又坐下了四個孩子。特蕾莎修女饒有趣味的講課,漸漸地吸引了他們,其他的孩子也慢慢地走近了大樹。等到第二天特蕾莎修女再次來到大樹下的時候,發現這裡已經用破布、木板等物搭起了一座帳篷,坐在裡面的小孩也比昨天多得多了。巴布告訴她,“這個棚子是大家幫著蓋的,我把朋友都找來上課了。”

就在這簡陋的“教室”里,特蕾莎修女除了教孩子們一些簡單的讀讀寫寫之外,還教他們衛生常識,比如刷牙、洗臉、洗澡等。她還親自帶孩子們到井邊,一個個教他們如何洗澡。貧民窟的婦女們將這些看在眼裡,記在心裡,很快地,她們也仿效特蕾莎的做法,替自己的孩子洗澡了。

特蕾莎修女在貧民窟辦露天學校的事兒很快就傳開了,一個星期後,來聽課的孩子達到了一百多人,後來又增加到了五百多人。正是這位貌不驚人的修女,曾經讓無數被世俗

社會拋棄的人,在生命的最後幾個小時裡,獲得尊嚴的補償。

救助垂死者

有一天,她發現一位老婦人倒在路上,像是死了一般,破布裹著的腳上爬滿了螞蟻,頭上像是被老鼠咬了一個洞,殘留著血跡的傷口周圍爬滿了蒼蠅和蛆蟲。特蕾莎替老婦人測量呼吸與脈搏,發現老婦人似乎還有一口氣,就趕緊把老婦人送到了附近的醫院。醫院得知是位無家可歸的老人,便不予接收,但特蕾莎修女態度堅決:“老奶奶是否有救的責任不在醫院,但作為醫院想辦法給予治療卻是必須的!”迫於特蕾莎修女的義正辭嚴,醫院才對這個垂死的老婦人予以治療。光靠特蕾莎及修女們的工作,要救助全加爾各答的垂死者是不可能的,但特蕾莎她有自己獨特的看法,她認為人類的不幸並不存在於貧困、生病或飢餓,真正的不幸是當人們生病或貧困時沒有人伸出援手,即使死去,臨終前也應有個歸宿,這就是特蕾莎對垂死者的愛。

藝術形象

1969年,英國記者馬科爾·蒙格瑞奇拍攝了一部以特蕾莎修女為主的紀錄片《Some thingBeautifulforGod》,片中拍出收容所和印度街頭驚人的貧窮和無助,以及特蕾莎修女決定終身侍奉的貧窮精神,讓許多人相當感動,也讓特蕾莎修女成為了世界名人。