P-CMM(PeopleCapabilityMaturityModel,人力資源能力成熟度模型)是國際權威認證機構開發的一個成熟的框架,主要用來提高一個公司吸引、開發、激勵、統籌並留住人才的能力,它為公司人力資源部門規範地進行員工知識與技能的培養,以及有效地實施員工激勵提供了一個漸進的5級模式改進之路。

歷史

1、起源:P-CMM的起源最早可以追溯到20世紀80年代由哈姆雷(Humphrey)及他在IBM的同事提出的過程成熟度框架。哈姆雷在提高企業的軟體開發能力中,開發了一套循環改進體系(計畫-行動-檢驗-改進)。可在具體實施時發現並沒有取得預期的效果。經過大量的研究,他發現問題的關鍵並不在於這一體系本身,而是由於企業還沒有做好充分的準備來實施這一體系。他意識到必須逐步分階段的實施以消除在改進中的障礙。他決定採用科洛斯賓(Crosby)《質量無價》一書中提到的成熟度框架。在對成熟度框架的研究中,他進一步擴展了這一框架,逐步形成了一個5階段的過程能力成熟度框架。在這一框架中,每一等級都企業在開發軟體過程中的各種表現來表示能力等級。這樣,他就明確了應該在哪一種等級下,實行某種新措施最有效。

2、產生:哈姆雷的過程成熟度框架引起了美國軟體工程學會(SEI)的重視。在美國國防部的資助下,SEI會同波音、IBM等公司和科研機構歷時10幾年共同開發的人力資源能力成熟度模型(P-CMM),並由卡內基o梅隆大學於1995年推出第1版標準。隨即在世界範圍內被各種商業組織、政府組織以及其他類型的組織廣泛運用。

3、發展:卡內基o梅隆大學在調查P-CMM在世界各地運用情況和審視1995年第1版標準的基礎上,於2001年推出第2版標準,促使P-CMM更為科學化、更具有適用性和廣泛性。同時進行了P-CMM評估方法的開拓,使P-CMM更具有實用性。

基本思想

P-CMM以提高人力資源能力為核心;以持續改進為根本思想;以過程管理和目標管理為手段。

P-CMM以提高人力資源能力為核心。人力資源能力可以界定如下:為實現企業目標,員工具有的一定的知識、技能和實際業務能力。人力資源能力表明了企業的:執行關鍵經營活動的能力、執行這些關鍵經活動可能產生的結果、在工作能力和技術方面的投資所帶來的潛在收益。

P-CMM以持續改進為根本思想。提高人力資源能力不是一朝一夕的事情。由於企業的資源條件、所處的發展階段、規模大小等因素,不可能在短期內同時採取許多先進、複雜的人力資源管理措施,在人力資源能力持續改進的某一階段,只能採取少數幾個關鍵的人力資源管理措施,處理少數幾個關鍵的人力資源管理矛盾。同時,這些矛盾與措施彼此之間具有一定的邏輯性,只有當組織行為發生某種相應的變化以支持人力資源能力的提高,這種提高才會有效而持久。因此,提高人力資源管理水平不能一蹴而就,必須分階段逐步進行。

P-CMM以過程管理和目標管理為手段。P-CMM把人力資源能力成熟度分為5個等級,這5個等級既構成了一個過程系列,又構成了的一個又一個的階段目標。從長期來看,這5個階段是企業進行人力資源能力成熟度提升所必須經歷的5個階段;從短期來看,某一階段就是企業必須達成的階段目標。同時,在達到階段目標的過程中,有一系列的具體目標,指引人力資源實踐活動的進行,有一系列的最佳實踐供參考。因此,人力資源能力成熟度的提升,是過程管理與目標管理相結合的結果。

結構框架

1、P-CMM的結構元素

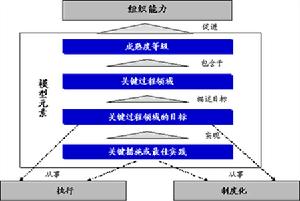

P-CMM的結構框架由成熟度等級(Maturitylevels)、關鍵過程領域(KeyProcessAreas)、目標(Goals)、關鍵實踐(KeyPractices)等元素組成。成熟度等級說明了人力資源能力所處的成熟度級別,以及這一級別所應該達到的標準。關鍵過程領域是人力資源能力成熟度模型的一個重要組成部分,它標示出企業在既定的能力等級下,人力資源管理的關鍵過程領域。關鍵過程領域的目標是為使關鍵過程領域達到相應的程度與狀態所需要達到的具體目標。關鍵措施或是最佳實踐是某一關鍵過程領域中的具體管理措施的指南與標桿,是達到關鍵過程領域目標的參考。

P-CMM的結構框架

P-CMM的結構框架

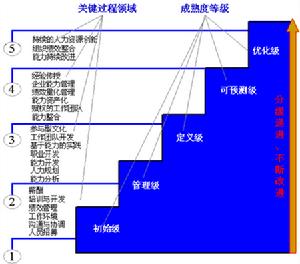

P-CMM的結構框架人力資源能力成熟度等級共分5個等級:初始級(TheInitialLevel)、管理級(TheManagedLevel)、定義級(TheDefinedLevel)、可預測級(ThePredictableLevel)、最佳化級(TheOptimizingLevel);除初始級外,每一成熟等級都包含3——7個關鍵過程領域。每一關鍵過程領域都包含3——5個目標,每一關鍵過程領域的目標又由3——14個最佳實踐去實現。

關鍵措施或最佳實踐的執行與制度化,是實現關鍵過程領域目標的必要保證;只有應有的關鍵措施與最佳實踐真正獲得執行於制度化,關鍵過程領域的目標才能得以實現。在關鍵過程領域的每一目標得以實現的情況下,關鍵過程領域才得以豐滿與完善,才算達到相應的標準。在每一成熟度等級的關鍵過程領域得以豐滿與完善的情況下,才算達到這一成熟度等級;與此同時,組織能力也相應得以提高。反過來講,要提高組織能力,就必須使人力資源能力成熟度得以提升;要提升人力資源能力的成熟度等級,就必須豐滿與完善關鍵過程領域並達到關鍵過程領域的每一目標;要實現關鍵過程領域的目標,就必須採取相應的關鍵措施或最佳實踐,並使這些關鍵措施或最佳實踐得以有效執行和制度化。

每一個管理過程領域目標的實現,都為企業向更高一級的人力資源管理邁進奠定了基礎。

2、P-CMM的成熟度等級

人力資源能力成熟度等級共分5個等級:初始級、管理級、定義級、可預測級、最佳化級。在每一等級,具有相應的理念與特徵。

在初始級,企業高層通常認為人力資源管理活動是公司的成本支出,沒有真正的認識到留住人才的重要性;而經理人員者認為人力資源管理是一些行政事務,不是一個經理人員主要任務,人力資源實踐活動是人力資源部門的事情,希望人力資源部做好這個方面的工作;經理人員在基本的人力資源管理方面很少擁有共同的理念;經理人員認為管理技能是天生的或者通過觀察其他經理人員所獲得。因此,初始級的企業,擁有最少的人力資源活動,人力資源管理實踐具有不連貫、不一致性,人力資源實踐活動無計畫、比較草率,部門經理或主管通常不能很好地履行其人力資源管理的職責,如何進行人力資源管理很大程度上取決於經理、主管個人的價值觀、經驗和一些"個人技巧".初始級的企業通常具有以下特徵:工作流程和方法沒有規範、職責不清、形式主義嚴重、集體意識淡漠。結果是難以留住優秀的員工,人員流動率比較高,員工對組織不忠誠。在P-CMM的進化模式中,是從企業不能吸引、開發和保留人才的第一級開始,改變這一狀態的第一步是讓經理人員負起應有的責任,開發他們的員工。

在管理級,企業高層通常認為人力資源管理活動是公司的必要成本支出和基礎的管理活動,並認識到企業將不斷努力以持續提高員工的知識、技能、敬業精神和工作質量的重要性;與此同時,企業高層在政策上表明這些態度,並為中基層管理人員提供必要的資源和支持;通過政策等各項規章制度,企業高層向經理人員表明他們必須確保人力資源管理的各項措施在他的部門得到了很好地執行;經理人員致力於解決影響其員工工作績效的問題。因此,達到管理級的企業,做好了基本的人力資源管理活動;經理人員將人力資源管理作為工作的首要職責,為員工的工作績效和崗位工作能力負責;儘管經理人員可能會有各自不同的方法,但他們的員工會形成一種共同的、穩定的觀念,他們很清楚他們的經理是如何進行管理的;部門已經成為一個穩定的工作環境,經理和員工可以根據現有條件來設定工作目標,部門可以通過引進新人、培訓等方法來改進部門的績效。初始級的企業通常具有以下特徵:具有基本的工作流程和方法、職責比較清晰、經理們能夠有序地複製成功實踐、各個部門都能完成各自的目標。但是,儘管做好了基本的人力資源管理活動,但就跨部門的甚至整個企業的還是沒有形成系統性,各部門之間的溝通協作還有待提高;企業還沒有明確為實現戰略目標,全體員工應掌握的關鍵知識技能;部門明確了崗位技能標準,培訓需求並提供了必要的反饋,但在整個企業並沒有形成共同的標準,各個部門的最佳實踐經驗沒有被推廣到整個組織。達到這些需要更高等級的能力與活動來實現。

在定義級,企業高層通常認為人力資源活動是公司的必要的、重要的活動,具有一定的人才投資理念,並認為員工能力是形成企業核心競爭力的先決條件,把人力資源能力的提升放到戰略支撐地位;管理的各個層次對人力資源活動的重要性具有一致的理解,並通過制度與文化建設,來推動公司的能力建設。因此,達到定義級的企業,建立了組織範圍內的崗位技能標準和能力素質模型而形成了企業的能力體系,實行以能力為核心的人力資源管理活動;各部門的最佳實踐經驗推廣到整個組織,形成組織層面的人力資源管理體系,並與組織的戰略目標緊密結合;形成了清晰、明確的企業文化;組織能夠識別工作所需要的人力資源能力;人力資源規劃能夠發展業務活動所需要的人力資源能力。定義級的企業通常具有以下特徵:建立起以能力素質模型和崗位技能標準為基礎的人力資源管理體系、最佳實踐可在全公司範圍進行傳播和推廣、具有清晰明確的文化、人力資資源管理與戰略緊密相聯。當企業到達定義級時,權力下放的條件已經基本具備:優秀的員工、高效的工作方法和流程以及積極參與的文化氛圍。但員工要取得充分的授權和自我管理,需要更高級別的能力與活動。

在可預測級,企業高層通常認為人力資源活動是公司重要的戰略活動,具有人力資本和人才投資理念,並把人力資源能力提升到戰略地位;管理的各個層級在對能力整合的基礎上對人力資源活動進行量化管理和有效授權,並可預測組織績效表現;經理們認為其員工可以運用企業的知識財富很好地完成工作,他們進行進一步的權力下放和授權,並讓員工自我管理。因此,達到可預測級的企業,對能力進行有效整合;能力與績效達到量化管理水平;組織、部門與團隊的工作通過授權和自我管理來實現;經理們聚焦於增值活動和戰略活動;人力資源能力促使知識、經驗等轉化為資產。可預測級的企業通常具有以下特徵:人力資本資產化、能力與績效可量化衡量、授權與員工自我管理得以實現等。

在最佳化級,企業高層通常認為人力資源活動是永無止境的活動,敢於自我否定,擁有持續改進和革新的理念,並通過建立一種支持公司不斷變革的文化氛圍來推進公司的不斷進步;部門、團隊、個人認為自我改進與完善是公司持續進步所必需的。因此,達到可最佳化級的企業,瀰漫著支持持續不斷地進行變革創新的文化氛圍,變革成為企業管理的日常管理活動;在組織、部門、團隊、個人各個層次上,進行自我完善和自我管理;在保證與企業目標一致的情況下,組織、部門、團隊、個人各個層次的能力得以持續不斷地提升。最佳化級的企業通常具有以下特徵:變革是企業管理的日常管理活動、自我完善和自我管理、持續改進與革新、組織績效可在全組織範圍一致有效地達成。

3、P-CMM的關鍵過程領域

關鍵過程領域是在等級之下的具體模組。除初始級外,每一成熟等級都包含3——7個關鍵過程領域,共22個關鍵過程領域。每一等級下的關鍵過程領域指出了這一等級需要關注的重點部分,是評價是否達到這一等級評估的焦點,也是人力資源實踐活動達到這一等級的指引。

P-CMM的成熟度等級與關鍵過程領域

P-CMM的成熟度等級與關鍵過程領域

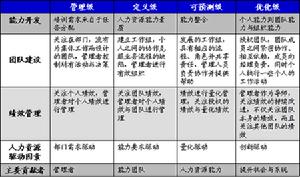

P-CMM的成熟度等級與關鍵過程領域22個關鍵過程領域從橫向來說,與等級的特徵緊密相聯繫;從縱向來說,圍繞四條主線來展開:開發個人能力、建設工作團隊和文化、激勵與績效管理、人力資源整合。每一條主線都貫穿管理級、定義級、可預測級、最佳化級,使這些關鍵過程領域彼此之間具有邏輯性、目標性和漸進性。

P-CMM關鍵過程領域的主線

P-CMM關鍵過程領域的主線

P-CMM關鍵過程領域的主線這些主線在不同的等級下,關注的焦點不同。人力資源能力提升的驅動因素與主要貢獻者也各不相同。

P-CMM關鍵過程領域主線的關注焦點

P-CMM關鍵過程領域主線的關注焦點

P-CMM關鍵過程領域主線的關注焦點4、P-CMM關鍵過程領域的內容框架

每一關鍵過程領域的內容包括6個方面:目標(Goals)、執行任務(CommitmenttoPerform)、執行能力(AbilitytoPerform)、最佳實踐(Practice)、衡量與分析(MeasurementandAnalysis)、執行驗證(VerifyingImplementation)。

通常在每一關鍵過程領域中,目標3——5個,執行任務2個,執行能力2——4個,最佳實踐10個左右,衡量與分析2——4個,執行驗證2——4個。例如人員配置的內容框架。

人員配置的內容框架

人員配置的內容框架

人員配置的內容框架在這6個方面中,其它方面圍繞目標來展開。執行任務是對目標的具體分解,執行能力是執行任務和最佳實踐的前提,衡量、分析與驗證是對人力資源實踐活動的評估和監測,並為其改進與提升提供依據。

作用

P-CMM以持續改進為核心思想,以世界級企業的實踐為標桿,為人力資源管理的持續提升提供了一條鮮明的路徑。從大的方面來說,P-CMM具有三個方面的作用:一是可以作為診斷人力資源管理問題或評估人力資源管理水平的有效標準;二是作為人力資源能力持續提升的指引和方向;三是與其它工具結合使用,提升組織管理水平。

作為診斷或評估的有效標準,可幫助企業明確當前人力資源管理的核心任務;評估人力資源管理各職能的能力水平。這一作用的實現是通過基於P-CMM的認證評估模型、SCAMPI評估模型等工具來實現的。

作為人力資源能力提升的指引,可規劃人力資源管理髮展戰略;提高人力資源管理的系統性;指導企業人力資源管理各項職能的具體實施;保持人力資源管理各項職能平衡發展。這一作用的實現是通過IDEAL模型、世界一流組織最佳實踐等工具來實現的。

與其他工具整合運用,提升組織管理水平。比如:與BPR結合運用,改變企業文化以促進組織變革;與CMM、CMMI結合使用,提升業務流程能力;與TQM、CMMI結合使用,提升企業管理質量。這些作用的實現是通過與BPM、CMMI(包括CMM)、TQM、卓越績效模式的整合而實現的。

從最終的效果來說,P-CMM通過促進企業的業務流程能力來提高組織績效。而P-CMM作用效果因達到的等級不同而不同,達到管理級,可降低人員流動率;達到定義級,可有效降低質量成本,提高員工素質;達到可以預測級別,可提高決策水平,獲得高績效。

P-CMM的作用因達到的等級不同而不同

P-CMM

P-CMM小結

中國的人力資源管理近些年來獲得很大的提升,但存在"理論高,實踐低"的泡沫情況。"高"是理論水平與經營管理思路高,"低"是人力資源管理實踐水平低。中國從世界西方引進很多方法理論,但這些方法理論繁多,彼此之間甚至相互矛盾,使人力資源工作者無所適從;同時,這些方法理論側重於為什麼做、如何做,而對於做什麼、做到什麼程度算是一種進步則沒有相應的標準。在具體的實踐中,存在不顧企業實際而盲目跨越與趕超,甚至有些企業具有嚴重的做秀成份。

P-CMM則為中國的人力資源管理提出了一種嶄新的思路和一套切實可行的方法。它提供了人才資源管理水平檢驗的標準,並為人力資源管理的發展提供了階段的框架和目標。與此同時,在國際上,IBM、畢馬威(審計)、AT&T、波音、花旗銀行等數千家國際企業中得到了良好套用;在國內,華為、中興、東軟、金蝶、康佳、神州數碼、阿爾卡特等先進企業率先嘗試P-CMM,並取得巨大成績。

P-CMM之所以可以運用獲得良好的運用,與其鮮明的特點是密不可分的。總結起來,P-CMM具有如下6大特點。

權威性:P-CMM是國際權威認證機構SEI開發的一個成熟的框架,為公司人力資源部門規範地進行員工知識與技能的培養,以及有效地實施員工激勵提供了一個漸進的5級模式改進之路;同時P-CMM以世界級企業的最佳實踐為基礎,進行提煉、總結、升華而得來。

階段性:P-CMM將人力資源管理能力提升分為四等級(初始級除外);每等級都有3至7個關鍵的管理矛盾,四個等級20多個矛盾涵蓋了人力資源管理所有主要的管理問題,而最後一個等級的主要任務就是創造一個持續改進的機制。同時,清晰定義等級和等級之間,關鍵矛盾和關鍵矛盾之間的因果關係;並為每個矛盾都有詳盡的解決方案和管理機制。

關鍵性:P-CMM將企業應採取的改進措施歸納為少數關鍵的環節,這些關鍵環節為企業能力的進一步提高奠定了基礎。通過集中於特定的一系列措施並積極地推行,企業可以穩步的提升員工能力並在競爭中取得最終的勝利。

漸進性:只有當組織行為發生某種相應的變化以支持人力資源能力的提高,這種提高才會持久。P-CMM給企業提供了一條逐步變革的路徑以穩步提高人力資源能力。P-CMM包含5個等級或進化階段,通過這幾個階段來提高員工的工作方法和流程。在每一個成熟度等級,都有一系列新的措施來提升前一階段的各項管理措施。每次管理措施的更新變革都提升了人力資源能力的能力等級。

綜合性:P-CMM結合過程管理、全面質量管理和組織變革理論三個理論,綜合ERP、BPR、平衡記分卡和ISO9000等多種變革方法論,是結構化的人力資源管理改進模型,其中的方法都是在實踐中被證明有效的各項措施。同時,P-CMM吸納世界級企業的最佳實踐並不斷持續完善。另外,由於P-CMM將員工發展視為企業的必然責任,提高員工工作能力就更容易與其他改進活動相結合。

指導性:P-CMM利用其他企業的實際經驗所明確的標準來確定企業當前的人力資源能力成熟度等級,幫助企業劃分改進活動的優先順序,並明確指明下一步該採取什麼樣的必要行動。同時,它給企業提供了一條逐步變革的路徑以穩步提高人力資源能力,即在每一成熟度等級,都有一系列新的措施來提升前一等級的關鍵措施,每次關鍵措施的更新變革都提升了人力資源能力的能力等級。P-CMM在國際上尤其在印度等國家取得了巨大的運用,P-CMM為人力資源管理水平的提升開闊了新的思路。