相關論文

D-Ser-NMDA受體的一種新的調控因子 陳福俊

陳福俊,何德富,周紹慈(華東師範大學上海市腦功能基因組學重點實驗室,上海 200062)摘要:最近研究證實哺乳動物神經系統中存在非內源性的D-Ser。這種內源性D-Ser在神經系統中的分布與NMDA受體的分布相平行,進一步的研究表明,D-Ser由突觸旁星形膠質細胞產生,而作用於突觸後NMDA受體上的Gly結合位點,對NMDA受體的功能進行調控。本文將綜述D-Ser在神經系統中的分布、合成及其生理機能。

Abstract: The viewpoint that there is no endogenous D-serine in mammalian nervous system has changed based on recent published reports. The study indicated that the distribution of this kind of endogenous D-serine parallels with that of NMDA receptor in nervous system. Further study suggested that the D-serine produced in astrocytes regulates the function of NMDA receptor through the glycine-binding site of the receptor. This paper reviews the distribution, synthesis and physiological function of D-serine in nervous system.

NMDA受體(N-methyl-D-aspartate receptor)是中樞神經系統內一類重要的興奮性胺基酸(excitatory aminoacid, EAA)受體。NMDA受體不僅在神經系統發育過程中發揮著重要的生理作用,如可調節神經元的存活,調節神經元樹突、軸突結構發育及參與突觸可塑性的形成等;在神經元迴路的形成中NMDA受體亦起著關鍵作用,有資料表明NMDA受體是學習與記憶過程中一類至關重要的受體。NMDA受體受多種因子的調控,而最近發現了NMDA受體的一種特別的調控因子——D型絲氨酸(D-Serine,D-Ser)。D-Ser這種新的神經調質的發現引起了神經科學界極大關注,本文將綜述這方面的最新進展。

自然界中存在的胺基酸絕大多數都有兩種構型:L型和D型。構成生物體中蛋白質的胺基酸通常都為L型,在細菌和無脊椎動物體內曾發現有內源性的D型胺基酸,而對於哺乳動物體記憶體在D型胺基酸的事實,過去普遍把它歸結於食物來源或腸內的細菌所產生[3,4]。早期研究認為,哺乳動物體內不能產生D型胺基酸,因為胺基酸消鏇酶只發現在細菌和昆蟲體內,而在哺乳動物體內還未分離純化出這種酶。然而最近的研究報告表明在哺乳動物神經系統中存在自由D-Ser和D-天冬氨酸(D-aspartate, D-Asp)[5,6];另有研究報告報導,大鼠額葉和頂葉皮層突觸體中的磷酸絲氨酸磷酸化酶(phosphoserine phosphatase)可水解L-磷酸絲氨酸(L-phosphoserine),最終生成L-Ser和D-Ser。因而這類D型胺基酸在神經系統中的生理作用,很自然地引起了神經科學工作者的廣泛關注。下面將重點闡述D-Ser在神經系統中的分布、合成及生理機能。

自有報導說在哺乳動物中樞神經系統中存在自由的D型胺基酸以來,許多科學家便把注意力轉向這類不參與構成生物體內蛋白質的胺基酸上來。採用對D-Ser具有高度選擇性的抗體,利用免疫組化的方法研究發現,D-Ser主要存在於哺乳動物腦內灰質區中的Ⅱ型星形膠質細胞內,這種膠質細胞多位於突觸旁邊[2,8]。D-Ser分布的主要腦區為前額葉皮層和紋狀體,小腦中也有微量分布。令人感興趣的是,在哺乳動物中,NMDA受體分布密度最高的是海馬的CA1區、CA3區和齒狀回,大腦皮層區的前腦皮層、前扣帶區和梨狀皮層,此外,在紋狀體、丘腦、小腦顆粒細胞層也有較多分布。在D-Ser存在的腦區中,往往存在著大量的NMDA受體,二者的分布存在著一種平行關係。

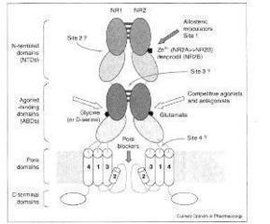

NMDA受體是一種獨特的雙重門控通道(doubly gated channel),它既受膜電位控制也受其它神經遞質控制。NMDA受體被激活後,主要對Ca2+有通透性,介導持續、緩慢的去極化過程。在突觸傳遞過程中,NMDA受體的激活需要非NMDA受體的參與,其中主要是AMPA受體(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate receptor)的參與。當刺激達到一定強度時,突觸前膜釋放的谷氨酸作用於AMPA受體,通過AMPA受體通道的離子流增強,使得鄰近NMDA受體的突觸後膜局部去極化,進而導致NMDA受體通道Mg2+阻斷的釋放,這時谷氨酸與NMDA受體的結合便可使通道打開。此外當有甘氨酸結合到甘氨酸結合位點時,通過變構調控可以大大增強谷氨酸作用於NMDA受體後所產生的效應,另外多聚胺可增強谷氨酸對NMDA受體的作用,而Zn2+卻可以抑制多聚胺的這種作用。可見,NMDA受體的激活受多種因子的調控。

D-Ser與NMDA受體的共分布現象,促使科學家進一步對二者的功能聯繫進行研究。最近的研究發現D-Ser是NMDA受體的一種新的獨特的調質。Ascher等人研究發現,在用快速灌流製備的神經標本中,NMDA受體的活性會暫時喪失,但這種活性的暫時喪失可為甘氨酸所逆轉。進一步的研究表明NMDA受體上存在Gly結合位點,而NMDA受體的活化需要Gly位點的共激活。但讓人不解的是,在中樞神經系統中Gly的濃度在前腦是最低的,而前腦中NMDA受體的含量卻很高;相反在脊髓和後腦中Gly的含量最高,但在這些區域Gly卻發揮著一種抑制性神經遞質的作用。有研究報告顯示在NMDA受體分布的灰質腦區中,D-Ser的含量約為Gly的3倍[12-14],在前額葉皮層,胞外D-Ser的量與Gly相當,在紋狀體D-Ser的含量約是Gly的2倍。另外的研究證實,施加外源性的D-Ser可以增強NMDA受體調節的神經傳遞作用。此外採用放射性同位素3H標記D-Ser研究發現,D-Ser選擇性結合於Gly結合位點。大量實驗結果表明,D-Ser對NMDA受體似乎與Gly有著類似的作用,D-Ser也是NMDA受體上Gly位點的一種內源性配基。進一步的研究則驚人的發現D-Ser是由突觸旁星型膠質細胞產生而作用於突觸後神經元上NMDA受體的。如Fig. 1所示,當突觸前膜興奮時,釋放興奮性胺基酸遞質谷氨酸到突觸間隙,其中一部分Glu作用於突觸後膜上的NMDA受體,另一部分則擴散到了鄰近的星形膠質細胞,作用於其上的非NMDA受體,後者的激活導致貯存於胞漿中的D-Ser由星形膠質細胞釋放出,然後結合於突觸後膜上的NMDA受體,從而與Glu共同作用,激活NMDA受體。