HMGB1

HMGB1作為一個核蛋白,HMGB1普遍存在於哺乳動物組織細胞中,然而在胸腺,淋巴組織,睪丸和新生兒的肝臟中有高表達。以前人們比較關注HMGB1作為核蛋白的功能,直到1999年Wang等首次報導HMGB1作為新的潛在的晚期炎症介質參與了膿毒症的發病過程,是內毒素致死效應的晚期重要炎症介質後,人們才逐漸開始認識HMGB1作為一種炎症因子具有的重要意義。

1 HMGB1的產生

當體內細胞處於穩態時,HMGB1主要存在於細胞核。當外界有適當的信號刺激細胞時,HMGB1賴氨酸殘基被乙醯化,然後釋放到細胞外。HMGB1的釋放方式有別於其他分泌型蛋白,因為HMGB1缺少信號肽,所以它不是通過內質網和高爾基體的摺疊與修飾,經過高爾基體邊緣突起形成小泡運輸到細胞膜,而是通過溶血磷脂醯膽鹼(1ysophosphatidylcholine)觸發以一種非典型的囊泡方式將核HMGB1釋放至細胞外。Youn等人在研究中發現,TNFα刺激巨噬細胞時,HMGB1的釋放有賴與其磷酸化。現在還不清楚這兩種不同分泌類型的具體機制。

細胞外HMGB1的來源可能有三種途徑:1.巨噬細胞,單核細胞,垂體細胞,上皮細胞等受LPS,TNFα,IFNγ,IL-1等刺激後,HMGB1可以通過非典型的、囊泡介導的途徑主動分泌到細胞外,造成局部或者全身性炎症;2.細胞損傷或者壞死後可以釋放HMGB1,但細胞凋亡過程中並不釋放HMGB1;3.一些自身組織細胞在外界環境變化下通過非經典途逕自動分泌HMGB1,作用於自身或者周圍組織,誘導細胞的遷移,分化和再生。Wang等在體外實驗中以LPS和TNF刺激巨噬細胞並檢測其細胞內HMGB1 mRNA的水平,在刺激後的0、8、12、16小時均未檢測到HMGB1mRNA水平的上調,而免疫螢光染色顯示HMGB1由胞核明顯轉移至胞漿,這提示巨噬細胞分泌的HMGB1應來源於胞核內的儲備而非新合成。但值得我們注意的是活化的巨噬細胞主動分泌HMGB1和壞死細胞被動釋放HMGB1之間存在著分子差異性,這種功能性的因果關係目前尚不清楚。

2 HMGB1的受體及信號轉導

雖然目前HMGB1相關的細胞信號轉導機制尚不清楚,但己經明確的是晚期糖基化終產物受體(receptor for advanced glycation end-products, RAGE)和Toll樣受體家族(toll-like family of receptors, TLRs)部分成員是HMGB1發揮功能的重要受體。其中HMGB1受體中首先被發現的是RAGE,並且RAGE通過JAK/STAT信號轉導通路對HMGB1的表達具有調節效應。RAGE是屬於免疫球蛋白超家族的跨膜蛋白,廣泛表達於不同細胞表面,但正常組織中的表達水平很低,當其配體聚集時RAGE表達呈上升趨勢。配體結合研究顯示,HMGB1與RAGE的結合力較晚期糖基化終產物(advanced glycation end-products, AGE)與RAGE的結合力高7倍。HMGB1通過RAGE受體途徑,促進趨化作用,並通過激活NF-κB,誘導炎症反應。在盲腸結紮穿孔(CLP)動物模型中,觀察到膿毒症時JAK/STAT通路高度活化,HMGB1基因表達亦顯著升高,且肝、肺、腸組織中STAT1、STAT3分別隨相應器官HMGB1 mRNA表達增高而增高。AG490, RPM能不同程度地下調CLP後期多個器官STAT1、STAT3的活性,同時肝、肺等組織中的HMGB1 mRNA表達水平亦顯著降低。認識RAGE受體不久後,一些實驗發現RAGE阻斷抗體或基因敲除並不能完全的抑制HMGB1誘導炎症反應,胞外的HMGB1仍能誘導腎小球母細胞的遷移和增殖。後來, DeMarco 等發現TLR2和TLR4可與巨噬細胞、中性粒細胞分泌的HMGB1結合,促使NF-κB活化,誘導炎症發生,這說明TLR2和TLR4是HMGB1的受體。TLRs家族成員具有相類似的胞外胞內結構域,但是它們卻特異性結合受體。值得注意的是,HMGB1介導RAGE激活與HMGB1介導的TLR4激活的途徑有所不同,前者僅激活IKKβ,後者激活IKKα和IKKβ。最近發現,在激活受體時,並不是單個HMGB1分子起作用,而是HMGB1-DNA複合體。Tian等證實HMGB1-DNA複合體激活了TLR9信號通路,通過TLR9促進免疫細胞成熟和細胞分子分泌。也有實驗證實在一些類型細胞中HMGB1-DNA抑制免疫反應。此外HMGB1也可以與其他細胞因子,如IL-1β,TNFα等結合發揮促炎症因子的作用。

3 HMGB1的病理生理作用

自從Wang發現HMGB1具有潛在的介導晚期炎症作用後,人們陸續發現HMGB1作為生物蛋白在其他眾多方面也發揮作用。

3.1 HMGB1與炎症:長期以來,病原體被認為是激活免疫系統引起局部或者全身炎症的罪魁禍首,當病原體入侵機體時,免疫細胞通過識別自我和非我而激活免疫系統。雖然這種模型適合於外源性病原體入侵機體而引起的免疫激活和炎症反應,但是不能解釋沒有外源性病原體入侵機體而引起的炎症反應。例如:創傷和自身免疫性疾病。針對這種情況,Matzinger提出了“危險信號”學說。在“危險”信號學說中,免疫激活是由PRRs識別引起的。PRRs不僅可以識別外源性病原體的PAMPs,也可以識別與PAMPs具有相似結構的自身的正常細胞分子,HMGB1正是這種正常細胞分子之一。HMGB1釋放到胞外作為致炎細胞因子是在對內毒素血症和膿毒症的研究中發現的。在治療膿毒症時,總是針對早期致炎細胞因子,包括TNF, IL-1等,但治療效果卻很不理想。其主要原因在於早期致炎細胞因子在受炎症刺激後幾小時釋放,並很快又恢復基礎水平,而炎症對機體的損害卻遠遠超過這個時間段。因此對於臨床的抗炎治療來說,沒有充足的時間來干預早期致炎細胞因子,也沒有明確的藥物來抵抗炎症後期的損害。Wang等人發現,膿毒症所導致的死亡常發生在致炎細胞因子己經恢復到基礎水平後。並且發現,在巨噬細胞受TNF刺激8小時後開始分泌HMGB1,在18小時後達到峰值。同時HMGB1本身也能刺激其他致炎因子的釋放。例如,受HMGB1刺激的巨噬細胞,其合成TNF量增加,且TNF mRNA表達量也增加。受HMGB1刺激的單核細胞釋放TNF, IL-1α、IL-1β、IL-6, IL-8, MIP-1α、Nip-1β。中性粒細胞受HMGB1刺激後,其TNF, IL-1、IL-8分泌量增加。非常值得注意的是,HMGB1誘導TNF的釋放是雙相的、延遲的,其誘導TNF表達分別在第3小時和第8-10小時後出現峰值。而LPS誘導TNF的釋放無此特點,其誘導TNF的釋放只在2小時後出現峰值,8小時後TNF己很難檢測到。小鼠在注射LPS後8-32小時內,血清中能檢測到HMGB1。這會導致小鼠發熱、體重減輕、豎毛、戰慄、肝及肺的小血栓形成,同時伴隨血清TNF水平的增加。此時若加注一定劑量HMGB1,會導致小鼠死亡。在CLP模型實驗中,也發現小鼠血清HMGB1濃度明顯增加。另外,對LPS不敏感和敏感小鼠分別經腹腔注射重組HMGB1後,都能導致小鼠死亡,這說明LPS並不是導致小鼠死亡的直接原因,而是由HMGB1引起的。臨床研究顯示,膿毒血症病人的血清中HMGB1水平明顯高於正常人。出血性休克中也發現血清HMGB1水平的增高。大多數膿毒症或膿毒症休克病人入院後1周,HMGB1水平仍維持高水平。嚴重膿毒症所致死亡的病人其血清HMGB1水平較其他致炎因子如TNF, IL-6, IL-8, IL-10等高300倍。燒傷病人中,與其他致炎因子相似,肝、肺HMGB1 mRNA表達水平增加。在LPS引起的肝炎中,肝HMGB1 mRNA表達水平增加。大量體外細胞實驗和鼠、人體內實驗表明,HMGB1作為晚期促炎因子在炎症過程中具有潛在的中心作用,這使HMGB1成為抗炎治療的新靶向分子。

3.2 HMGB1與腫瘤:HMGB1最初是作為核蛋白被發現的,其在調控一些和腫瘤發生有關基因的轉錄中起重要作用,如:E-選擇素,TNFα,胰島素受體和BRCA。細胞外的HMGB1可以促進腫瘤的存活,生長和轉移。有意義的是,HMGB1在轉移酶的生成過程中有重要作用,這導致了一些如前列腺腫瘤,乳腺瘤,胰腺腫瘤等很難預測。在對手術後留有陽性淋巴結的乳腺癌患者的研究觀察中發現,與具有野生型TLR4基因的患者相比較,TLR4基因缺失的患者腫瘤復發的更快。腫瘤細胞表面也高表達HMGB1的受體RAGE, HMGB1通過與受體RAGE結合,發揮趨化性作用,促進腫瘤細胞的生長,侵襲和轉移。因為腫瘤的生長與侵襲需要細胞趨化信號,蛋白水解酶對細胞外基質(ECM)的降解,而HMGB1與纖維蛋白酶原激活系統密切相關,該系統在調節胞外蛋白酶活性、細胞遷移、炎症、損傷修復、血管發生、腫瘤侵襲等方面有重要作用。HMGB1可激活纖維蛋白酶,還能誘導金屬蛋白酶(MMP-2, MMP-9)的活化,這樣HMGB1就能直接地誘導細胞運動和間接地促進ECM降解,從而有利於細胞遷移、細胞侵襲、腫瘤生長和轉移。同時在動物模型中觀察到,HMGB1誘導的DC細胞TLR4信號通路對化療殺傷腫瘤細胞有積極意義。由於HMGB1與腫瘤的發生有如此密切的相關性,從而使其成為具有希望的抗腫瘤治療的靶向分子。

3.3 其他:神經元能夠分泌HMGB1並且保留和細胞膜的聯繫,最終促進神經細胞生長。HMGB1是平滑肌細胞的敏感趨化因子,它可以使平滑肌從被膜遷移至內膜。HMGB1介導細胞的遷移和分化,促進樹突狀細胞表達CD40、CD54、CD58、CD80和cd83,這表明HMGB1可以促進免疫反應。HMGB1還能與活化T細胞核因子2(nuCLEar factor of activated T cells-2,NFAT2)通過提高IL-2的轉錄水平而提高IL-2的表達。Krishan等克隆了惡性瘧原蟲的HMGB1,通過實驗證明了惡性瘧原蟲細胞內的PfHMGB1和PfHMGB2可以介導小鼠體內炎症作用,並同時猜想利用PfHMGB1和PfHMGB2抗體來減輕惡性瘧原蟲的致病毒性。

4 抑制HMGB1活性的作用

在炎症的級聯反應中,HMGB1起重要作用,抑制HMGB1活性將極大降低小鼠得膿毒症的死亡率。並且HMGB1的出現晚於TNF、IL-1,在治療炎症引起的危害過程中有更多的緩衝時間。這兩方面原因為抗感染治療帶來了更多的希望。

4.1 HMGB1抗體:在LPS誘導的內毒素血症中,給予HMGB1抗體,可以明顯降低死亡率。Ulloa等在CLP模型研究中證實,在CLP後24h給HMGB1抗體可以有效抑制炎症反應,比以往的TNF抗體和IL-1抗體效果更好。

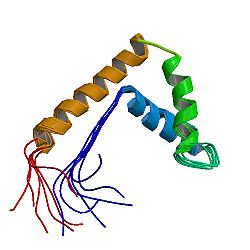

4.2 HMGB1 A box:因為HMGB1胺基酸多肽結構中有A box和B box,發揮炎症作用的主要是B box,而A box是B box的拮抗劑,故A box多肽對HMGB1的炎症有抑制作用。實驗表明其治療作用與給予HMGB1抗體的治療效果一致。但A box多肽是一短肽小分子,半衰期短,需要給予修飾,穩定其結構才能有效抑制HMGB1的炎症作用。

4.3 熱休克蛋白(HSPs):唐道林等利用Western blot檢測了熱休克反應(heat shock response HSR)後不同恢復時間RAW264.7細胞中熱休克蛋白及HMGB1的表達,發現HSR能夠抑制LPS誘導HMGB1釋放和移位,其機制尚不清楚。可能為HSR或HSPs能夠抑制JNK、ERK等MAPK通路磷酸化以及NF-κB的活性,或者是HSF1可能通過與HMGB1基因啟動子區的HSE(熱休克元件)相結合從而抑制HMGB1的表達與釋放.

4.4 丙酮酸乙酯:膿毒症是由細菌感染引起的一種致死性、全身性炎症反應,是臨床危重患者主要的死亡原因之一。膿毒症發生髮展的根本原因在於機體過度釋放細胞因子和炎性介質,導致炎症反應失控和免疫功能紊亂。因此,細胞因子和炎性介質在膿毒症的發生髮展中起十分重要的作用。丙酮酸乙酯(Ethyl pyruvate,EP)是美國食品和藥品管理局劃分為無毒性物質的一種食品添加劑,它能夠清除體內的氧化反應產物,對動物缺血再灌注損傷有保護作用,能提高失血性休克小鼠的存活率。研究表明EP是一種HMGB1的有效抑制劑,能夠明顯降低受LPS刺激的巨噬細胞培養液中HMGB1的水平,抑制膿毒症小鼠HMGB1、TNF-α等細胞因子的釋放,降低膿毒症小鼠的死亡率。

5 HMGB1的臨床意義

正常人血清HMGB1含量極低,膿毒症,出血性休克,慢性B型肝炎[39]患者的血清HMGB1水平顯著增高,且死亡組HMGB1水平高於存活組。失血性休克患者,在休克後24小時內HMGB1增高,72小時達到峰值,96小時開始下降;而患者血壓恢復和臨床症狀改善後,血清HMGB1水平也恢復正常。這說明HMGB1參與膿毒症等諸多疾病的病理過程。HMGB1在多種腫瘤中過表達,其水平遠高於相對應的正常組織。臨床檢測表明HMGB1在胰腺癌,直腸癌,胃癌等腫瘤中的表達與腫瘤的發生髮展,病灶大小,浸潤及淋巴轉移相關。此外,HMGB1還是多種自身免疫疾病的重要免疫原。現在可以明確的是PRRs不僅可以識別PAMPs,也可以通過識別HMGB1而激活免疫系統,但其具體機制還不清楚。Ayer等發現系統性紅斑狼瘡(SLE)、類風濕關節炎(RA)病人的血清中均有HMGB1抗體的存在。在關節炎患者的滑膜活檢標本中發現HMGB1在細胞外濃度較高。當患有RA的大鼠直接注射HMGB1抗體時,大鼠的關節炎症狀明顯好轉。Ek 和Popovic 等分別在皮膚紅斑狼瘡(CLE)患者的表皮和真皮的細胞外,乾燥綜合症(SS)患者的小唾液腺標本中均檢測到了HMGB1濃度的增高。這都說明HMGB1對誘發自身免疫性疾病有潛在的重要作用。目前,HMGB1的拮抗劑正在用於對RA,SLE等自身免疫性疾病的治療性研究中,希望能夠在自身免疫性疾病的治療中有更大的突破。臨床上已在下列疾病中檢測到了抗HMGB1抗體:肺動脈高壓,青少年風濕性關節炎,藥物誘導的自身免疫病,自身免疫性肝炎,系統性紅斑狼瘡及系統性硬化病等。