概述

H1受體拮抗劑

H1受體拮抗劑組胺H1受體拮抗劑以其對細胞上組胺受體位點的可逆性競爭作用而阻止組胺作用於靶細胞,通過阻滯和拮抗H1受體而發揮抗過敏作用,以達到防止一系列生理反應的發生。

近年來,鑒於變態反應性疾病日趨增加,人們對進一步開發新的抗變態反應藥物寄予厚望。

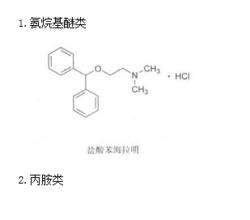

自1933年發現了2-[N-哌啶甲基]-1,4-苯駢二氧六環具有抗組胺活性後,據此進一步研究了氨基醚類化合物的抗組胺活性。

1943年報導苯海拉明具有較好的抗組胺活性,多年來曾是臨床最常用的抗組胺藥物之一,但因有嗜睡和鎮靜等副作用,使它的套用受到限制。

1937年在氨基醚類抗組胺藥的基礎上將氨基醚類的氧換為氮原子,即成為乙二胺類抗組胺藥,其抗組胺活性較好。

1942年發現了本類藥物的第一種抗組胺藥安替根。

1944年以安替根為模型改造得到新安替根及曲吡那敏。乙二胺類藥物的發現為開發研製新的抗組胺藥開闢了新的途徑。曲吡那敏具有一般抗組胺藥沒有的治療哮喘的特點,並且抗組胺活性比苯海拉明強而持久,而新安替根的中樞抑制作用微弱是其特點,並且可以預防嘔吐、噁心。如在乙二胺的兩個氮原子同在一個環上,則構成哌嗪類H1受體拮抗劑。現今臨床套用的如氯苯丁嗪和美克洛嗪,其特點是長效,其中氯苯丁嗪鎮吐作用顯著持久,有安定作用,可用於妊娠嘔吐或暈動病。本類藥物更具代表性的藥物為西替利嗪(仙特敏),其特點是有效和完全地阻滯外周H1受體,不會出現嗜睡及睏倦,不增加體重,可明顯地降低哮喘病者對組胺所引起的氣管過敏反應。乙二胺分子中兩個芳環的鄰位經硫原子聯結,即構成吩噻嗪類H1受體拮抗劑。雙氧異丙嗪具有良好的抗組胺作用及抗炎作用,不良反應少。美喹他嗪的特點是可以抑制多種介質,如組胺、乙醯膽鹼、5-羥色胺、緩激肽等,因而具有多方面的藥理作用。

1948年~1952年間,先後合成了許多丙胺類的抗過敏藥。現今臨床套用的抗感明、抗敏胺、二甲茚啶、左卡巴司丁等。抗感明抗組胺作用不及異丙嗪,其特點是可以用於感冒。二甲茚啶抗組胺作用比氯苯那敏(撲爾敏)強,止癢效果好,但作用短暫,二甲茚啶可用於治療支氣管哮喘。抗敏胺是丙胺處於環上,其特點是選擇性抗組胺藥,無中樞鎮靜作用。左卡巴司丁也是丙胺處於環上,均為選擇性H1受體拮抗劑,作用強而持久,不良反應少見。其中氯馬斯汀可用於支氣管哮喘。

自20世紀80年代起,陸續上市了第2代抗組胺藥,其中特非那丁和阿司咪唑亦為丙胺處於環上的藥物。特非那丁是第1個臨床套用的非鎮靜型的抗組胺藥,特異地作用於外周H1受體,不通過血腦屏障,長效。阿司咪唑是在藥理學劑量下,能提供完全的外周H1受體結合率,本品對中樞神經系統抑制及酒精無強化作用,也沒有抗膽鹼作用。

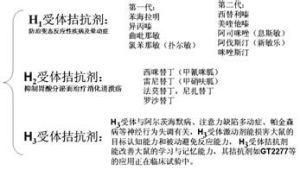

分類

傳統地按其藥理作用不同分為:

第二代H1RAS,如西替利嗪、氯雷他啶、咪唑斯汀、阿司咪唑等;

第三代H1RAS,如非索非那丁、去甲基阿司咪唑、脫羧基氯雷他啶等。

藥理作用

H1受體拮抗劑選擇性與組胺靶細胞上的H1受體結合,阻斷組胺H1受體而發揮抗組胺作用;粘附分子是參與機體炎症反應和免疫反應的重要成分,抗組胺藥物能抑制粘附分子介導的炎症反應。不同的抗組胺藥還可能同時具有不同程度的抗乙醯膽鹼作用、抗炎、抑制中樞神經系統、抗暈動、抗嘔吐,抗咳嗽、抗驚厥、局部麻醉等藥理作用。如特非那丁尚可抑制肥大細胞脫顆粒;西替利嗪不僅具有較強的抗組胺作用,還可通過抑制粘附因子來阻斷及抑制氣道反應性炎症中的嗜酸性粒細胞浸潤和T淋巴細胞、單核細胞的趨化活性,因而該藥可有效地預防哮喘的急性發作和改善支氣管哮喘的慢性症狀。分類特點

H1受體拮抗劑

H1受體拮抗劑H1受體拮抗劑可根據其起效速度,藥代動力學特徵及對H1受體的選擇性和鎮靜作用的有無,分為第一代和第二代。

1、第一代H1受體拮抗劑主要有苯海拉明、異丙嗪、氯苯那敏、賽庚啶、去氯羥嗪、羥嗪等。它對H1受體具有高度選擇性(對H2和H3受體作用甚小),在低濃度時能競爭性阻斷組胺與H1受體的結合,但與H1受體的結合是可逆的。除作用於H1受體外,還能不同程度地阻斷膽鹼能受體、a受體、多巴胺受體和5-羥色胺(5-HT)受體。這類藥的分子量較小,並具有脂溶性,易透過血腦屏障進入腦組織對中樞神經系統產生鎮靜、嗜睡等抑制作用。其藥代動力學特點為口服易吸收,15-60分鐘後起效,一次給藥作用一般只可維持3-6小時,因半衰期一般都較短,需要每天多次服藥。其主要經肝臟代謝。具有許多副作用,最突出是鎮靜作用,還能導致便秘、排尿困難、口乾、咳嗽、噁心和嘔吐等。

2、第二代新型H1受體拮抗劑主要有氯雷他定、西替利嗪、特非那丁、阿斯咪唑、艾巴斯丁、非索那丁、阿化斯丁、甲喹吩嗪、咪唑斯丁、依巴斯丁等。幾乎沒有或有較輕的抑制中樞神經統和抗膽鹼作用,並且作用持久,因而有逐步取代第一代抗H1受體阻斷劑的趨勢,尤其適用於慢性蕁麻疹及駕駛員等特殊職業的患者。其分子量一般都較大,且具有長的側鏈,脂溶性較低,故對血腦屏障穿透性低,因此鎮靜作用也隨之降低。

另一原因是它們對外周H1受體的選擇性比中樞的H1受體高。部分新型H1受體拮抗劑還能產生具有抗組胺活性的代謝產物,半衰期通常較傳統的第一代H1受體拮抗劑長,每日給藥次數少。如氯雷他定的主要代謝產物去羥甲基乙氧基氯雷他定作用強度是氯雷他定的4倍,其清除半衰期為7-24小時,而氯雷他定本身的半衰期為8-11小時。有些第二代H1拮抗劑在高濃度時還顯示有非競爭性抑制作用。它們對H1受體的親和力比第一代更強,有的與H1受體結合後則不易與H1受體分離或結合後不迅速可逆。

因此,第二代H1拮抗劑比第一代具有更強效和更長效的作用。在第二代H1受體拮抗劑中,有的除有抗組胺作用外,還對某些炎症介質如慢反應物質、IL-8、IL-6、白三烯和抑制嗜酸細胞趨化因子有不同程度的抑制作用,有的還具有一定的穩定肥大細胞膜的作用。第二代H1受體拮抗劑的代謝途徑各異,有的主要通過肝臟代謝,有的大部分經過腎臟排泄,少部分仍經肝臟代謝,如西替利嗪。在通過肝臟代謝的抗組胺藥中,多數是通過細胞色素P450酶(CYP-450)的3A4同功酶,如阿司米唑、特非那丁等,有的則通過CYP-450的3A4和CYP-450的2D6二種同功酶代謝,如氯雷他定。有的則是70%左右通過肝臟中的葡萄糖醛酸化代謝,30%通過CYP-450代謝,如咪唑斯丁。一般講,第二代H1受體拮抗劑一般不阻斷乙醯膽鹼受體、α受體和5-HT受體,故便秘、排尿困難、口乾、咳嗽、噁心和嘔吐等副作用較少[2]。

安全界限

1、中樞抑制作用H1受體拮抗劑對中樞神經系統的影響除了嗜睡作用外,還對患者神經運動功能,大腦與運動效應器的整和能力的減低及認知功能(注意力、學習和記憶能力)的影響。後二者常被忽視或不被認識,結果對人的影響包括許多日常安全行為的無能(如駕駛車輛及操作機器)、降低學習成績、增加職業性損傷的危險性。第二代H1受體拮抗劑並非全無中樞鎮靜作用,而是相對鎮靜作用不明顯或較弱[3]。患者間對此個體差異較大,同時患者無嗜睡感並不表明其神經運動功能,大腦與運動效應器的整和能力及認知功能未減低,其中西替利嗪和美喹他嗪都有一定的鎮靜作用。

2、抗膽鹼能作用常見口乾為突出症狀,多發生在使用第一代H1受體拮抗劑時,第二代H1受體拮抗劑一般沒有抗膽鹼能作用。對青光眼、尿瀦留病人也要慎用。

3、抗5-HT作用最先報導有5-HT作用的是第一代H1受體拮抗劑是賽庚啶和苯噻啶,它抑制幽門H1受體,導致胃排空時間縮短,再加上興奮下丘腦食慾中樞,致使食量增多而體重增加。第二代H1受體拮抗劑中此類反應較明顯的是阿司咪唑、氯雷他定、特非那丁和西替利嗪。體重增加與藥物促進食慾有關,所以教育患者在治療期間應控制飲食,並適當縮短療程。如阿司咪唑連續用藥不應超過1個月為宜,如需長期服藥,可採用“周末停藥法”,即每周停用1-2天,一般不影響其療效。

4、心臟毒性作用第二代H1受體拮抗劑特非那丁、阿司咪唑等可誘發心律失常,包括QT間期延長、T波改變、出現U波、房室傳導阻滯、束支傳導阻滯、室性期前收縮、尖端扭轉性室性心動過速、心室顫動,偶可引起死亡。心臟毒性作用多見於過量用藥,低血鉀,先天性QT間期延長,同時服用大環內酯類抗生素、酮康唑、伊曲康唑、西米替丁等,偶可發生常規用量者。

5、血液系統毒性作用偶見血小板減少。第一代H1受體拮抗劑中如苯海拉明、阿利馬嗪可偶發粒細胞減少症。曾有報導賽庚啶可誘發溶血性貧血。

6、肝毒性作用偶見轉氨酶增高。第二代H1受體拮抗劑氯雷他定1996年由Schian報導兩例引起急性壞死性肝病。特非那丁與阿司咪唑偶見引起膽汁鬱積性黃疸。對有肝臟或腎臟功能損害的病人套用H1受體拮抗劑時,應根據有關藥物的代謝途徑,避免增加受損肝臟和腎臟的負擔。

7、胃腸反應可有胃部不適,噁心、嘔吐、上腹痛、腹瀉或便秘等,但較少發生,程度也較輕。

8、致敏作用多種第一代抗組胺藥可引起不同種類的藥疹,如固定性藥疹、蕁麻疹、麻疹樣或猩紅熱樣藥疹、光敏性皮炎等。局部外用抗組胺藥也能產生過敏反應,異丙嗪、賽庚啶等局部使用最易致敏。

注意事項

1、當使用某一種H1受體拮抗劑療效不好或無效時,宜提倡交替與聯合用藥,以增強抗過敏效果。如H1與H2拮抗劑聯合、不同類的拮抗劑聯合、長效與速效的拮抗劑聯合套用等。可根據不同H1受體拮抗劑的藥理學機制選擇除有抗組胺作用外還有其它抗炎作用的抗組胺藥,如酮替芬、氯雷他定、西替利嗪、咪唑斯丁有一定的膜保護作用;氯雷他定、西替利嗪有抑制粘附分子的表達的作用和抑制嗜酸性粒細胞的趨化的作用;咪唑斯丁有一定的抑制白三烯的作用等。考慮聯合使用兩種或幾種H1受體拮抗劑,但一種藥和它的衍生物不宜聯合套用,如氯雷他定與氮他定、阿化斯丁與曲普立定、氯苯那敏與右鏇氯苯那敏。基本化學結構相似的抗組胺藥也不能聯合套用,如氯雷他定與賽庚定,氯雷他定與特非那丁;西替利嗪與羥嗪,玻麗瑪朗與異丙嗪等。

2、當套用H1受體拮抗劑的常規用量無效或效果不明顯時,也可加大劑量,但應注意不能超過說明書規定的最大劑量。變態反應緊急階段有生命威脅時,此時組織胺已大量釋放,應首先用生理性拮抗劑,如腎上腺素更容易抵消組胺的作用。

3、對慢性蕁麻疹和皮膚劃痕症患者,使用H1受體拮抗劑可在控制症狀後採用劑量遞減的方法或間歇服藥,以維持效果,最後甚至可完全停藥。

4、注意不同H1受體拮抗劑有不同的藥代動力學特點。H1受體拮抗劑的起效時間不等於達峰時間,起效時間取決於藥物與H1受體的結合速率,維持時間取決於藥物與H1受體的解離速率,藥物在肝臟的代謝,代謝酶,代謝產物,代謝物的藥理活性及其藥代動力學,藥物的排泄,藥物的清除半衰期(T1/2β)。在套用藥物時應注意藥物的蓄積及藥物的相互作用。

5、用H1受體拮抗劑時,勿同時套用可引起組胺非免疫性釋放的藥物,如奎寧、維生素B1等;勿食用可引起組胺釋放的飲料及食物,如乙醇、水生貝殼類動物及含蛋白水解酶的食物;在使用特非那丁或阿司咪唑時不應超量用藥,避免同時服用咪唑類抗真菌藥(酮康唑、伊曲康唑等)和大環內酯類抗生素(紅黴素、克拉黴素等)等。