B-50轟炸機

美國是世界上最重視戰略轟炸機發展的國家。在二戰期間,美軍裝備的 B-17、B-24和 B-29轟炸機就已初步具備戰略轟炸的能力並發揮出一定作用,尤其是 B-29作為當時唯一可用的核攻擊手段成功地促成了太平洋戰爭的提前結束,這些都促使美國人進一步堅定了戰後發展戰略轟炸機的信心。

B-50轟炸機

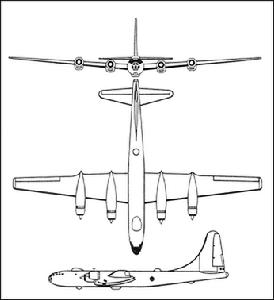

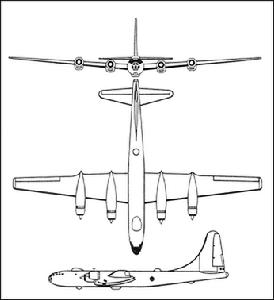

名門之後——B-50“超級空中堡壘”(Super-Fortress) 說到 B-50,也許讀者還有些陌生,但它的前身 B-29“超級空中堡壘”(Super-fortress)卻早已廣為人知。B-29 是美國波音(Boeing)公司在二戰期間研製的重型遠程轟炸機,雖然因服役時間較晚而未能參加對德國的作戰,產量也僅僅只有不到 4,000 架(這在二戰期間算比較小的規模了),可戰果比起那些產量上萬的轟炸機來毫不遜色。對日作戰中,B-29 大顯身手,無論是火燒東京還是核擊廣島都立下了赫赫戰功。

說到 B-50,也許讀者還有些陌生,但它的前身 B-29“超級空中堡壘”(Super-fortress)卻早已廣為人知。B-29 是美國波音(Boeing)公司在二戰期間研製的重型遠程轟炸機,雖然因服役時間較晚而未能參加對德國的作戰,產量也僅僅只有不到 4,000 架(這在二戰期間算比較小的規模了),可戰果比起那些產量上萬的轟炸機來毫不遜色。對日作戰中,B-29 大顯身手,無論是火燒東京還是核擊廣島都立下了赫赫戰功。

然而,B-29 也存在不足:首先是速度還不夠理想,儘管 575.98千米的最大時速在當時的轟炸機中以算得上遙遙領先(英國的“蘭卡斯特”、美國自己的 B-17 和 B-24 最大時速都不足 500 千米),但它在最大時速超過 600 千米的日本戰鬥機面前仍不占任何優勢;其次,儘管 B-29 可以遠程飛行,但其航程與載彈量矛盾非常突出,以 A 型為例,雖然其最大載彈量可達 9,072 千克(20,000 磅),但此時僅能遂行短程作戰任務,當其作戰半徑延展至 2,574 千米後,載彈量就大幅降至 2,574 千克(高空飛行)或 5,443 千克(中空飛行)——換言之,當 B-29 進行遠程轟炸時,實際攻擊力只相當於一架中型轟炸機!

然而,B-29 也存在不足:首先是速度還不夠理想,儘管 575.98千米的最大時速在當時的轟炸機中以算得上遙遙領先(英國的“蘭卡斯特”、美國自己的 B-17 和 B-24 最大時速都不足 500 千米),但它在最大時速超過 600 千米的日本戰鬥機面前仍不占任何優勢;其次,儘管 B-29 可以遠程飛行,但其航程與載彈量矛盾非常突出,以 A 型為例,雖然其最大載彈量可達 9,072 千克(20,000 磅),但此時僅能遂行短程作戰任務,當其作戰半徑延展至 2,574 千米後,載彈量就大幅降至 2,574 千克(高空飛行)或 5,443 千克(中空飛行)——換言之,當 B-29 進行遠程轟炸時,實際攻擊力只相當於一架中型轟炸機!

因此,在戰爭尚未結束的時候,普惠公司就嘗試將新型的 R-4360 發動機安裝到 B-29 上,與該機原有的 R-3350 發動機相比,前者功率增加一半以上(最大功率超過 3,500 馬力),試飛時最大速度也比原來提高 80-96 千米,性能改善非常顯著!當然,由於新發動機體積有所增大,因此發動機艙作了重新設計,機翼結構也相應加強,垂尾也作了加高,飛機則重新命名為 XB-44(後改為 B-29D)。但提前結束的戰爭使這種飛機的訂單從 200 架大幅削減到 50 架,前途也一時間變得渺茫起來。

所幸的是,戰後美蘇之間不斷加劇的矛盾和衝突挽救了 B-29D 的命運。1945 年 12 月,美國國會終於同意為這種飛機撥款——在提案表決前,陸軍航空隊擔心議員們不願為一種舊飛機的改型撥款,還特地賦予它一個新的編號——B-50A(但綽號仍為“超級空中堡壘”,與 B-29 相同)。當然,如果說 B-50 僅僅只是陸軍航空隊為了保留 B-29D 而耍的一個“小花招”還是有失公允的,畢竟青出於藍而勝於藍,從後面這張表就可以清楚地看出 B-50 與其“前輩”的差異。

所幸的是,戰後美蘇之間不斷加劇的矛盾和衝突挽救了 B-29D 的命運。1945 年 12 月,美國國會終於同意為這種飛機撥款——在提案表決前,陸軍航空隊擔心議員們不願為一種舊飛機的改型撥款,還特地賦予它一個新的編號——B-50A(但綽號仍為“超級空中堡壘”,與 B-29 相同)。當然,如果說 B-50 僅僅只是陸軍航空隊為了保留 B-29D 而耍的一個“小花招”還是有失公允的,畢竟青出於藍而勝於藍,從後面這張表就可以清楚地看出 B-50 與其“前輩”的差異。性能對比

B-29A B-29B B-50

空重 32,369 千克 31,298 千克 38,426 千克

最大起飛重量61,236 千克 62,143 千克 78,473 千克

翼展 43.36 米 43.05 米 43.05 米

機長 30.18 米 30.18 米 30.18 米

全高 8.46 米 8.46 米 9.96 米

動力4 台 R-3350,功率 2,200 馬力 4 台 R-3350,功率2,200 馬力 4 台 R-4360,功率 3,500馬力

最大速度574 千米/小時 586 千米/小時 635 千米/小時

巡航速度 354 千米/小時 362 千米/小時 378 千米/小時

升限 10,241 米 —— 11,247 米

作戰航程 6,436 千米 6,758 千米 7,800 千米

作戰半徑 2,986 千米 2,986 千米 3,856 千米

載彈量 9,072 千克 10,342 千克 12,700 千克

乘員 10 人 10 人 11 人

不用說,B-50 比其前輩有了相當的進步,尤其是航程和載彈量都提高了兩成,最大速度也增大了近 10%,加之當時被美軍方寄予厚望的 B-36 因技術問題遲遲不能服役,因此對蘇戰略轟炸的重任就責無旁貸落在了 B-50 肩上。

根據美軍參謀長聯席會議1948 年制定的“半月”作戰計畫,一旦美蘇間爆發戰爭,由 B-50、B-29 和 B-36 組成的龐大機群將從英國、埃及、葡萄牙和日本沖繩的機場起飛,先用核彈對蘇聯境內重要的政治、經濟和軍事目標進行轟炸,摧毀對方的戰爭潛力,再攜帶常規炸彈攻擊蘇聯在其衛星國的駐軍,瓦解對方的陸軍優勢,最終贏得第三次世界大戰的勝利。為了增強 B-50 在核戰環境下的生存能力,美國空軍還特地為該機加裝了 J35 渦噴發動機,使其最大速度提高到 660-680 千米/小時。為了向世人宣告美國飛機能隨時把核彈投到地球上任何地方,1949 年 2 月 26 日,一架 B-50(代號“幸運小姐 2 號”)從德克薩斯州的卡斯維爾空軍基地起飛,用 94 小時完成了人類歷史上首次中途不著陸環球飛行(中途空中加油 4 次)。

根據美軍參謀長聯席會議1948 年制定的“半月”作戰計畫,一旦美蘇間爆發戰爭,由 B-50、B-29 和 B-36 組成的龐大機群將從英國、埃及、葡萄牙和日本沖繩的機場起飛,先用核彈對蘇聯境內重要的政治、經濟和軍事目標進行轟炸,摧毀對方的戰爭潛力,再攜帶常規炸彈攻擊蘇聯在其衛星國的駐軍,瓦解對方的陸軍優勢,最終贏得第三次世界大戰的勝利。為了增強 B-50 在核戰環境下的生存能力,美國空軍還特地為該機加裝了 J35 渦噴發動機,使其最大速度提高到 660-680 千米/小時。為了向世人宣告美國飛機能隨時把核彈投到地球上任何地方,1949 年 2 月 26 日,一架 B-50(代號“幸運小姐 2 號”)從德克薩斯州的卡斯維爾空軍基地起飛,用 94 小時完成了人類歷史上首次中途不著陸環球飛行(中途空中加油 4 次)。

“幸運小姐 2 號”

然而,遠程轟炸僅僅是美國人一廂情願的想法。事實上,儘管當時的螺鏇槳飛機已經能夠進行洲際飛行,但其在速度和升限上的劣勢(B-50 的最大飛行速度只有同期米格-15戰鬥機的三分之二)注定了它難以在對方噴氣式戰鬥機面前生存下來,又何以摧毀對手呢?不過,當時美國人似乎並不太在意 B-50 的這些缺憾,也許當初也僅僅就是讓它在 B-36 服役以前充當一下過渡的角色吧——B-50 從 1947 年進入戰略空軍服役到 50 年代初被 B-47 取代僅僅只有短短 5、6 年時間,共生產 371 架,先後在英國、日本、韓國及美國本土部署。

不過,從一線“下崗”後的 B-50 並不寂寞,由於當時美國空軍缺乏空中加油飛機,因此正當壯年的 B-50 又客串起了“空中奶牛”的角色,直至“專業選手”KC-135服役。此外,部分 B-50 還被改裝成氣象觀測機(WB-50)和照相偵察機(RB-50),甚至還有少量交付海軍,直到 1965 年才全部退出現役。

總的來說,B-50 作為一種轟炸機在服役期間過得比較平淡,甚至當其“前輩”B-29 都在朝鮮戰場浴血奮戰的時候,B-50 卻駐守在各個空軍基地,等待一場注定不會發生的戰爭。倒是它的“兄弟們”在各自崗位上幹得有聲有色:RB-50 在 RB-47 和 U-2 服役前一直是美軍對蘇聯空中偵察的主力;KB-50 與 KB-29 一道成為世界上最早批量服役的空中加油飛機,WB-50 則長期擔負起大氣探測使命,而這些工作對於隨時準備應對“冷戰”危機的美國空軍來說至關重要。因此,將“冷戰尖兵”的稱號賦予 B-50 實在是再合適不過了。

總的來說,B-50 作為一種轟炸機在服役期間過得比較平淡,甚至當其“前輩”B-29 都在朝鮮戰場浴血奮戰的時候,B-50 卻駐守在各個空軍基地,等待一場注定不會發生的戰爭。倒是它的“兄弟們”在各自崗位上幹得有聲有色:RB-50 在 RB-47 和 U-2 服役前一直是美軍對蘇聯空中偵察的主力;KB-50 與 KB-29 一道成為世界上最早批量服役的空中加油飛機,WB-50 則長期擔負起大氣探測使命,而這些工作對於隨時準備應對“冷戰”危機的美國空軍來說至關重要。因此,將“冷戰尖兵”的稱號賦予 B-50 實在是再合適不過了。