概述

該機是日本在戰爭初期最重要的艦載攻擊機,為戰爭初期的所有日本航空母艦攜帶。參加了初期最重要的戰鬥行動,是二戰最著名的艦基轟炸機。

歷史事件

1935年,日本海軍提出了單翼艦安裝上攻擊機的要求,由三菱和中島參與競標。其實兩家設計的飛機比較相似,只是三菱的B5M起落架被固定了,在試飛的過程B5M主翼折斷,競標失敗,而中島的B5N獲勝。1937年日本海軍正式裝備這種機型,所以稱為97式艦載攻擊機),它成為是日本帝國海軍著名的機種,參加過了太平洋戰爭

1939年,中島對97艦攻進行了改裝,為其更換了馬力較大的發動機,太平洋戰爭中的97艦攻都是這種B5N2。日本投降前,97艦攻共生產了1250架,盟國稱其為“凱特(Kate)”。97艦攻的特點是航程遠、載彈量大。作為對艦攻擊機,它主要攜帶魚雷,由於投雷時水平飛行或緩慢下降,所以也可以攜帶炸彈進行水平轟炸。

97艦攻實施魚雷攻擊的基本投彈方式是:飛機在高度100米、距離目標1000到1500米時發射;魚雷入水後,下潛到60米,而後浮到距離水面4-6米。實施水平轟炸時,97艦攻為9機編隊,飛行高度3000-4000米,共同投彈,以保證至少有一枚命中。

1937-38年,97艦攻隨第一航空戰隊(赤城號和加賀號航母)和第二航空戰隊(蒼龍號和飛龍號航母)參與侵華戰爭。

由於珍珠港水淺,97艦攻進行雷擊時,飛行高度下降到20米;水平轟炸也改為了5機編隊,使用800公斤16英寸穿甲彈作為炸彈。1941年12月的珍珠港行動中,第一波攻擊中89架97艦攻,49架帶炸彈進行水平轟炸,40架帶魚雷進行雷擊,5架雷擊機沒有返航。第二波有54架水平轟炸機,全部返航。97艦攻的淺水魚雷和穿甲彈給太平洋艦隊造成了毀滅性打擊,亞歷桑納號的大爆炸就是由穿甲彈在艙內爆炸引起的。戰地指揮官淵田美津雄的97艦攻第一個進入珍珠港,最後一個飛離珍珠港。

其後第一、二、五航空戰隊的99艦爆、97艦攻在零戰的配合下,在太平洋中統治了6個月的時間,襲擊的目標有拉包爾港、達爾文港等。還包括1942年4月,在印度洋擊沉英海軍航母競技神號,5月在珊瑚海擊沉美軍航母列剋星敦號。

1942年6月,中途島海戰中,日本突擊艦隊指揮官南雲在97艦攻是掛炸彈攻擊機場、還是掛魚雷襲擊艦隻上反覆不定,這對中途島的失敗有一定的責任。中途島、隨後的瓜島系列以及聖克魯斯海空戰使日本海軍失去了大量的飛行員。而後隨美國新型戰鬥機的出現,零式戰鬥機已不能為97艦攻提供充足的護航,並且美軍的防空能力日益提高,1943年中,能夠突防投彈的97艦攻已為數不多。無裝甲的97艦攻很容易被盟軍擊落,及至1944年末到1945年初,速度較低的97艦攻已屬過時,其後生產的97艦攻也多被改裝成神風飛機。

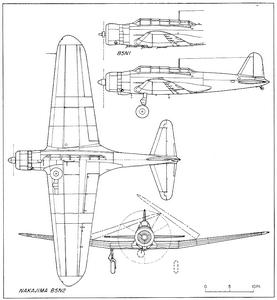

技術指標

型號 97艦攻(B5N),中島設計生產(以下數據為B5N2)

發 動 機 :中島“榮”11氣冷式1台,1000馬力

尺寸: 翼展15.5米(48.8英尺)(7.3米,摺疊機翼),全長10.3米(34英尺)

巡航速度: 142節(263公里)/小時

最大速度: 204節(377公里)/小時(3600米) (235 mph)

升限 :7600米(25200英尺)

航程: 1076公里

續航時間 :最大8小時

空重: 2.1噸(4830 lb)

武器: 7.7mm機槍1門,800公斤95式魚雷1條,或800公斤(1650 lb)炸彈1顆,或60公斤炸彈6顆

機組人員: 2至3人